Parlare di Francesco Petrarca significa parlare del più grande poeta che ha saputo guardare dentro la sua anima e quindi nell’anima di ciascuno di noi. Forse per questo è stato il più imitato nell’Europa volgare. Ha influito a tal punto sull’intera cultura europea tanto da diventare un modello, grazie anche alla raffinatezza dello stile e alla grande intuizione di vedere il mondo in modo prospettico (attraverso il concetto temporale) e non più lineare.

![francesco_petrarca-e12748175979161[1].jpg](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2015/04/francesco_petrarca-e127481759791611.jpg)

Francesco Petrarca

Biografia

Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da Ser Petracco, di professione notaio, appartenente ai Guelfi Bianchi. Come Dante, con la conquista dei Neri a Firenze, è costretto a rifugiarsi ad Arezzo insieme alla moglie, dove, appunto, nascerà Francesco e dopo tre anni il carissimo fratello Gherardo. Nel 1312, come altri fiorentini, ser Petracco decide di trasferirsi in Provenza, in cerca di fortuna. Infatti è ormai da tre anni, dal 1309, che il papa Giovanni XXII si è traferito ad Avignone. Non trovando alloggio in città, si riparano a Carpentras, cittadina lì vicina.

Avignone: palazzo papale

A soli sedici anni Francesco segue i corsi di diritto a Montpellier, dove gli giunge la notizia della morte della madre. Il dolore che prova troverà espressione in latino nella prima opera poetica di Petrarca. Nello stesso anno, 1320, insieme al fratello, torna in Italia per studiare all’Università di Bologna, ma, alla notizia della morte paterna (1326) preferisce rifugiarsi un’altra volta ad Avignone. Prende, infine, gli ordini minori.

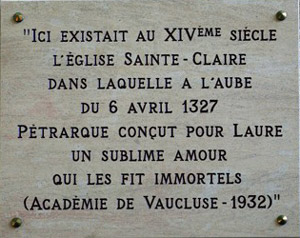

Ad Avignone, entra a servizio dalla famiglia dei Colonna, ed è in questo nuovo centro papale che sembra si debba collocare l’incontro, nella chiesa di Santa Chiara, con una donna, di cui non si sa nulla (tanto che anche i contemporanei ne misero in discussione l’autenticità), cantata dal giovane poeta con il nome di Laura.

Targa posta nel luogo dove sorgeva la Chiesa di Santa Chiara: “Qui, nel XIV secolo, sorgeva la chiesa di Santa Chiara, in cui, all’alba del 6 aprile 1327, Petrarca concepì un sublime amore per Laura, che la rese immortale”.

Pur rimanendo a servizio nella famiglia dei Colonna, nel 1347 i rapporti con essa s’incrinano per la simpatia mostrata da Petrarca per l’avventura politica di Cola di Rienzo, visto dal poeta come un restauratore dell’antica Repubblica Romana. Durante il ventennio in cui collaborerà con loro, oltre ad avere avuto estrema libertà per quanto concerne il suo lavoro letterario, ha potuto effettuare una serie di viaggi, attraverso cui conoscerà e colloquierà con i grandi intellettuali dell’epoca. E’ in questo periodo che comincia la scoperta di testi classici all’interno dei monasteri.

Intanto trova una casa a Valchiusa, in Provenza, dove ogni tanto trova rifugio. Qui comincia a mettere a frutto la sua conoscenza classica: compone, al modo degli antichi, il De viris illustribus e l’Africa; grazie alla sua profonda erudizione, nonché alla scrittura delle opere latine, riceve sia da Parigi che da Roma, l’invito per essere incoronato poeta. Accetterà l’invito di Roma, culla della cultura classica e, dopo esser stato interrogato da Roberto d’Angiò, re di Napoli, riceve ufficialmente la corona dall’alloro in Campidoglio, nel 1340.

Ma la gloria poetica e la vita mondana (è di questo periodo la nascita di due figli naturali, Giovanni nel ’37 e Francesca nel ’43) lo portano ad una profonda crisi religiosa, acuita dalla decisa scelta di monacazione di suo fratello Gherardo. E’ in questi anni che Petrarca elabora il primo “abbozzo” del Canzoniere.

Due elementi tra il 1347 e il 1348 colpiscono profondamente il poeta: l’avventura politica a di Roma di Cola di Rienzo, che, definendosi tribuno, riaccende le speranze “classiciste” di Petrarca e la grande peste, che oltre a sottrargli un gran numero di amici, gli porta via la donna amata, Laura. La delusione politica per il degenerare e quindi fallire dell’esperienza di Cola, la crescente corruzione della Chiesa avignonese, l’amicizia istaurata con il più giovane Boccaccio, spingono il poeta a trasferirsi in Italia.

Busto di Cola di Rienzo

Una volta nella penisola accetta l’invito dei Visconti di Milano (nemici dei fiorentini): viene criticato quindi per esser diventato un cortigiano, ma egli risponde, in modo efficace, dichiarando che la vera libertà risiede nell’anima e nell’amore per Dio; presso i signori di Milano, oltre all’attività d’ambasciatore, gli viene garantita la possibilità di continuare i suoi studi intellettuali. Si allontana dalla città lombarda intorno agli anni ’60 per una pestilenza, e si trasferisce dapprima a Padova e poi a Venezia, dove riceverà, per tre mesi, l’amico Boccaccio.

Casa del Petrarca ad Arquà

Nel frattempo torna a Padova, dove gli viene concesso l’acquisto di una casetta ad Arquà, in cui torna puntualmente dopo altre missioni; è qui che continuerà a correggere le sue opere, fino alla fine della sua vita, che avverrà nel 1374 tra l’affetto della figlia e del genero.

L’uomo

Petrarca potrebbe definirsi il primo intellettuale moderno: la sua figura rappresenta infatti il passaggio da una visione della realtà di stampo medievale ad una realtà in cui al centro della meditazione intellettuale e filosofica viene messo l’uomo, che appunto prenderà, in seguito, il termine di “umanesimo”. Tale passaggio non è testimoniato solamente dalla sua biografia, in quanto non ha una città – è toscano, ma la sua formazione avviene in Francia e poi in Italia, gira per le corti italiane ed è in contatto con gli intellettuali europei – ma anche dalla sua “psicologia”, che qualche critico definisce come dissidio interiore (acuizzato dalle scelte fraterne, così sicure e determinate) che permette alla sua poesia di essere analitica e fortemente indirizzata all’io. D’altra parte tale dissidio si può addirittura leggere nella sua scelta linguistica: ama il latino a tal punto da ricevere, grazie ad esso, l’alloro poetico, ma il suo capolavoro, per cui sarà conosciuto in tutta Europa, è in volgare, lingua che egli non riteneva degna per l’altissima letteratura.

Petrarca giovane

Petrarca giovane

L’opera

L’opera letteraria di Petrarca si suole dividere dapprima in quella in lingua latina e in lingua volgare; queste due grandi ripartizioni, si divideranno ulteriormente tra loro.

Le opere latine

Prima di parlare delle singole opere è bene dire quale funzione il nostro dà alla sua produzione nella antica lingua di Roma. Come si è già detto, Petrarca ha, verso il mondo classico una vera e propria adorazione in quanto vede in quell’età realizzarsi i concetti di virtù umana che gli sembravano essersi persi nell’età presente. E’ proprio sotto il segno di questa venerazione che si situa tutto il suo mondo culturale. Egli infatti si fa scopritore e restauratore di opere antiche, cerca nei monasteri vecchi testi per riportarli alla luce (sua la scoperta della Pro Archia e dell’Epistolario di Cicerone), dà vita al modo di ripristinare la loro integrità, facendo di sé il primo intellettuale che applica la filologia (scienza che studia la parola cercando di ricostruirne l’esattezza testuale, attraverso lo studio e la comparazione delle fonti) su manoscritti latini (non possedeva neanche lui, come Dante, il greco antico). Tutto ciò può avvenire solamente se si ha coscienza del passato, quindi abbandonando l’idea dantesca di un continuum presieduto da Dio, ma vedendo l’età di Roma come un evento che, in quanto è stato, si può cercare di emulare. Ciò non vuol dire, tuttavia, cancellare la presenza di Dio, ma, viceversa viverla non più come fatto “esterno”, tomisticamente assodato, ma platonicamente interiorizzato. Infatti nelle opere morali ciceroniane e senecane, il nostro non vede la presenza dell’afflato divino che sospinge gli uomini di quel tempo a scrivere cose di cui essi stessi non avevano coscienza, ma soltanto uomini che, guardando il loro io, hanno insegnato verità morali non cristiane, ma nemmeno contraddittorie rispetto all’insegnamento di Cristo. Detto ciò dobbiamo quindi concludere che Petrarca inaugura un vero e proprio umanesimo (si parla infatti di lui come di un preumanista) il cui culto per l’antichità si traduce in, come già detto, cura filologica, conoscenza appassionata ed emulazione.

Le opere latine di Petrarca cercarono, appunto, di richiamare quelle più illustri o che tali apparivano nella sua età dell’età di Roma. Fra queste ricordiamo il De viris illustribus e i Rerum memorandum libri, ambedue rimasti incompleti; d’origine morale e anche religioso, con richiami ai pensatori classici e cristiani sono certamente il De vita solitaria, il De otio religioso e il De remediis utriusque fortunae (I rimedi per la buona e la cattiva sorte), nonché altre opere di carattere erudito e polemico.

Ma l’opera latina petrarchesca viene soprattutto ricordata per il poema epico Africa, con cui voleva, senza eguagliarlo, emulare Virgilio e per cui ricevette l’alloro poetico da parte di Roberto d’Angiò. L’opera, in cui si raccontano le fasi della seconda guerra punica, non è stata completata da Petrarca e si ferma al IX libro. Essa, non diede soddisfazione al nostro autore se ci è testimoniata la sua volontà di non pubblicarla (lo fecero gli eredi). Ciò è determinato non dal fatto che il nostro non sapesse “emulare”, dal punto di vista del genere poetico, la poesia virgiliana quanto dal fatto che il tema bellico-eroico è lontano dallo spirito introspettivo del poeta; le parti in cui riesce meglio infatti sono quelle liriche dove riflette sul destino della vita:

Diretto in Apulia Annibale sfugge al Temporeggiatore

IL COMPIANTO DELLA MORTE DI MAGONE

(IV, 885-915)

Hic postquam medio iuvenis stetit aequore Poenus,

vulneris increscens dolor et vicinia durae

mortis agens stimulis ardentibus urget anhelum.

Ille videns proprius supremi temporis horam,

incipit: “Heu qualis fortunae terminus altae est!

Quam laetis mens caeca bonis! Furor ecce potentum

praecipiti gaudere loco. Status iste procellis

subiacet innumeris et finis ad alta levatis

est ruere. Heu tremulum magnorum culmen honorum,

spesque hominum fallax et inasis gloria fictis

illita blanditiis! Heu vita incerta labori

dedita perpetuo, semperque heu certa nec umquam

sat mortis provisa dies! Heu sortis iniquae

natus homo in terris! Animalia cuncta quiescunt;

irrequietus homo perque omnes anxius annos

ad mortem festinat iter. Mors optima rerum,

tu retegis sola errors, et somnia vitae,

discutis exactae. Video nunc quanta paravi,

ah miser, in cassum, subii quot sponte labores,

quos licuit transire mihi. Moriturus astra

scandere quaerit homo, sed Mors docet omnia quo sint

nostra loco. Latio quid profuit arma potenti,

quid tectis inferre faces? Quid foedera mundi

turbare atque urbes tristi miscere tumultu?

Aurea marmoreis quidve alta palatia muris

erexisse iuvat, postquam sic sidere laevo

in pelago periturus eram? Carissime frater,

quanta paras animis? Heu fati ignarus acerbi

ignarusque mei!”. Dixit; tum liber in auras

spiritus egreditur, spatiis unde altior aequis

despiceret Romam siml et Carthaginis urbem,

ante diem felix abiens, ne summa videret

excidia et claris quod restat dedecus armis

fraternosque suosque simul patriaeque dolores.

A questo punto, mentre il giovane cartaginese si trovava in mezzo al mare, il dolore crescente della ferita e l’approssimarsi della dura notte lo incalza, ansante, con ardenti stimoli. Egli, vedendo avvicinarsi l’ora estrema della vita, incomincia: “Ohimè! Quale termine è dato ad un’alta fortuna! Come per i prosperi successi diventa cieca la mente! Questo stato di cose soggiace a mille procelle, e il fine di chi si è in alto levato è di precipitare. Ohimè vacillante vetta dei grandi onori, speranza ingannatrice degli uomini, e vana gloria ornata di orpelli menzogneri! Oh vita incerta, dedita a perpetua fatica; o giorno della morte sempre certo ma non mai abbastanza previsto! Ohimè sorte iniqua dell’uomo sulla terra! Tutti gli animali trovan riposo; l’uomo è inquieto per tutti gli anni, affretta ansioso il cammino verso la morte. O morte, al migliore delle cose, tu sola sveli gli errori e dilegui i sogni della vita passata. Vedo ora quante cose, o me misero, ho perseguito invano, quante fatiche mi sono imposto, che avrei potuto evitare. L’uomo, creatura mortale, si sforza di salire alle stelle, ma la morte ci insegna quel che valgano i nostri beni. Che giovò portare le armi contro il potente Lazio e appiccare il fuoco alle sue case? Che giovò turbare i patti del vivere umano e riempire le città di tristi tumulti? E che vale avere costruito alti palazzi adorni d’oro, dalle mura di marmo, se per avverso fato ero destinato a perire, così, in mezzo al mare? O fratello carissimo, quanta mole d’imprese volgi nel tuo cuore, ignaro, ahimè, del crudele destino, ignaro di me!” Disse, lo spirito si alzò, libero nell’aria tanto da poter osservare dall’alto a pari distanza e Roma e Cartagine, fortunato di partire anzitempo, prima di vedere l’estrema rovina e il disonore che attendeva le armi famose e i dolori del fratello e i suoi insieme e della patria.

Altra grande opera, anch’essa pubblicata dopo la morte di Petrarca è il Secretum, modellato, sui testi di Severino Boezio (filosofo medievale) e sant’Agostino. Quest’opera, il cui genere può essere iscritto nel dialogo filosofico, è strutturata in tre libri cui precede un prologo in cui una donna la Verità chiede ad Agostino di curare le malattie morali del poeta. Quindi si passa:

- nel primo libro al rimprovero di Agostino nei confronti di Francesco, riguardo la scarsa volontà, e la risposta del poeta che invoca la sua ricerca del bene; ma il santo lo invita a ricercare il bene spirituale e non terreno;

- nel secondo libro Agostino passa in rassegna i sette vizi capitali (superbia, invidia, ira, lussuria, gola, accidia e avarizia ) e dice a Francesco che egli è colpevole di ognuno di loro, ad eccezione dell’invidia;

- nel terzo libro lo rimprovera perché egli distoglie l’attenzione verso Dio per l’amore per la gloria e per Laura.

Immagine che ben chiarisce il rapporto tra Petrarca e la fede

L’AMORE PER LAURA E PER LA GLORIA

Fr. Unum hoc, seu gratitudini seu ineptie ascribendum, non silebo: me, quantulumcunque conspicis, per illam esse; nec unquam ad hoc, siquid est, nominis aut glorie fuisse venturum, nisi virtutum tenuissimam sementem, quam pectore in hoc natura locaverat, nobilissimis hec affectibus coluisset. Illa iuvenem animum ab omni turpitudine revocavit, uncoque, ut aiunt, retraxit, atque alta compulit espectare. Quidni enim in amatos mores transformarer? Atqui nemo unquam tam mordax convitiator inventus est, qui huius famam canino dente contingeret; qui dicere auderet, ne dicam in actibus eius, sed in gestu verboque reprehensibile aliquid se vidisse; ita qui nichil intactum liquerant, hanc mirantes venerantesque reliquerunt. Minime igitur mirum est si hec tam celebris fama michi quoque desiderium fame clarioris attulit, laboresque durissimos, quibus optata consequerer mollivit. Quid enim adolescens aliud optabam, quam ut illi vel soli placerem, que michi vel sola placuerat? Quod ut michi contingeret, spretis mille voluptatum illecebris, quot me ante tempus curis laboribusque subiecerim nosti. Et iubes illam oblivisci vel parcius amare, que me a vulgi consortia segregavit; que, dux viarum omnium, torpenti ingenio calcar admovit ac semisopitum animum excitavit?

Almeno questo, sia d’ascrivere a gratitudine o a sciocchezza, non voglio tacere, che quel poco che mi vedi, sono per essa (Laura), né sarei giunto a questo grado, quel che si sia, di nominanza e di gloria, se la tenuissima semente di virtù, che la natura aveva sparso in questo petto, non avesse ella con nobilissimi sentimenti educata. Ella distolse l’animo mio giovinetto da ogni lordura, e lo ritrasse, come si dice, con l’uncino, e lo spinse a mirare in alto. Come non mi sarei trasformato secondo i costumi dell’amata? E per vero non si è mai trovato un maligno così mordace, che toccasse con lacerante dente la fama di lei: ch’osasse affermare d’avere scorto, non dico negli atti suoi, ma pure in un gesto in una parola, alcun che di reprensibile, sicché coloro che nulla avevano lasciato intatto, lei risparmiarono ammirati e reverenti. Non è punto strano, dunque, se codesta così alta fama indusse anche in me il desiderio d’una fama più chiara; se attenuò le durissime fatiche con le quali conseguire il vagheggiato intento. Da giovane infatti non altro desideravo che di piacere a lei, proprio a lei sola, che proprio sola a me era piaciuta; e per riuscire a ciò, rinunciando alle lusinghe di mille piaceri, tu ben sai a quanti affanni anzi tempo mi sottoponessi e a quante fatiche. E mi comandi di dimenticare o d’amare più tiepidamente colei che mi ha allontanato dalla schiera volgare; che essendomi di guida per ogni cammino, mi ha spronato il torbido ingegno e mi ha destato l’animo semisopito?

Alle parole di Petrarca, Agostino s’inquieta aspramente contro Francesco che gli domanda cosa ha sbagliato nel descrivere ciò che lo ha condotto all’amore per Laura e quali effetti disastrosi per lui secondo Agostino ha prodotto, il filosofo risponde:

Aug. Nempe universa que memoras! primum omnium ubi ais te quod es per illam esse. Si sic intelligis ut hoc esse illa dederit, mentiris hauddubie: si vero sic ut haud amplius esse permiserit, verum dicis. O quantum in virum evadere poteras, nisi illa te forme blanditiis retraxisset! Quod es, igitur, nature bonitas dedit; quod esse poteras illa preripuit, imo tu potius abstulisti. Ista enim innocens est. Forma quidem tibi visa est tam blanda, tam dulcis, ut in te omnem ex nativis virtutum seminibus proventuram segetem ardentissimi desiderii estibus et assiduo lacrimarum imbre vastaverit. Quod autem te ab omni turpitudine illa retraxerit, falso gloriatus es; retraxit forsan a multis, sed in maiores impulit erumnas.

Ma tutto ciò che hai ricordato! E prima di tutto quando dici d’essere ciò che sei in grazia sua. Se con ciò intendi che ti abbia dato ella questo essere, senza dubbio tu menti, se invece che ella non ti abbia permesso di essere da più, allora dici la verità. Ah, che grand’uomo saresti potuto riuscire, se ella, con le seduzioni della bellezza non te n’avesse ritratto! Quello che sei, dunque, te l’ha dato la benignità della Natura; ciò che potevi essere te l’ha tolto lei, o piuttosto l’hai gettato via tu, ché ella è innocente. La sua bellezza veramente ti è apparsa così lusinghiera, così dolce, che attraverso gli ardori dell’acceso desiderio e le continue piogge di pianto ha inaridita in te ogni messe che poteva sorgere dalla virtuosa tua semenza nativa. Che ella poi ti abbia trattenuto da ogni atto turpe, te ne vanti a torto, ti ritrasse forse da molti, ma ti ha sospinto in affanni maggiori.

Le rimostranze di Petrarca si appuntano sul fatto che egli, amando lei, non si è basato sul corpo, ma sulla sua anima, che, appunto perché bella, lo ha elevato in alto; ma proprio tale elevazione è, per Agostino, un ulteriore segno di peccato e di debolezza, in quanto tale altezza non è stata concepita in quanto divina, ma ancora in quanto umana. D’altra parte egli ancora mente se afferma di aver amato Laura solo per l’anima e non per il corpo.

Fr. Hanc presentem in testimonium evoco, conscientiamque meam facio contestem, me (quod iam superius dixeram) illius non magis corpus amasse quam animam. Quod hinc percipias licebit, quoniam quo illa magis in etate progressa est, quod corporee pulcritudinis ineluctabile fulmen est, eo firmior in opinione permansi. Etsi enim visibiliter iuvente flos tractu temporis languesceret, animi decor annis augebatur, qui sicut amandi principium sic incepti perseverantiam ministravit. Alioquin si post corpus abiissem, iam pridem mutandi propositi tempus erat.

Aug. Me ne ludis? An si idem animus in squalido et nodoso corpore habitaret, similiter placuisset?

Fr. Non audeo quidem id dicere; neque enim animus cerni potest, nec imago corporis talem spopondisset; at si oculis appareret, amarem profecto pulcritudinem animi deforme licet habentis habitaculum.

Aug. Verborum queris adminicula; si enim nonnisi quod oculis apparet amare potes, corpus igitur amasti. Nec tamen negaverim animum quoque illius et mores flammis tuis alimenta prebuisse, nimirum cum, uti paulo post dicam, nomen ipsum nonnichil, imo vel plurimum, furoribus istis addiderit. Cum enim in omnibus animi passionibus, in hac presertim evenit, ut ex minimis favillis sepe incendia magna consurgant.

Fr. Chiamo per testimonio quella che è qui presente (la Verità), e faccio testimone la mia coscienza che, come ho detto dianzi, non ho amato il corpo più dell’animo suo. Il che potrai conoscere da ciò; che quanto più ella è avanzata nell’età che è la rovina inevitabile della bellezza corporea, tanto più fermo io sono rimasto nel mio pensiero; però che, quantunque il fiore della giovinezza visibilmente appassisse col passare del tempo, cresceva negli anni la venustà dell’anima, la quale come mi porse principio dell’amore, così mi ci fece perseverare poi che vi fu entrato. Altrimenti, se mi fossi smarrito dietro il corpo, già da gran pezza sarebbe stato tempo di mutare proposito.

Ag. Mi canzoni? Forse che se quell’animo stesso abitasse in un corpo squallido e rozzo, ti sarebbe del pari piaciuto?

Fr. Non oso dir questo, dacché né l’animo si può scorgere né l’immagine corporea me l’avrebbe fatto sperare tale; ma se apparisse alla vista, amerei senza dubbio la bellezza di un animo anche se avesse un deforme albergo.

Ag. Tu cerchi di puntellarti sulle parole; perché se puoi amare solo ciò che appare alla vista, segno è che amasti il corpo. Né vorrò tuttavia negare che anche l’animo di colei e i costumi abbiano porto esca alle tue fiamme, appunto come il suo nome stesso (secondo che ti dirò di qui a breve) contribuì non poco, anzi moltissimo, a codesti tuoi furori. Accade infatti in tutte le passioni dell’animo, ma specialmente in questa, che da piccole faville insorgano grandi incendi.

Sant’Agostino

Il riferimento cui Agostino fa un rapido cenno è sulla gloria: infatti se Francesco ha amato il corpo è stato attratto anche dal suo nome, Laura, che richiamando l’alloro poetico, ha destato in lui la vanità letteraria.

Aug. Gloriam hominum et immortalitatem nominis plus debito cupis.

Fr. Fateor plane, neque hunc appetitum ullis remediis frenare queo.

Aug. At valde metuendum est, ne optata nimium hec inanis immortalitas vere immortalitatis iter obstruxerit.

Fr. Timeo equidem hoc unum inter cetera; sed quibus artibus tutus sim a te potissimum expecto, a quo maiorum michi morborum remedia suppeditata sunt.

Aug. Nullum profecto maiorem tibi morbum inesse noveris, etsi quidam forte fediores sunt.

Ag. Gloria tra gli uomini e immortalità al tuo nome desideri più del conveniente.

Fr. Lo confesso apertamente, e con nessun rimedio posso frenare questo appetito.

Ag. Eppure è da temere fortemente che questa troppo desiderata inane immortalità ti abbia a ostruire il cammino dell’immortalità vera.

Fr. Lo temo sì, e proprio questo fra tutto. Ma da te principalmente, che mi hai prestati i rimedi di mali maggiori, attendo di conoscere con quali mezzi possa farmene salvo.

Ag. Apprenderai che veramente non è in te malattia maggiore di questa, anche se qualcuna ve n’è di più sozza.

Quindi su richiesta di Petrarca, Agostino gli dà la definizione di gloria:

Aug. Est igitur flatus quidam atque aura volubilis et, quod egrius feras, flatus est hominum plurimorum. Scio cui loquor; nulli usquam odiosiores esse vulgi mores ac gesta perpendi. Vide nunc quanta iudiciorum perversitas: quorum enim facta condemnas, eorum sermunculis delectaris. Atque utinam delectareris duntaxat, nec in eis tue felicitatis apicem collocasses! Quo enim spectat labor iste perpetuus continueque vigilie ac vehemens impetus studiorum? (…) Et tandem quotidiana occupatione non contentus, que magna licet temporis impensa nonnisi presentis evi famam promittebat, cogitationesque tuas in longinqua transmittens, famam inter posteros concupisti. Ideoque manum ad maiora iam porrigens, librum historiarum a rege Romulo in Titum Cesarem, opus immensum temporisque et laboris capacissimum, aggressus es. Eoque nondum ad exitum perducto (tantis glorie stimulis urgebaris!) ad Africam poetico quodam navigio transivisti; et nunc in prefatos Africe libros sic diligenter incumbis, ut alios non relinquas. Ita totam vitam his duabus curis, ut intercurrentes alias innumeras sileam, prodigus preciosissime irreparabilisque rei, tribuis, deque aliis scribens, tui ipsius oblivisceris.

Ag. E’ dunque come un fiato e un volubile venticello; anzi, ciò che ti farà più dispiacere, fiato di una folla di uomini. So con chi parlo; ritengo che non ci sia al mondo persona cui siano più odiosi i costumi e gli atti del volgo. Vedi ora quant’è la stortura dei tuoi giudizi: dilettarti dei pettegolezzi di coloro dei quali condanni le azioni. E magari ti dilettassero soltanto e non ponessi in questi la cima della tua felicità! Perché, insomma, a che tende questo tuo assiduo lavoro, codeste continue veglie e il fervido trasporto verso gli studi? (…) E finalmente non contento della quotidiana attività, che pur con grande dispendio di tempo non ti permetteva fama se non durante questa età, e proiettando le tue ambizioni a un termine più lontano, vagheggiasti la fama tra i posteri. E così, mettendo mano a maggiori lavori, ti sei accinto a un libro di storia da Romolo re a Tito imperatore, opera immensa che richiede gran tempo e fatica; e non anche condotta a termine questa, passasti, per così dire, con poetico legno in Africa, tanti erano gli stimoli di gloria che ti eccitavano e ora attendi assidui ai libri dell’Africa senza tuttavia tralasciare gli altri: per tal modo dedichi tutta la vita a queste due imprese (per non dire delle altre innumerevoli che vi si frammettono), prodigo del più prezioso e irrecuperabile de’ tuoi beni, e scrivendo degli altri, dimentichi te stesso.

E’ un testo chiave che ci permette non solo di cogliere la profonda ambiguità dell’animo di Petrarca, ma anche il modo di procedere nell’autoanalisi: infatti Agostino, nume tutelare per il nostro, si presenta come colui che dalle regole generali scende a dimostrare gli inconsapevoli peccati di Francesco; quest’ultimo, viceversa, parte proprio da quest’ultimi, per elevarsi e giungere così alla verità. Sembra, con termini assolutamente “moderni” e tratti dalla psicologia, trattarsi di un dialogo, in interiore animi, tra ragione e coscienza. Si prenda ad esempio, il passo riguardante Laura: qui partendo dalla concezione dell’amore cortese, si passa a considerare la più intima frattura che, per Petrarca, esso rappresentava: lui, al contrario di Dante, non può elevare la donna in una trascendenza mistica in quanto non riesce ad opporsi alla fisicità del corpo femminile. Ma, al di là delle opere latine, egli con quali poesie cercava poi la gloria terrena verso il popolo “volgare” se non con quelle poesiole che ha poi raccolto nel Canzoniere? Sembra proprio che le contraddizioni petrarchesche siano destinate ad essere irrisolte.

La terza opera fondamentale in lingua latina che Petrarca ha prodotto e verso cui ha messo tutto l’amore per la classicità (Cicerone e Seneca) e tutto il suo impegno per emularli, ma nel contempo ha cercato di mettere a nudo se stesso, è il suo epistolario. Petrarca, infatti, redasse, per tutta la vita, un’enorme quantità di lettere in latino, di cui egli conservava una copia.

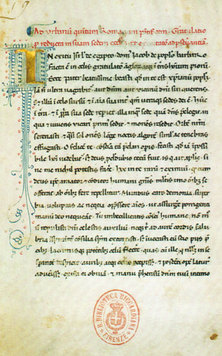

Autografo delle Senili

L’Epistoliario petrarchesco, muovendosi all’interno di una ricercata emulazione, non può prescindere dall’esempio di quelle raccolte di lettere in lingua latina (Cicerone, Seneca, Plinio il Giovane) il cui fine non era solo “biografico”, ma soprattutto “letterario”. Nel suo rifacimento del genere egli egli deve filtrare il linguaggio togliendo tutto ciò che lo rende terreno e muoversi verso ciò che lo rende ideale.

Tutto l’Epistolario del poeta aretino si muove su questi due opposti: la realtà e l’idealità; non significa cioè raccontare ciò che lui non è, quanto trasfigurare se stesso fino a dare di sé un’immagine non falsa, ma esemplare. Tale esemplarità nasce dalla negazione della quotidianità e dall’immagine dell’intellettuale, del dotto, il cui dovere è quello sì di mettersi a nudo attraverso la grande capacità di leggere la propria psiche, ma nel contempo di farlo attraverso una ricerca linguistica assolutamente rarefatta ed armonica, che lo togliesse dall’impaccio del “tangibile” per rappresentare solamente l’anima.

Tali lettere le dividiamo in:

- Familiari: indirizzate a vari personaggi, trattano per lo più temi morali e psicologici. Fanno parte di esse anche quelle destinate agli illustri uomini del passato (chiara la derivazione letteraria di quest’ultime);

- Senili: Scritte in tarda età, riflettono soprattutto l’animo del poeta. Di questo gruppo doveva far parte quella rivolta ai posteri, ma rimasta esclusa per colpa dei primi copisti;

- Sine nomine: quelle a cui, per ragioni politiche, Petrarca tolse il destinatario (soprattutto uomini della Chiesa, durante la cattività avignonese);

- Variae: lettere rintracciate e riunite da parte di amici.

Certamente una delle lettere più importanti è quella indirizzata a Dionigi di Borgo di San Sepolcro, a cui racconta la salita, insieme al fratello Gherardo, sul monte Ventoso (Mont Ventoux, in Provenza, vicino ad Avignone).

L’ASCENSIONE AL MONTE VENTOSO

Altissimum regionis huius montem, quem non immerito Ventosum vocant, hodierno die, sola videndi insignem loci altitudinem cupiditate ductus, ascendi. Multis iter hoc annis in animo fuerat; ab infantia enim his in locis, ut nosti, fato res hominum versante, versatus sum; mons autem hic late undique conspectus, fere semper in oculis est.

Oggi, soltanto per il desiderio di visitare un luogo famoso per la sua altezza son salito sul più alto monte di questa regione che non a torto chiamano Ventoso. Da molti anni avevo in animo questa gita, poiché, come tu sai, fin dall’infanzia io ho abitato in questi luoghi per volere di quel destino che regola i fatti degli uomini, e questo monte, che è visibile da ogni parte, mi stava quasi sempre davanti agli occhi.

Dopo averci presentato il luogo e l’idea di salire sul monte, grazie anche alle letture dei classici, e soprattutto a quelle dello storico Tito Livio che narra le imprese di antichi romani atti a salire in alti luoghi, il poeta si mette alla ricerca di un compagno per il viaggio, ma, oltre ad alcuni che si rivelerebbero inadatti al cammino, teme di offendere qualcuno. Pertanto:

Tandem ad domestica vertor auxilia, germanoque meo unico, minori natu, quem probe nosti, rem aperio. Nil poterat laetius audire, gratulatus quod apud me amici simul ac fratris teneat locum.

Alla fine mi volsi agli aiuti di casa mia, e mi confidai con l’unico mio fratello, di me minore, che tu ben conosci. Egli non poteva ricevere più lieta proposta, ben contento di essere da me considerato e amico e fratello.

Quindi partono ben spediti, ma un vecchio, che incontrano lungo la strada, l’invita a non tentare l’erta salita:

Dies longa, blandus aer, animo rum vigor, corporum robur ac dexteritas et siqua sunt eiusmodi, euntibus aderat; sola nobis obstabat natura loci. Pastorem exactae aetatis inter convexa montis invenimus, qui nos ab ascensu retrahere multis verbis enisus est, dicens se ante annos quinquaginta eodem iuvenilis ardoris impetu supremum in verticem ascendisse, nihilque inde retulisse praeter poenitentiam et laborem, corpusque et amictum lacerum saxis ac vepribus, nec umquam aut ante illud tempus aut postea auditum apud eos quemquam ausum esse similia. Haec illo vociferante, nobis, ut sunt animi iuvenum monitoribus increduli, crescebat ex prohibitione cupiditas. Itaque senex, ubi animadvertit se nequicquam niti, aliquantulum progressus inter rupes, arduum callem digito nobis ostendit, multa monens multaque iam digressis a tergo ingeminans.

Il giorno lungo, l’aria mite, la buona volontà, il vigore e la destrezza delle membra e altre cose di tal genere favorivano gli alpinisti; sola era d’ostacolo la natura del luogo. Trovammo in una valletta del monte un vecchio pastore, che con molte parole cercò dissuaderci dal salire, narrandoci che cinquant’anni fa, preso dal medesimo nostro ardore giovanile, egli era salito sulla cima, e non ne aveva riportato che delusione e fatica, il corpo e le vesti lacerati dai sassi e dai pruni; né mai egli aveva udito che altri, prima o dopo di lui, avesse fatto quel tentativo. Mentre egli così si scalmanava, in noi, com’è nei giovani, restii ad ogni consiglio, cresceva per quel divieto il desiderio. E allora il vecchio, visti inutili i suoi sforzi, fattosi alquanto avanti ci mostrò col dito un certo sentiero, dandoci molti avvertimenti e ripetendoceli alle spalle quando già eravamo lontani.

Comincia il cammino e sin da subito si nota la determinazione di Gherardo e la fatica di Francesco:

Sed, ut fere fit, ingentem conatum velox fatigatio subsequitur; non procul inde igitur quadam in rupe subsistimus. inde iterum digressi provehimur, sed lentius: et praesertim ego montanum iter gressu iam modestiore carpebam, et frater compendiaria quidem via per ipsius iuga montis ad altiora tendebat; ego mollior ad ima vergebam, revocantique et iter rectius designanti respondebam sperare me alterius lateris faciliorem aditum, nec horrere longiorem viam per quam planius incederem. Hanc excusationem ignaviae praetendebam, aliisque iam excelsa tenentibus, per valles errabam, cum nihilo mitior aliunde pateret accessus, sed et via cresceret et inutilis labor ingravesceret.

Ma, come spesso accade, a quel primo grande sforzo seguì presto la stanchezza; sicché ci fermammo su una rupe non molto lontana. Ripartiti di lì, avanzammo, ma più lentamente; io soprattutto m’arrampicavo per il montano sentiero con passi più moderati, mentre mio fratello per una scorciatoia attraverso il crinale del monte saliva sempre più in alto; io, più fiacco, ridiscendevo verso il basso, e a lui che mi chiamava mostrandomi la via giusta rispondevo che speravo di trovare un più facile accesso dall’altro fianco dall’altra parte del monte, e che non mi rincresceva fare una via più lunga ma più agevole. Era questo un pretesto per scusare la mia pigrizia, e mentre i miei compagni erano ormai in cima, io erravo ancora nelle valli senza che mi apparisse, da nessuna parte, una via migliore; il cammino diveniva più lungo e l’inutile fatica mi stancava.

Dopo aver girovagato raggiunge, con uno sforzo il luogo in cui il fratello l’aspettava e riprendono il cammino insieme; ma subito dopo Francesco ricomincia a ridiscendere in basso, ripetendo l’errore di prima. Il fratello, vedendolo dibattersi invano, ride. Francesco, stanco e deluso si siede in una valle e pensa:

“Quod totiens hodie in ascensu montis huius expertus es, id scito et tibi accidere et multis, accedentibus ad beatam vitam; sed idcirco tam facile ab hominibus non perpendi, quod corporis motus in aperto sunt, animorum vero invisibiles et occulti. Equidem vita, quam beatam dicimus, celso loco sita est; arcta, ut aiunt, ad illam ducit via. Multi quoque colles intereminent et de virtute in virtutem praeclaris gradibus ambulandum est; in summo finis est omnium et viae terminus ad quem peregrinatio nostra disponitur. eo pervenire volunt omnes, sed, ut ait Naso, “Velle parum est; cupias, ut re potiaris, oportet”. Tu certe – nisi, ut in multis, in hoc quoque te fallis – non solum vis sed cupis. Quid ergo te retinet? Nimirum nihil aliud, nisi per terrena set infirmas voluptates planior et ut prima fonte videtur, expeditior via; verumtamen, ubi multum erraveris, aut sub pondere male dilati laboris ad ipsius te beatae vitae culmen oportet ascendere aut in convallibus peccatoribus tuorum segnem procumbere; et si – quod ominari horreo – ibi te tenebrae et umbra mortis invenerint, aeternam noctem in perpetuis cruciatibus agere”.

“Quello che tante volte oggi hai provato nel salire questo monte, sappi che accade a te e a molti quando si accostano alla vita beata; e se di ciò gli uomini non così facilmente si accorgono, gli è che i moti del corpo sono a tutti visibili, quelli invece dell’animo invisibili e occulti. La vita che noi chiamiamo beata è posta in alto; è stretto, come dicono, il sentiero che vi conduce. In mezzo sorgono molti colli, e noi dobbiamo procedere con nobile incesso di virtù in virtù; sulla cima è il fine estremo e il termine della vita, meta del nostro viaggio. Lassù tutti vogliono arrivare, ma, come dice Ovidio ‘Volere è poco, bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo’. Tu senza dubbio – se in questo come in tante altre cose non ti inganni – non solo vuoi, ma anche fortemente desideri. Che cosa dunque ti trattiene? Evidentemente, null’altro se non quella via attraverso i piaceri bassi e terreni; che è più facile e, come pare, più breve; ma, quando avrai molto errato, o sotto il peso di una fatica scioccamente differita dovrai salire verso la cima della vita beata, oppure sarai costretto a cadere spossato nelle valli dei tuoi peccati; e se – Dio allontani l’evento – là ti coglieranno ‘le tenebre e l’ombra della morte’, dovrai vivere una notte perpetua in perpetui tormenti”.

Preso e rinvigorito da questi pensieri, cerca di rimettersi in cammino, meditando sulla via giusta e sui suoi numerosi errori. Quindi raggiunta la cima si guarda attorno e vede uno spettacolo meraviglioso intorno a sé, mentre la mente va ora alle esigenze del corpo, ora alle meditazioni intellettuali:

Tempus forsan veniet, quando eodem quo gesta sunt ordine universa percurram, praefatus illud Augustini tui: “Recordari volo transactas foeditates meas et carnales corruptiones animae meae, non quod eas amem, sed ut amem te, Deus meus. “Mihi quidem multum adhuc ambigui molestique negotii superest, quod amare solebam, iam non amo; mentior: amo, sed parcius; iterum ecce mentitus sum: amo, sed verecundius, sed tristius; iamtandem verum dix, sic est enim; amo, sed quod non amare amem, quod odisse cupiam; amo tamen, sed invitus, sed coactus, sed maestus et lugens.

Verrà forse un giorno in cui potrò enumerare (i cambiamenti della mia vita) nell’ordine stesso in cui sono avvenuti, premettendovi le parole di Agostino: ‘Voglio ricordare le mie passate turpitudini, le carnali corruzioni dell’anima mia, non perché le ami, ma per amare te, Dio mio”. Troppi sono ancora gli interessi che mi producono incertezza e impaccio. Ciò che ero solito amare, non amo più; mento: lo amo, ma meno; ecco, ho mentito di nuovo, lo amo, con più vergogna, con più tristezza; finalmente ho detto la verità. E’ proprio così, amo, ma ciò che amerei non amare, ciò che vorrei odiare; amo tuttavia, ma contro voglia, nella costrizione, nel pianto, nella sofferenza.

Quindi, dopo questa amare meditazione, prende in mano il libercolo che il monaco gli aveva donato, le Confessioni di sant’Agostino:

Quindi, dopo questa amare meditazione, prende in mano il libercolo che il monaco gli aveva donato, le Confessioni di sant’Agostino:

Quae dum mirarer singula et nunc terrenum aliquid saperem, nunc exemplo corporis animum ad altiora subveherem, visum est mihi Confessionum Augustini librum, caritatis tuae munus, inspicere; quem et conditoris et donatoris in memoriam servo habeoque semper in manibus: pugillare opusculum, perexigui voluminis sed infinitae dulcedinis. Aperio, lecturus quicquid occurreret; quid enim nisi pium et devotum posset occurrere? Forte autem decimus illius operis liber oblatus est. frater expectans per os meum ab Augustino aliquid audire, intentis auribus stabat. Deum testor ipsumque qui aderat, quod ubi primum defixi oculos, scriptum erat: “Et eunt homines admirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum et oceani ambitum et giros siderum, et relinquunt se ipsos.”

Mentre ammiravo questo spettacolo in ogni suo aspetto ed ora pensavo a cose terrene ora, invece, come avevo fatto con il corpo, levavo più in alto l’anima, credetti giusto dare uno sguardo alle Confessioni di Agostino, dono del tuo affetto, libro che in memoria dell’autore e di chi me l’ha donato io porto sempre con me: libretto di piccola mole ma d’infinita dolcezza. Lo apro per leggere quello che mi cadesse sott’occhio: quale pagina poteva capitarmi che non fosse pia e devota? Era il decimo libro. Mio fratello, che attendeva per mia bocca di udire una parola di Agostino, era attentissimo. Lo chiamo con Dio a testimonio che dove dapprima gettai lo sguardo vi lessi: “E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l’immensità dell’oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi”.

Tali parole suscitano grande impressione nell’animo del poeta che lo porta a pensare a quanta fatica occorre per raggiungere la verità di Dio. Senza una parola scende e mentre i servi attendono alla cena, si ritira per scrivere al monaco queste righe in cui rievoca il viaggio.

E’ chiaro che questa epistola, pur conservando un valore di testimonianza, ne abbia uno morale: infatti, esso si struttura come un vero e proprio exemplum in cui il poeta mostra l’episodio come metafora di un viaggio di salvezza. Non per niente tale viaggio si struttura anch’esso, come quello di Dante, verso l’alto, descrivendo anche lui la classica opposizione basso-peccato, alto-salvezza. Non è un caso che a raggiungere prima la vetta sia il fratello, uomo deciso, senza ambiguità, che ha scelto la vita religiosa e che cammina dritto verso la meta (la beatitudine), di contro alle indecisioni, alle difficoltà di Francesco, che cerca vie più brevi per raggiungere Dio. Ma quello che emerge è che nel finale noi non avremmo alcuna decisione. Se infatti Agostino confessa la difficoltà, ma nella necessità della scelta verso Cristo, Petrarca confessa a sua volta la sua indecisione, la sua difficoltà, il suo amare/non amare dal quale non riesce ad uscire. Egli vorrebbe essere come Gherardo, ma sa che per far ciò, occorre una forte volontà, e sa, altrettanto, che tale volontà gli manca.

Altra grande Epistula è quella della Posterità, in cui Petrarca disegna un suo ritratto morale da lasciare a chi verrà dopo di lui. Ne riportiamo un breve passaggio in cui descrive i suoi amori letterari verso le Sacre Scritture e la storiografia classica. Vi è qui disegnato il passaggio dall’età giovanile a quella matura, sottolineato dalla preferenza a meditazioni più serie rispetto alla lirica:

Un’altra immagine di Francesco Petrarca

AI POSTERI

Ingenio fui equo potius quam acuto, ad omne bonum et salubre studium apto, sed ad moralem precipue philosophiam et ad poeticam prono; quam ipse processu temporis neglexi, sacris literis delectatus, in quibus sensi dulcedinem abditam, quam aliquando contempseram, poeticis literis non nisi ad ornatum reservatis. Incubui unice, inter multa, ad notitiam vetustatis, quoniam michi semper etas ista desplicuit; ut nisi me amor carorum in diversum traheret, qualibet etate natus esse semper optaverim, et hanc oblivisci, nisus animo me aliis semper inserere. Historicis itaque delectatus sum; non minus tamen offensus eorum discordia, secutus in dubio quo me vel veri similitudo rerum vel scribentium traxit autoritas.

Fui d’intelligenza equilibrata piuttosto che acuta; adatta ad ogni studio buono e salutare, ma inclinata particolarmente alla filosofia morale ed alla poesia. Quest’ultima, con l’andare del tempo l’ho trascurata, preferendo le Sacre Scritture, nelle quali ho avvertito una riposta dolcezza (che un tempo avevo spregiata), mentre riservavo la forma poetica solamente per ornamento. Tra le tante attività, mi dedicai singolarmente a conoscere il mondo antico, giacché questa età presente a me è sempre dispiaciuta, tanto che se l’affetto per i miei cari non mi indirizzasse diversamente, sempre avrei preferito d’esser nato in qualunque altra età; e questa mi sono sforzato di dimenticarla, sempre inserendomi spiritualmente in altra. E perciò mi sono piaciuti gli storici; altrettanto deluso, tuttavia per la loro discordanza, ho seguito nei casi dubbi la versione cui mi traeva la verosimiglianza dei fatti o l’autorità dello scrittore.

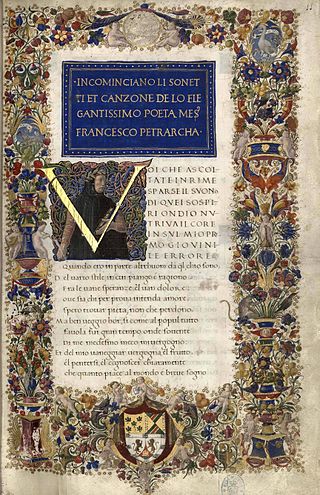

Canzoniere

Il capolavoro di Petrarca, pur essendo conosciuto da tutti come Canzoniere, in realtà fu intitolato dal poeta stesso con un’espressione latina Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti di cose volgari). Con questo titolo sembra quasi che il poeta aretino consideri queste sue liriche un lavoro minore, tanto da definirli “frammenti”, (che chiamerà, sempre in latino nugae, così come il poeta Catullo aveva definito le sue poesie). Ma forse il termine “frammenti” allude alla frammentarietà (diverse poesie attraverso cui egli “confesserà” a “voi” lettori della poesia proemiale, nonché a se stesso la sua anima “divisa”). Tuttavia tale esperienza la scrive in volgare, allora perché porvi tanta attenzione? Infatti sappiamo, grazie al manoscritto conservato nei musei Vaticani (in verità due, uno che potremo definire la “minuta”, l’altro che rappresenta l’edizione definitiva), che durante l’intera sua esistenza egli elaborò e corresse le sue liriche, cambiò le parole e la disposizione di esse alla ricerca di una perfezione formale che le rendesse a tal punto armoniche ed inattaccabili da poter essere reputate l’acme della poesia volgare ed inoltre tale lavorìo di tornare sui versi già scritti, lo fece fino alla morte, mostrandoci un attaccamento insospettato, dal momento in cui soltanto la poesia latina poteva offrigli quella gloria da cui non si sapeva allontanare. Ciò può essere spiegato soltanto riferendosi al culto che Petrarca provava per la poesia latina, che non poteva certamente essere migliorata né contenutisticamente né formalmente, ma solo emulata (si veda l’Africa), mentre la poesia volgare presentava margini su cui si poteva, per così dire, sperimentare, arrivare al massimo, dato il livello cui era giunta, miglioramento.

Ciò fece sì che Petrarca, durante l’intera sua esistenza, elaborò e corresse l’intero scritto fino alla morte, per darci, infine, l’edizione definitiva che, in onore alle pur scarse canzoni, ma ricche di novità, fu definita Canzoniere. Con questo termine s’intende una raccolta organica, in cui le liriche presentano un modello di raccolta interna ben definita, mentre le altre, in cui le liriche risultano semplicemente accostate l’una all’altra o raccolte da vari momenti poetici continuarono a chiamarsi Rime (si pensi a Dante). Nonostante quanto detto il Canzoniere di Petrarca non ricerca una narrazione, ma un percorso interiore in cui il poeta cerca, attraverso l’evento amoroso per Laura, sia quand’ella è in vita, sia quando muore, una verità che lo conduca verso la salvezza. Ma se in Dante tale salvezza si trova in un percorso religioso, in cui addita a tutti gli uomini il cammino per raggiungere Dio, in Petrarca tale percorso è interiore e psicologico e non ambisce a insegnare qualcosa ma, tutt’al più, a condividere un’esperienza di tipo morale.

Marie Spartali Stillman: Primo incontro tra Petrarca e Laura

L’opera è costituita da 366 liriche, ed è divisa in due grandi sezioni: le poesie in vita (1/263) e quelle in morte di Madonna Laura (263/366). La storia d’amore e disegnata attraverso la complessa psicologia del poeta e non è strutturata secondo un percorso lineare, ma, rivissuta all’interno dell’io lirico, essa vive di elementi contradditori, tra il desiderio dell’amore terreno e l’aspirazione all’amore divino e, nonostante tale dissidio, il poeta possiede una straordinaria capacità di renderla in modo assolutamente armonico.

Per far ciò è necessario partire da testi:

Manoscritto del “Canzoniere”

VOI CH’ASCOLTATE IN RIME SPARSE IL SUONO

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono

di quei sospiri ond’io nudriva ’l core

in sul mio primo giovenile errore

quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono,

del vario stile in ch’io piango et ragiono

fra le vane speranze e ’l van dolore,

ove sia chi per prova intenda amore,

spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto

favola fui gran tempo, onde sovente

di me medesmo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,

e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente

che quanto piace al mondo è breve sogno.

Voi, lettori, che ascoltate in componimenti sparsi, l’eco di quei sospiri di cui io nutrivo il cuore al tempo del mio primo smarrimento amoroso, quando, in parte, ero un altro uomo, diverso da quello che oggi sono: // dovunque ci sia qualcuno che, per esperienza personale, sappia capire che cosa sia l’amore, spero di trovare pietà, nonché perdono per l’aspetto mutevole dei miei versi, in cui esprimo il mio dolore e ne parlo fra inutili speranze ed inutili dolori. // Ma ora sì che comprendo bene come fui per la gente oggetto di pettegolezzo per un lungo periodo, e per questo, fra me e me, spesso provo vergogna di me stesso; // conseguenze del mio seguire vane speranze sono la vergogna, il pentimento e il capire con chiarezza che i beni e le passioni che allettano gli uomini costituiscono un sogno vano e passeggero.

Questo sonetto costituisce il proemio dell’intera opera ed in quanto proemio ne offre già un’indicazione: rime sparse, vario stile; ma anche la sottolineatura che in elementi tanto vari si nasconde un’unità tematica, quella di cantare l’esperienza giovanile, quando era un altro uomo, rispetto ad oggi. Quindi, le prime due quartine ci presentano l’argomento e il modo in cui si presenterà. Infatti esse non sono separate, ma continuano, con una piccola pausa, che tuttavia non ne interrompe il discorso. Ben diverse le terzine finali staccate dalle quartine precedenti, ma unite tra di loro. Esse possono essere così divise:

- Vergogna d’essere stato “favola” per tutto il popolo, a causa del suo “vagheggiare”;

- Il pentimento;

- La presa di coscienza.

Ma il testo assume un’importanza soprattutto strutturale: l’anacoluto (sospensione sintattica) tra il voi del primo verso e spero trovar pietà dell’ottavo, e la fortissima allitterazione de di me medesmo meco mi vergogno ad individuare quell’unità di suono che è importantissima per il poeta. Infatti è proprio sulla dicotomia tra il sentimento della vergogna e l’armonia del dettato che si costruisce l’intero sonetto. La mancanza di qualsiasi asprezza di suono e di una limitata scelta verbale (come vedremo anche in seguito) ci mostrerà l’unilinguismo petrarchesco di contro al plurilinguismo dantesco.

Se il numero che caratterizza la Beatrice dantesca è il nove, la Laura dantesca si riconosce nel numero 6: è infatti il 6 aprile (giorno della passione di Cristo) quando Petrarca la incontra per la prima volta, nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone:

Era il giorno ch’al sol si scoloraro

per la pietà del suo factore i rai,

quando i’ fui preso, et non me ne guardai,

ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro.

Tempo non mi parea da far riparo

contra colpi d’Amor: però m’andai

secur, senza sospetto; onde i miei guai

nel commune dolor s’incominciaro.

Trovommi Amor del tutto disarmato

et aperta la via per gli occhi al core,

che di lagrime son fatti uscio et varco:

però, al mio parer, non li fu honore

ferir me de saetta in quello stato,

a voi armata non mostrar pur l’arco.

Chiesa di Santa Chiara ad Avignone

Era il giorno in cui il sole si oscurò per la pietà verso il suo Creatore; quando io fui catturato e non me ne difesi poiché il vostro sguardo mi legò. // Non era il momento di stare in guardia dagli assalti dell’Amore: per questo andavo sicuro, senza alcun sospetto; per questo i miei lamenti cominciarono tra il dolore comune (per la morte di Cristo) // L’amore mi trovò completamente disamartato a aperta la via verso il cuore attraverso gli occhi, che sono fatti ora porta e varco di lacrime: // perciò, secondo la mia opinione, non fece onore all’Amore colpirmi con un freccia mentre ero in quello stato, mentre voi, difesa, non mostrare neanche l’arco.

Il sonetto sembra continuare quello proemiale: rievocando l’incontro con Laura, egli sottolinea come esso gli abbia causato lacrime e lamenti; ma ciò che lo rende interessante è la coincidenza tra l’innamoramento e la morte di Cristo, mettendo in luce già il dualismo che, oltre che caratterizzare il Canzoniere, era già stato trattato nel Secretum.

MOVESI IL VECCHIEREL CANUTO E BIANCHO

Movesi il vecchierel canuto et biancho

del dolce loco ov’à sua età fornita

et da la famigliuola sbigottita

che vede il caro padre venir manco;

indi trahendo poi l’antiquo fianco

per l’extreme giornate di sua vita,

quanto piú pò, col buon voler s’aita,

rotto dagli anni, et dal camino stanco;

et viene a Roma, seguendo ’l desio,

per mirar la sembianza di colui

ch’ancor lassú nel ciel vedere spera:

cosí, lasso, talor vo cerchand’io,

donna, quanto è possibile, in altrui

la disïata vostra forma vera.

Il vecchietto canuto e bianco parte dall’amato luogo dove ha trascorso la sua vita e dalla sua famiglia turbata e sorpresa che vede il caro padre andare via; // di lì, trascinando poi il vecchio corpo per gli ultimi giorni della sua vita, quanto più può si aiuta con la forza della volontà, consumato dagli anni e stanco per il cammino; // e giunge a Roma, seguendo il suo desiderio, per contemplare l’immagine di colui che spera di poter vedere di nuovo in Paradiso: // così, ahimé, talvolta anch’io cerco, oh donna, per quanto è possibile, la vostra desiderata immagine in altre donne.

Miniatura con l’immagine della “Veronica”

Anche questo sonetto, come il precedente è diviso in due: la prima parte è di ben 11 versi, l’ultima di una sola terzina. E’ costituito da un paragone: così come un vecchio va a vedere la Veronica (volto in cui è impresso il volto di Gesù, con il suo sangue e il suo sudore durante il Calvario), sperando di ritrovarlo in cielo, così il poeta va a ricercare il voto di Laura in mezzo ad altre donne. Quindi lo stesso sonetto sembra far riaffiorare due temi cari a Patrarca: quello della vecchiaia e quello dell’amore. A prima vista il paragone vecchio / Petrarca e la Veronica (dove appare il volto di Cristo) / Laura è parso ad alcuni blasfemo; tale paragone, d’altra parte, è sottolineato dall’identità d’espressione, il vecchietto che cerca il desio e Petrarca la desiata forma; ma altri hanno voluto leggere invece un innalzamento dell’amore terreno, o meglio, come dice un critico “la storia sacra d’un amore profano”.

SOLO E PENSOSO I PIU’ DESERTI CAMPI

Solo et pensoso i piú deserti campi

vo mesurando a passi tardi et lenti,

et gli occhi porto per fuggire intenti

ove vestigio human l’arena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi

dal manifesto accorger de le genti,

perché negli atti d’alegrezza spenti

di fuor si legge com’io dentro avampi:

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge

et fiumi et selve sappian di che tempre

sia la mia vita, ch’è celata altrui.

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge

cercar non so ch’Amor non venga sempre

ragionando con meco, et io co’llui.

Solo ed immerso nei miei pensieri, percorro i luoghi più deserti con passi gravi e lenti, e osservo intorno attentamente per evitare ogni luogo dove il terreno possa recare qualche impronta umana. // non trovo altra difesa che mi salvi dal fatto che la gente si accorga chiaramente della mia pena, perché nei miei atteggiamenti privi di gioia e vitalità si mani-festa esteriormente come io interiormente bruci d’amore: // cosicché io credo ormai che i monti, i campi, i fiumi e i boschi, sappiano di che genere sia la mia vita intima, che è nascosta agli altri. // E tuttavia non so trovare sentieri tanto impervi e desertici che Amore non giunga sempre a colloquiare con me ed io con lui.

Solo e pensoso

Questo sonetto, è diviso in tre parti:

- La ricerca della solitudine del poeta;

- L’unione dello stato d’animo del poeta con i luoghi naturali;

- L’impossibilità della solitudine come dimenticanza, per la presenza continua di Amore.

Infatti troviamo in esso la corrispondenza tra l’elemento naturale e l’io lirico: tanto più il poeta vuole stare solo con i suoi pensieri, tanto più i campi, i fiumi, le montagne e la stessa terra gli rimandano, ingigantiti, l’impossibilità di rimanere solo. La solitudine qui, infatti, non è fisica, ma psichica: egli non riesce ad allontanare il pensiero ed il pensiero che l’accompagna è, come sempre, Laura. Vi è tra questo testo e il primo un collegamento: in Voi ch’ascoltate troviamo al popol tutto favola fui gran tempo, mentre in questa lo stesso concetto è espresso con il manifesto accorger de le genti. Ma ancora vi è in questo sonetto un tema “interiormente lacerante” a cui s’accompagna una scrittura “fortemente armonizzante”: le prime due strofe sono costruite in modo binario (2+2); allo stesso modo le terzine presentano costruzioni a coppia (moti e piagge; fiumi e selve; aspre e selvagge; meco e co’llui); non vi sono enjambements

Petrarca e la religione

PADRE DEL CIEL, DOPO I PERDUTI GIORNI

Padre del ciel, dopo i perduti giorni,

dopo le notti vaneggiando spese,

con quel fero desio ch’al cor s’accese,

mirando gli atti per mio mal sì adorni,

piacciati omai col Tuo lume ch’io torni

ad altra vita et a più belle imprese,

sì ch’avendo le reti indarno tese,

il mio duro adversario se ne scorni.

Or volge, Signor mio, l’undecimo anno

ch’i’ fui sommesso al dispietato giogo

che sopra i più soggetti è più feroce:

miserere del mio non degno affanno;

reduci i pensier’ vaghi a miglior luogo;

ramenta lor come oggi fusti in croce.

Padre del cielo, dopo i giorni sprecati (nella passione d’amore), dopo le notti consumate in sogni vani, con quel folle e tremendo desiderio che si accese nel mio cuore, contemplando i gesti (di Laura) per mia sfortuna così leggiadri, // voglia tu che io giunga ormai, con l’aiuto della tua grazia, ad una vita diversa, più saggia, e ad azioni più degne, cosicché avendo teso le reti inutilmente, il mio crudele e tenace nemico ne esca sconfitto. // Ora, mio Signore, sono passati undici anni da quando io fui sottoposto allo spietato giogo, che è più crudele nei confronti dei più sottomessi: // abbi misericordia del mio dolore indegno, riconduci i miei pensieri erranti a più alti ideali; ricorda loro come in questo giorno fosti crocifisso.

Questo sonetto è strutturato come fosse una vera e propria preghiera rivolta al Signore, mettendo a paragone il Venerdì Santo, giorno in cui Cristo fu crocifisso e lui conobbe, in Chiesa, Laura. Infatti tutto il testo è costruito tra passato, in cui il nostro si dibatteva nel vano peccato dell’amore, e l’oggi, in cui, invece, implora il Signore d’aiutarlo per portarlo sulla “retta via” (come direbbe Dante).

Simone Martini: L’Annunciazione (particolare)

ERAN I CAPEI D’ORO A L’AURA SPARSI

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi

che ’n mille dolci nodi gli avolgea,

e ’l vago lume oltra misura ardea

di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi;

e ’l viso di pietosi color’ farsi,

non so se vero o falso, mi parea:

i’ che l’esca amorosa al petto avea,

qual meraviglia se di sùbito arsi?

Non era l’andar suo cosa mortale,

ma d’angelica forma; e le parole

sonavan altro che, pur voce umana;

uno spirto celeste, un vivo sole

fu quel ch’i’ vidi: e se non fosse or tale,

piagha per allentar d’arco non sana

I capelli biondi erano scompigliati dal vento, che li intrecciava in mille delicati nodi, e la luce seducente dei begli occhi, che ora ne sono quasi privi, brillava in modo straordinario; // e mi sembrava che il suo viso si tingesse dei co-lori della compassione e dell’affetto per me, e non so se è davvero così. Che cosa c’è di straordinario se io, che avevo l’animo pronto ad accendersi d’a-more, immediatamente m’innamorai? // Il suo incedere non era proprio di un mortale, ma di un angelo e le sue parole avevano un suono diverso da quello di una voce semplicemente umana: // una angelo venuto dal cielo, un sole lucente fu quello che io vidi. E anche se ora non fosse più così bella, una ferita non si risana per il fatto che l’arco non sia più teso.

In questo sonetto vengono richiamati elementi tipici della poesia stilnovista: soprattutto il paragone, nella prima terzina, tra la donna e la sua apparenza angelica. Anche Francesco, come molti suoi predecessori, s’innamora di ciò che Dio ha realizzato di più meraviglioso, ma c’è in lui una differenza sostanziale: Laura non è eterna, ma sottomessa allo scorrere dei giorni. Infatti il tema dominante che qui viene espresso è il passare del tempo in cui si commisura l’io che ricorda e l’io del presente; non vi è frattura ma continuità, confermata dallo stesso sentimento che lega il poeta alla sua donna, testimoniato, inoltre, dall’epigramma finale, in cui viene contenuto l’intero messaggio. Si osservi anche l’uso cortese del senhal posto ad inizio verso: l’aura/Laura.

PACE NON TROVO ET NON O’ DA FAR GUERRA

Pace non trovo, et non ò da far guerra;

e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;

et volo sopra ’l cielo, et giaccio in terra;

et nulla stringo, et tutto ’l mondo abbraccio.

Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra,

né per suo mi riten né scioglie il laccio;

et non m’ancide Amore, et non mi sferra,

né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio.

Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido;

et bramo di perir, et cheggio aita;

et ò in odio me stesso, et amo altrui.

Pascomi di dolor, piangendo rido;

egualmente mi spiace morte et vita:

in questo stato son, donna, per voi.

Non ho pace e non ho armi per combattere; temo e spero; ardo e mi raggelo; volo sopra il cielo e giaccio in terra, non ho nulla da stringere e abbraccio il mondo. // Laura (tal) mi ha rinchiuso in una prigione che ella né mi apre né mi chiude, e non mi trattiene come suo prigioniero, né scioglie il laccio per liberarmi. Amore non mi uccide né mi libera dalle catene, non mi vuole vivo, né mi solleva dalla precarietà dandomi la morte. // Vedo, sebbene accecato dalla passione e grido di dolore, sebbene la mia lingua sia muta, desidero morire e invoco aiuto; odio me stesso e amo Laura. // Mi nutro di dolore, rido mentre piango, odio allo stesso modo la vita e la morte, sono in questa condizione, donna per voi.

Questo sonetto è interessante sia a livello tematico che stilistico: infatti egli costruisce tutto il tessuto poetico sull’antitesi, ad iniziare dal primo verso (pace/guerra) al penultimo (morte/vita), ad indicare il suo bifrontismo. Laddove non riesce con gli opposti si aiuta con l’ossimoro (veggio senz’occhi e piangendo rido) a rimarcare questo dualismo di fondo che caratterizza il suo atteggiamento amoroso diviso tra amore e desiderio, gioia e peccato, prigione e libertà.

O CAMERETTA CHE GIA’ FOSTI UN PORTO

O cameretta che già fosti un porto

a le gravi tempeste mie diürne,

fonte se’ or di lagrime nocturne,

che ’l dí celate per vergogna porto.

O letticciuol che requie eri et conforto

in tanti affanni, di che dogliose urne

ti bagna Amor, con quelle mani eburne,

solo ver ’me crudeli a sí gran torto!

Né pur il mio secreto e ’l mio riposo

fuggo, ma piú me stesso e ’l mio pensero,

che, seguendol, talor levommi a volo;

e ’l vulgo a me nemico et odïoso

(chi ’l pensò mai?) per mio refugio chero:

tal paura ò di ritrovarmi solo.

O cameretta che un tempo eri rifugio delle passioni che mi affannavano durante il giorno, ora sei causa di tormenti notturni, che di giorno nascondo per la vergogna. // O piccolo letto che rappresentavi la pace e il conforto ai miei numerosi affanni, quante lacrime di dolore Amore riversa su di te, per mezzo delle mani d’avorio di Laura, ingiustamente crudeli verso di me! // E non soltanto fuggo il mio ritiro e il mio riposo, ma più ancora me stesso e i miei pensieri, assecondando i quali, alcune volte, mi sono alzato a meditazioni elevate; // e la folla, nemica e odiata, (chi lo avrebbe mai pensato?) cerco per il mio conforto: tale è la paura di rimanere solo.

Petrarca e Laura

Ci troviamo, quasi programmaticamente, di fronte a un capovolgimento, riguardo il tema, del sonetto proemiale: se infatti lì si vergognava della gente (ribadito, anche qui nel primo verso), tuttavia conclude in antitesi con esso, affermando, in modo metapoietico (cioè rivolgendosi al lettore) che della folla ne ha bisogno, per paura di rimanere solo. Vi è in questo sonetto, oltre la tensione, la concezione del trascorrere del tempo, resa attraverso un prima in cui la piccola camera e il piccolo letto (si veda l’uso dei diminutivi) erano all’inizio luogo di riposo e di pensiero elevato, mentre ora si presentano come luogo di dolore e di pianto. Il solito bifrontismo petrarchesco, che chiude sempre in modo epigrammatico a darci il messaggio del testo.

LEVOMMI IL MIO PENSIER IN PARTE OV’ERA

Levommi il mio penser in parte ov’era

quella ch’io cerco, et non ritrovo in terra:

ivi, fra lor che ’l terzo cerchio serra,

la rividi piú bella et meno altera.

Per man mi prese, et disse: “In questa spera

sarai anchor meco, se ’l desir non erra:

i’ so’ colei che ti die’ tanta guerra,

et compie’ mia giornata inanzi sera.

Mio ben non cape in intelletto humano:

te solo aspetto, et quel che tanto amasti

e là giuso è rimaso, il mio bel velo”.

Deh perché tacque, et allargò la mano?

Ch’al suon de’ detti sí pietosi et casti

poco mancò ch’io non rimasi in cielo.

La mia immaginazione mi innalzò nel luogo dov’era Laura, la donna che io cerco e non trovo sulla terra: là, fra gli spiriti amanti che il terzo cielo, quello di Venere, racchiude, la rividi più bella e meno sdegnosa. // Mi prese per mano e mi disse: “Sarai ancora con me in questo cielo di Venere, se il mio desiderio (d’averti accanto) non m’inganna: io sono quella che ti procurò tanti affanni, e che terminai la mia vita prima di raggiungere la vecchiaia. // La mia beatitudine non può essere intesa da una mente umana: aspetto solo te e il mio bel corpo che hai tanto amato e che è rimasto sulla terra”. // Perché tacque e lasciò la stretta della mia mano? Perché, all’udire quelle parole così piene d’affetto e pure, poco mancò che io rimanessi in cielo.

Laura strappa il cuore a Petrarca

E’ questa una fra le più note poesia scritte in morte di Madonna Laura. Ciò implica un duplice confronto con Dante: sia Beatrice che Laura sono entrambe in Paradiso; sia il pensiero di Dante (Oltre la spera che più larga gira) che quello di Petrarca si sollevano fino al cielo. Vi è tuttavia un’enorme differenza: il viaggio di Dante, quale si espliciterà nel Paradiso sarà reale e Beatrice, come simbolo della Teologia, lo accompagnerà, lasciandolo nelle mani di San Bernardo fino alla Dei visio; quello di Petrarca si struttura sin da subito come viaggio dell’immaginazione (il mio penser) e le stesse parole dell’amata sembrano maggiormente un riflesso del desiderio del poeta più che una vera e propria mancanza (cosa può mancare ad un angelo del Paradiso? Si ricordi che Beatrice si muove non per avere con sé Dante, ma affinché egli diventi un exemplum per l’intera umanità). Da ciò l’ambiguità di quella mano che lascia la stretta, in altre parole, della dicotomia, piena di rimpianto da parte di Petrarca, tra mondo umano e mondo divino.

CHIARE, FRESCHE ET DOLCI ACQUE

Chiare, fresche et dolci acque,

ove le belle membra

pose colei che sola a me par donna;

gentil ramo ove piacque

(con sospir’ mi rimembra)

a lei di fare al bel fiancho colonna;

herba et fior’ che la gonna

leggiadra ricoverse

co l’angelico seno;

aere sacro, sereno,

ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:

date udïenza insieme

a le dolenti mie parole extreme.

S’egli è pur mio destino

e ’l cielo in ciò s’adopra,

ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,

qualche gratia il meschino

corpo fra voi ricopra,

et torni l’alma al proprio albergo ignuda.

La morte fia men cruda

se questa spene porto

a quel dubbioso passo:

ché lo spirito lasso

non poria mai in piú riposato porto

né in piú tranquilla fossa

fuggir la carne travagliata et l’ossa.

Tempo verrà anchor forse

ch’a l’usato soggiorno

torni la fera bella et mansüeta,

et là ’v’ella mi scorse

nel benedetto giorno,

volga la vista disïosa et lieta,

cercandomi; et, o pietà!,

già terra in fra le pietre

vedendo, Amor l’inspiri

in guisa che sospiri

sí dolcemente che mercé m’impetre,

et faccia forza al cielo,

asciugandosi gli occhi col bel velo.

Da’ be’ rami scendea

(dolce ne la memoria)

una pioggia di fior’ sovra ’l suo grembo;

et ella si sedea

humile in tanta gloria,

coverta già de l’amoroso nembo.

Qual fior cadea sul lembo,

qual su le treccie bionde,

ch’oro forbito et perle

eran quel dí a vederle;

qual si posava in terra, et qual su l’onde;

qual con un vago errore

girando parea dir: “Qui regna Amore”.

Quante volte diss’io

allor pien di spavento:

“Costei per fermo nacque in paradiso”.

Cosí carco d’oblio

il divin portamento

e ’l volto e le parole e ’l dolce riso

m’aveano, et sí diviso

da l’imagine vera,

ch’i’ dicea sospirando:

Qui come venn’io, o quando?;

credendo d’esser in ciel, non là dov’era.

Da indi in qua mi piace

questa herba sí, ch’altrove non ò pace.

Se tu avessi ornamenti quant’ài voglia,

poresti arditamente

uscir del boscho, et gir in fra la gente.

Limpide, fresche e delicate acque, in cui l’unica che io considero signora (del mio cuore), immerse il suo bel corpo; nobile ramo al quale – mi ricordo sospirando – le piacque appoggiarsi; erba e fiori che la graziosa veste ricoprì con il candido lembo; aria resa sacra e serena (dalla bellezza di lei), dove Amore, per mezzo dei begli occhi di Laura, mi trafisse il cuore: ascoltate voi tutti le mie ultime parole di dolore. // Se è proprio mio destino, e il cielo si dà da fare (perché esso si compia), che Amore chiuda i miei occhi piangenti, una buona sorte, faccia in modo che il mio corpo misero sia seppellito in questi luoghi, e che l’anima priva del corpo giunga alla propria dimora. La morte sarà meno dura se avrò questa speranza fino a quel pericoloso passaggio (tra la vita alla morte); infatti l’anima stanca non potrebbe mai abbandonare il corpo tormentato in un porto più sereno o in una sepoltura più tranquilla. // Forse verrà ancora un tempo in cui Laura, animale selvaggio bello e mite, tornerà nel luogo in cui era solita soffermarsi; e là, dove ella mi vide in quel giorno maledetto, rivolga lo sguardo pieno di desiderio e di gioia nel cercarmi; e, spettacolo doloroso, vedendo che io sono ormai polvere, fra le pietre (della sepoltura), Amore le ispiri compassione, in modo che sospiri con tale dolcezza da ottenere per me misericordia, forzando la giustizia celeste, asciugandosi gli occhi con il bel velo. // Dai bei rami scendeva – dolce ricordo – una pioggia di fiori sul suo grembo; ed ella si sedeva con umiltà in un tale trionfo di fiori, ricoperta ormai da un’amorevole nuvola. Qualche fiore le cadeva sul lembo della veste, qualche altro sulle trecce bionde, che quel giorno parevano oro lucente e (i petali parevano) perle; altri (fiori) si posavano sul suolo, e altri sull’acqua; altri, volteggiando con leggiadria, sembravano dire: “Qui regna Amore”. // Quante volte io dissi allora, pieno di turbamento: “Costei senza dubbio nacque in paradiso”. Il portamento divino, il volto, le parole e il dolce sorriso, mi avevano reso a tal punto dimentico di ogni altra cosa e a tal punto separato dal mondo della realtà, che dicevo sospirando: “Come sono giunto qui, e quando?”, credendo di essere in cielo, non dove in realtà ero. Da quel momento in poi amo talmente questi prati, che non trovo pace in altro luogo. // Se tu, canzone, possedessi la bellezza e gli ornamenti che vorresti, potresti con sicurezza uscire dal bosco e andare fra gli uomini.

Con questa lirica Petrarca inaugura nella poesia la canzone elegiaca (componimento di carattere lirico-meditativo, spesso con toni melanconici e sentimentali) riprendendolo dalle Bucoliche virgiliane e inaugurando un genere d’enorme fortuna nella letteratura italiana. Tale canzone, infatti, risulta originale perché l’ambientazione idillico-agreste corrisponde ai sentimenti del poeta, diventando uno spazio soggettivo. Petrarca dà vita in questo modo al locus amoenus, visto qui con gli occhi rievocativi del poeta, e descritto con uno stile lento (a ciò servono la prevalenza dei settenari) che invita il lettore alla pace e serenità. Ma la poesia gioca anche sul concetto d’assenza. Laura in questa lirica non c’è, ma è solo rievocata e tale rievocazione non è reale, ma immaginativa: a tale scopo Petrarca gioca con i tempi verbali: passato, presente e futuro, i quali s’annullano a vicenda per darci un non tempo. Ecco allora che la mancanza di un luogo reale e di un tempo preciso ci portano verso un laico paradiso terrestre. Ancora una volta leggiamo la tensione verso l’assoluto di Petrarca e il suo frantumarsi nell’umano.

“Chiare, fresche e dolci acque” miniatura presente ella Biblioteca Laurenziana

ITALIA MIA, BENCHE’ IL PARLAR SIA INDARNO

Italia mia, benché ’l parlar sia indarno

a le piaghe mortali

che nel bel corpo tuo sì spesse veggio,

piacemi almen che’ miei sospir’ sian quali

spera ’l Tevero et l’Arno,

e ’l Po, dove doglioso et grave or seggio.

Rettor del cielo, io cheggio

che la pietà che Ti condusse in terra

Ti volga al Tuo dilecto almo paese.

Vedi, Segnor cortese,

di che lievi cagion’ che crudel guerra;

e i cor’, che ’ndura et serra

Marte superbo et fero,

apri Tu, Padre, e ’ntenerisci et snoda;

ivi fa’ che ’l Tuo vero,

qual io mi sia, per la mia lingua s’oda

Voi cui Fortuna à posto in mano il freno

de le belle contrade,

di che nulla pietà par che vi stringa,

che fan qui tante pellegrine spade?

perché ’l verde terreno

del barbarico sangue si depinga?

Vano error vi lusinga:

poco vedete, et parvi veder molto,

ché ’n cor venale amor cercate o fede.

Qual più gente possede,

colui è più da’ suoi nemici avolto.

O diluvio raccolto di che deserti strani,

per inondar i nostri dolci campi!

Se da le proprie mani

questo n’avene, or chi fia che ne scampi?

Ben provide Natura al nostro stato,

quando de l’Alpi schermo

pose fra noi et la tedesca rabbia;

ma ’l desir cieco, e ’ncontra ’l suo ben fermo,

s’è poi tanto ingegnato,

ch’al corpo sano à procurato scabbia.

Or dentro ad una gabbia

fiere selvagge et mansüete gregge

s’annidan sì, che sempre il miglior geme;

et è questo del seme,

per più dolor, del popol senza legge,

al qual, come si legge,

Mario aperse sì ’l fianco,

che memoria de l’opra ancho non langue,

quando assetato et stanco

non più bevve del fiume acqua che sangue.

Cesare taccio che per ogni piaggia

fece l’erbe sanguigne

di lor vene, ove ’l nostro ferro mise.

Or par, non so per che stelle maligne,

che ’l cielo in odio n’aggia:

vostra mercé, cui tanto si commise.

Vostre voglie divise

guastan del mondo la più bella parte.

Qual colpa, qual giudicio o qual destino

fastidire il vicino

povero, et le fortune afflicte et sparte

perseguire, e ’n disparte

cercar gente et gradire,

che sparga ’l sangue et venda l’alma a prezzo?

Io parlo per ver dire,

non per odio d’altrui, né per disprezzo.

Né v’accorgete anchor per tante prove

del bavarico inganno

ch’alzando il dito colla morte scherza?

Peggio è lo strazio, al mio parer, che ’l danno;

ma ’l vostro sangue piove

più largamente, ch’altr’ira vi sferza.

Da la matina a terza

di voi pensate, et vederete come

tien caro altrui che tien sé così vile.

Latin sangue gentile,

sgombra da te queste dannose some;

non far idolo un nome

vano senza soggetto:

ché ’l furor de lassù, gente ritrosa,

vincerne d’intellecto,

peccato è nostro, et non natural cosa.

Non è questo ’l terren ch’i’ tocchai pria?

Non è questo il mio nido

ove nudrito fui sì dolcemente?

Non è questa la patria in ch’io mi fido,

madre benigna et pia,

che copre l’un et l’altro mio parente?

Perdio, questo la mente

talor vi mova, et con pietà guardate

le lagrime del popol doloroso,

che sol da voi riposo

dopo Dio spera; et pur che voi mostriate

segno alcun di pietate,

vertù contra furore

prenderà l’arme, et fia ’l combatter corto:

ché l’antiquo valore

ne l’italici cor’ non è anchor morto.

Signor’, mirate come ’l tempo vola,

et sì come la vita

fugge, et la morte n’è sovra le spalle.

Voi siete or qui; pensate a la partita:

ché l’alma ignuda et sola

conven ch’arrive a quel dubbioso calle.

Al passar questa valle

piacciavi porre giù l’odio et lo sdegno,

vènti contrari a la vita serena;

et quel che ’n altrui pena

tempo si spende, in qualche acto più degno

o di mano o d’ingegno,

in qualche bella lode,

in qualche honesto studio si converta:

così qua giù si gode,

et la strada del ciel si trova aperta

Canzone, io t’ammonisco

che tua ragion cortesemente dica,

perché fra gente altera ir ti convene,

et le voglie son piene

già de l’usanza pessima et antica,

del ver sempre nemica.

Proverai tua ventura

fra’ magnanimi pochi a chi ’l ben piace.

Di’ lor: “Chi m’assicura?

I’ vo gridando: Pace, pace, pace.”