Italo Svevo

Aaron Hector Schmitz nasce, quinto di otto figli, il 19 dicembre 1861 a Trieste da una famiglia di origine ebraica benestante, proveniente dalla Germania: il padre Franz Schmitz, commerciante di vetrami, la madre, italiana, Allegra Moravia.

Nel 1874, viene mandato dal padre a studiare, assieme ai due fratelli Adolfo ed Elio al collegio di Segnitz, in Baviera, dove studia il tedesco e altre materie utili per l’attività commerciale. Dopo quattro anni torna a Trieste e finisce il suo percorso di studi commerciali; ma è già da quando risiedeva in terra germanica, grazie soprattutto a Elio, che morirà a 22 anni, che coltiva un profondo interesse per la cultura letteraria e musicale, cercando d’impare a suonare il violino e leggendo prima i classici tedeschi e successivamente quelli italiani.

Trieste nel 1885

Nel 1880, dopo il fallimento dell’azienda paterna, inizia a lavorare presso la filiale cittadina della Banca Union di Vienna, impiego che, sebbene mai amato, manterrà per diciotto anni. Sono anni in cui maturerà l’amicizia con il pittore Umberto Veruda, mentre inizia una difficile relazione con Giuseppina Zergol: tale esperienza verrà poi descritta nel secondo romanzo. Nello stesso periodo ha inizio la collaborazione con L’Indipendente, giornale d’ispirazione socialista dove pubblica recensioni e saggi teatrali e letterari. Qui riesce anche a far pubblicare, rispettivamente nel 1888 e nel 1890, i suoi racconti Una lotta e L’assassinio di via Belpoggio, scritti in lingua italiana con lo pseudonimo di Ettore Samigli.

La prima pagina de L’indipendente di Trieste nel 1898

Nel 1892, anno in cui muore il padre, avviene la pubblicazione del primo romanzo Una vita, firmato con il definitivo pseudonimo Italo Svevo; l’opera viene sostanzialmente ignorata dalla critica e dal pubblico. Nel ’95 perde la madre e nel ’96 sposa la cugina Livia Veneziani, figlia di un commerciante di vernici per sottomarini cattolico, da cui ha una figlia, Letizia.

Svevo il giorno del suo matrimonio

E’ del 1898 il suo secondo romanzo, Senilità; anche quest’opera passa però quasi sotto silenzio. L’insuccesso letterario lo spinge quasi ad abbandonare del tutto la letteratura. Dimessosi dalla banca, nel 1899 Svevo entra nell’azienda del suocero, accantonando la sua attività letteraria, che diventa marginale e segreta. Costretto per lavoro a numerosi viaggi all’estero, dove si porta un violino senza riuscire a esercitarsi che raramente, ha tuttavia ancora qualche voglia di scrivere e si trova a comporre qualche pagina teatrale e alcune favole, che tuttavia non mostra pubblicamente. Per esigenze lavorative decide di frequentare un corso d’inglese alla Berlitz School di Trieste nel 1907: suo insegnante sarà lo scrittore irlandese James Joyce, che proprio in quegli anni frequentava la città austriaca. Dopo che Joyce ebbe modo di conoscere le due prime opere letterarie di Svevo (non amò particolarmente Una vita, ma rimase entusiasta di Senilità) lo incoraggiò a scrivere un nuovo romanzo. Data intorno al 1910, grazie al cognato, Bruno Veneziani, il suo viaggio a Vienna dove si reca per accompagnarlo per sottoporsi ad una terapia psicoanalitica: in questo modo Italo Svevo entra in contatto con le teorie di Sigmund Freud.

James Joyce

Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’azienda nella quale lavora viene chiusa dalle autorità austriache. Durante tutta la durata della guerra lo scrittore rimane nella città natale, mantenendo la cittadinanza austriaca ma cercando di restare il più possibile neutrale di fronte al conflitto; in questo periodo approfondisce la conoscenza della letteratura inglese; e traduce, spinto da un nipote medico, La scienza dei sogni di Sigmund Freud.

Nel 1919 Svevo comincia a scrivere La coscienza di Zeno, poi pubblicato nel 1923, ancora senza successo, fino al 1925, quando lo invia a Joyce che lo propone ai critici italianisti francesi, Valéry Larbaud e Benjamin Crémieux, mentre in Italia Eugenio Montale, in anticipo su tutti, ne afferma la grandezza. Spinto dal successo internazionale comincia il suo quarto romanzo, Il vecchione o Le confessioni del vegliardo, una continuazione de La Coscienza di Zeno, che rimarrà incompiuto a causa della morte dello scrittore, avvenuta nel 1928 a seguito di un incidente stradale.

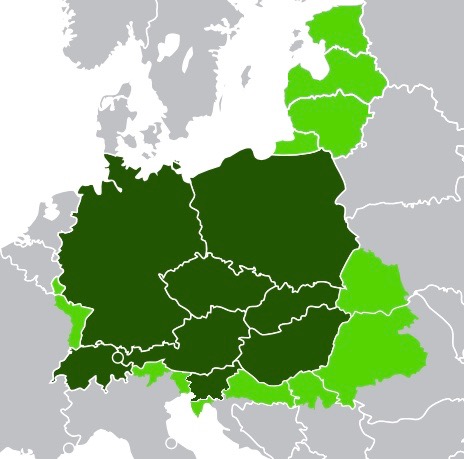

L’attività letteraria di Italo Svevo (pseudonimo che appare per la prima volta nell’intestazione del suo primo romanzo Una vita) è inserita in un clima per così dire periferico: Trieste è infatti una città di confine, non dell’Italia, ma dell’Impero Austroungarico, che fa della città il suo sbocco marino. Trieste, in quel periodo presenta un vero e proprio crogiolo di etnie e culture che possono essere così sintetizzate:

- Austriaca, etnia che rappresenta in quella città il potere politico ed amministrativo;

- Italiana, formata soprattutto da una borghesia imprenditoriale, fortemente influenzata dal nazionalismo e che costituirà una componente fondamentale dell’irredentismo;

- Ebraica, che si colloca trasversalmente, con una forte cultura identitaria, che detiene il potere finanziario;

- Slava, che costituisce il nerbo del proletariato cittadino.

Cartina della Mitteleuropa (in verde scuro i confini politici, in chiaro i culturali)

Da quanto detto è evidente che la città si presenti come un centro la cui vocazione è fortemente cosmopolita, dove si accentrano gli influssi dell’intera cultura europea sebbene vi predominino la cultura tedesca e quella italiana. Trieste potrebbe a buon diritto dirsi uno dei centri di quella cultura mitteleuropea, che vive il suo momento a cavallo della dissoluzione dell’impero asburgico e possiede al suo interno esperienze che, pur differenziate per lingua e cultura, possono essere accomunate da una profonda sfiducia sull’uomo e sulla sua forza d’intervenire nella realtà (si ricordino Robert Musil e il suo Uomo senza qualità, Franz Kafka e il racconto La metamorfosi, Elias Canetti con Autodafé)

Anche Italo Svevo appartiene a buon diritto a questa élite intellettuale, il cui nome, scelto per la pubblicazione del romanzo, vuole appunto indicare la duplicità della sua cultura: italiana da una parte (Italo) e germanica in senso lato (Svevo).

Prima d’iniziare a conoscere l’attività letteraria, ci pare opportuno analizzare le basi culturali entro le quali il nostro sviluppò la sua idea di mondo:

- conosce, per questioni lavorative e culturali ben quattro lingue (oltre il dialetto triestino parlato in famiglia): tedesco, italiano, francese ed inglese. Ciò vuol dire che poté approcciarsi alla maggiore cultura europea in modo diretto, senza l’ausilio di traduzioni;

- la conoscenza e lo studio della filosofia di Arthur Schopenhauer: se per il filosofo tedesco a farci vivere è una sorta di forza vitalistica che ognuno di noi possiede, al di là della nostra volontà, veniamo di conseguenza privati della libertà; ciò dà vita a due tipologie umane: da una parte i “lottatori” (sani, per Svevo), che si gettano nella vita lasciandosi trascinare, in modo irrazionale, da tale forza vitalistica e quindi godendo dei suoi frutti senza chiedersi perché; dall’altra i contemplatori (malati, secondo Svevo), che, sottraendosi talvolta a tale flusso, possono guardarlo criticamente, ma ne deriva una sorta d’infelicità, di uno spostamento alla condizione d’inettitudine, e quindi non riuscendo a godere dei suoi frutti (vedremo poi come maturerà tale concetto nel suo maggiore romanzo);

- la conoscenza della teoria scientifica di Charles Darwin, con la quale raffronta il discorso della selezione naturale sugli animali (e quindi sullo stesso uomo) a quello dei gruppi sociali. Per Svevo non si tratta soltanto di cancellazione delle specie inferiori, ma anche di come esse, talvolta, possono ricrearsi per difendersi. Egli infatti mette sullo stesso piano il concetto schopenhaueriano del contemplatore con quello del debole, che tuttavia trova in sé le motivazioni per esistere;

- l’incontro, grazie al nipote, con la filosofia freudiana: egli non crede affatto al suo effetto terapeutico, ma la trova estremamente efficace per l’analisi degli uomini e quindi dei personaggi letterari (Grande uomo quel Freud, ma più per i romanzieri che per gli ammalati);

- il marxismo (sebbene in misura minore): egli, più che interessarsi alla soluzione rivoluzionaria per l’affermazione del proletariato, crede nell’ “alienazione” che la società capitalistica provoca nell’uomo, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.

Vedremo più specificatamente come le componenti culturali entrino a far parte della sua produzione letteraria.

Statua che la città di Trieste ha dedicato all’autore

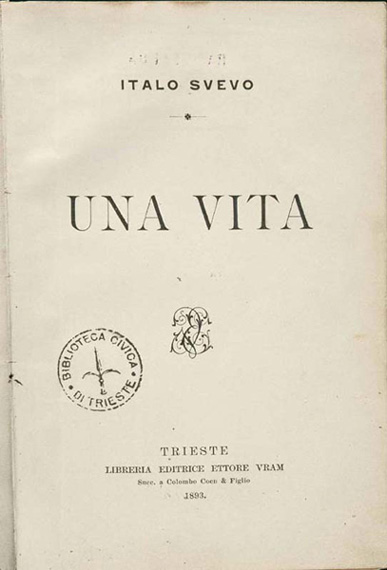

Come detto esordisce, nel 1892, con il romanzo Una vita:

Alfonso Nitti, giovane intellettuale con aspirazioni letterarie, lascia il paese natale, dove vive con la madre; si trasferisce a Trieste, in affitto presso la famiglia Lamberti, trovando un avvilente impiego come bancario. Come altri suoi colleghi viene invitato a casa del banchiere Maller, e qui conosce Macario, un giovane sicuro di sé con cui Alfonso fa amicizia, e Annetta, figlia di Maller, anch’ella interessata di letteratura, con la quale Alfonso inizia una relazione. Sul punto di sposarla però, fugge, così da poter cambiare vita, e torna al paese d’origine, dove la madre, già gravemente malata, muore. Alfonso torna quindi a Trieste, e decide di vivere una vita di contemplazione, lontano dalle passioni. Tuttavia, alla scoperta che Annetta si è fidanzata con Macario, Alfonso si sente ferito e cerca in tutti i modi di ritornare alla situazione precedente, ma non solo fallisce in questo proposito, bensì riesce persino ad aggravare ulteriormente la situazione. Quando, in seguito all’ennesimo equivoco con la famiglia Maller, si trova a dover sfidare a duello il fratello di Annetta, sceglie di suicidarsi e di porre così fine alla sua vita di disadattato.

Edizione del 1893

Scritto nel 1888, ma pubblicato nel 1892, il romanzo racconta la vita di Alfonso Nitti, nel quale si possono leggere alcune caratteristiche dello stesso Svevo (prime fra tutte quelle di avere velleità letterarie). Influenzato dai naturalisti francesi Svevo vuole raccontare l’intera esistenza di un piccolo impiegato di provincia, come già aveva descritto, in parte, il nostro Emilio De Marchi, e sceglie come titolo Un inetto (in aptus, cioè inadatto), cambiato dall’editore in Una vita. La scelta definitiva del titolo ricalca quella di un romanzo di Guy De Maupassant e ciò, al di là della scelta dell’editore ci dice i rapporti che l’opera dello scrittore triestino aveva con la cultura naturalista.

Già in questo primo romanzo vediamo come l’elemento schopenhaueriano operi in modo palese nella struttura del racconto. Lo vediamo in questo passo:

Trieste: Riviera di Barcola

IL GABBIANO

La sua compagnia doveva piacere a Macario. La cercava di spesso; qualche sera gli usò anche la gentilezza di andarlo a prendere all’ufficio. Ad Alfonso non sfuggì la causa di quest’affetto improvviso. Lo doveva alla sua docilità e, pensò, anche alla sua piccolezza. Era tanto piccolo e insignificante, che accanto a lui Macario si trovava bene.

Non si compiacque meno di tale amicizia. Le cortesie, anche se comperate a caro prezzo, piacciono.

Non disistimava Macario. Per certe qualità ammirava quel giovine tanto elegante, artista inconscio, intelligente anche quando parlava di cose che non sapeva.

Macario possedeva un piccolo cutter e frequentemente invitò Alfonso a gite mattutine nel golfo. Nella sua vita triste, quelle gite furono per Alfonso vere feste. In barca gli era anche più facile di dare il suo assenso alle asserzioni di Macario e in gran parte non le udiva. Si trovava ancora sempre alla conquista della solida salute che gli occorreva, riteneva, per sopportare la dura vita di lavoro a cui faceva proponimento di sottoporsi, e gli effluvi marini dovevano aiutarlo a trovarla.

Una mattina soffiava un vento impetuoso e alla punta del molo, ove si trovavano per attendere la barca che doveva venirli a prendere, Alfonso propose a Macario di tralasciare per quella mattina la gita che gli sembrava pericolosa. Macario si mise a deriderlo e non ne volle sapere.

Il cutter si avvicinava. Piegato dalle vele bianche gonfiate dal vento, sembrava ad ogni istante di dover capovolgersi e di raddrizzarsi all’ultimo estremo sfuggendo al pericolo imminente. Alfonso da terra era colto da quei tremiti nervosi che si hanno al vedere delle persone in pericolo di cadere e fu solo per la paura delle ironie di Macario che non seppe lasciarlo partir solo.

Ferdinando, un facchino ch’era stato marinaio, dirigeva la barca. Lasciò il posto al timone a Macario il quale sedette dopo toltasi la giubba quasi per prepararsi a grandi fatiche: «Ora fuoco alla macchina,» gridò a Ferdinando.

Ferdinando scese a terra e trascinò il cutter per l’albero di prora da un angolo del molo all’altro; poi, un piede puntellato a terra, l’altro sul cutter, lo spinse al largo.

Alfonso lo guardò tremando; temeva di vederlo piombare in acqua e, per quanto piccolo, l’imminenza di un pericolo lo faceva sussultare.

«Che agile!» disse a Ferdinando.

Gli pareva d’essere in mano sua e aveva il desiderio quasi inconscio d’amicarselo. Ferdinando alzò il capo, giovanile ad onta del grigio nella barba e della calvizie abbastanza inoltrata, e ringraziò. Non essendo suo il mestiere, ci teneva molto ad apparire abile. Comprese però male lo scopo della raccomandazione. Trasse con forza a sé la vela e la fissò, aiutando poscia a tenderla con tutto il peso del suo corpo. Immediatamente il vento che pareva sorgesse allora la gonfiò e la barca si piegò con veemenza proprio dalla parte ove sedeva Alfonso.

S’era proposto di far mostra di grande sangue freddo, ma i propositi non bastarono all’improvviso spavento. Poté trattenersi dal gridare ma balzò in piedi e si gettò dall’altra parte sperando di raddrizzare la barca con il suo peso. Si tranquillò alquanto sentendosi più lontano dall’acqua e sedette afferrandosi con le mani alla banchina.

Macario lo guardò con un leggero sorriso. Si sentiva bene nella sua calma accanto ad Alfonso e per rendere più evidente il distacco tenne il cutter sotto la piena azione del vento. Alfonso vide il sorriso e volle prendere l’aspetto di persona calma. Segnalò a Macario all’orizzonte delle punte bianche di montagne di cui non si vedevano le basi.

Passando accanto al faro poté misurare la rapidità con la quale tagliavano l’acqua; diede un balzo sembrandogli che la barca andasse a sfracellarsi sui sassi che la contornavano.

«Sa nuotare?» gli chiese Macario con tranquillità. «Alla peggio ritorneremo a casa a nuoto. Ma», e finse grande preoccupazione «anche se si sentisse andare a fondo non si aggrappi a me perché saremmo perduti in due. Penseremo a lei io e Nando. Nevvero, Nando?

Ridendo sgangheratamente, costui lo promise.

Coi suoi modi da pensatore, Macario si dilungò in considerazioni sugli effetti della paura. Ogni dieci parole alzava la mano aristocratica, l’arrotondava e tutti i sottintesi che quel gesto segnava, cui nel vuoto della mano creava il posto, Alfonso lo sapeva, dovevano andare a colpire lui e la sua paura.

«Muore maggior numero di persone per paura che per coraggio. Per esempio in acqua, se vi cadono, muoiono tutti coloro che hanno l’abitudine di afferrarsi a tutto quello che loro è vicino», e fece una strizzatina d’occhio verso le mani di Alfonso che si chiudevano nervosamente sulla banchina. E passarono accanto al verde Sant’Andrea senza che Alfonso potesse padroneggiarsi. Guardava, ma non godeva.

La città, quando al ritorno la rivide, gli parve triste. Sentiva un grande malessere, una stanchezza come se molto tempo prima avesse fatto tanta via e che poi non lo si fosse lasciato riposare mai più. Doveva essere mal di mare e provocò l’ilarità di Macario dicendoglielo.

«Con questo mare!»

Infatti il mare sferzato dal vento di terra non aveva onde. Vi erano larghe strisce increspate, altre incavate, liscie liscie precisamente perché battute dal vento che sembrava averci tolto via la superficie. Nella diga c’era un romoreggiare allegro come quello prodotto da innumerevoli lavandaie che avessero mosso i loro panni in acqua corrente.

Alfonso era tanto pallido che Macario se ne impietosì e ordinò a Ferdinando di accorciare le vele.

Si era in porto, ma per giungere al punto di partenza si dovette passarci dinanzi due volte. Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il volo di quegli uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute rapide come di oggetti di piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere.

«Fatti proprio per pescare e per mangiare», filosofeggiò Macario. «Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da negligersi! Quello ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l’appetito formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un essere inutile! Chi non ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o anche inabili a tenere».

Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell’agitazione che lo aveva colto per cosa di sì piccola importanza.

«Ed io ho le ali?» chiese abbozzando un sorriso.

«Per fare dei voli poetici sì!» rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque nella sua frase non ci fosse alcun sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir compreso.

Nella scena vediamo i due personaggi, amici dall’indole contrapposta, attraverso i quali possiamo individuare le due tipologie schopenhaueriane già citate:

- Alfonso è il contemplatore, colui che guarda la vita dall’esterno, non riuscendo a partecipare ad essa. Non è solo la paura a frenarlo, quanto il rendersi conto di non saper “volare” (come gli dice Macario) e la paura che tale incapacità venga letta, capita, facendone un perdente, un inetto, appunto;

- Macario è il lottatore, non pensa agisce. Si mostra sempre padrone delle azioni che compie e la voluptas vivendi non riesce a frenarlo: egli è il gabbiano dalla testa piccola ma dal corpo grande, che risponde, senza chiederselo ai bisogni della vita.

E’ evidente che in una struttura così le coordinate ti tipo naturalistico vengano infrante: permane la narrazione in terza persona, la descrizione degli ambienti, l’analisi sociale, ma a dominare è l’approfondimento psicologico del comportamento di Alfonso, che appare un inetto (oggi potremo dire un disadattato) più per scelta che determinato da circostanze esterne.

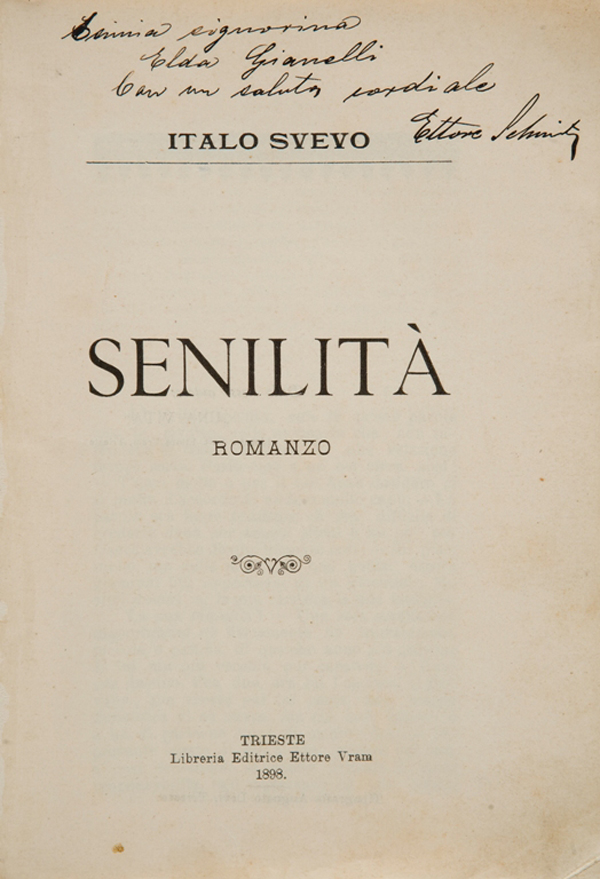

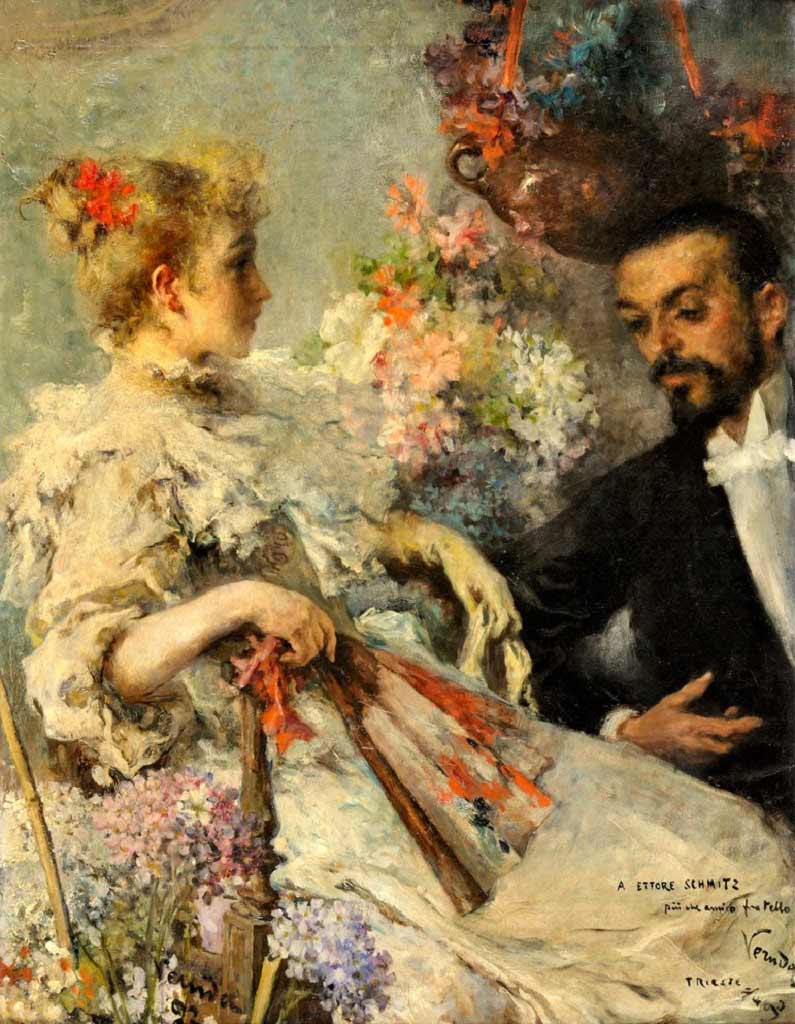

Prima edizione di Senilità con dedica dell’autore

La sua figura permane nella narrativa sveviana e appare approfondita nel secondo romanzo, pubblicato nel 1898, Senilità, passato sotto il più completo silenzio e che farà sì che, almeno pubblicamente, il nostro abbandoni ogni velleità letteraria.

A trentacinque anni, autore di un romanzo ormai dimenticato, Emilio Brentani pare rassegnato a un’esistenza grigia, accanto alla sorella Amalia, non più giovane né bella, ma semplice e buona. Incontra Angiolina, una popolana che non si potrebbe dire “per bene”, ma che è vivace e intelligente. Intreccia con lei una relazione, ma non riesce a contenerla nei suoi limiti naturali; si sforza invece di attribuirle n contenuto che l’indole morale di Angiolina non sostiene. Coinvolge nella vicenda l’amico Balli, artista allegro e spensierato, col risultato che di lui s’innamorano sia l’amante sia la sorella: Angiolina gli si dà, Amalia cerca do stordirsi con l’etere e, intossicata, muore. Emilio si acquieterà nell’arida inerzia della senilità.

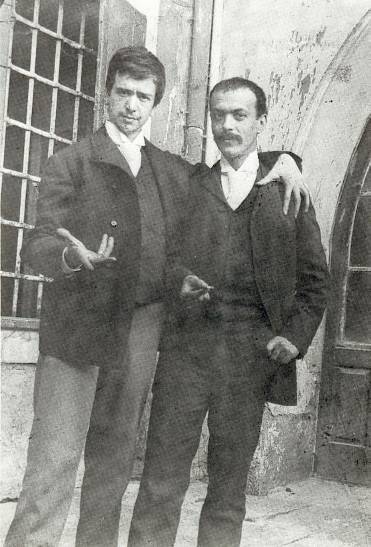

Il romanzo riprende e approfondisce tematiche già apparse in Una vita: anche qui vi è un autobiografismo di fondo: Emilio Brentani, oltre che essere un “fratello” dell’inettitudine di Alfonso Nitti, è anche l’alter-ego di Italo Svevo (si pensi che è un letterato con alle spalle un romanzo che gli aveva procurato una certa notorietà all’interno della cittadina triestina); l’incontro tra personalità differenti: il protagonista con il Balli (la cui figura appare modellata sul reale amico di Svevo, il pittore Umberto Veruda), l’uso ancora della terza persona.

Umberto Veruda e Italo Svevo (1890 circa)

Tuttavia il secondo romanzo sveviano appare già a Montale un vero capolavoro: la complicazione del binomio tra “lottatori” e “contemplatori” si arricchisce con le figure di femminili di Amalia ed Angiolina. Il loro ingresso forma un perfetto quadrilatero in cui si specchiano i protagonisti:

Emilio Angiolina

Balli Amalia

Ma il quadrilatero potrebbe leggersi anche in modo chiasmatico non soltanto per la similarità delle “categorie sveviane”, ma perché, narrativamente, Emilio vuol far di Angiolina una donna ideale, buona e pura come sua sorella; Stefano la tratta per quel che è ed ottiene da lei quel corpo, senza rifletterci più di quanto fosse necessario. E’ che Emilio è “senile”, non per età, ma per propensione psichica: non agisce e come tutti coloro che, non agendo, guardano la vita, nel momento in cui essa s’impossessa di lui lo soggioga.

UNA RELAZIONE NON TROPPO SERIA

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: «T’amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta d’accordo di andare molto cauti.» La parola era tanto prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: «Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia.»

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza.

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, – soddisfazione di vanità più che d’ambizione – non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora veniva considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta.

Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle energie per lui non fosse tramontata.

Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, guardando il suolo ch’ella ad ogni passo toccava con l’elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un commento alle parole che udiva. Quando credette di aver compreso disse: «Strano» timidamente guardandolo sottecchi. «Nessuno mi ha mai parlato così.» Non aveva compreso e si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di allontanare da lei il pericolo. L’affetto ch’egli le offriva ne ebbe l’aspetto di fraternamente dolce.

Fatte quelle premesse, l’altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma, facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate in quell’istante, al calore dell’occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel momento della sua vita non lieta, un aspetto strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! Raggiante di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste passato di desiderio e di solitudine e promettendogli la gioia per l’avvenire ch’ella, certo, non avrebbe compromesso.

Egli s’era avvicinato a lei con l’idea di trovare un’avventura facile e breve, di quelle che egli aveva sentito descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. Questa s’era annunziata proprio facile e breve. L’ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un pretesto di avvicinarsi ed anzi – sembrava malizia! – impigliatosi nella vita trinata della fanciulla, non se n’era voluto staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel profilo sorprendentemente puro, a quella bella salute – ai rétori corruzione e salute sembrano inconciliabili – aveva allentato il suo slancio, timoroso di sbagliare e infine s’incantò ad ammirare una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, già felice.

Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio sentimento, egli non udì neppure quel poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il momento – lo aveva dichiarato con una certa quale superbia – non aveva bisogno di lavorare per vivere. Ciò rendeva l’avventura anche più gradevole, perché la vicinanza della fame turba là dove ci si vuol divertire. Le indagini di Emilio non furono dunque molto profonde ma egli credette che le sue conclusioni logiche, anche poggiate su tali basi, dovessero bastare a rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto credere dal suo occhio limpido, era onesta, certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al pericolo di depravarla; se invece il profilo e l’occhio mentivano, tanto meglio. C’era da divertirsi in ambedue i casi, da pericolare in nessuno dei due.

Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano commenti per comprendere il resto; anche le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I colori della vita risaltarono sulla bella faccia e la mano di forma pura, quantunque grande, non si sottrasse a un bacio castissimo d’Emilio.

Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e guardarono verso il mare calmo e colorito nella notte stellata, chiara ma senza luna. Nel viale di sotto passò un carro e, nel grande silenzio che li circondava, il rumore delle ruote sul terreno ineguale continuò a giungere fino a loro per lunghissimo tempo. Si divertirono a seguirlo sempre più tenue finché proprio si fuse nel silenzio universale, e furono lieti che per tutt’e due fosse scomparso nello stesso istante. «Le nostre orecchie vanno molto d’accordo,» disse Emilio sorridendo. Egli aveva detto tutto e non sentiva più alcun bisogno di parlare. Interruppe un lungo silenzio per dire: «Chissà se quest’incontro ci porterà fortuna!» Era sincero. Aveva sentito il bisogno di dubitare della propria felicità ad alta voce.

«Chissà?» replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che aveva sentita nella sua. Emilio sorrise di nuovo ma di un sorriso che credette di dover celare. Date le premesse da lui fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina dall’averlo conosciuto?

Il romanzo inizia subito in medias res presentandoci tre focalizzazioni:

- narratore esterno, che interviene “ironizzando” sia su Emilio che Angiolina;

- Emilio, che dice bugie a se stesso, ma al contempo “capisce” i suoi limiti: potremo definirlo sull’orlo di un crinale in cui ciò che desidera cerca di pianificarlo, ma proprio la pianificazione ed il raziocinio con cui tenta di dirigere se stesso, lo conduce ad una inevitabile sconfitta (e qui interviene l’ironia del narratore)

- Angiolina è semplice, ma più direttamente è ignorante; non capisce quello che lui dice e lo interpreta a modo suo. Il problema che il suo modo, proprio perché non pianifica nulla, ma vive, risulta certamente a proprio vantaggio.

Terrazzo sul mare a Trieste (1910)

Emilio ci dice da subito che vuole un’avventura con una ragazza facile, a tale scopo premette a lei impegni che gli impediscono una relazione “impegnativa”: le dice che ha una famiglia da mantenere ed un lavoro. Già con il parlare della famiglia egli dice una bugia, ma più che dirla ad Angiolina sembra dirla a se stesso: Amalia, pur fragile, cui egli sente un dovere paterno, è nella realtà colei che gli fa da madre, che lo accudisce nel vero senso della parola, accettando le sue confidenze. L’altra bugia è nell’aspirazione letteraria: è consapevole dell’insuccesso toccatogli, ma vive sempre come nell’attesa che un guizzo d’ispirazione lo porti alla grande opera: ma, dentro di lui sa che ciò non avverrà mai. Non dimentichiamoci, per ultimo, che ciò che Emilio tenta è d’imitare i “sani”, non di “vivere come i sani”: c’è già nel suo atteggiamento un fondo di “malattia” che lo contraddistinguerà per l’intera vicenda. Il prossimo brano ci racconta quel che succede, nell’animo di Emilio, dopo aver lasciato per la prima volta Angiolina, anche su consiglio del Balli, per un palese tradimento:

DESIDERIO E SOGNO

Tanto il suo dolore quanto il suo rimorso divennero miti, miti. Gli elementi di cui si componeva la sua vita erano gli stessi, ma s’erano attenuati quasi visti attraverso una lente fosca che li privasse di luce e di violenza. Una grande calma e una grande noia incombevano su lui. Aveva percepito con piena chiarezza quanto strana fosse stata in lui l’esagerazione sentimentale, e al Balli che lo studiava con qualche ansietà, disse, credendo d’essere sincero: «Sono guarito.»

Poteva crederlo perché non si poteva pretendere ch’egli ricordasse esattamente lo stato d’animo in cui s’era trovato prima di aver conosciuta Angiolina. La differenza era tanto piccola! Aveva sbadigliato meno, e non aveva conosciuto l’impaccio doloroso che lo coglieva quando si trovava accanto ad Amalia.

Anche la stagione era molto fosca. Da settimane non s’era visto raggio di sole, e perciò, quando egli pensava ad Angiolina, associava nel suo pensiero la dolce faccia, il caldo color dei capelli biondi, all’azzurro del cielo, alla luce del sole, tutte cose ch’erano scomparse insieme dalla sua vita. Egli era però giunto alla convinzione che l’abbandono di Angiolina fosse stato molto salutare per lui. «È preferibile d’essere liberi» diceva con convinzione.

Tentò anche di approfittare della riconquistata libertà. Sentiva e si doleva d’essere inerte, e ricordava che, anni prima, l’arte gli aveva colorita la vita sottraendolo all’inerzia in cui era caduto dopo la morte del padre. Aveva scritto il suo romanzo, la storia di un giovane artista il quale da una donna veniva rovinato nell’intelligenza e nella salute. Nel giovane aveva rappresentato se stesso, la propria ingenuità e la propria dolcezza. Aveva immaginato la sua eroina secondo la moda di allora: un misto di donna e di tigre. Del felino aveva le movenze, gli occhi, il carattere sanguinario. Non aveva mai conosciuta una donna e l’aveva sognata così, un animale ch’era veramente difficile fosse mai potuto nascere e prosperare. Ma con quale convinzione l’aveva descritta! Aveva sofferto e goduto con essa sentendo a volte vivere anche in sé quell’ibrido miscuglio di tigre e di donna.

Riprese ora la penna e scrisse in una sola sera il primo capitolo di un romanzo. Trovava un nuovo indirizzo d’arte al quale volle conformarsi, e scrisse la verità. Raccontò il suo incontro con Angiolina, descrisse i propri sentimenti, – subito però quelli degli ultimi giorni – violenti e irosi, l’aspetto di Angiolina ch’egli vide al primo incontro guastato dall’animo basso e perverso, e infine il magnifico paesaggio che aveva contornato agli esordii il loro idillio. Stanco e annoiato, abbandonò il lavoro, contento di aver steso in una sola sera tutto un capitolo.

La sera appresso si rimise al lavoro avendo nella mente due o tre idee che dovevano bastare per una sequela di pagine. Prima però rilesse il lavoro fatto: «Incredibile!» mormorò. L’uomo non somigliava affatto a lui, la donna poi conservava qualche cosa della donna-tigre del primo romanzo, ma non ne aveva la vita, il sangue. Pensò che quella verità che aveva voluto raccontare era meno credibile dei sogni che anni prima aveva saputi gabellare per veri. In quell’istante si sentì sconsolatamente inerte, e ne provò un’angoscia dolorosa. Depose la penna, richiuse tutto in un cassetto, e si disse che l’avrebbe ripreso più tardi, forse già il giorno appresso. Questo proposito bastò a tranquillarlo; ma non ritornò più al lavoro. Voleva risparmiarsi ogni dolore e non si sentiva forte abbastanza per studiare la propria inettitudine e vincerla. Non sapeva più pensare con la penna in mano. Quando voleva scrivere, si sentiva arrugginire il cervello, e rimaneva estatico dinanzi alla carta bianca, mentre l’inchiostro s’asciugava sulla penna.

Trieste ai tempi di Svevo

Gli venne il desiderio di rivedere Angiolina. Non prese la decisione di andarla a cercare; s’era detto soltanto che ora veramente non ci sarebbe stato alcun pericolo a rivederla. Anzi, se si fosse voluto attenere esattamente alle parole che aveva dette lasciandola, sarebbe dovuto andare subito da lei. Non era forse calmo abbastanza per stringerle la mano da amico? Comunicò questo suo proposito al Balli, e in questa forma: «Vorrei soltanto vedere se, riavvicinandola, saprei contenermi da persona più accorta.»

Il Balli aveva riso troppo spesso dell’amore di Emilio per non credere ora nella sua perfetta guarigione. Per di più, da qualche giorno, egli stesso aveva il più vivo desiderio di rivedere Angiolina. Aveva immaginato una figura su quei tratti e con quei vestiti. Lo raccontò ad Emilio il quale gli promise che con le prime parole che avrebbe rivolte alla fanciulla, l’avrebbe pregata di posare per il Balli. Non v’era da dubitare della sua guarigione. Ormai egli non era neppur geloso del Balli.

Parve poi che il Balli pensasse ad Angiolina non meno di Emilio stesso. Aveva dovuto distruggere un bozzetto su cui aveva spesi sei mesi di lavoro. Anch’egli era in un periodo d’esaurimento e non ritrovava in sé altra idea che quella nata la prima sera in cui Emilio gli aveva fatto conoscere Angiolina. Una sera, lasciando Emilio, gli chiese: «Tu non ti sei ancora riavvicinato?» Non voleva essere lui a riunirli, ma voleva sapere se Emilio non si fosse rappattumato con Angiolina a sua insaputa. Sarebbe stato un tradimento!

La calma d’Emilio era aumentata ancora. Tutti gli permettevano di fare quello ch’egli voleva ed egli in fondo non voleva niente. Proprio niente. Avrebbe cercato di rivedere Angiolina perché voleva provarsi a parlare e pensare con calore. Doveva venirgli dal di fuori il calore ch’egli non aveva trovato in sé, e sperava di vivere il romanzo che non sapeva scrivere.

La sola inerzia gl’impedì d’andare a cercare la fanciulla. Gli sarebbe piaciuto che altri si fosse incaricato di riunirli, e pensò perfino che avrebbe potuto invitare il Balli a farlo. Tutto infatti sarebbe stato più facile e più semplice se il Balli si fosse procurato da solo la modella, e gliel’avesse poi consegnata quale amante. Ci avrebbe pensato. Esitava soltanto perché non voleva concedere al Balli una parte importante nel proprio destino.

Importante? Oh, Angiolina rimaneva sempre una persona molto importante per lui. In proporzione al resto se non altro. Tutto era tanto insignificante, ch’ella tutto dominava. Ci pensava continuamente come un vecchio alla propria giovinezza. Come era stato giovane quella notte in cui avrebbe dovuto uccidere per tranquillarsi! Se avesse scritto invece di arrovellarsi prima sulla via e poi altrettanto affannosamente nel letto solitario, avrebbe certo trovata la via all’arte che più tardi aveva cercata invano. Ma tutto era passato per sempre. Angiolina viveva, ma non poteva più dargli la giovinezza.

Una sera, accanto al Giardino Pubblico, la vide camminare dinanzi a sé. La riconobbe al noto passo. Ella teneva sollevate le gonne per preservarle dalla fanghiglia, e, alla luce di un gramo fanale, egli vide rilucere le scarpe nere di Angiolina. Ne fu subito turbato. Ricordò che al culmine della sua angoscia amorosa, egli aveva pensato che il possesso di quella donna gli avrebbe data la guarigione. Ora invece pensò: «Mi animerebbe!»

«Buona sera, signorina» disse con quanta calma poté trovare nell’affanno del desiderio che lo colse dinanzi a quella faccia da bambino roseo, con gli occhi grandi dai contorni precisi, che parevano tagliati allora allora. Ella si fermò, afferrò la mano che le era stata offerta e rispose lieta e serena al saluto: «Come sta? È tanto che non ci vediamo.»

Egli rispose, ma era distratto dal proprio desiderio. Aveva forse fatto male a dimostrare tanta serenità, e, peggio, a non aver pensato al contegno da seguire per arrivare subito dove voleva, alla verità, al possesso. Le camminò accanto tenendola per mano, ma, dopo scambiate quelle prime frasi da persone che sono liete di ritrovarsi, egli tacque esitante. Il tono elegiaco usato altre volte con piena sincerità, sarebbe stato fuori di posto, ma anche un’indifferenza troppo grande non l’avrebbe portato allo scopo.

«Mi ha perdonato, signor Emilio?» disse lei fermandosi e gli porse da stringere anche l’altra mano. L’intenzione era stata ottima e il gesto sorprendentemente originale per Angiolina.

Egli trovò: «Sa che cosa io non le perdonerò mai? Di non aver fatto alcun tentativo per riavvicinarsi a me. Tanto poco le importava di me?» Era sincero e s’accorse ch’egli cercava inutilmente di far la commedia. Forse la sincerità gli sarebbe servita meglio di qualunque finzione.

Ella si confuse un poco e, balbettando, assicurò che se egli non si fosse avvicinato, l’indomani ella gli avrebbe scritto. «Già, in fondo che cosa ho fatto?» e non ricordava d’aver chiesto scusa poco prima.

Emilio credette opportuno mostrarsi dubbioso. «Debbo crederle?» Disse poi un rimprovero: «Con un ombrellaio!»

La parola li fece ridere di gusto entrambi. «Geloso!» esclamò lei stringendo la mano che continuava a tenere «geloso di quel sudicio uomo!». Infatti se egli aveva fatto bene a rompere la relazione con Angiolina, certo aveva avuto torto di cogliere a pretesto quella stupida storia con l’ombrellaio. L’ombrellaio non era il più temibile dei suoi rivali. E perciò ebbe lo strano sentimento che doveva imputare a se stesso tutti i mali che lo avevano colpito dacché aveva abbandonata Angiolina.

Ella tacque lungamente. Non poteva essere di proposito, perché per Angiolina sarebbe stata un’arte troppo fine. Ella taceva probabilmente perché non trovava altre parole per scolparsi, e camminarono in silenzio uno accanto all’altra nella notte strana e fosca, il cielo tutto coperto di nubi sbiancate in un solo punto dalla luce lunare.

Arrivarono dinanzi alla casa d’Angiolina ed ella si fermò, forse per prendere congedo. Ma egli la costrinse a procedere: «Camminiamo ancora, ancora, così muti!» Allora, naturalmente, ella lo compiacque e continuò a camminare tacendo a lui da canto. Ed egli l’amò di nuovo, da quell’istante, o da quell’istante ne fu consapevole. Gli camminava accanto la donna nobilitata dal suo sogno ininterrotto, da quell’ultimo grido d’angoscia ch’egli le aveva strappato lasciandola, e che per lungo tempo l’aveva personificata tutta; persino dall’arte, perché ormai il desiderio fece sentire ad Emilio d’aver accanto la dea capace di qualunque nobiltà di suono o di parola. Oltrepassata la casa d’Angiolina, essi si trovarono sulla via deserta e oscura chiusa dalla collina da una parte, dall’altra da un muricciuolo che la separava dai campi. Ella vi sedette ed egli s’appoggiò a lei cercando la posizione che aveva preferita in passato, durante i primi tempi del loro amore. Gli mancava il mare. Nel paesaggio umido e grigio imperò la biondezza d’Angiolina, l’unica nota calda, luminosa.

Era tanto tempo ch’egli non sentiva quelle labbra sulle sue che n’ebbe una commozione violenta. «Oh, cara e dolce!» mormorò baciandole gli occhi, il collo e poi la mano e le vesti. Ella lo lasciò fare dolcemente, e tanta dolcezza era talmente inaspettata ch’egli si commosse e pianse prima con sole lagrime, poi con singhiozzi. Gli pareva che non fosse dipeso che da lui di continuare per tutta la vita quella felicità. Tutto si scioglieva, tutto si spiegava. La sua vita non poteva più consistere che di quel solo desiderio.

«Tanto bene mi vuoi?» mormorò essa commossa e meravigliata. Anche lei aveva delle lagrime agli occhi. Gli raccontò che l’aveva visto sulla via, pallido e smunto, sul volto i segni evidenti della sua sofferenza, e le si era stretto il cuore dalla compassione. «Perché non sei venuto prima?» gli chiese rimproverandolo.

S’appoggiò a lui per discendere dal muricciuolo. Egli non capiva perché ella troncasse quella dolce spiegazione ch’egli avrebbe voluto continuare in eterno. «Andiamo a casa mia» disse ella, risoluta. Egli ebbe le vertigini e l’abbracciò e baciò non sapendo come dimostrarle la propria riconoscenza. Ma la casa d’Angiolina era lontana e, camminando, Emilio si ritrovò intero con i suoi dubbi e la sua diffidenza. Se quell’istante l’avesse legato per sempre a quella donna? Fece le scale lentamente e tutt’ad un tratto le domandò: «E Volpini?»

Ella esitò e si fermò: «Volpini?» Poi, risoluta, superò i pochi scalini che la dividevano da Emilio. Si appoggiò a lui, nascose la faccia sulla sua spalla con un’affettazione di pudore che gli ricordò l’antica Angiolina e la sua serietà da melodramma, e gli disse: «Nessuno lo sa, neppure mia madre.» Un po’ alla volta ricompariva tutto il vecchio bagaglio, anche la dolce madre. Ella s’era data al Volpini; costui l’aveva voluto, l’aveva anzi posto a condizione per continuare i loro rapporti. «Sentiva che non era amato» bisbigliava Angiolina «e volle una prova d’amore.» Essa non aveva ottenuto in compenso altra garanzia all’infuori di una promessa di matrimonio. Fece, con la solita sconsideratezza, il nome di un giovane avvocato il quale le aveva dato il consiglio d’accontentarsi di quella promessa perché la legge puniva la seduzione in quelle forme.

Così allacciati, quelle scale non terminavano più. Ogni scalino rendeva Angiolina più simile alla donna ch’egli aveva fuggita. Perché ora ciarlava, incominciando già ad abbandonarsi. Ora poteva essere finalmente sua perché – questo era detto e ridetto – era per lui ch’ella s’era data al sarto. A quella responsabilità non si sfuggiva più neppure rinunziando a lei. Ella aperse la porta e, per il corridoio oscuro, lo diresse alla propria stanza. Da un’altra s’udì la voce nasale della madre: «Angiolina! sei tu?»

«Sì« rispose Angiolina trattenendo una risata. «Mi corico subito. Addio, mamma.»

Accese una candela e si levò il mantello e il cappello. Poi gli si abbandonò o, meglio, lo prese.

Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. “Non sognerò mai più” pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: “Forse non ci ritornerò mai più.” Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.

Anthony Franciosa e Claudia Cardinale interpretano Emilio e Angiolina nel film “Senilità” di Mauro Bolognini del 1962

Emilio, all’inizio del brano, si sente guarito dall’amore, anzi il voler rivedere Angiolina vuol dire che ormai l’innamoramento è cessato e il fatto non dovrebbe arrecarle nessun dolore. Eppure la sua decisione egli la deve prendere solo perché gli altri glielo permettono (Tutti gli permettevano di fare quello ch’egli voleva ed egli in fondo non voleva niente. Proprio niente.). Allo stesso modo egli, che decide di rivedere la ragazza, non la cerca (La sola inerzia gl’impedì d’andare a cercare la fanciulla), ma solo il caso gli permette di rincontrarla. L’incostanza di Emilio si rivela sin da subito (Ne fu subito turbato): si è riempito la testa di bugie e ciò lo dimostra “riamandola”, in un solo attimo: La sua inerzia viene riempita dai suoi occhi azzurri, dai capelli biondi, ma soprattutto dal suo agire. Emilio non porta Angiolina a letto: (Poi gli si abbandonò o, meglio, lo prese.) e l’azione che da donna trasforma la ragazza in femmina, gli fa cambiare un’altra volta la concezione che Emilio ha di lei; la vede forse nella più cruda realtà e l’ideale che si era fatto cade miseramente tra le sfatte lenzuola. Ancora una volta il protagonista (vecchio nell’anima, senile, dunque) non riesce a cogliere la vita: la sente, l’analizza; ma la grandezza di Svevo è proprio in questa lotta che l’uomo contemplatore fa contro questa vita, la voglia d’essere di essere lottatore e l’incapacità di riuscirci.

Locandina del film del 1962

Locandina del film del 1962

Siamo arrivati, nell’economia del romanzo, alla malattia d’Amalia (potremo dire alla morte cercata attraverso l’etere, per dimenticare la sua inettitudine al vivere). Vicino a lei la signora Elena e Stefano Balli, che si dimostra veramente legato nel vincolo d’amicizia ad Emilio. Quest’ultimo ha un ultimo appuntamento con Angiolina e, nonostante il tragico momento, decide di andare per mettere fine alla storia, cercando di essere calmo e rassegnato:

Emilio ed Amalia

L’ADDIO DEFINITIVO

L’aria rigida della sera lo scosse, lo refrigerò fino in fondo all’anima. Lui usare delle violenze ad Angiolina! Perché era lei la causa della morte d’Amalia? Ma quella colpa non poteva esserle rimproverata. Oh, il male avveniva, non veniva commesso. Un essere intelligente non poteva essere violento perché non v’era posto a odii. Per l’antica abitudine di ripiegarsi su se stesso e analizzarsi, gli venne il sospetto che forse il suo stato d’animo era risultato dal bisogno di scusarsi e di assolversi. Ne sorrise come di cosa comicissima. Come erano stati colpevoli lui e Amalia di prendere la vita tanto sul serio!

Alla riva, dopo di aver guardato l’orologio, si fermò. Qui il tempo appariva peggiore che non in città. Al sibilare del vento si univa imponente il clamore del mare, un urlo enorme composto dall’unione di varie voci più piccole. La notte era fonda; del mare non si vedeva che qua e là biancheggiare qualche onda che il caos aveva voluto infranta prima di giungere a terra. Sui battelli, alla riva, si era sull’attenti e si vedeva qualche figura di marinaio, in alto, su quegli alberi che facevano la solita varia danza nelle quattro direzioni, lavorare nella notte e nel pericolo.

Ad Emilio parve che quel tramestìo si confacesse al suo dolore. Vi attingeva ancora maggiore calma. L’abito letterario gli fece pensare il paragone fra quello spettacolo e quello della propria vita. Anche là, nel turbine, nelle onde di cui una trasmetteva all’altra il movimento che aveva tratto lei stessa dall’inerzia, un tentativo di sollevarsi che finiva in uno spostamento orizzontale, egli vedeva l’impassibilità del destino. Non v’era colpa, per quanto ci fosse tanto danno.

Accanto a lui un grosso marinaio piantato solidamente sulle gambe coperte di stivaloni, urlò verso il mare un nome. Poco dopo gli rispose un altro grido; egli allora si gettò su una colonna vicina, ne slegò una gomena che v’era attortigliata, l’allentò e la saldò di nuovo. Lentamente, quasi impercettibilmente, uno dei maggiori bragozzi si allontanò dalla riva ed Emilio comprese ch’era stato attaccato ad una boa vicina per salvarlo dalla terra. Il grosso marinaio prese ora tutt’altra attitudine; s’era appoggiato alla colonna, aveva accesa la pipa e in quel diavoleto si godeva il suo riposo.

Emilio pensò che la sua sventura era formata dall’inerzia del proprio destino. Se, una volta sola nella sua vita, egli avesse avuto da slegare e riannodare in tempo una corda; se il destino di un bragozzo, per quanto piccolo, fosse stato affidato a lui, alla sua attenzione, alla sua energia; se gli fosse stato imposto di forzare con la propria voce i clamori del vento e del mare, egli sarebbe stato meno debole e meno infelice.

Andò all’appuntamento. Il dolore sarebbe ritornato subito dopo; per il momento egli amava ad onta di Amalia. Non c’era dolore in quell’ora in cui egli poteva fare proprio quello che la sua natura esigeva. Assaporava con voluttà quel sentimento calmo di rassegnazione e di perdono. Non pensò nessuna frase per comunicare il suo stato d’animo ad Angiolina; anzi il loro ultimo abboccamento doveva esserle assolutamente inesplicabile, ma egli avrebbe agito come se qualche essere più intelligente fosse stato presente a giudicare lui e lei.

Il tempo s’era risolto in un vento freddo e violento, ma continuo, uguale; nell’aria non c’era più alcuna lotta.

Angiolina gli venne incontro dal viale di Sant’Andrea. Vedendolo esclamò con grande stizza – una stonatura dolorosa nello stato d’animo di Emilio: «Son qui da mezz’ora. Ero in procinto di andarmene.»

Egli, dolcemente, la trasse accanto ad un fanale e le fece vedere l’oriuolo che segnava precisamente l’ora stabilita per l’appuntamento. «Allora mi sono ingannata» disse ella, non molto più dolcemente. Mentre egli andava studiando il modo con cui dirle che quello sarebbe stato l’ultimo loro incontro, ella si fermò e gli disse: «Per questa sera dovresti lasciarmi andare. Ci vedremo domani; fa freddo e poi…»

Egli fu strappato all’indagine che sempre continuava su se stesso e la guardò, la osservò; comprese subito che non era il freddo che le faceva desiderare d’andarsene. Lo colpì inoltre di trovarla vestita con maggior accuratezza del solito. Un vestito bruno che non le aveva mai visto, elegantissimo, sembrava tirato fuori per qualche grande occasione; anche il cappello gli sembrò nuovo, e osservò persino delle scarpettine poco adatte per camminare a Sant’Andrea con quel tempo. «E poi?» ripeté egli fermandosele accanto e guardandola negli occhi.

«Senti, voglio dirti tutto» disse lei assumendo un aspetto di confidenza risoluta, assolutamente fuori di posto e continuò imperterrita, senz’accorgersi che lo sguardo di Emilio si faceva sempre più torvo: «Ho ricevuto un dispaccio dal Volpini con cui m’annunzia il suo arrivo. Non so che cosa egli voglia da me; ma a quest’ora, certo, si trova già a casa mia.»

Ella mentiva, non v’era alcun dubbio. Il Volpini cui, nella mattina, egli aveva scritto quella lettera, eccolo che, prima di riceverla, arrivava, contrito, a chiedere scusa. Sconvolto, rise triste: «Come? Colui che ieri ti scrisse quella lettera, oggi capita a ritirarla in persona ed anzi ti avvisa la sua venuta telegraficamente. Grandi affari! Grandi affari! Da dover ricorrere al telegrafo! E se tu ti ingannassi e in luogo del Volpini fosse un altro?»

Ella sorrise ancora sicura di sé: «Ah, a te è stato raccontato dal Sorniani, che due sere fa mi ha visto a ora tarda sulla via, accompagnata da un signore? Avevo lasciata la casa dei Deluigi in quel momento, e avendo paura di camminar sola di notte, quella compagnia mi riuscì comoda.» Egli non l’udiva, ma l’ultima frase di quella ch’ella credeva fosse una giustificazione, la udì e, per la sua stranezza, la ritenne: «Quello era un Deo gratias qualunque.» Poi continuò: «Peccato che ho dimenticato a casa il dispaccio. Ma se non mi vuoi credere, tanto peggio. Non vengo forse sempre puntuale a tutti gli appuntamenti? Perché oggi avrei da inventare delle frottole per mancarvi?»

«È facile capirlo!» disse Emilio ridendo rabbiosamente. «Oggi tu hai un altro appuntamento. Vattene presto! C’è qualcuno che t’attende.» –

«Ebbene, se credi di me questa cosa, è meglio ch’io me ne vada!» Parlava risoluta, ma non si mosse.

Le parole fecero a lui lo stesso effetto come se fossero state accompagnate dall’atto immediato. Ella voleva lasciarlo! «Aspetta prima un istante, che ci spieghiamo!» Anche nell’ira enorme che lo pervadeva tutto, egli pensò un momento se non fosse tuttavia possibile di ritornare allo stato di calma rassegnata in cui s’era trovato poco prima. Ma non sarebbe stato giusto di atterrarla e calpestarla? L’afferrò per le braccia per impedirle di andare, s’appoggiò al fanale che aveva dietro di sé e avvicinò la propria faccia sconvolta a quella di lei rosea e tranquilla. «È l’ultima volta che ci vediamo!» urlò.

«Sta bene, sta bene» disse ella occupata soltanto a liberarsi di quella stretta che le faceva male.

«E sai perché? Perché tu sei una…» Esitò un istante, poi urlò quella parola che persino alla sua ira era sembrata eccessiva, la urlò vittorioso, vittorioso del suo stesso dubbio.

«Lasciami» gridò ella sconvolta dalla rabbia e dalla paura «lasciami o chiamo aiuto.»

«Tu sei una…» replicò egli che finalmente, vedendola irritata, poteva rinunziare a percuoterla. «Ma credi dunque che io da lungo tempo non mi sia accorto con chi abbia avuto da fare? Quando ti trovavo vestita da serva, sulle scale di casa tua – rammentò quella sera in tutti i particolari – con quello scialle grezzamente colorito sulla testa, le braccia calde di alcova, pensai subito la parola che ora t’ho detta. Non volli dirtela e giuocherellai con te come facevano tutti gli altri, Leardi, Giustini, Sorniani e… e… il Balli.

«Il Balli!» rise ella urlando per farsi udire attraverso al rumore del vento e della voce d’Emilio. «Il Balli si vanta; non è vero niente.»

«Perché lui non volle, quello sciocco, per riguardo a me come se a me potesse importare che t’abbia posseduta un uomo di meno, te…» e per la terza volta le disse quella parola. Ella raddoppiò gli sforzi per svincolarsi, ma lo sforzo di trattenerla era ora per Emilio lo sfogo migliore; le cacciava con voluttà le dita nelle braccia morbide. Egli sapeva che il momento in cui l’avrebbe lasciata libera, ella se ne sarebbe andata e tutto sarebbe stato finito, tutto e in modo tanto differente da quello ch’egli aveva sognato.

«Ed io ti ho voluto bene» disse, forse tentando di mitigarsi, ma aggiunse subito: «Sempre però sapevo quello che tu sei. Sai quello che sei?» Oh, aveva trovata infine una soddisfazione bisognava obbligarla a confessare quello ch’ella era: «Di’ su. Che cosa sei?»

Ella ora, apparentemente estenuata, aveva paura; la faccia sbiancata, lo fissava con uno sguardo che chiedeva compassione. Si lasciava scuotere senza resistenza e a lui parve ch’ella stesse per cadere. Allentò la stretta e la sostenne. Tutt’ad un tratto ella si svincolò e si mise a correre disperatamente. Ella dunque aveva mentito ancora! Egli non avrebbe saputo raggiungerla; si chino, cercò un sasso, e non trovandone raccolse delle pietruzze che le scagliò dietro. Il vento le portò e qualcuna dovette colpirla perché ella gettò un grido di spavento; altre furono arrestate dai rami secchi degli alberi e produssero un rumore sproporzionatissimo all’ira che le aveva lanciate.

Che fare ora? L’ultima soddisfazione cui aveva anelato, gli era stata negata. Ad onta di tanta sua rassegnazione tutto intorno a lui rimaneva rude, senza dolcezza; egli stesso era brutale! Le arterie gli battevano dalla sovraeccitazione; in quel freddo egli ardeva d’ira, di febbre, immobile sulle gambe paralitiche e già era rinato in lui l’osservatore calmo che lo rimproverava.

«Non la rivedrò mai più» disse come per rispondere ad un rimprovero. «Mai! Mai!» E quando poté camminare, questa parola gli risuonò nel rumore dei propri passi e nel sibilo del vento sul paesaggio sconsolato. Sorrise da solo ripassando per i luoghi per cui era venuto e ricordando le idee che lo avevano accompagnato a quell’appuntamento. Come rimaneva sorprendente la realtà!

Non andò subito a casa. Gli sarebbe stato impossibile d’atteggiarsi ad infermiere in quello stato d’animo. Il sogno lo possedeva intero, tanto che non avrebbe saputo dire per quali vie fosse poi rincasato. Oh! Se l’abboccamento con Angiolina fosse stato quale egli l’aveva voluto, avrebbe potuto andare diritto al letto d’Amalia senz’alterare neppure l’espressione della propria faccia.

Scoperse una nuova analogia fra la sua relazione con Angiolina e quella con Amalia. Da entrambe egli si distaccava senza poter dire l’ultima parola che avrebbe addolcito almeno il ricordo delle due donne. Amalia non poteva udirla; ad Angiolina egli non aveva saputo dirla.

Altra locandina del film del 1962

Altra locandina del film del 1962

Il passo inizia mettendo in risalto il senso di colpa: se la relazione con Angiolina non può essere confrontata con la malattia d’Amalia, lo stesso si può dire riguardo la fine del loro rapporto: il male non si decide, avviene. Egli non vuole assumersi nessuna responsabilità, ma tale decisione è determinata dal volersi a sua volta scusare della situazione in cui ha lasciato Amalia. Insomma in lui prevale un senso di rimozione, attraverso cui non basta autoassolversi mentendo sulle reali condizioni. Infatti anche l’autoinganno di dire a se stesso che egli non ha colpa, perché malato, secondo la definizione di Schopenhauer, non può essere valida, in quanto non vi è un rapporto di causa ed effetto tra i due elementi. La descrizione del marinaio è sintomatica: Emilio pensa che se avesse meno pensato alla vita, forse questa stessa gli si sarebbe presentata in forma meno “castrante”: non è così; la vita non si decide come ci appare nell’immagine dell’onda, che si rompe prima di frangersi, è un meccanismo duro, determinato, dalla quale il suo destino non può essere modificato. Anche l’incontro con Angiolina prende una piega inaspettata: lo voleva calmo, rilassante, ma pulsioni interiori lo trasformano in uomo rabbioso; ma questa rabbia, ad osservarla con occhi distaccati, è data dalla non conoscenza della vita e quindi di Angiolina; l’eros seppur vissuto da Emilio è stato idealizzato, tanto che, vissuto realmente lo disgusta. Ci dice Baldi (critico letterario) che alla fine il suo comportamento è da adolescente, con il lancio di pietre verso colei che lo ha deluso. Ma Angiolina è stata la giovinezza, la sua perdita la senilità. L’aveva voluta in bellezza come le era apparsa, ma con l’indole di Amalia, e così gli piace immaginarla:

Umberto Veruda: Svevo con la sorella Ortensia

Umberto Veruda: Svevo con la sorella Ortensia

LA METAMORFOSI DI ANGIOLINA

Lungamente la sua avventura lo lasciò squilibrato, malcontento. Erano passati per la sua vita l’amore e il dolore e, privato di questi elementi, si trovava ora col sentimento di colui cui è stata amputata una parte importante del corpo. Il vuoto però finì coll’essere colmato. Rinacque in lui l’affetto alla tranquillità, alla sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni altro desiderio. Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, il più luminoso. Ne visse come un vecchio del ricordo della gioventù. Nella sua mente di letterato ozioso, Angiolina subì una metamorfosi strana. Conservò inalterata la sua bellezza, ma acquistò anche tutte le qualità d’Amalia che morì in lei una seconda volta. Divenne triste, sconsolantemente inerte, ed ebbe l’occhio limpido ed intellettuale. Egli la vide dinanzi a sé come su un altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l’amò sempre, se amore è ammirazione e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile ch’egli in quel periodo avesse pensato od osservato. Quella figura divenne persino un simbolo. Ella guardava sempre dalla stessa parte, l’orizzonte, l’avvenire da cui partivano i bagliori rossi che si riverberavano sulla sua faccia rosea, gialla e bianca. Ella aspettava! L’immagine concretava il sogno ch’egli una volta aveva fatto accanto ad Angiolina e che la figlia del popolo non aveva compreso. Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridivenire donna amante, sempre però donna triste e pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato spiegato il segreto dell’universo e della propria esistenza; piange come se nel vasto mondo non avesse più trovato neppure un Deo gratias qualunque.

E’ passato un anno. Angiolina è scappata con un cassiere infedele di una banca. E’ finita. Ora che non c’è più, la può pensare, immaginare. L’assenza è più semplice da sopportare, così come il ricordo più dolce da pensare. E’ stata infedele, leggera, ignorante, bella certo, ma vuota. Ed è proprio il vuoto, l’immagine esteriore che permane, che immagina riempito dei buoni sentimenti della purezza d’Amalia a farne una sola immagine, cogli occhi rivolti verso “il sol dell’avvenire”, come aveva tentato d’insegnarle, senza alcun risultato. Ma ciò porta Emilio ad autoingannarsi ancora: la mistificazione che fa di Angiolina, vedendola come simbolo del socialismo, non è che l’affermazione di chi non sa vivere o non accetta vivere e di fronte al dolore di questa incapacità continua a mentirsi e a autosuggestionarsi per eliminare i particolari sgradevoli di una realtà e sostituirvi una visione confortante ma falsa.

Svevo

Il capolavoro di Italo Svevo è La coscienza di Zeno, che lo proietta fra i grandi del romanzo europeo.

Zeno Cosini ha deciso di smettere il fumo e tenta, come estrema risorsa, la psicoanalisi. Seguendo il consiglio del medico fissa perciò sulla carta gli episodi della sua vita che gli paiono salienti: il fumo, la penosa fine del padre, che male intendendo un gesto del figlio alza la mano contro di lui proprio un attimo prima di morire; la gelosia per l’amico Guido; il matrimonio con una delle sorelle Malfenti, quella che meno gli piaceva; il suicidio di Guido; la relazione con una povera figliola, di cui, però, si stanca presto. Alla radice di tutti questi avvenimenti c’è una personalità abulica, incapace di vera partecipazione attiva, che diventa simbolo dell’elusiva, inguaribile malattia dell’uomo moderno; mentre nelle ultime righe del romanzo è contenuta la profezia di “una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni” attraverso la quale l’umanità, forse, guarirà dai germi di cui si nutre e troverà la salute in un mondo asettico.

Viene iniziato nel 1919 e pubblicato nel 1923 ed anche questo, come gli altri due, passa assolutamente inosservato. Vogliamo qui ricordare che James Joyce, rimasto a Trieste dal 1904 al 1914, fece lezioni d’inglese a Italo Svevo e ne nacque un’amicizia. Proprio tale amicizia portò Svevo a mandare copia del romanzo allo scrittore irlandese che, impressionato dalla forza della narrazione, lo fece leggere ai parigini, studiosi di italianistica, Valéry Larbaud e Benjamin Crémieux, che definendo il testo di Svevo “libro ammirevole” lo tradussero e lanciarono in Europa. Intanto in Italia anche Eugenio Montale si accorse della capacità dirompente del testo e nel 1926, all’interno della rivista L’Esame scrisse Omaggio a Italo Svevo, iniziando così la sua fortuna critica anche nel nostro paese.

Svevo e Joyce

L’opera è strutturata da sei capitoli, definiti nella trama del libro, preceduti da altri due Prefazione e Preambolo, e seguiti da quello intitolato Psicoanalisi. Già dal titolo l’opera presenza problemi di non facile definizione. Cosa vuol dire, infatti coscienza? Problema posto soprattutto dai traduttori:

- coscienza morale;

- attività psicologica;

- presa di coscienza;

- inconscio;

il problema è che Svevo utilizza tale termine in tutti i significati sopra esposti, non fornendo una spiegazione, pertanto un solo modo di intendere l’opera, ma di lasciare il lettore di fronte all’ambiguità dell’intero testo, ambiguità che prosegue proprio all’inizio dell’opera stessa:

Svevo

PREFAZIONE

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!…

DOTTOR S.

L’incipit non viene lasciato ad un narratore interno (vedremo che questa è la tecnica con cui verrà scritto il romanzo), ma ad un ipotetico dottor S(igmund) il quale ci pone di fronte a tre problemi:

- ciò che leggeremo è il frutto di una terapia psicoanalitica imposta dal medico al paziente al fine di rievocare i fatti salienti della sua vita per fini terapeutici;

- essendo la scrittura di tipo mnemonico razionale, a volte inconscia, e dettata inoltre dall’odio del paziente per il medico, non sapremo mai quanto egli razionalmente voglia dire o nascondere o inventare al terapeuta e quali suoi ricordi, rivelatasi inconsciamente, siano stati invece “censurati”: in una parola, ciò che dice Zeno è fortemente inattendibile;

- se inattendibile è Svevo, altrettanto lo è il medico: un terapeuta non si vendica contro il paziente (tutt’al più lo licenzia) e meno che mai, per deontologia professionale, pubblica il suo diario.

Dopo aver ricordato la difficoltà del ricordo ab ovo, come ci dice nel preambolo, non senza ironia, comincia dal problema per cui ha iniziato la terapia:

Immagine ispirata al fumo di Zeno

IL FUMO

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia propensione al fumo: «Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero.»

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo.

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto.

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse.

Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.

(…)

Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito: Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito.

Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: «A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre».

Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: Un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto.

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: «Non fumare, veh!»

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: «Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!»

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia sigaretta.

Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima.

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo.

Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette… che non sono le ultime.

Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato: “Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”.

Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo.

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge.

Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco?

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista vecchio, descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita?

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri.

Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po’ più lontano.

Un’altra immagine ispirata al fumo di Zeno

Il racconto inizia con un ricordo preciso: la forma del pacchetto (scatoline di cartone) con le aquile bicipiti, chiaramente sigarette austroungariche. Da qui, quasi con un processo analogico, rievoca i primi furti, il senso di nausea che la sigaretta gli procura, le proibizione del medico di fumare e il suo non rispetto.

Nella seconda parte del brano, il sancire in modo perentorio che quella fumata era “l’ultima sigaretta”, il prendere consapevolezza che il sapore dell’ultima, proprio perché ultima, era il più buono e quindi continuare a fumare, in un circolo vizioso che, fino alla scrittura del diario, non ha ancora fine, denota l’inazione come elemento costitutivo della mente di Zeno (anche adesso, anche se lo smettere dal vizio del fumo non sia affatto una necessità, rinuncia a “decidere”).

L’avere iniziato dal fumo vuol dire che è qui che Zeno vede l’inizio della sua nevrosi, di cui il fumo ne è un sintomo. Ma è proprio nel proposito e nel disattendere ad esso che si misura la vera nevrosi di Zeno: consapevole che il fumo fa male, non è disposto però a rinunciarvi, anzi esso sembra alfine l’elemento che lo mette contro il volere del padre e del medico (l’autorità costituita) e il promettere e la successiva smentita alla promessa stessa sembra rinviare ad una ciclicità temporale in cui ciò che accade continua a ripetersi.

Sembra che in questo brano il nostro ironizzi sia sul tempo, come detto prima, ma anche sulla psicoanalisi: il rubare nel panciotto paterno o rubare i sigari lasciati a metà rimandano a un rapporto conflittuale (o edipico dirà il dottor. S) col padre, svelato anche dal rifiuto all’obbedienza quando è malato; indizi troppo palesi, a livello psicoanalitico, che sembrano scritti apposta per far piacere al medico.