Incisione con ritratto idealizzato di Petronio

Notizie biografiche

Di questo autore della letteratura latina non si sa quasi nulla. Testimonianze sulla vita di un certo Petronio, vissuto in età neroniana, ne abbiamo in Tacito, Plinio il Vecchio e Plutarco. Ma è soprattutto il primo a darci un ritratto che la maggior parte dei critici ritiene attendibile, infatti ci parla di un certo Petronio che “passava il giorno a dormire e di notte si dedicava ai propri impegni ed ai piaceri; e se altri erano stati elevati alla fama grazie alla propria laboriosità, costui vi era giunto grazie all’indolenza e non era considerato né un crapulone né un dissipatore”; quindi lo definisce un “raffinato gaudente”. Ci informa inoltre che, nonostante queste sue caratteristiche fu un bravo proconsole in Bitinia e, invece proprio per il suo essere un dandy ante litteram, fu accolto nella corte di Nerone. La sua disgrazia fu l’invidia di Tigellino che lo mise in cattiva luce tanto che l’imperatore lo imprigionò. Quindi ancora Tacito ci ricorda come fu costretto alla morte: “Tuttavia non si precipitò a suicidarsi, ma, dopo essersi tagliato le vene, come decise, fasciatele le apriva di nuovo e parlava con gli amici non di argomenti seri o tali da cercarvi gloria di stoico. E li ascoltava mentre parlavano non dell’immortalità e delle decisioni dei saggi, ma di poesie non impegnate e versi divertenti. Ad alcuni servi consegnò delle somme di denaro, altri li fece frustare. Andò a pranzo, si abbandonò al sonno, perché quella morte – che pure era obbligata – risultasse simile ad una accidentale. Nemmeno nelle postille testamentarie – cosa abituale per la maggior parte di coloro che cadono in disgrazia – volle adulare Nerone, Tigellino o qualche altro potente, anzi descrisse, nascondendole sotto i nomi di amasi e prostitute, le malefatte dell’imperatore, le violenze da lui inventate e, dopo aver apposto il suo sigillo, consegnò le sue carte a Nerone. Poi spezzò l’anello, perché non servisse in futuro a creare pericoli”.

Guardia pretoriana a cui appartenne Tigellino

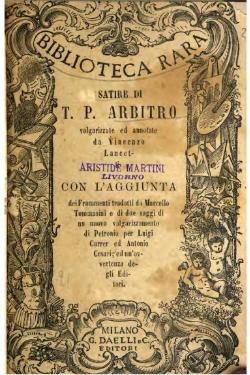

Che questo Petronio possa corrispondere all’autore dell’opera giunta a noi mutila, sembra attendibile; tale attendibilità nasce soprattutto dal fatto che i pochi codici a noi pervenuti recano come autore un Petronius Arbiter (elegantiae arbiter, lo definisce Tacito); ma anche lo stile della sua vita, nonché la modalità della sua morte appaiono così in linea con la sua opera che, in mancanza di ogni altra fonte più attendibile, non sembra inopportuno identificare il “personaggio” tacitiano con l’autore del Satyricon.

Edizione del Satyricon del 1863

Datazione dell’opera

Che d’altra parte l’opera vada inserita nell’età neroniana, e quindi in linea con quanto afferma lo storico, ce lo dicono:

- I riferimenti precisi a nomi di personaggi, come gladiatori, liberti ed altri, vissuti nel tempo di Nerone;

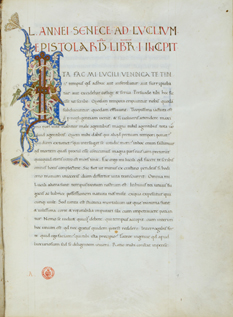

- I riferimenti precisi ad opere coeve il Satyricon, come l’Apokolokintosis di Seneca ed il Bellum civile di Lucano;

- Le discussioni letterarie (Agamennone contro la decadenza dell’oratoria, Eumolpo contro la decadenza dell’eloquenza) che erano topoi di quell’età;

- L’ambientazione sembra riflettere quella di una città tipica del I° sec. d.C.

A questa datazione si contrappongono coloro che la ritengono più tarda perché:

- Alcuni termini “bassi” presenti nell’opera appaiono in testi databili II° o addirittura III° secolo d.C.

- Tacito, parlando del suo “personaggio” Petronio, non fa alcun riferimento all’opera da lui scritta.

D’altra parte si può rispondere a costoro che in Tacito vi è la stessa descrizione della morte di Seneca, ma anche di quest’autore non cita alcuna opera; i termini “bassi”, usati nel Satyricon corrispondono ad una vera e propria scelta stilistica dell’autore, che vuole rappresentare non il sermo cotidanius, usato da Orazio (cioè quel sermo usato dalle persone colte nella quotidianità), ma il sermo plebeius, parlato appunto dagli ignoranti e/o arricchiti.

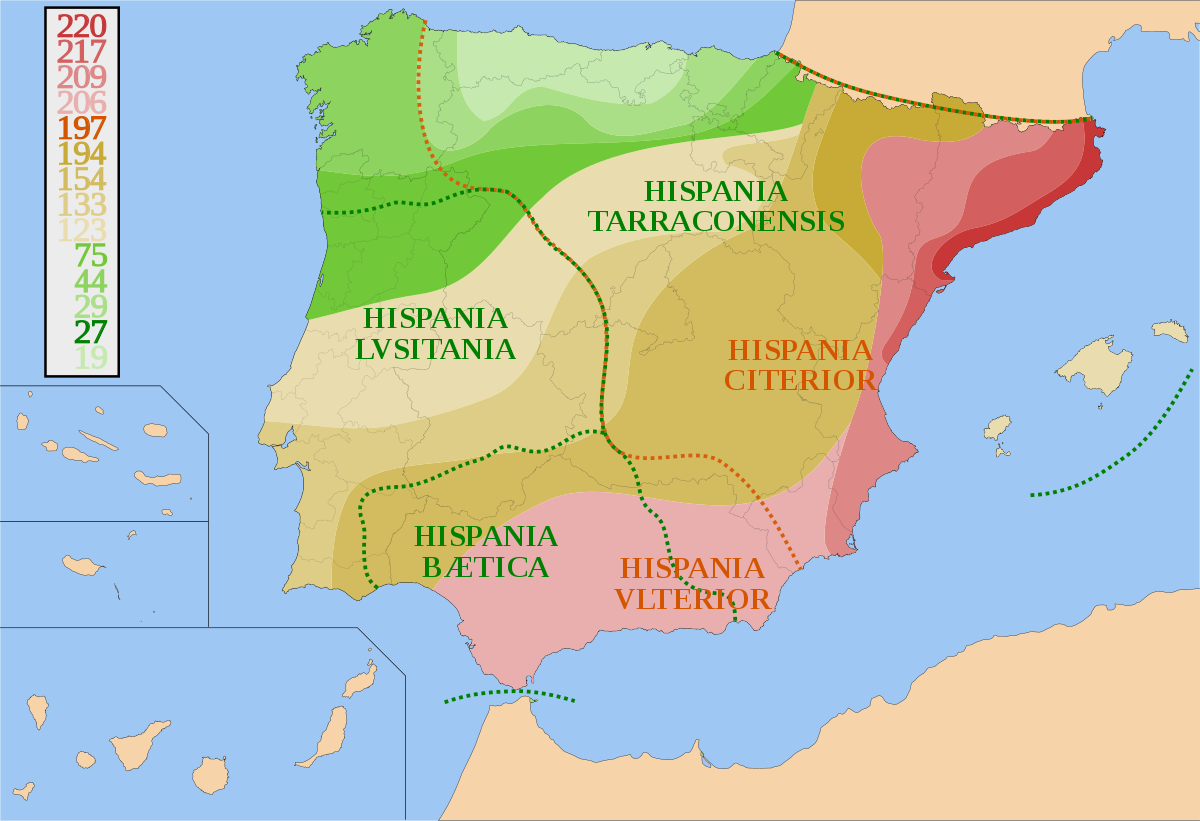

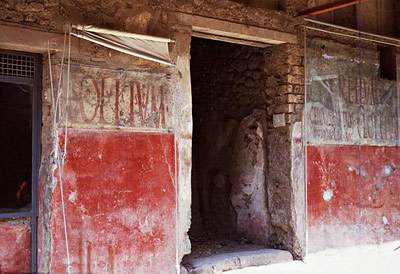

Pompei: una graeca urbs

Satyricon

Possiamo dividere il Satyricon in cinque blocchi narrativi:

- Le avventure di Encolpio, Ascilto e Gitone in una Graeca urbs (molto probabilmente Cuma o Pozzuoli);

- La cena di Trimalcione;

- Ritorno nella Graeca urbs dove Encolpio conosce Eumolpo ed Ascilto sparisce di scena;

- Sulla nave di Lica e Trifena;

- L’arrivo a Crotone.

Dai dati interni possiamo immaginare, o supporre, quali fossero gli antefatti: per meglio dire, forse, l’antecedente perduto aveva come argomento:

Encolpio, narratore della vicenda, studente squattrinato, durante la sua permanenza a Marsiglia, subisce la persecuzione del dio Priapo (dio della fecondità e del sesso), perché ha profanato i suoi templi e rivelato un culto misterico. Fuggito giunge in Italia e, dopo aver rapinato un tempio, viene condannato ad bestias (all’arena gladiatoria). Si salva per un terremoto o per il crollo dell’anfiteatro; quindi conosce Gitone, bellissimo fanciullo, ne fa il suo amasio, e scappano insieme verso sud. Vivono probabilmente un’avventura erotica con Trifena, cortigiana insaziabile, e Lica, mercante di schiavi. Di nuovo soli, fanno la conoscenza di Ascilto, un avventuriero che si rivela da subito un rivale in amore perché insidia il compiacente Gitone. I tre, insieme, arrecano disturbo alle cerimonie del dio Priapo, compiute dalla sacerdotessa Quartilla.

Inizia invece qui la narrazione pervenutaci, corrispondente, secondo la critica al XIV, XV e XVI capitolo:

Primo blocco:

Encolpio, Ascilto e Gitone si trovano in una città. Il primo frequenta Agamennone, un retore, con il quale ha una disputa sulla decadenza dell’oratoria.

L’eloquenza a Roma

LA CORRUZIONE DELL’ELOQUENZA

(1, 1-9)

Num alio genere Furiarum declamatores inquietantur, qui clamant: “Haec vulnera pro libertate publica excepi; hunc oculum pro vobis impendi: date mihi ducem, qui me ducat ad liberos meos, nam succisi poplites membra non sustinent”? Haec ipsa tolerabilia essent, si ad eloquentiam ituris viam facerent. Nunc et rerum tumore et sententiarum vanissimo strepitu hoc tantum proficiunt ut, cum in forum venerint, putent se in alium orbem terrarum delatos. Et ideo ego adulescentulos existimo in scholis stultissimos fieri, quia nihil ex his, quae in usu habemus, aut audiunt aut vident, sed piratas cum catenis in litore stantes, sed tyrannos edicta scribentes quibus imperent filiis ut patrum suorum capita praecidant, sed responsa in pestilentiam data, ut virgines tres aut plures immolentur, sed mellitos verborum globulos, et omnia dicta factaque quasi papavere et sesamo sparsa. Qui inter haec nutriuntur, non magis sapere possunt quam bene olere qui in culina habitant. Pace vestra liceat dixisse, primi omnium eloquentiam perdidistis. Levibus enim atque inanibus sonis ludibria quaedam excitando, effecistis ut corpus orationis enervaretur et caderet. Nondum iuvenes declamationibus continebantur, cum Sophocles aut Euripides invenerunt verba quibus deberent loqui. Nondum umbraticus doctor ingenia deleverat, cum Pindarus novemque lyrici Homericis versibus canere timuerunt. Et ne poetas quidem ad testimonium citem, certe neque Platona neque Demosthenen ad hoc genus exercitationis accessisse video. Grandis et, ut ita dicam, pudica oratio non est maculosa nec turgida, sed naturali pulchritudine exsurgit. Nuper ventosa istaec et enormis loquacitas Athenas ex Asia commigravit animosque iuvenum ad magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere adflavit, semelque corrupta regula eloquentia stetit et obmutuit. Ad summam, quis postea Thucydidis, quis Hyperidis ad famam processit? Ac ne carmen quidem sani coloris enituit, sed omnia quasi eodem cibo pasta non potuerunt usque ad senectutem canescere. Pictura quoque non alium exitum fecit, postquam Aegyptiorum audacia tam magnae artis compendiariam invenit.

E’ forse un altro tipo di Furie quello che tormenta i declamatori, quiando gridano i loro proclami: «Queste ferite le ho assunte per la libertà dello Stato, quest’occhio per voi lo sacrificato; datemi una guida che mi conduca dai figli miei, perché i popliti, recisi, non reggono le membra?» Questi bei discorsi sarebbero in sé tollerabili, se almeno riuscissero a spianare agli allievi la via che porta all’eloquenza. Ora come ora, invece, tanto con l’enfasi dei temi che col baccano fraseologico assolutamente privo di significato, l’unico progresso che i ragazzi fanno è ch, al loro ingresso in tribunale, si credono trasferiti di peso su un altro pianeta. E perciò io penso che questi poveri ragazzi nelle scuole diventino altrettanti scemi patentati, perchè non si fa loro ascoltare o vedere niente che abbia rapporto con la realtà che ci è familiare: ma solo pirati in agguato sulla spiaggia con le catene in mano, solo tiranni nell’atto di vergare editti coi quali intimano ai figli di moxxare il capo del proprio padre, solo oracoli, emessi per far cessare una pestilenza, che prescrivono il sacrificio di tre vergini o anche più, solo parole come confetti dolciastri di miele e tutto, espressioni e contenuti, quasi asperso da una polvere di papavero e di sesamo. Chi vien pasciuto a forza di roba simile, non può avere buon gusto; non più di quanto può esalare un profumo gradevole chi sta in casa in cucina. Sia detto con vostra buona pace, siete stati voi la rovina prima dell’eloquenza. Volendo infatti dar corpo a qualche vostro capriccio fasntastico, con involucri verbali fatti d’aria e privi di contenuto, avete fatto del discorso una carcassa sfiancata e floscia. I giovani non erano ancora irretiti dalle declamazioni, quando un Sofocle o un Euripide fondarono il modello di lingua con cui esprimersi, il maestro delle ombre non aveva ancora fatto strage di talenti, quando Pindaro e i nove lirici si peritarono a cantare in versi omerici. E, per non limitarmi alla testimonianza dei poeti, mi consta che di certo né Platone né Demostene si siano accostati a questo tipo di esercitazioni. La grande e, vorrei dire, virginale oratoria non ha chiazze di trucco né ampollosità posticce, ma si erge in alto mostrando un volto naturalmente bello. Non è molto che codesta garrulità albagiosa e senza misura si è traferita dall’Asia per prendere stanza ad Atene e, come con la forza di una cometa malefica, ha alitato sugli animi dei giovani che con slancio si preparavano a grandi traguardi: una volta corrotisi i principi, l’eloquenza romase inerte e senza voce. Insomma, dopo questa migrazione, chi è riuscito ad uguagliare la fama di un Tucidide, di un Iperide? e neppure nella poesia risplendette il colore della buona salute, ma tutte le produzioni poetiche, come sottoposte ad un medesimo regime alimentare, non arrivarono a metter su i capelli bianchi della vecchiaia. Anche la pittura non ebbe destino diverso, dopo che l’impudenza degli egittizzanti escogitò una scorciatoia stilistica per un’arte tanto grande.

(trad. A. Aragosti)

Ci troviamo nella scuola di retorica del maestro Agamennone. Encolpio discetta sulle cause della decadenza della poesia e della retorica, individuandole nella pratica scolastica di “declamare” cose fuori dalla realtà, formando così “scemi patentati”. Petronio gioca con il suo personaggio: infatti applica il doppio registro sia sull’oggetto della critica (in questo caso l’eloquenza) sia sul personaggio che la pronuncia (Encolpio). Quest’ultimo infatti, deprecando l’uso scolastico, lo fa mettendo in luce la stessa sua “preparazione” scolastica: stile ampolloso e ridondante, stilemi forti, con i quali egli stesso critica chi fa “oratoria” utizzando tali mezzi. Ma come se non bastasse egli criticando lo stile, critica a sua volta i contenuti: ma, nel proseguo della lettura del romanzo, egli cadrà in situazioni altrettanto paradossali. E’ quindi duplice, e assai scaltra, l’ironia petroniana, verso un personaggio che si lamenta della scarsa moralità degli oratori e della scuola, quando lui stesso, in quanto a moralità, lascia molto a desiderare.

Una locanda romana conservatoci a Pompei

Il primo blocco prosegue poi con la separazione tra Encolpio ed Ascilto, perché rivali in amore. Ritrovatisi, dopo varie dispute, il cui oggetto è sempre Gitone, si recano ad un mercato per vendere un mantello rubato, recuperano una tunica piena di monete d’oro, che avevano precedentemente perduto. Tornano felici alla locanda, dove incontrano la sacerdotessa Quartilla che li costringe ad una kermesse sessuale per tre lunghi giorni.

Prostitute nell’antica Roma

Secondo blocco:

Sfuggiti dalla sacerdotessa, i tre si recano ad una cena, nella casa del liberto Trimalcione. Quest’ultimo fa il suo ingresso in portantina. All’episodio fa da sottofondo un continuo vocio, canti, suoni, chiacchiericcio di servi e di commensali, fra i quali i nostri tre eroi. Quindi Trimalcione attira su di sé l’attenzione: filosofeggia, recita versi, storie raccapriccianti; racconta il suo passato di schiavo e le enormi ricchezze accumulate; quindi fa le prove generali del suo funerale, e schianta vinto dal vino. Accorrono i pompieri perché per il trambusto hanno pensato ad un incendio. I tre riescono ad allontanarsi.

Affresco di un uomo grasso tratta da Pompei

PRESENTAZIONE DI TRIMALCIONE

(32, 1-4)

In his eramus lautitiis, cum ipse Trimalchio ad symphoniam allatus est positusque inter cervicalia munitissima expressit imprudentibus risum. Pallio enim coccineo adrasum excluserat caput circaque oneratas veste cervices laticlaviam immiserat mappam fimbriis hinc atque illinc pendentibus. Habebat etiam in minimo digito sinistrae manus anulum grandem subauratum, extremo vero articulo digiti sequentis minorem, ut mihi videbatur, totum aureum, sed plane ferreis veluti stellis ferruminatum. Et ne has tantum ostenderet divitias, dextrum nudavit lacertum armilla aurea cultum et eboreo circulo lamina splendente conexo.

Eravamo tra queste leccornie, quand’ecco lui, Trimalcione, portato a suon di musica. Come fu deposto tra cuscini tipo mignon, fece sbruffare e ridere chi non se l’aspettava. Infatti da un manto scarlatto faceva sporgere la testa rapata, e intorno al collo infagottato dall’abito si era avvolto un tovagliolo listato di porpora, a frange, penzoloni qua e là. al dito mignolo della mani sinistra aveva un anellone dorato, nell’ultima falange del dito seguente, invece un anello più piccolo, d’oro massiccio mi pareva, con stelle di ferro saldate sopra. E per non sgargiare solo di queste ricchezze, denudò il bicipide destro adorno di un bracciale d’oro e di un cerchio d’avorio chiuso intorno da una lamina lucente.

Non diversa dal marito è la presentazione della moglie, Fortunata:

![]()

Norman Lindsay: Ritratto di Fortunata

PRESENTAZIONE DI FORTUNATA

(37)

Non potui amplius quicquam gustare, sed conversus ad eum, ut quam plurima exciperem, longe accersere fabulas coepi sciscitarique, quae esset mulier illa quae huc atque illuc discurreret. “Uxor, inquit, Trimalchionis, Fortunata appellatur, quae nummos modio metitur. Et modo, modo quid fuit? Ignoscet mihi genius tuus, noluisses de manu illius panem accipere. Nunc, nec quid nec quare, in caelum abiit et Trimalchionis topanta est. Ad summam, mero meridie si dixerit illi tenebras esse, credet. Ipse nescit quid habeat, adeo saplutus est; sed haec lupatria providet omnia, et ubi non putes. Est sicca, sobria, bonorum consiliorum: tantum auri vides. Est tamen malae linguae, pica pulvinaris. Quem amat, amat; quem non amat, non amat. Ipse Trimalchio fundos habet, quantum milvi volant, nummorum nummos. Argentum in ostiarii illius cella plus iacet, quam quisquam in fortunis habet. Familia vero – babae babae! – non mehercules puto decumam partem esse quae dominum suum noverit. Ad summam, quemvis ex istis babaecalis in rutae folium coniciet.

Non riuscii più a gustarmi niente, ma rivolto verso di lui, per raccogliere più notizie che potevo, incominciai a prendere il discorso alla lontana e a chiedere chi fosse la donna che correva qua e la. E’ la moglie di Trimalcione – rispose – si chiama Fortunata, una che il denaro lo misura con lo staio. Eppure prima, prima cos’è stata? Che il tuo genio mi perdoni, dalla sua mano non avresti voluto ricevere neanche un tozzo di pane. Ora, ne perché ne percome, è salita alle stelle ed è il tuttofare di Trimalcione. Insomma, se, in pieno mezzogiorno, lei dicesse a lui che ci sono le tenebre, le crederebbe. Lui non sa neanche quanto ha, tanto è straricco; ma questa puttana vede tutto prima, anche dove non crederesti. E’ assennata, economa, di buon senso; tutto oro quel che vedi. Però è una malalingua, una gazza da letto. Chi ama, ama; chi non ama, non ama. Lui, Trimalcione, ha poderi quanto ci volano i nibbi, e soldi a palate. Nello stanzino del suo portinaio c’è più argenteria di quanta nessun altro ne abbia nel suo patrimonio. La servitù poi – accidentaccio! – io credo, per Ercole, che non c’è la decima parte che abbia visto il padrone. Insomma, uno qualsiasi di questi parassiti lui potrebbe cacciarlo in una foglia di ruta.

Appena giunti nella casa di Trimalcione Encolpio ride sulla cafoneria del protagonista; infatti, prima che egli giunga a tavola, lo vede giocare a palla con eunuchi dall’aspetto, per Encolpio, estremamente gradevole, poi farsi portare da uno di loro un orinale si cui, coram populo caga, e s’asciuga le mani sulla barba di uno di questi due. Quindi entra in casa e l’aspetto dell’antipasto è “grandiosamente” pacchiano, ma già la certezza di Encolpio comincia a vacillare, in quanto tale “cafonaggine” è frutto di una spaventosa ricchezza; per poi infine rimanere “prigioniero” di tale “meccanismo scenografico”. Is vult, si potrebbe dire, ma è ben guardare chi è la “regista”? Certamente Fortunata, la moglie che gli fa credere qualunque cosa lui voglia. E’ pieno ed è vuoto; pieno di forma, vuoto nell’anima, ma sembra proprio accorgersene, quando gli appare l’ombra della propria morte:

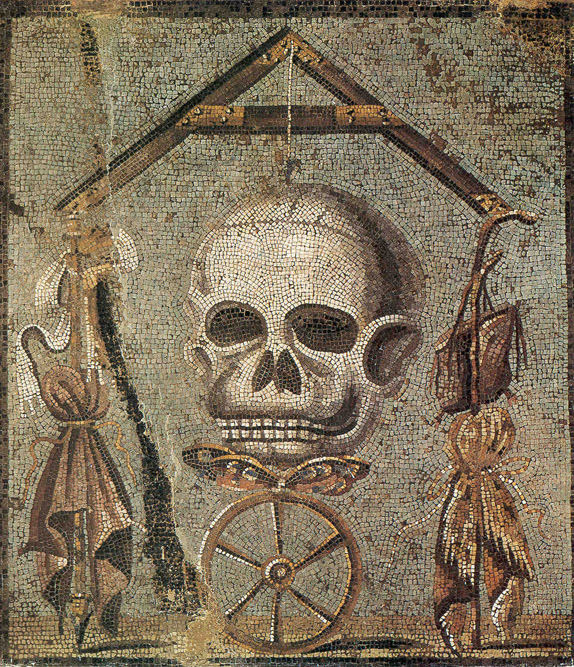

TRIMALCIONE E LA RIFLESSIONE SULLA MORTE

34, 6-10

Statim allatae sunt amphorae vitreae diligenter gypsatae, quarum in cervicibus pittacia erant affixa cum hoc titulo: FALERNUM OPIMIANUM ANNORUM CENTUM. Dum titulos perlegimus, complosit Trimalchio manus, et: «Eheu – inquit – ergo diutius vivit vinum quam homuncio! Quare tangomenas faciamus. Vita vinum est. Verum Opimianum praesto. Heri non tam bonum posui, et multo honestiores cenabant». Potantibus ergo nobis et accuratissime lautitias mirantibus larvam argenteam attulit servus sic aptatam, ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem flecterentur. Hanc cum super mensam semel iterumque abiecisset, et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adiecit:

“Eheu nos miseros! Quam totus homuncio nil est! Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. Ergo vivamus, dum licet esse bene”.

Subito dopo vennero portate anfore di vetro diligentemente sigillate, sul collo delle quali erano affisse etichette con questa iscrizione: FALERNO OPIMIANO DI CENT’ANNI. Mentre leggiamo attentamente le iscrizioni, Trimalcione batté le mani e disse: «Ahimé, vive più a lungo il vino di un omicciatolo! Perciò facciamo le spugne. Il vino è vita. Qui è l’autentico Opimiano. Ieri non (lo) ho offerto così buono, e cenavano (ospiti) molto più ragguardevoli». Mentre bevevamo e guardavamo attentamente il lusso un servo portò uno scheletro d’argento così costruito, che le sue giunture e le sue vertebre allentate si flettevano in ogni parte. Avendolo gettato sopra il tavolo una ed un’altra volta e esprimendo altrettante figure grazie ai legamenti liberi, Trimalcione aggiunse:

“Ahimé, poveri noi, quanto niente è l’omicciatolo tutto!

Così saremo tutti, dopo che l’Orco ci prenderà.

Dunque viviamo, mentre si può star bene”.

Infatti l’idea di morte non manca nel lungo episodio della cena di Trimalcione, come un lugubre presagio che marca un’epoca sì ostentata, ma nel contempo vuota di valori, morta in sé. Il protagonista, infatti, ama giocare con essa, quasi ad esorcizzarla, facendo sì che venisse presentato, addirittura durante il pasto, il suo funerale (o meglio, le grandi prove dello svolgersi di esso). In questo passo, quello che invece notiamo è una riflessione che, per come viene illustrata, non stona col personaggio, ma reca in sé echi più profondi, ed è il discorso della fragilità e un epicureo come Trimalcione sembra concluderlo con una specie (parodia?) di carpe diem oraziano.

Terzo blocco:

Encolpio e Ascilto si affrontano a causa di Gitone. Richiesto a quest’ultimo chi dei due volesse come amante, il ragazzo indica Ascilto, lasciando Encolpio affranto di dolore.

Affresco di amore omoerotico nella cultura classica

MELODRAMMA D’AMORE

(80, 1-7)

Iocari putabam discedentem. At ille gladium parricidali manu strinxit et: «Non frueris», inquit, «hac praeda super quam solus incumbis. Partem meam necesse est vel hoc gladio contemptus abscindam». Idem ego ex altera parte feci, et intorto circa brachium pallio, composui ad proeliandum gradum. Inter hanc miserorum dementiam infelicissimus puer tangebat utriusque genua cum fletu, petebatque suppliciter ne Thebanum par humilis taberna spectaret, neve sanguine mutuo pollueremus familiaritatis clarissimae sacra. «Quod si utique, proclamabat, facinore opus est, nudo ecce iugulum, convertite huc manus, imprimite mucrones. Ego mori debeo, qui amicitiae sacramentum delevi». Inhibuimus ferrum post has preces, et prior Ascyltos: «Ego», inquit, finem discordiae imponam. Puer ipse, quem vult, sequatur, ut sit illi saltem in eligendo fratre salva libertas». Ego qui vetustissimam consuetudinem putabam in sanguinis pignus transisse, nihil timui, immo condicionem praecipiti festinatione rapui, commisique iudici litem. Qui ne deliberavit quidem, ut videretur cunctatus, verum statim ab extrema parte verbi consurrexit fratrem Ascylton elegit. Fulminatus hac pronuntiatione, sic ut eram, sine gladio in lectulum decidi, et attulissem mihi damnatus manus, si non inimici victoriae invidissem. Egreditur superbus cum praemio Ascyltos, et paulo ante carissimum sibi commilitonem fortunaeque etiam similitudine parem in loco peregrino destituit abiectum.

Io pensavo volesse congedarsi con una battuta di spirito. Ma lui sguaina la spada con mano fratricida e si mette a gridare: «Non te lo godrai questo tesoro, su cui vorresti buttarti da solo. Bisogna proprio che ci esca la mia parte, a costo di tagliarmela con questa spada, visto il disprezzo in cui mi tieni!». Dall’altra parte io faccio lo stesso, mi avvolgo il braccio col mantello e mi metto in guardia in attesa dello scontro. Nel pieno di questo accesso di follia a due, quel poveraccio di Gitone ci abbracciava in lacrime le ginocchia, implorandoci di non trasformare quella locanda in una seconda Tebe e di non macchiare col nostro sangue il sacro vincolo di un’amicizia tanto bella. «Ma se il morto ci deve scappare comunque» urlava, «eccovi la mia gola: rivolgete qui le vostre mani, infilateci dentro le spade fino all’elsa. Chi deve morire sono io, perché ho distrutto il sacro vincolo dell’amicizia». Di fronte a quelle suppliche rimettiamo a posto le spade, e il primo a parlare è Ascilto: «Io voglio mettere fine alla lite: il ragazzo vada pure con chi gli pare, perché sia libero di optare per chi vuole almeno nella scelta del “fratellino”». Pensando che l’amicizia di lunga data tra me e Gitone si fosse ormai trasformata in un legame di sangue, non ho nulla da temere, anzi aderisco subito alla proposta con uno slancio rabbioso, lasciando che a giudicare della lite sia il solo Gitone. Che non ci pensa su nemmeno un attimo, tanto per far vedere di essere un po’ indeciso, e mentre io sono ancora là che devo finire l’ultima parola, lui si alza di scatto e si sceglie Ascilto come fratellino. Fulminato da quella decisione, così com’ero, senza nemmeno più la spada, cado sul letto, e mi sarei ammazzato con le mie mani, non fosse stato per il trionfo del nemico. E così Ascilto se ne va tutto ringalluzzito da quella preda, piantando lì su due piedi e in un posto sconosciuto l’uomo che fino a poco prima era stato il suo migliore amico nella buona e nella cattiva sorte.

Vediamo qui un “classico” triangolo amoroso, tipico, in questo periodo nei romanzi d’importazione greca, in cui una scena così apparteneva a quelle che oggi vengono definite “scene madri”. L’antefatto è dato dal ritorno dalla casa di Trimalchione, in cui i tre, (Encolpo Ascilto e Gitone) ubriachi, si ritirano nella locanda. I due amanti, chiaramente, passano una gioiosa notte d’amore, ma quando Encolpio si sveglia, si trova solo. Infatti Ascilto, mentre lui dormiva, prende Gitone con sé e se lo porta a letto. Encolpio, alzatosi si scaglia contro l’amico, chiede di dividere le cose che hanno in comune e d’andarsene. Ascilto accetta e chiede a sua volta che sia diviso anche il ragazzo. Ecco qui quindi la lotta per il possesso dell’oggetto amato, che viene confrontato con l’episodio di Eteocle e Polinice in lotta per il possesso di Tebe e Gitone, novella Giocasta, in mezzo a loro due offre la gola. E’ evidente che vi sia qui il capovolgimento parodico: la tragedia della moglie e della madre di Edipo, viene qui rivissuta da un omosessuale ubriaco, un suo amico ben dotato che vuol farsi (e si fa) il ragazzo, e quest’ultimo, “checca” melodrammatica, che al momento giusto, sceglie, tuttavia, quello che offre “maggiori mezzi”

Quindi, si dirige ad una pinacoteca dove incontra un vecchio poeta, Eumolpo, con cui discute sulla decadenza della poesia. Per consolare Encolpio, il poeta gli racconta una novella. Quindi, di fronte ad una pittura comincia a recitare un poemetto sulla presa di Troia. Viene preso a sassate dai presenti. Fuggono. Encolpio incontra Gitone, ma geloso di Ascilto, decide di lasciare la città insieme ad Eumolpo.

Quarto blocco:

I tre si ritrovano sulla nave di Lica e Trifone (Encolpio e Gitone si sono mascherati per non farsi riconoscere). Ma, con un sogno premonitore, la donna li smaschera e promette loro terribili punizioni. La contesa si fa aspra, finché il pilota della nave propone una tregua. Eumolpo riesce a placare gli animi e ad imporre un vero e proprio trattato di pace, che si festeggia con un allegro banchetto in cui il vecchio poeta narra la vicenda della matrona di Efeso:

Norman Lindsay: La matrona di Efeso

LA MATRONA DI EFESO

(111, 1–4)

Matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut vicinarum quoque gentium feminas ad spectaculum sui evocaret. Haec ergo cum virum extulisset, non contenta vulgari more funus passis prosequi crinibus aut nudatum pectus in conspectu frequentiae plangere, in conditorium etiam prosecuta est defunctum, positumque in hypogaeo Graeco more corpus custodire ac flere totis noctibus diebusque coepit. Sic adflictantem se ac mortem inedia persequentem non parentes potuerunt abducere, non propinqui; magistratus ultimo repulsi abierunt, complorataque singularis exempli femina ab omnibus quintum iam diem sine alimento trahebat. Adsidebat aegrae fidissima ancilla, simulque et lacrimas commodabat lugenti, et quotienscunque defecerat positum in monumento lumen renovabat.

C’era una certa matrona ad Efeso di così rinomata virtù da spingere persino le donne dei popoli confinanti a farle attenzione. Costei, dunque, dopo aver perso il marito, non contenta di seguire, secondo il costume popolare, il corteo funebre con i capelli sciolti o di percuotersi il petto nudo di fronte alla gente, seguì il marito anche quando venne messo nella bara, e quando venne deposto, secondo l’usanza greca, nella tomba, prese a vegliare il corpo ed a piangere notte e giorno. Né i genitori, né i parenti riuscirono a distoglierla dall’affliggersi in quel modo e dall’andare incontro alla morte per fame. Da ultimo i magistrati se ne andarono respinti; e la donna di eccezionale esempio compianta da tutti non toccava cibo da quattro giorni. Assisteva la disperata un’ancella fedelissima, e quando piangeva la accompagnava nel pianto, ed allo stesso tempo provvedeva a sostituire il lume posto sulla lapide ogni volta che si consumava.

IL SOLDATO E LA MATRONA DI EFESO

(112, 1–3)

Ceterum scitis quid plerumque soleat temptare humanam satietatem. Quibus blanditiis impetraverat miles ut matrona vellet vivere, isdem etiam pudicitiam eius aggressus est. Nec deformis aut infacundus iuvenis castae videbatur, conciliante gratiam ancilla ac subinde dicente:

“Placitone etiam pugnabis amori?

Nec venit in mentem quorum consederis arvis?”

Quid diutius moror? Ne hanc quidem partem corporis mulier abstinuit, victorque miles utrumque persuasit. Iacuerunt ergo una non tantum illa nocte, qua nuptias fecerunt, sed postero etiam ac tertio die, praeclusis videlicet conditorii foribus, ut quisquis ex notis ignorisque ad monumentum venisset, putasset expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem.

Voi sapete cos’altro è solito tentare un essere umano quando è sazio. Il soldato, con le medesime lusinghe grazie alle quali aveva fatto tornare a vivere la matrona, tentò anche la sua castità. E alla casta matrona egli non pareva né brutto né stupido, anche perché l’ancella lo metteva in buona luce e diceva: “vuoi dunque tu combattere un amore che ti aggrada? Non ti ricordi in che territorio ti trovi?”. Perché farla tanto lunga? La matrona non seppe tenere a digiuno neppure quella parte del suo corpo, ed il soldato vincitore riuscì nella sua impresa di persuasione entrambe le volte. Dormirono dunque insieme non solo quella notte, in cui venne consumato il loro amore, ma anche il secondo ed il terzo giorno, dopo aver sbarrato, come è logico, le porte del sepolcro, perché chiunque fosse capitato, noto o sconosciuto, presso la tomba pensasse che la castissima moglie fosse spirata sopra il cadavere del marito.

Abbiamo qui riportato due soli episodi della “fabula milesia” meglio conosciuta con il nome de La matrona di Efeso, la cui trama è riportata, in forma più semplicistica e in versi, da Fedro. Essa ci offre l’opportunità di fare alcune considerazioni, di carattere generale sia sul contenuto dell’intera storia che sul modo attraverso cui la racconta:

- possiamo notare che essa potrebbe essere considerata come un esempio di una certa misoginia dell’autore e. in questo caso, del narratore Eumolpo; tuttavia la leggerezza della donna nasconde altro: come Fortunata, di fronte a uomini imbelli, sono loro a imporre i modi con cui affrontare un evento (Fortunata è colei che gestisce il patrimonio di Trimalchione, la matrona di Efeso salva il soldato da sicura impiccagione);

- il lessico di Petronio è sempre ricco e articolato, molto giocato (nei due brani proposti) sull’amplificatio riguardo il personaggio della donna (da tam pudica del primo brano al suo superlativo nel secondo) ad accentuare, invece il suo essere “leggera” e arrendevole”; ma soprattutto è ricco di riferimenti ai termini usati per descrivere l’amore di Didone (e questa volta ci riferiamo all’intero brano) nel VI canto di Virgilio, o a termini militari, creando così una vera mescolanza cui l’effetto è certamente, nel complesso, ironico.

L’episodio prosegue con il sopraggiunge di una violenta tempesta: Lica muore e i tre riescono a fuggire.

Quinto blocco:

Un contadino da un’altura mostra loro una città, Crotone e li informa sugli strani costumi dei suoi abitanti: infatti la popolazione si divide in due, i cacciatori di eredità e uomini ricchissimi che non hanno eredi. Eumolpo decide di farsi passare per un possidente, mentre Encolpio e Gitone fingeranno di essere suoi schiavi. Sulla strada il vecchio poeta offre una lezione sul poema epico, cui fa seguire un brano poetico sulla guerra fra Cesare e Pompeo (parodia del Pharsalia di Lucano). Intanto Encolpio, colpito dalla maledizione di Priapo non riesce a soddisfare le voglie di una matrona, di nome Circe, che, inviperita ordina ai servi di frustarlo. Il nostro declama una vera e propria invettiva contro il suo membro, ma giunge in suo aiuto Mercurio che gli ridà la virilità. Intanto Eumolpo, che teme d’essere scoperto, detta le sue condizioni affinché i cacciatori d’eredità possano ottenerla: dovranno mangiare il suo cadavere. Il romanzo si chiude con un crotonese che accetta la proposta.

La città di Crotone: resti della città greco-romana

Modelli

La difficoltà nel descrivere cosa sia il Satyricon risulta dal fatto che oggi usiamo un termine assolutamente improprio per definirlo, cioè “romanzo”. Invece il Satyricon utilizza al suo interno vari generi letterari che possiamo così schematizzare:

- Satira Menippea (da Menippo di Gadara, III sec. a.C.): componimento misto di prosa e poesia (prosimetrum), utilizzato già da Seneca nell’Apokolokintosis. In Petronio esso non risulta essere un “espediente formale”, ma un vero e proprio strumento attraverso cui costruisce il racconto;

- Fabula Milesia (da Aristide di Mileto, II sec. a.C.): narrazione comica d’argomento erotico con il tema dominante del desiderio sessuale e del denaro, in cui i valori morali vengono sovvertiti e ridicolizzati. Tipico riferimento di fabula milesia nell’opera petroniana è l’inserto narrativo de La matrona di Efeso;

- Il romanzo greco: caratterizzato da una narrazione in terza persona, con argomento amoroso a schema fisso e riferimento a un contesto di valori idealizzati. La loro finalità era edonistica per far sì che il lettore s’identificasse con la vicenda narrata. Qui Petronio opera un vero e proprio stravolgimento: la narrazione è in prima persona, i protagonisti sono omosessuali, e la realtà è rappresentata in modo realistico e grottescamente critico, tale da allontanare il lettore dai personaggi;

- Poema epico: Omero, Virgilio e Lucano. I primi due Petronio li utilizza soprattutto per il tema del “viaggio” che determina le peripezie dell’“eroe”; del poema del terzo opera una parodia in stile virgiliano;

- Satira: Lucilio e Orazio, di cui riprende la descrizione disincantata della realtà romana del suo tempo, senza alcun commento moralistico.

- Mimo e Atellana: proto forme teatrali italiche, con la rappresentazione farsesca di situazioni triviali.

I temi dominanti

In un’opera che, pur così frammentaria è così ricca di spunti, possiamo trovare dei temi dominanti che costituiscono un vero e proprio filo rosso che sottende tutti gli episodi a noi pervenuti e che sono la rappresentazione realistica della Roma neroniana, il riso e l’eros. Petronio infatti ci descrive una Roma inconsapevolmente rivolta verso un periodo di crisi politica e valoriale. Protagonisti infatti sono un piccolo gruppo di fannulloni, non cattivi, ma la cui vita sembra non avere alcuno scopo (è da sottolineare che sono loro, tuttavia, a possedere un briciolo di cultura), a cui si contrappone un mondo di latifondisti e arrampicatori sociali incolti, beceri, arroganti nel mostrare il loro potere economico. Trimalcione ne costituisce l’esempio più eclatante, essendo un liberto arricchito come ne pullulavano parecchi durante la dinastia giulio-claudia. Tutto ciò ci viene tuttavia presentato con ironia dissacrante che non può non suscitare il riso nel lettore: infatti il ricorrere dei personaggi a atti maliziosi, dissoluti, disonesti e il liberarsi di essi attraverso una fragorosa risata è il segno di una consapevolezza disillusa di Petronio che solamente ne può ridere e far ridere il fruitore dell’opera. Questo riso coinvolge anche l’eros, che pur dissacrante, non appare mai descritto in modo morboso, ma semplicemente colto nei suoi eccessi.

Questi temi non nascondono tuttavia una meditazione più “profonda” dell’autore: l’opera è percorsa infatti da un senso di disfacimento che trova la sua espressione attraverso il tema della morte, del teatro e del labirinto. La morte non viene solo descritta all’interno della narrazione (il marito morto ne La matrona di Efeso, il naufragio di Efeso, il cannibalismo a Crotone) ma anche metaforizzata: durante la cena di Trimalcione, infatti viene presentato uno scheletro che fa pronunciare all’anfitrione: “Ahimé, poveri noi, quanto niente è l’omicciatolo tutto! Così saremo tutti, dopo che l’Orco ci prenderà. Dunque viviamo, mentre si può star bene”. Anche la teatralizz-zione – ancora nell’episodio della Cena Trimalchionis – rappresenta l’inautenticità del vivere che, d’altra parte si esprime in una realtà labirintica ed incomprensibile che ci fa intuire l’amarezza profonda dell’autore.

Per quanto riguarda la lingua è necessario sottolineare che Petronio usa uno stile mimetico a seconda dei personaggi rappresentati, per cui il linguaggio dell’io narrante, Encolpio, è quello di un uomo non privo di cultura, mentre quello di Eumolpo – essendo un poeta – è letterariamente alto. Viceversa quello di Trimalcione e dei suoi commensali è basso, volgare, tipico dei personaggi incolti.

Un’interpretazione contemporanea

Encolpio e Adilto nel Fellini-Satirycon

Federico Fellini, il più visionario tra i nostri registi italiani, decise, nel 1969, di girare un film sull’opera di Petronio, che egli volle intitolare Fellini Satyricon, quasi a sottolineare che la sua non era una trattazione filmica (cosa peraltro impossibile visto la frammentarietà del testo) ma una riduzione libera, legata alla sua idea del mondo, tanto che il titolo rimanda a una vera e propria riscrittura. Infatti il testo petroniano è utilizzato come pretesto sui cui s’innestano altri ricordi classici (come il petomane Varricchio, personaggio inesistente nel romanzo il cui gesto ricorda più un diavolo dantesco e la presenza di un Minotauro da circo che combatte contro Encolpio) o vere e proprie invenzioni sui personaggi petroniani (come la non morte di Ascilto). Ma l’intento dell’autore non era certo rendere con belle immagini le pagine latine, quanto trattarle in modo onirico, come un sogno fatto sulla romanità, facendo della sua opera un’operazione metafilmica in cui se il cinema è sogno egli lo rappresenta cinematograficamente. Ci dice Fellini: “Il racconto ci è giunto a frammenti, e il racconto sarà solo a frammenti, con l’alogicità dei sogni, colmo di vuoti improvvisi. Qualcosa come un mosaico dissepolto. La realtà presentata non sarà storica, ma onirica”. Esso infatti si presenta trattando i personaggi come volti riscoperti da un pittura pompeiana, mentre la scenografia sembra uscire da un sogno di fantascienza fatto da un antico Romano (si pensi alla scenografia dell’incipit).

![]()

Immagine tratta da una sequenza del film di Fellini

Cosa ci lascia oggi il film? In primo luogo non dobbiamo dimenticare l’anno in cui fu presentato: siamo nell’indomani del ’68 e la pellicola sembra proprio voler sottolineare il concetto di una fine, di un mondo in decadenza in cui la Roma neroniana con i suoi arricchiti liberti sembrava preannunciare nel suo vuoto barocchismo un senso di fine, di morte valoriale a cui si oppongono i due protagonisti, Encolpio e Ascilto, che, nella loro “libertà” sembrano richiamare, a loro volta, il mondo hippy che proprio in quella età prendeva forma; dall’altro la riflessione su una Roma caotica e disordinata che sembra città indistruttibile nella sua vacuità. Fellini ce lo aveva detto già nella Dolce vita, ma lo sottolineerà in una memorabile scena di un’opera successiva Roma, in cui nel momento in cui si scoprirà un affresco romano, l’aria penetrante nel luogo liberato lo polverizzerà.