Santi di Tito: Ritratto di Machiavelli (seconda metà XVI sec.)

Prima di affrontare il discorso sul grande intellettuale fiorentino, è necessario, proprio per il suo pensiero politico volto alla sua città e all’Italia intera, porre un accento particolare sulle vicende storico-politiche della capitale toscana:

Firenze tra la Repubblica e il Principato

Se storicamente ci occupiamo in modo particolare della città di Firenze è per due motivi:

- E’ proprio il principe della città italiana ad aver costituito il perno sul quale poggiava tutta la politica italiana per un cinquantennio circa: è logico che quindi fu essa a subire le maggiori conseguenze ed influenze della storia cinquecentesca e a sperimentare varie forme di governo;

- In questa città, proprio per ciò che si è detto, hanno operato i più grandi pensatori politici italiani che tanta influenza avranno per la filosofia e la letteratura europea.

Moretto da Brescia: Giacomo Savonarola

Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), resse il governo di Firenze suo figlio Pietro che certo non aveva il carisma né le capacità politiche del padre. Quando Carlo VIII scese in Italia, l’accondiscendenza mostrata dal giovane duca, che ne accettò le esose condizioni, fece infuriare la popolazione che lo mandò via, ed è così che si instaurò a Firenze il governo repubblicano, ispirato dal frate Girolamo Savonarola, che, animato ad un’idea di libertà democratica concepita come libertà cristiana dal peccato, cercò di far convivere l’elemento religioso con l’elemento politico. I seguaci del frate (“Piagnoni”), con la loro esasperata censura verso tutto ciò che appariva “mondano”, si attirano le antipatie degli aristocratici e dei banchieri che, alleatisi con Alessandro VI, papa Borgia, stanco degli attacchi del domenicano e dopo averlo scomunicato, riuscirono a mandarlo al rogo nel 1498. Dopo lunghi quattro anni di conflitti tra le diverse forze sociali della città, il potere venne affidato a un gonfaloniere di giustizia Pier Soderini (1502) che rimarrà in carica fino al 1512, quando le truppe spagnole, dopo aver sconfitto Luigi XII, cui Soderini si era alleato, rimetteranno al potere la famiglia dei Medici. La situazione nei primi anni del ’500 per Firenze è assai turbolenta: la città vive il contrasto fra le grandi potenze (Francia e Spagna) interessate a contendersi il potere in un’Italia divisa e debole e con un papato, guidato da Alessandro VI e poi da Giulio II che intromettendosi tra i due contendenti, da una parte tenta di allargare il suo stato e d’imporre la sua voce, dall’altra esaspera una situazione già di per se stessa difficile. A tale scopo non è senza importanza, per la lettura che sulla sua figura farà Machiavelli, l’avventura del duca di Valentino, figlio di Alessandro VI, con il cui aiuto cercherà di creare un forte stato nell’Italia centrale. Le sorti della città di Firenze, che dopo 15 anni di guerra era riuscita a conquistare Pisa (1509), sono legate a Luigi XII, re di Francia, con cui è alleata e contro cui si contrappone la lega santa promossa da Giulio II con Venezia, Spagna, Inghilterra; battuto dalle soverchianti forze nemiche, difese dalle truppe “cittadine” organizzate da Machiavelli, Pier Soderini deve lasciare il posto al ritorno mediceo (1512).

Rodolfo Ghirlandaio: Pier Soderini

Sul soglio pontificio viene posto un Medici (Leone X), quando Carlo V, re di Spagna, viene eletto imperatore (1519); la lotta tra Francia e Spagna riprende vigore: il nuovo re francese, Francesco I, coalizza intorno a sé Venezia, Genova, Firenze, ed il nuovo papa Clemente VII (sempre della famiglia dei Medici), che rovescia la precedente alleanza; la “calata dei lanzichenecchi”, le truppe imperiali di Carlo V, provoca il “sacco di Roma” (1527): l’umiliazione papale, fa rinascere la “repubblica” fiorentina dalla vita assai effimera (tre anni). La pace di Cateau-Cambresis (1530) sancisce la vittoria imperiale; Firenze viene cinta d’assedio e quindi viene ripristinato il potere mediceo con il duca Alessandro De’ Medici, la cui politica, come quella dell’intera Italia, orbiterà ormai sotto l’influenza di quella spagnola.

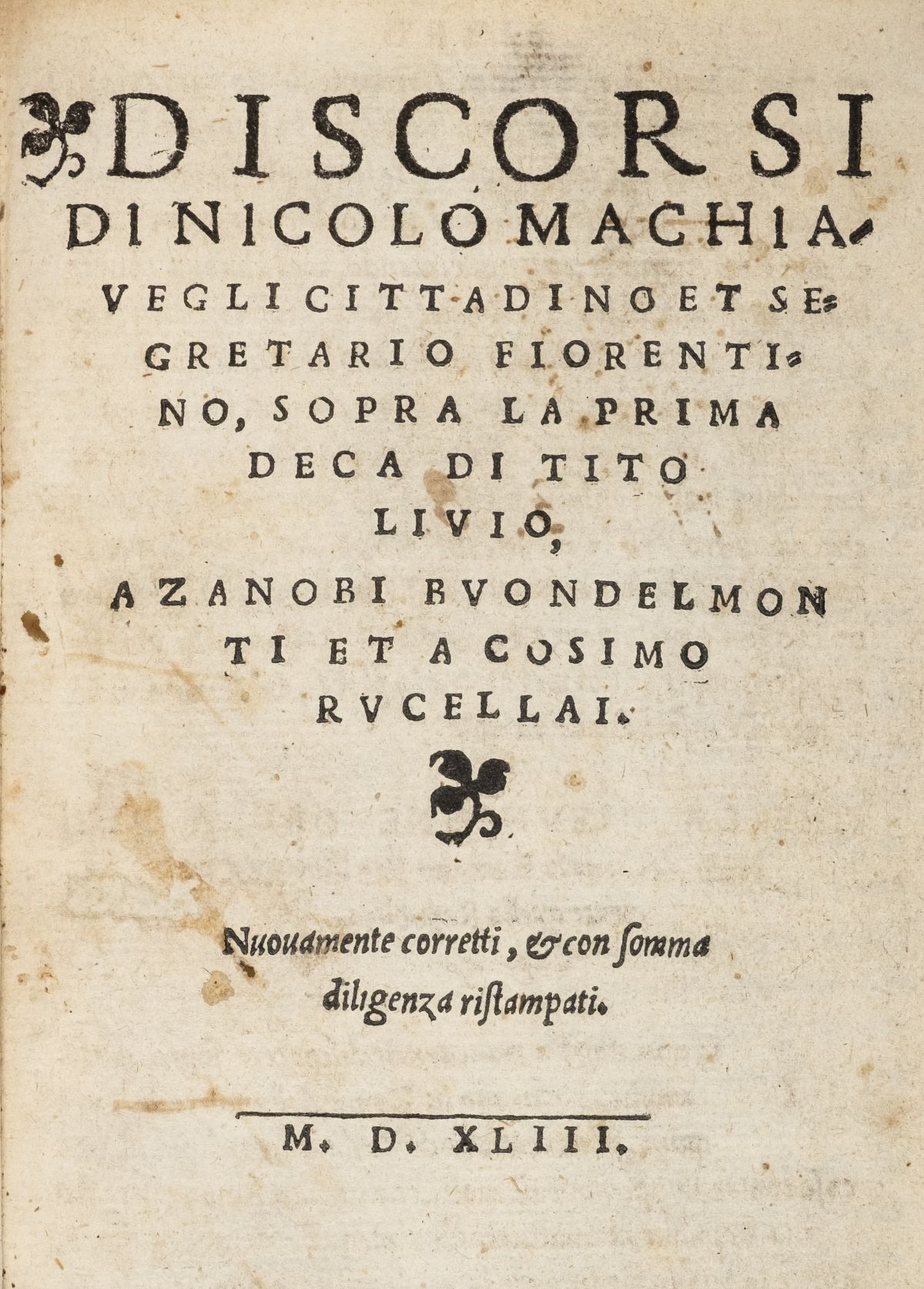

Biografia

Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel 1469, da una famiglia borghese: il padre, pur essendo notaio, era di modeste origini, mentre la madre Barolomea de Nelli, era di profonda religiosità. Non sappiamo molto della sua giovinezza, se non che ricevette un’educazione umanistica, ma fortemente antispiritualistica: non per niente tra gli autori latini preferiti vi è Lucrezio, autore del De Rerum Natura, con cui porta l’epicureismo a Roma. Ha 25 anni quando assiste alla discesa di Carlo VIII e alla conseguente cacciata dei Medici dalla città. Dopo un po’ appare la sua prima testimonianza di una visione politica, che risale al 1498, quando in una lettera critica aspramente il frate Savonarola. Alla morte del frate, nel 1498, inizia la sua attività politica, sotto il governatorato di Pier Soderini; egli fu nominato segretario della seconda cancelleria (politica interna della città). Inizia un’intensa attività diplomatica che lo porterà a visitare la Francia (1500, 1504, 1510), con la quale Firenze ha stretto alleanza, i territori di Massimiliano d’Asburgo (1508) ed il duca di Valentino (1502). Di questi viaggi sono testimonianza i Ritratti di cose di Francia, Ritratti di cose di Magna nonché di un volumetto Del modo tenuto dal duca di Valentino nell’uccidere Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il Duca di Gravina Orsini in Senigallia. Al rientro dei Medici (1513), accusato per la sua attività filofrancese con Pier Soderini, sospettato di aver partecipato ad una congiura antimedicea, imprigionato per quindici giorni, (liberato per l’elezione di Leone X) viene esonerato da tutte le cariche e si rifugia all’Albergaccio, sua residenza in campagna, dove redige i suoi capolavori Il principe, Dialogo sopra la prima deca di Tito Livio e la commedia La Mandragola. Dal 1516 frequenta gli Orti Oricellari, i cui partecipanti sono d’orientamento repubblicano e nel 1519 ricomincia a interessarsi della politica fiorentina per incarico di Giuliano De’ Medici (futuro Clemente VII), per invito del quale scriverà le Istorie fiorentine.

Sebastiano del Piombo: Clemente VII

Una volta divenuto papa, quest’ultimo gli revocherà l’interdizione a ricoprire pubblici uffici e ne 1527, per l’appressarsi di Carlo V, gli viene affidato l’incarico di rinforzare le difese della città. Dopo il sacco di Roma, a Firenze viene ripristinata la repubblica, ma Machiavelli viene osservato con sospetto per l’aiuto dato al papa mediceo, così deluso, muore nel 1527.

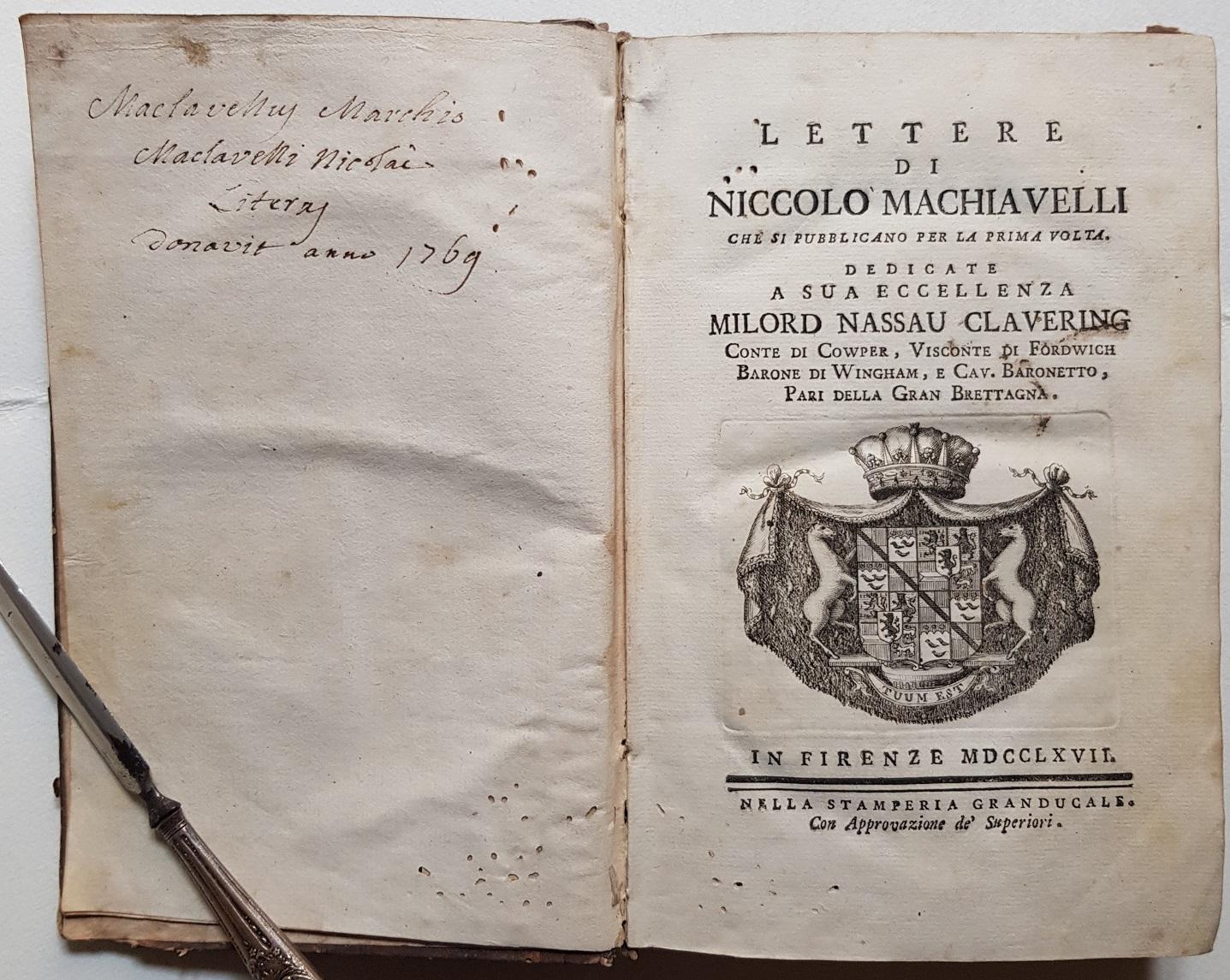

Epistolario

L’importanza dell’esperienza culturale di Machiavelli è talmente vasta da influenzare l’intero pensiero filosofico e letterario. I critici per definire il suo modo di concepire la realtà politica e per stigmatizzarlo, utilizzarono addirittura dal suo nome un aggettivo, “machiavellismo”, ad indicare un atteggiamento incline ad ottenere un fine con qualsiasi mezzo. E’ evidente che tale visione, riferita all’intellettuale fiorentino è riduttiva, ma oggi ci si riferisce per indicare un atteggiamento politicamente spavaldo, certo oggi un po’ attenuato, ma non così tanto da non percepirne la sua resistenza ed importanza. Ma per capire il letterato, bisogna capire l’uomo. L’opera che si avvicina a tale compito è certamente l’Epistolario. Tale opera in realtà non esiste: nessun progetto da parte dell’autore di pubblicare lettere. Tuttavia la loro raccolta ci permette di cogliere l’aspetto più autentico di Machiavelli. Il gruppo di lettere più numeroso riguarda quelle indirizzate a Francesco Vettori, dopo la sua esclusione dall’azione politica. La più importante è quella del 10 dicembre 1513; a Francesco che chiedeva ragguagli circa il suo modo di vivere, così risponde Machiavelli:

LETTERA AL VETTORI

Magnifico oratori Florentino Francisco Vectori apud Summum Pontificem et benefactori suo. Romae

Magnifico ambasciatore. Tarde non furon mai grazie divine*. Dico questo, perché mi pareva haver perduta no, ma smarrita la grazia vostra, sendo stato voi assai tempo senza scrivermi; ed ero dubbio donde potessi nascere la cagione. E di tutte quelle mi venivono nella mente tenevo poco conto, salvo che di quella quando io dubitavo non vi havessi ritirato da scrivermi, perché vi fussi suto scritto che io non fussi buon massaio delle vostre lettere; e io sapevo che, da Filippo e Pagolo in fuora, altri per mio conto non le haveva viste. Hònne rihaùto per l’ultima vostra de’ 23 del passato, dove io resto contentissimo vedere quanto ordinatamente e quietamente voi esercitate cotesto ufizio publico; e io vi conforto a seguire così, perché chi lascia i sua comodi per li comodi d’altri, e’ perde e’ sua, e di quelli non li è saputo grado. E poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuole lasciarla fare, stare quieto e non le dare briga, e aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agl’huomini; e all’hora starà bene a voi durare più fatica, vegliar più le cose, e a me partirmi di villa e dire: eccomi. Non posso pertanto, volendo rendere pari grazie, dirvi in questa mia lettera altro che qual sia la vita mia; e se voi giudicate che sia a barattarla con la vostra, io sarò contento mutarla.

Io mi sto in villa; e poi che seguirono quelli miei ultimi casi, non sono stato, ad accozzarli tutti, venti dí a Firenze. Ho insino a qui uccellato a’ tordi di mia mano. Levavomi innanzi dí, impaniavo, andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, che parevo el Geta quando e’ tornava dal porto con i libri di Amphitrione; pigliavo el meno dua, el più sei tordi. E cosí stetti tutto settembre. Di poi questo badalucco, ancoraché dispettoso e strano, è mancato con mio dispiacere: e quale la vita mia vi dirò. Io mi lievo la mattina con el sole, e vòmmene in un mio bosco che io fo tagliare, dove sto dua ore a rivedere l’opere del giorno passato, e a passar tempo con quegli tagliatori, che hanno sempre qualche sciagura alle mani o fra loro o co’ vicini. E circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che mi sono intervenute, e con Frosino da Panzano e con altri che voleano di queste legne. E Frosino in spezie mandò per certe cataste senza dirmi nulla; e al pagamento, mi voleva rattenere dieci lire, che dice aveva havere da me quattro anni sono, che mi vinse a cricca in casa Antonio Guicciardini. Io cominciai a fare el diavolo, volevo accusare el vetturale, che vi era ito per esse, per ladro. Tandem Giovanni Machiavelli vi entrò di mezzo, e ci pose d’accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene e certi altri cittadini, quando quella tramontana soffiava, ognuno me ne prese una catasta. Io promessi a tutti; e manda’ne una a Tommaso, la quale tornò a Firenze per metà, perché a rizzarla vi era lui, la moglie, la fante, i figlioli, che pareva el Gaburra quando el giovedí con quelli suoi garzoni bastona un bue. Dimodoché, veduto in chi era guadagno, ho detto agli altri che io non ho più legne; e tutti ne hanno fatto capo grosso, e in specie Batista, che connumera questa tra le altre sciagure di Prato.

Partitomi del bosco, io me ne vo ad una fonte, e di quivi in un mio uccellare. Ho un libro sotto, o Dante o Petrarca, o uno di questi poeti minori, come Tibullo, Ovidio e simili: leggo quelle loro amorose passioni, e quelli loro amori ricordomi de’ mia: gòdomi un pezzo in questo pensiero. Transferiscomi poi in sulla strada, nell’hosteria; parlo con quelli che passono, dimando delle nuove de’ paesi loro; intendo varie cose, e noto varii gusti e diverse fantasie d’huomini. Viene in questo mentre l’hora del desinare, dove con la mia brigata mi mangio di quelli cibi che questa povera villa e paululo patrimonio comporta. Mangiato che ho, ritorno nell’hosteria: quivi è l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, dua fornaciai. Con questi io m’ingaglioffo per tutto dí giuocando a cricca, a trich-trach, e poi dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole iniuriose; e il più delle volte si combatte un quattrino, e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Cosí, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el cervello di muffa, e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne vergognassi.

Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro.

E perché Dante dice che non fa scienza sanza lo ritenere lo havere inteso – io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale, e composto uno opuscolo De principatibus; dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo subietto, disputando che cosa è principato, di quale spezie sono, come e’ si acquistono, come e’ si mantengono, perché e’ si perdono. E se vi piacque mai alcuno mio ghiribizzo, questo non vi doverrebbe dispiacere; e a un principe, e massime a un principe nuovo, doverrebbe essere accetto: però io lo indirizzo alla Magnificentia di Giuliano. Filippo Casavecchia l’ha visto; vi potrà ragguagliare in parte e della cosa in sé e de’ ragionamenti ho hauto seco, ancora che tutta volta io l’ingrasso e ripulisco. Voi vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita, e venissi a godere con voi la vostra. Io lo farò in ogni modo; ma quello che mi tenta hora è certe mie faccende, che fra sei settimane l’harò fatte. Quello che mi fa star dubbio è, che sono costí quelli Soderini, e quali sarei forzato, venendo costí, visitarli e parlar loro. Dubiterei che alla tornata mia io non credessi scavalcare a casa, e scavalcassi nel Bargiello; perché, ancora che questo stato habbia grandissimi fondamenti e gran securità, tamen egli è nuovo, e per questo sospettoso; né manca di saccenti, che per parere, come Pagolo Bertini, metterebbono altri a scotto, e lascierebbono el pensiero a me. Pregovi mi solviate questa paura, e poi verrò in fra el tempo detto a trovarvi a ogni modo.

Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, se gli era ben darlo o non lo dare; e, sendo ben darlo, se gli era bene che io lo portassi, o che io ve lo mandassi. Il non lo dare mi faceva dubitare che da Giuliano e’ non fussi, non che altro, letto; e che questo Ardinghelli si facessi onore di questa ultima mia fatica. El darlo mi faceva la necessità che mi caccia, perché io mi logoro, e lungo tempo non posso stare cosí che io non diventi per povertà contennendo. Appresso al desiderio harei che questi signori Medici mi cominciassino adoperare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso; perché, se poi io non me gli guadagnassi, io mi dorrei di me; e per questa cosa, quando la fussi letta, si vedrebbe che quindici anni, che io sono stato a studio all’arte dello stato, non gli ho né dormiti né giuocati; e doverrebbe ciascheduno haver caro servirsi di uno che alle spese di altri fussi pieno di esperienza. E della fede mia non si doverrebbe dubitare, perché, havendo sempre observato la fede, io non debbo imparare hora a romperla; e chi è stato fedele e buono quarantatré anni, che io ho, non debbe poter mutare natura; e della fede e bontà mia ne è testimonio la povertà mia. Desidererei adunque che voi ancora mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia. E a voi mi raccomando. Sis felix.

Die 10 Decembris 1513.

* Verso di Petrarca dai “Trionfi”

Edizione di alcune lettere di Machiavelli pubblicate in Firenze nel 1767

A Francesco Vettori, magnifico ambasciatore fiorentino presso il Sommo Pontefice, proprio benefattore. Roma

Le grazie ricevute da Dio, anche se arrivano tardi, sono sempre gradite. Dico questo perché mi sembrava di aver non perduto, ma smarrito la vostra benevolenza perché siete stato tanto tempo senza scrivermi e mi chiedevo quale potesse essere il motivo. E tra tutti quelli che mi venivano in mente, tenevo per buono solo quello che mi convinceva di più, e cioè che vi fosse stato scritto che io non ero stato un buon custode delle vostre lettere, ma in realtà io non le ho mostrate a nessuno, tranne che a Filippo e Pagolo.

Ho riavuto il piacere della vostra benevolenza con la lettera del giorno 23 (di Novembre) in cui ho letto che svolgete il vostro incarico (di ambasciatore) in modo tranquillo e pacifico e io vi invito a continuare in questo modo perché chi dimentica il proprio comodo per fare il comodo degli altri perde il proprio e non gli viene nemmeno detto grazie.

E siccome la Fortuna vuole fare i suoi comodi, è meglio lasciarla stare e non contrastarla, aspettando che essa permetta agli uomini di agire in qualche modo e allora voi dovrete lavorare di più, stare più attento e io sarò pronto a dirvi “Eccomi”.

Stando così le cose, non posso far altro, per rendervi il favore che mi avete fatto (raccontandomi della vostra vita attuale), che raccontarvi come trascorro le mie giornate e se voi pensate che la mia vita possa essere scambiata con la vostra, io sarò contento di farlo.

Io sto in paese, e, dopo esser stato accusato di aver partecipato ad una congiura contro i Medici, non sono stato a Firenze, se li dovessi contare tutti, più di venti giorni. Fino ad oggi sono andato a caccia di tordi, mi sono alzato all’alba, ho preparato le panie, e sono andato con un fascio di gabbie addosso, che sembravo il Geta quando porta i libri del suo padrone Anfitrione; prendevo almeno due o al massimo sei tordi. Così trascorsi il tempo per tutto Settembre; poi questo passatempo, sebbene dispettoso e strano alle mie inclinazioni, è terminato con grande dispiacere, e quale sia la mia vita ora vi dirò. Mi alzo con il sole e vado in un mio bosco che faccio tagliare, quindi sto due ore a rivedere i lavori del giorno precedente, e a parlare con i tagliatori che hanno sempre qualche problema tra loro o con i loro vicini. E riguardo questo bosco io avrei mille cose che mi sono accadute da dirvi e con Frosino da Panzano e con altri che volevano acquistare questa legna, e soprattutto Frosino che è venuto a prenderne quattro cataste senza chiedermi nulla, e quando doveva pagarmi, voleva trattenermi dieci lire, in quanto afferma che dovevo restituirgliele dato che le aveva vinte a carte a casa di Antonio Guicciardini. Cominciai a fare il diavolo a quattro, volevo accusare il vetturale che era venuto a prenderle per ladro, infine intervenne Giovanni Machiavelli e ci mise d’accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso Del Bene, quando cominciò il freddo ognuno se ne prese una catasta, e ne mandai una anche a Tommaso, la quale arrivò a Firenze che sembrava la metà, perché a stringerla c’era lui, la moglie, il servo, che sembrava il Guburra quando il giovedì con tutti i suoi operai bastona un bue. Quindi, visto che il guadagno era poco, ho mandato a dire che non avevo più legna da vendere, e tutti se ne sono lamentati e soprattutto Battista che annovera questa tra le altre sciagure di Prato.

Quando mi allontano dal bosco, me ne vado ad una fonte e qui in un luogo riservato alla caccia d’uccelli, mi porto un libro, o Dante, o Petrarca, o uno di quei poeti elegiaci latini, Tibullo o Ovidio e simili: leggo le loro passioni e le loro storie d’amore, mi ricordo delle mie e godo per un attimo in questo pensiero. Mi trasferisco poi nella strada verso l’osteria, parlo con quelli che passano, domando notizie dei loro paesi, ascolto varie cose e annoto le diverse e straordinarie fantasie degli uomini. Nel mentre giunge l’ora di cena, dove con la mia famiglia mangio ciò che la mia povera fattoria e la piccola rendita permette. Dopo mangiato torno all’osteria. Qui, come al solito, c’è l’oste, il macellaio, un mugnaio e due fornai. Con loro io m’incanaglisco per tutto il tempo giocando a tric e trac, e nascono mille contese e per lo più si litiga per un soldo e le nostre urla si sentono fino a San Casciano. E così, rivoltandomi in mezzo a questi pidocchi tengo il cervello in esercizio e sfogo la malignità della mia sorte, contento che mi calpesti in questo modo, per vedere infine se riesco a vergognarmi.

Venuta la sera, mi ritiro in casa, ed entro nel mio studio, e sulla porta mi spoglio di quella veste quotidiana piena di fango e mi vesto con panni reali e adatti alle corti e rivestito con dignità entro nelle corti degli uomini antichi dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi nutro di quel cibo che solo è mio ed io sono nato per lui, dove non mi vergogno di parlare con loro, e quelli, per il loro alto concetto di humanitas mi rispondono e per quattro ore non provo noia, dimentico ogni affanno, non temo la povertà, non ho paura della morte. Mi immergo tutto in loro. E siccome Dante ha scritto che non vi è conoscenza senza annotare ciò che si è capito – ho fatto capitale delle loro conversazioni e ho scritto un piccolo libro De principatibus dove io mi profondo completamente in questo argomento, trattando di cosa è un principato, di quali specie essi siano, come si conquistano, come si mantengono, perché si perdono; e se avete trovato piacere per qualche mio scritto, questo dovrebbe risultarvi gradito, perciò lo indirizzo alla Magnificenza di Giuliano de’ Medici. Filippo Casavecchia l’ha letto; vi potrà pertanto ragguagliare in parte sul contenuto e sul soggetto stesso e dei ragionamenti intorno ad esso che ho avuto con lui, sebbene ancora lo continui a rivedere e a limare. Tu vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita e venissi a stare bene da voi. Tenterò di farlo, ma quello che mi trattiene ora sono alcuni impegni che sbrigherò entro sei settimane. Quello che mi lascia dubbioso è che lì, dove siete voi, vi sono i Soderini e mi sentirei in obbligo di andare a trovarli e dialogare con loro. Temo che, quando tornerò a Firenze, non attraverserò il cancello di casa mia, ma del carcere del Bargello, perché, sebbene questo Stato poggi su buone fondamenta e gran sicurezza, tuttavia è nuovo e per questo sospettoso, né vi mancano dei saccenti che per apparire, come Pagolo Bertini, metterebbero qualcuno in carcere, facendomi pagare il conto. Se voi mi scioglierete da questo timore, verrò certamente, come ho detto, a trovarvi.

Ho ragionato con Filippo di questo mio libretto, se era opportuno consegnarlo o meno e se dovesse essere dato, se era giusto che io lo consegnassi direttamente o lo facessi consegnare. Il non darlo personalmente mi fa dubitare sul fatto che Giuliano lo leggesse e che Ardinghelli (colui che lo dovrebbe consegnare) si facesse bello di questa mia fatica. Il darlo di persona mi spinge la necessità, perché io mi logoro, e che non diventi per povertà spregevole. Avrei inoltre il desiderio che questi signori Medici cominciassero ad adoperarmi, foss’anche dovessi rotolare un sasso, perché se non dovessi guadagnare quello per cui mi adopero, mi dorrei con me stesso, e per questo libretto, quando fosse letto, si vedrebbe che quindici anni in cui sono stato in politica non ho né dormito né giocato e dovrebbe ciascuno gradire di servirsi di uno che ha accumulato tanta esperienza nel regime precedente. E della mia fedeltà non si dovrebbe dubitare, perché l’ho sempre osservata e non devo imparare ora a romperla; chi è stato buono e fedele per quarantatré anni, non può mutare la sua natura, e della mia fedeltà e bontà ne è testimonianza la mia povertà. Desidererei dunque che voi mi scriveste le vostre impressioni su quanto vi ho detto. Mi raccomando a voi. Siate felice.

10 Dicembre1513

Particolare della casa di Machiavelli in San Casciano, oggi albergo e ristorante

Sin dalla prima lettura notiamo alcuni elementi d’estrema importanza per la comprensione del pensiero machiavelliano, partendo proprio dal primo paragrafo. In esso si colgono due aspetti, il primo riferito alla concezione pessimistica dell’uomo, il secondo alla fortuna: dice infatti Machiavelli chi lascia i sua comodi per li comodi d’altri, e’ perde e’ sua, e di quelli non li è saputo grado, lasciando intendere l’ingratitudine verso colui che dedica ogni suo sforzo per aiutare altri e non riceverne nemmeno gratitudine dove sembra riecheggiare il detto latino di Plauto (nell’Asinaria) ripreso dal filosofo Hobbes homo hominis lupus. O ancora il concetto di fortuna, centrale per la sua speculazione, in cui rivendica la sua imperscrutabilità ma allo stesso la capacità dell’uomo, laddove gli venga offerta l’occasione, per agire.

Nella descrizione della giornata invece, che occupa la seconda sequenza, il Machiavelli descrive le sue attività sia quotidiane che culturali: la mattina nel bosco a cacciare e poi perdersi tra le sue “questioni” economiche come venditore di legna. Sembrerebbe quasi sminuirsi, ma seppure lui, uomo che è stato a contatto con i più grandi protagonisti della storia europea, si perde in discussioni di poco conto, non può fare a meno di notare gli atteggiamenti umani, la cui conoscenza è fondamentale per la sua speculazione politica. Quindi pausa con la lettura di autori elegiaci e d’amore: ecco che la letteratura classica, sebbene per lui “minore”, serva a lui per capire e riflettere su se stesso, non diversamente da come farà con quella che Machiavelli considererà “maggiore”. Quindi il ritorno ad una quotidianità che comincia “nel cercare le fonti per elaborare il suo pensiero politico”, poi più degradata, dove all’homo economicus si sostuisce, oserei dire, l’istinto quasi animale, che non tollera la sopraffazione nemmeno se essa deriva da un gioco. Ma tale degradazione serve quasi a fare da contrasto col climax “narrativo dell’epistola”.

Statua di Machiavelli a Firenze

Tale è la terza sequenza in cui egli ci narra il suo rapporto con i grandi classici, gli storici soprattutto. E’ quasi un passo teatrale: l’uomo che si mette in abiti “rigorosi” e alti, come alti sono i personaggi con cui entra a colloquio, perché andando alla ricerca del comportamento umano, egli trova le risposte nelle grandi azioni che gli uomini del passato hanno compiuto, ma che lui vorrebbe fossero ancora “modelli” per gli uomini di oggi ed è per questo che, come diligente scolaro, ha potuto scrivere Il principe che dovrà dare a Giuliano de’ Medici.

Nell’ultima parte della lettera, quella di doverla consegnare personalmente o tramite emissario si misura tutta la capacità machiavellica di andare dietro la realtà effettuale delle cose e quindi, una volta presone atto, decidere sul da fare (così come dovrebbe fare un principe).

Ma ci accora l’ultima richiesta che esula dall’opportunità “politica” e che individua in Machiavelli una vera e propria passione per l’arte politica che egli ha individuato, non ne può fare a meno: la vera prigione o il vero esilio, per lui, è l’inattività.

Opere minori

Le opere minori possono individuarsi in ufficiali, quali legazioni e dispacci per il governo oppure in brevi scritti politici in cui il nostro individua per la Repubblica alcuni aspetti utili per la sue scelte governative. A tale produzione ci piace ricordare quelle prettamente operative come Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati (1503) o, più tarde le riflessioni sulle grandi potenze europee: Rapporto delle cose della Magna (1508) e Ritratto delle cose di Francia (1510), il cui studio permette a Machiavelli d’individuare nel paese transalpino, unito e forte, un modello positivo, nell’Alemagna, per il frazionamenti politico, uno negativo.

Altobello Melone: Presunto ritratto di Cesare Borgia

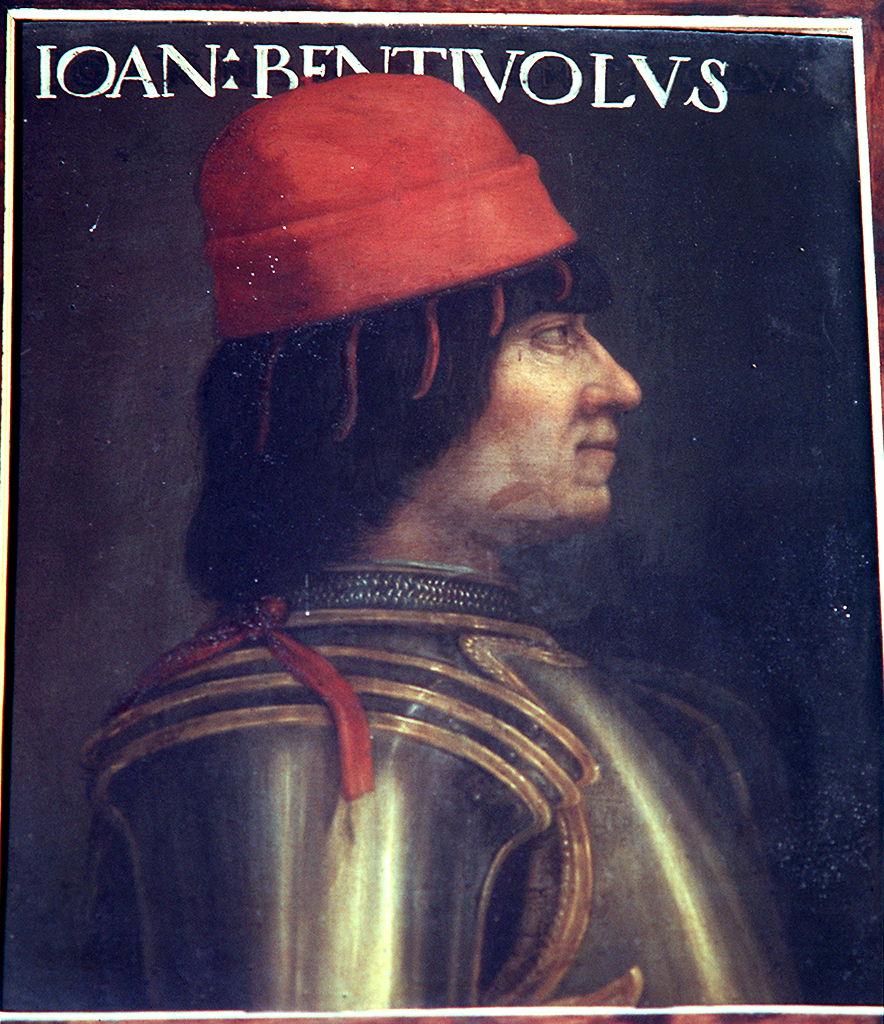

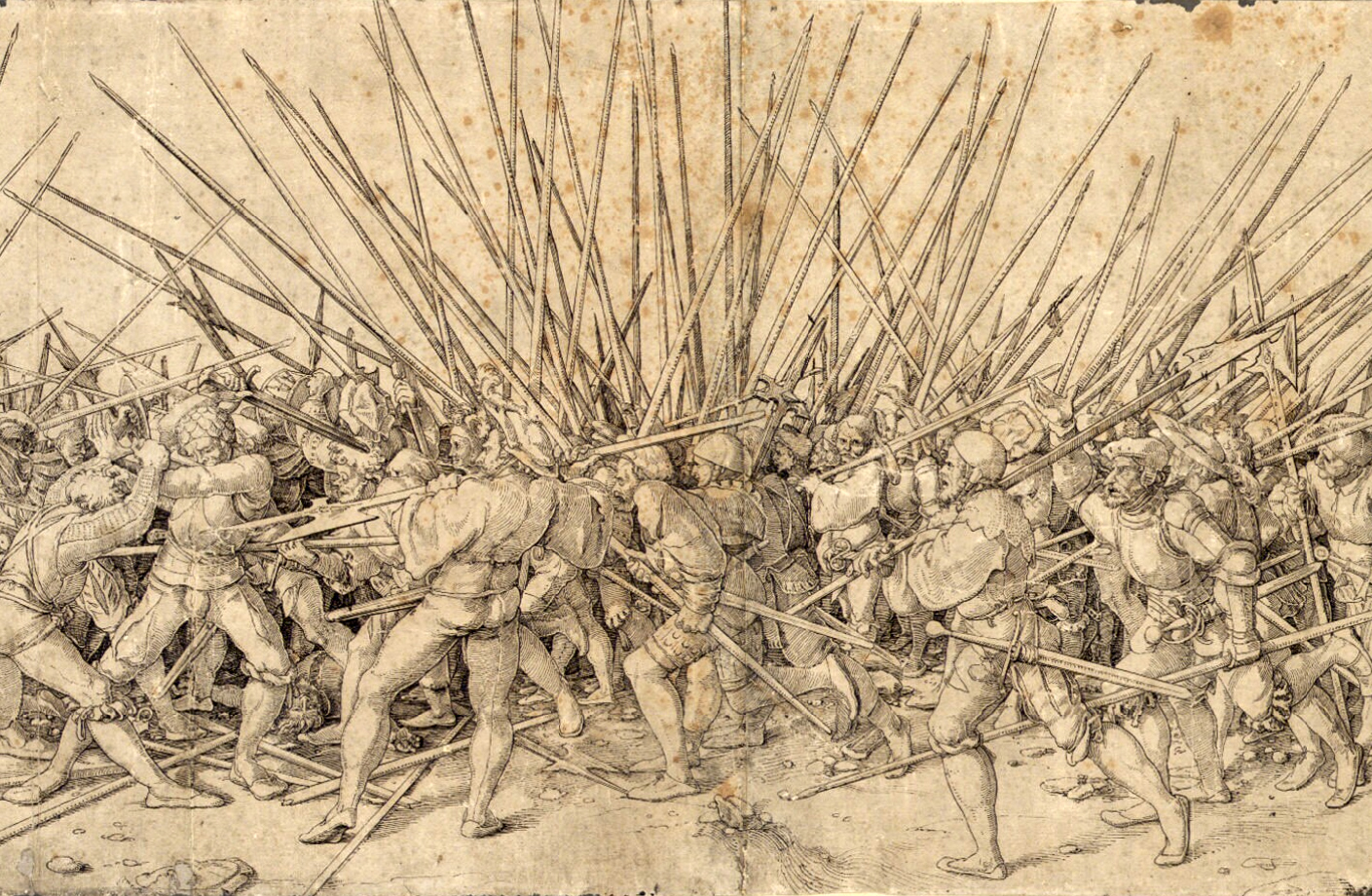

Tra queste ci piace ricordarne una: nell’opera principale, pubblicata nel 1513, il Machiavelli individua nel duca di Valentino un modello di un moderno principe, capace di andare oltre la morale al fine di costruirsi uno stato. Tale idea al pensatore fiorentino venne quando fu mandato dal governo a Senigallia per seguire gli accadimenti che dovevano portare alla riappacificazione tra coloro che si erano ribellati al suo dominio. Tale esperienza Machiavelli la traduce in un piccolo testo Del modo tenuto dal duca di Valentino nell’uccidere Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il Duca di Gravina Orsini in Senigallia, in cui descrive che, nel 1502, il duca Valentino Borgia, che ha costruito dal nulla uno stato molto potente, minaccia Bologna, governata da Giovanni Bentivoglio, con lo scopo di portarla sotto il suo dominio e renderla capitale del ducato di Romagna. Questa espansione, rapidissima e inarrestabile, preoccupa non solo gli avversari ma anche gli alleati. Così le potenti famiglie degli Orsini e dei Vitelli, che fino a quel momento avevano appoggiato il Valentino, organizzano un incontro nel castello della Magione, sul lago Trasimeno a cui partecipano il cardinale Giambattista Orsini, il capitano di ventura Vitellozzo Vitelli e i condottieri Olivierotto da Fermo, Paolo e Francesco, duca di Gavinana – tutti al soldo del Valentino – Giampaolo Baglioni tiranno di Perugia e Antonio da Venafro per conto della città di Siena. I congiurati stabiliscono di proteggere Bologna e di allearsi con i fiorentini, mandando in un luogo e nell’altro loro ambasciatori promettendo aiuto ai bolognesi spingendo i fiorentini ad unirsi per combattere il nemico comune. Alla congiura del Magione seguono numerose ribellioni: il Valentino sembra in pericolo, ma poi, con la rapidità che lo caratterizza, riesce ad avere la meglio sui rivoltosi. Riportato l’ordine, annuncia che si recherà a Senigallia per incontrare i congiurati e giungere a una pacificazione. Vitellozzo e i suoi compagni, protagonisti di un dramma ineluttabile di cui hanno il presentimento, vanno incontro al loro destino senza alcuna possibilità di difesa; il senso d’impotenza e d’isolamento che li circonda prepara l’esplodere della crudeltà e della violenza che culmina nella scena della loro uccisione:

IL DUCA DI VALENTINO: L’OMICIDIO COME LEGGE POLITICA

Vitellozzo, Pagolo e duca di Gravina in su muletti ne andorno incontro al duca, accompagnati da pochi cavagli; e Vitellozzo, disarmato, con una cappa foderata di verde, tutto afflitto come se fussi conscio della sua futura morte, dava di sé (conosciuta la virtù dello uomo e la passata sua fortuna) qualche ammirazione. E si dice che quando e’ si partì da le sua genti per venire a Sinigaglia e andare contro al duca, a li suoi capi raccomandò la sua casa e le fortune di quella, ed e nipoti ammunì che non della fortuna di casa loro, ma della virtù de’ loro padri e de’ loro zii si ricordassino. Arrivati adunque questi tre davanti al duca, e salutatolo umanamente, furono da quelli ricevuti con buono volto, e subito da quelli a chi era commesso fussino osservati, furno messi in mezzo. Ma veduto il Duca come Oliverotto vi mancava, il quale era rimaso con le sue genti a Sinigaglia, e attendeva innanzi alla piazza del suo alloggiamento sopra il fiume a tenerle nell’ordine, ed esercitarle in quello), accennò coll’occhio a Don Michele, al quale la cura di Oliverotto era data, che provvedesse in modo che Oliverotto non scampasse. Donde Don Michele cavalcò avanti, e giunto da Oliverotto li disse come e’ non era tempo da tenere le genti insieme fuora dello alloggiamento, perchè sarebbe tolto loro da quelli del Duca; e però lo confortava ad alloggiarle, e venisse seco ad incontrare il Duca. Ed avendo Oliverotto eseguito tale ordine, sopraggiunse il Duca, e veduto quello lo chiamò; al qual Oliverotto avendo fatto riverenza, si accompagnò con gli altri. Ed entrati in Sinigaglia, e scavalcati tutti a lo alloggiamento del duca ed entrati seco in una stanza secreta, furno dal duca fatti prigioni. El quale subito montò a cavallo, e comandò che fussino svaligiate le genti di Liverotto e degli Orsini. Quelle di Oliverotto furno messe a sacco, per essere propinque. Quelle degli Orsini e dei Vitegli sendo discosto e avendo presentito la ruina de’ loro padroni, ebbono tempo di mettersi insieme; e ricordatosi la virtù e disciplina di casa Vitellesca, strette insieme, contro alla voglia del paese e degli uomini inimici si salvorno. Ma e’ soldati del duca non sendo contenti del sacco della gente di Liverotto, cominciorno a saccheggiare Sinigaglia; e se non fussi che il duca con la morte di molti represse la insolenzia loro, l’arebbono saccheggiata tutta.

Ma venuta la notte, e fermi e tumulti, al duca parve di fare ammazzare Vitellozzo e Liverotto; e conduttogli in uno luogo insieme, gli fe’ strangolare. Dove non fu usato da alcuno di loro parole degne della loro passata vita: perché Vitellozzo pregò che si supplicassi al papa che gli dessi de’ suoi peccati indulgenzia plenaria; e Liverotto tutta la colpa delle iniurie fatte al duca, piangendo rivolgeva addosso a Vitellozzo. Pagolo e el duca di Gravina Orsini furno lasciati vivi per infino che il duca intese che a Roma el papa aveva preso el cardinale Orsino, l’arcivescovo di Firenze e messer Iacopo da santa Croce; dopo la quale nuova, a’ dì diciotto di gennaio, a Castel della Pieve furno ancora loro nel medesimo modo strangolati.

Vitellozzo Vitelli

Vitellozzo Vitelli, Paolo e Francesco Orsini, duca di Gravina su piccoli mezzi di trasporto andarono incontro al duca, accompagnati da cavalli; Vitellozzo disarmato, con un mantello foderato di verde, completamente assorto nella sua afflizione, consapevole che stava andando a morire, offriva di sé (saputo da tutti il suo valore e la sua trascorsa fortuna) qualche meraviglia (per lo stato in cui si era ridotto). Si dice che quando si allontanò dalla sua famiglia per andare dal duca, si accomiatò come fosse per l’ultima volta, raccomandando ai suoi uomini principali la casa ed il patrimonio e ammonì i suoi nipoti affinché ricordassero non la fortuna di quella casata, ma la virtù di essa per mezzo dei loro padri e zii. Arrivati davanti al duca, lo salutarono cortesemente e furono accolti da lui con un altrettanto volto cortese ed immediatamente furono consegnati a coloro ai quali era stato assegnato il compito di prenderli in custodia. Il duca notò che mancava Oliverotto da Fermo (che era rimasto con i suoi fanti a Senigallia ed era impegnato, davanti al suo alloggio sulla piazza sopra il fiume, a tenerli in ordine e a esercitarsi) diede un cenno con l’occhio a don Michele, che lo doveva prendere in consegna, affinché non scappasse. Don Michele a cavallo lo raggiunse e gli disse che non era il momento di tenere le truppe fuori dall’alloggiamento, perché lo stesso sarebbe stato occupato dalle truppe del duca, ma ne frattempo potevano rientrare, in quanto lui lo doveva seguire per incontrare il duca. Eseguito quanto gli veniva detto, sopraggiunse davanti al duca che lo chiamò e al quale rivolse una riverenza, quindi si unì agli altri. Entrati a Senigallia scesero dai cavalli ed entrarono nell’alloggiamento del duca ed entrati in una stanza segreta li fece prigionieri. Quindi il duca montò a cavallo ed ordinò affinché gli uomini di Oliverotto e degli Orsini fossero catturate. Quelli di Oliverotto furono presi e portati vicini; quelli di Vitellio e degli Orsini, essendo più lontani e sapendo che fine toccasse a loro padroni, si misero insieme e ricordandosi della virtù della casa di Vitellio, contro la volontà degli uomini del paese e dei loro nemici, riuscirono a salvarsi. Ma i soldati del duca, non contenti della cattura degli uomini di Oliverotto, cominciarono a saccheggiare Senigallia e se non fosse intervenuto il duca, che uccise i più insolenti tra gli abitanti della città, l’avrebbero saccheggiata tutta.

Arrivata la notte, cessati i tumulti, il duca risolse di uccidere Vitellozzo e Oliverotto e, portatili in un luogo, li fece strozzare. Egli non si curò di ascoltare parole da loro volte, degne della loro vita passata: Vitellozzo lo supplicò affinché ricevesse dal papa la remissione di tutti i suoi peccati, Oliverotto, invece, piangendo, dava la colpa a Vittellozzo per tutte le ingiurie che gli avevano rivolto. Paolo ne Francesco Orsini, duca di Gravina, furono lasciati vivi fino a quando Cesare Borgia venne a sapere che il papa aveva arrestato il cardinale Giambattista Orsini, Rinaldo Orsini, arcivescovo di Firenze e Iacopo di Santa Croce (partigiano degli Orsini): dopo questa notizia, il 18 gennaio, a Castel di Pieve furono anche loro strangolati.

Machiavelli racconta un qualcosa a cui aveva assistito personalmente: la distanza tra l’episodio e il momento di raccontarla permette al nostro di mantenere un atteggiamento quasi distaccato, da storico. Attraverso esso egli ci vuole mostrare l’agire profondamente politico del duca di Valentino, che esula da qualsiasi aspetto che non sia legato ad esso: mantenere, anche a costo dell’omicidio politico, lo stato contro le forze disgregatrici. Ma nonostante questo Machiavelli, pur con lo sguardo distaccato e impersonale dello storico mette in luce la sua grande capacità di drammaturgo che mette in scena una tragedia destinata a coinvolgere e scuotere il pubblico. Nel passo letto, Machiavelli esprime a pieno il suo gusto per la narrazione e la rappresentazione teatrale.

IL PRINCIPE

Il Principe viene composto nel 1513, quando Machiavelli sta all’Albergaccio, in una pausa della stesura dei Discorsi, opera di commento storico-politico su Livio. Tale opera, per stile e tempo di composizione (pochi mesi), sembra quasi indicarci l’impellenza con cui la scrisse, l’urgenza di sviluppare un discorso che, come dice nella lettera al Vettori, aveva maturato nel dialogo con i grandi del passato e non solo, la volontà, non certo venata da orgoglio, di collaborare per liberare l’Italia, come dirà nell’accorata preghiera dell’ultimo capitolo.

Quest’opera, infatti, segna un punto fondamentale nella storia del pensiero europeo: di contro agli specula principis in cui si trattava del dover esser di un regnante, egli disegna un ritratto, pur a tinte fosche, di come egli è e si deve comportare per l’alto compito che gli è affidato. Affinché ciò avvenga la politica dev’essere liberata dalla morale; pertanto essa “è”, in quanto autonoma e obbediente a leggi proprie, e non più un “dovrebbe essere”, in quanto vincolata alla religione e all’etica, ed è naturale, per questo, che acquisti lo statuto di scienza.

La scienza è tale se si basa su principi immutabili: si tratta di costruire l’assioma entro cui inserire le derivazioni razionali di un pensiero politico; tale assioma è nell’eternità ed immutabilità dell’uomo che governa e degli uomini che sono da lui governati. Tutti, in quanto uomini, sono naturalmente portati al loro male. Se si parte da ciò il resto viene da sé. Vediamone ora gli aspetti fondamentali.

Raffaello: Ritratto di Lorenzo de Medici

DEDICA A LORENZO DE’ MEDICI

Sogliono, el più delle volte, coloro che desiderano acquistar grazia appresso uno Principe, farsegli incontro con quelle cose che infra le loro abbino più care, o delle quali veghino lui più delettarsi; donde si vede molte volte essere loro presentati cavagli, arme, drappi d’oro, pietre preziose e simili ornamenti degni della grandeza di quelli. Desiderando io adunque, offerirmi alla vostra Magnificenzia con qualche testimone della servitù mia verso di quella, non ho trovato (intra la mia supellettile) cosa quale io abbia più cara o tanto existimi quanto la cognizione delle actioni degli uomini grandi, imparata da me con una lunga experienza delle cose moderne et una continua lectione delle antiche: le quali avendo io con gran diligenzia lungamente excogitate et examinate, et ora in uno piccolo volume ridotte, mando alla Magnificenzia Vostra.

E benché io iudichi questa opera indegna della presenzia di quella, tamen confido assai che per sua umanità gli debba essere accepta, considerato come da me non gli possa esser fatto magiore dono, che darle facultà ad potere in brevissimo tempo intendere tutto quello che io (in tanti anni e con tanti mia disagi e pericoli) ho cogniosciuto et inteso. La qual opera io non ho ornata né ripiena di clausule ample, o di parole ampullose e magnifiche, o di qualunque altro lenocinio o ornamento extrinseco, con li quali molti sogliono le loro cose descrivere et ornare; perché io ho voluto, o che veruna cosa la onori, o che solamente la varietà della materia e la gravità del subietto la facci grata. Né voglio sia imputata prosumptione se uno uomo di basso et infimo stato ardiscie discorrere e regolare e’ governi de’ principi. Perché, cosí come coloro che disegniano e paesi si pongano bassi nel piano a considerare la natura de’ monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si pongano alto sopra monti, similmente, ad cognoscere bene la natura de’ populi, bisogna essere principe, et a conoscere bene quella de’ principi, bisogna essere populare.

Coloro che desiderano ingraziarsi un Principe sono soliti andare loro incontro con quelle cose che fra le loro ritengono più care e quelle di cui vedono il Principe dilettarsi; per cui si vede che molte volte gli sono presentati cavalli, armi, tessuti dorati, pietre preziose e quelle cose che fungono da ornamento alla grandezza di quello. Desiderando dunque presentarmi alla Vostra Magnificenza con qualche testimonianza della mia devozione verso di essa, non ho trovato tra le mie cose qualcosa che io ritenga tanto cara o stimi talmente quanto la conoscenza delle azioni dei grandi uomini imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne e da uno studio assiduo delle antiche, le quali, avendo io per lungo tempo meditate ed esaminate, riportate in un piccolo libello, ora mando alla Vostra Magnificenza.

E benché io giudichi questa mia opera indegna al cospetto di quella, tuttavia confido molto che per la sua umanità gli risulti gradita, considerando come da me non possa essere fatto maggiore dono che offrirle la possibilità di potere in brevissimo tempo capire tutto ciò che io ho conosciuto e capito in tanti anni e con molti disagi e pericoli. La quale opera scrivendola io non ho ornato né riempito di periodi complessi o di parole ridondanti e magnifiche, o di qualche altra graziosità od ornamento estraneo all’argomento, con i quali molti sono soliti descrivere ed ornare; perché ho voluto o che nessuna cosa la onori o che solamente la varietà dell’argomento e l’importanza del soggetto gliela rendano gradita. Non voglio sia reputate presunzione che un uomo di basso ed umile stato abbia l’ardire di parlare e dettare le regole dei governi dei principi; perché così come coloro che debbono disegnare i paesi si pongono in pianura per esaminare l’altezza dei monti, e per esaminare la pianura si pongono in altitudine, allo stesso modo per conoscere bene la natura dei popoli bisogna essere un principe, e viceversa per conoscere quella dei principi bisogna essere uno del popolo.

Questo brano è importantissimo perché ci permette di cogliere alcuni aspetti essenziali che attengono al significato dell’opera:

- In primo luogo dobbiamo notare che essa non è più dedicata a Giuliano, fratello del papa, ma a Lorenzo, in quanto il primo era morto nel 1516 e il giovane Lorenzo faceva le veci di suo zio Giovanni, che era diventato papa col nome di Leone X;

- La rivendicazione dell’esperienza che, come abbiamo già visto nella lettera al Vettori, non si basa soltanto sull’osservazione dell’uomo, ma anche sull’imitazione dell’antico (concetto umanistico);

- La ricerca di una prosa aderente alle cose;

- La necessità della distanza per osservare ciò che si deve descrivere o commentare.

Ciò ci dice che Il Principe è un’opera assolutamente innovativa rispetto ad opere simili, il cui scopo era quella di cercare nel Medioevo un principe sottomesso ai valori religiosi, in età umanistica ai grandi classici. Machiavelli invece parte dalla realtà che, pur comparandola con le opere del passato, cerca attraverso il presente e la storia, leggi politiche. Ciò che lo distanzia è inoltre l’uso di una lingua priva di abbellimenti retorici, che per Machiavelli allontanano il lettore dall’importanza del dettato, per arrivare direttamente al concetto, in quanto il suo trattato non deve “relegarsi” a fatto letterario ma ad vero e proprio modus operandi.

L’Italia nel 1500

QUOT SINT GENERA PRINCIPATUUM ET QUIBUS MODIS ACQUIRANTUR Di quante ragioni siano e' principati e in che modo si acquistino (cap. I)

Tutti li stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati. E’ principati sono o ereditarii, de’ quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o e’ sono nuovi. E’ nuovi, o sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista, come è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi dominii cosí acquistati, o consueti a vivere sotto uno principe, o usi ad essere liberi; et acquistonsi, o con le armi d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù.

Tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto sovranità sugli uomini sono stati o sono o repubbliche o principati. E i principati sono o ereditari, dei quali il sangue del loro signore sia stato da lungo tempo principe, o sono nuovi. I nuovi o sono nuovi del tutto, come è stata Milano di Francesco Sforza, o come membri aggiunti del principe che li conquista, come il regno di Napoli per il re di Spagna. Sono questi stati così conquistati o abituati a vivere sotto un principe o abituati ad essere liberi e si acquistano o con soldati mercenari o con propri soldati, o per mezzo di fortuna o per mezzo di virtù.

In questo testo Machiavelli procede in modo dilemmatico propagginato, cioè egli cita sempre due membri, poi partendo dal secondo di essi ne sviluppa altri due e così via. E’ un metodo “scientifico” in quanto si basa sulla propagginazione logica di dati realmente esistenti, infatti non è dato che gli stati siano repubbliche o principati in quanto “esistenti”, ma in quanto “sperimentati” e “verificati”. E’ questo, infatti, un dato “reale” e quindi inoppugnabile che gli stati si strutturano o in repubbliche o retti da un sovrano. Una volta stabilito questo è naturale che tutto il resto ne derivi.

Anonimo: Cesare Borgia detto Duca di Valentino

DE PRINCIPATIBUS NOVIS QUI ALIENIS ARMIS ET FORTUNA ACQUIRUNTUR I principati nuovi che si acquistano con le armi e la fortuna altrui (cap. VII)

Coloro e quali solamente per fortuna diventano di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengono: e non hanno alcuna difficultà tra via, perchè vi volano; ma tutte le difficultà nascono quando e’ sono posti. E questi tali sono quando è concesso ad alcuno uno stato o per danari o per grazia di chi lo concede: come intervenne a molti in Grecia nelle città di Ionia e di Ellesponto, dove furono fatti principi da Dario, acciò le tenessino per sua sicurtà e gloria; come erano ancora fatti ancora quelli imperatori che di privati, per corruzione de’ soldati, pervenivano allo imperio.

Questi stanno semplicemente in sulla volontà e fortuna di chi lo ha concesso loro, che sono dua cose volubilissime e instabili. E non sanno e non possano tenere quello grado: non sanno, perché, se non è omo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole che, sendo vixuto sempre in privata fortuna, sappia comandare; non possono, perché non hanno forze che gli possino essere amiche e fedele. Dipoi gli stati che vengono subito, come tutte l’altre cose della natura che nascono e crescono presto, non possono avere le barbe e corrispondenzie loro in modo che il primo tempo adverso non le spenga; se già quelli tali (come è detto) che sì de repente sono diventati principi non sono di tanta virtù, che quello che la fortuna ha messo loro in grembo, e’ sappino subito prepararsi a conservarlo, e quelli fondamenti che gli altri hanno fatti avanti che diventino principi, gli faccino poi.

Io voglio a l’uno e l’altro di questi modi detti, circa il diventare principe per virtù o per fortuna, addurre dua exempli stati né dì della memoria nostra: e questi sono Francesco Sforza e Cesare Borgia. Francesco per li debiti mezi, e con una grande sua virtù, di privato diventò Duca di Milano; e quello che con mille affanni aveva acquistato, com poca fatica mantenne. Dall’altra parte Cesare Borgia, chiamato dal vulgo Duca Valentino, aquistò lo Stato con la fortuna del Padre e con quella lo perdé, non obstante che per lui si usassi ogni opera e facessinsi tutte quelle cose che per uno prudente e virtuoso uomo si doveva fare, per mettere le barbe sua in quelli stati che l’arme e fortuna di altri gli aveva concessi. Perché (come di sopra si disse) chi non fa e fondamenti prima, gli potrebbe con una grande virtù farli poi, ancora che si faccino con disagio dello architettore e pericolo dello edificio. Se adunque si considerrà tutti e progressi del duca, si vedrà quanto lui aversi fatti grandi fondamenti alla futura potenzia; li quali non iudico superfluo discorrere, perché io non saprei quali precetti mi dare migliori a uno principe nuovo, che lo exemplo delle actioni sue. E se gli ordini suoi non gli profittorno, non fu sua colpa, perché nacque da una extraordinaria ed extrema malignità di fortuna. Aveva Alexandro VI, nel volere fare grande il Duca suo figliuolo, assai difficultà presente e future. Prima, e’ non vedeva via di poterlo fare signore di alcuno stato che non fussi stato di chiesa; e vogendosi a tôrre quello della chiesa, sapeva che il Duca di Milano et ‘Viniziani non gliene consentirebbono, perché Faenza e Rimino erano di già sotto la protectione de’ Viniziani. Vedeva oltre a questo l’arme di Italia, e quelle in spezie di chi si fussi potuto servire, essere nelle mani di coloro che dovevano temere la grandeza del papa; e però non se ne poteva fidare, sendo tutte nelli Orsini e colomnesi e loro complici. Era adunque necessario si turbassero quelli ordini e disordinare gli Stati de Italia, per potersi insignorire sicuramente di parte di quelli; il che gli fu facile perché trovò e Veniziani che, mossi da altre cagioni, si erano volti ad fare ripassare i Franzesi in Italia; il che non solamente non contradisse, ma fe’ più facile con la resoluzione del matrimonio antico del Re Luigi.

Passò adunque il Re in Italia con lo aiuto de’ Veniziani e consenso di Alexandro; né prima fu in Milano, che il Papa ebbe da llui gente per la impresa di Romagna, la quale gli fu aconsentita per la reputazione del Re. Acquistata adunque il Duca la Romagna e sbattuti i colonnesi, volendo mantenere quella e procedere più avanti, lo impedivano dua cose: l’una le armi sua che non gli parevano fedele, l’altra, la volontà di Francia; cioè che l’arme orsine, delle quali si era valuto, gli mancassino sotto e non solamente gl’impedissino lo acquistare, ma gli togliessino lo acquistato; e che il re ancora non li facessi il simile. Delli Orsini ne ebbe uno riscontro quando, doppo la expugnazione di Faenza, asaltò Bologna: ché gli vidde andare freddi in quello assalto. E circa il re, conobbe lo animo suo quando, preso el Ducato di Urbino, assaltò la Toscana: dalla quale impresa il re lo fece desistere.

Onde che il duca deliberò di non dependere più dalle arme e fortuna d’altri. E la prima cosa, indebolì le parti orsine e colomnese in Roma: perché tutti gli aderenti loro che fussino gentili omini se gli guadagnò, faccendoli suoi gentili omini e dando loro grande provisioni; et onorògli, secondo le loro qualità, di condotte e di governi; in modo che im pochi mesi negli animi loro l’affectione delle parte si spense e tutta si volse nel duca. Doppo questo, aspettò la occasione di spegniere e capi Orsini, avendo dispersi quelli di casa Colonna: la quale gli venne bene e lui la usò meglio. Perché, advedutosi gli Orsini tardi che la grandeza del duca e della chiesa era la loro ruina, feciono una dieta alla Magione nel perugino; da quella nacque la ribellione di Urbino, gli tumulti di Romagna ed infiniti pericoli del duca, e quali tutti superò con l’aiuto delli Franzesi. E ritornatoli la reputazione, né si fidando di Francia, né de altre forze externe, per non le avere a cimentare si volse agl’inganni. E seppe tanto dissimulare l’animo suo, che gli Orsini, mediante il Signor Paulo si riconciliarono seco; con il quale il duca non mancò d’ogni ragione di offizio per assicurarlo, dandoli dinari, veste e cavalli; tanto che la simplicità loro gli condusse a Sinigaglia nella sua mane.

Spenti adunque questi capi e ridotti li partigiani loro sua amici, aveva il Duca gittati assai buoni fondamenti alla potenzia sua, avendo tutta la Romagna col Ducato di Urbino; parendoli maxime aversi acquista amica la Romagnia e guadagnatosi quelli popoli, per avere cominciato a gustare il bene essere loro. E perché questa parte è degna di notizia e da essere imitata da altri, non la voglio lassare indietro. Presa che ebbe il duca la Romagna e trovandola suta comandata da Signori impotenti, li quali più presto avevano spogliato e loro subditi, che corretti e dato loro materia di disunione non di unione, tanto che quella provincia era tutta piena di latrocinii, di brighe e di ogni altra ragione di insolenzia; iudicò fussi necessario, ad volerla ridurre pacifica ed ubidiente al braccio regio, dargli buono governo. E però vi prepose messer Ramirro de Orco, uomo crudele ed expedito, al quale dette plenissima potestà: costui im poco tempo la ridusse pacifica et unita, con grandissima reputazione.

Di poi iudicò il duca non essere necessaria sì excessiva autorità, perché dubitava non divenissi odiosa; e preposevi uno iudizio civile nel mezo della provincia, con uno presidente excellentissimo, dove ogni città vi aveva lo advocato suo. E perché cognosceva le rigorosità passate avergli generato qualche odio, per purgare li animi di quegli populi e guadagniarseli in tutto volse mostrare che, se crudeltà alcuna era seguita, non era causata da llui ma dall’acerba natura del ministro. E preso sopra questo occasione, lo fece a Cesena una mattina mettere in dua pezi in sulla piaza, con un pezo di legne et uno coltello sanguinoso accanto; la ferocità del quale spettaculo fece quegli popoli in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi.

Ma torniamo donde noi partimmo. Dico, che trovandosi il duca assai potente et in parte assicurato de’ presenti periculi, per essersi armato a ssuo modo et avere in buona parte spente quelle arme che (vicine) lo potevano offendere, gli restava (volendo procedere collo acquisto) el respecto del Re di Francia; perché conosceva come dal Re, il quale tardi s’era acorto dello errore suo, non gli sarebbe sopportato. E cominciò per questo a cercare amicizie nuove e vacillare con Francia, nella venuta che li Franzesi facevano verso el Regno di Napoli contro alli Spagniuoli che assediavano Gaeta. E lo animo suo era assicurarsi di loro; il che già sare’ presto riuscito, se Alexandro viveva. E questi furno e governi sua, quanto alle cose presente.

Ma quanto alle future, lui aveva ad dubitare im prima che un nuovo successore alla chiesa non gli fussi amico e cercassi torgli quello che Alexandro li aveva dato. Di che pensò assicurarsi in quatro modi: prima, di spegniere tutti e sangui di quelli signori che lui aveva spogliati, per tôrre al Papa quella occasione; secondo, di guadagniarsi tutti e gentili omini di Roma (come è detto) per potere con quelli tenere il papa in freno; terzio, ridurre il Collegio più suo che poteva; quarto, aquistare tanto imperio avanti che il papa morissi, che potessi per se medesimo resistere a uno primo impeto.

Di queste quatro cose alla morte di Alexandro ne aveva condotte tre; la quarta aveva quasi per condotta: perché de’ signori spogliati ne ammazzò quanti ne poté aggiugniere e pochissimi si salvarono; i gentili omini romani si aveva guadagnati e nel Collegio aveva grandissima parte; e quanto al nuovo acquisto, aveva disegniato diventare Signore di Toscana, e possedeva di già Perugia e Piombino, e di Pisa aveva presa la protectione. E come non avessi avuto ad avere rispetto a Francia (che non gliene aveva ad avere più, per essere di già e Franzesi spogliati del Regno di Napoli dalli Spagniuoli, di qualità che ciascuno di loro era necessitato comperare l’amicizia sua), egli saltava in Pisa. Doppo questo Lucca e Siena cedeva subito, parte per invidia de’ Fiorentini, parte per paura: e Fiorentini non avevano rimedio. Il che se gli fussi riuscito (che gli riusciva l’anno medesimo che Alexandro morì), si acquistava tante forze e tanta reputazione che per se stesso si sarebbe retto, e non sare’ più dependuto dalla fortuna o forze di altri ma solo dalla potenzia e virtù sua.

Ma Alexandro morì doppo cinque anni che egli aveva incominciato a trarre fuora la spada: lasciollo con lo Stato di Romagnia solamente assolidato, con tutti li altri in aria, infra dua potentissimi exerciti inimici e malato ad morte. Et era nel duca tanta ferocità e tanta virtù e si bene conosceva come li omini si hanno a guadagnare o perdere, e tanto erano validi e fondamenti che in sì poco tempo si aveva fatti che, se non avessi avuto quelli exerciti addosso o lui fussi stato sano, arebbe retto ad ogni difficultà. E che e fondamenti sua fussino buoni, si vidde: ché la Romagnia lo aspettò più di uno mese; in Roma ancora che mezo vivo stette sicuro; e benché Baglioni, Vitelli et Orsini venissino in Roma, non ebbono seguito contro di lui; potè fare se non chi e’ volle papa, almeno che non fussi chi egli non voleva. Ma se nella morte di Alexandro fussi stato sano, ogni cosa gli era facile: e lui mi disse, negli dì che fu creato Julio II, che avea pensato a cciò che potessi nasciere morendo el padre et ad tutto aveva trovato rimedio; excepto che non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora lui per morire.

Racolte io adunque tutte le actioni del duca, non saprei riprenderlo; anzi mi pare, come io ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con le arme di altri sono ascesi allo imperio. Perché lui, avendo l’animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti; e solo si oppose alli sua disegni la brevità della vita di Alexandro, e la sua malattia. Chi adunque iudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi delli inimici, guadagniarsi delli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da’ populi, seguire e riverire da’ soldati, spegniere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antiqui, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegniere la milizia infedele, creare della nuova, mantenersi le amicizie degli re e de’ principi in modo che ti abbino a beneficare con grazia o offendere con respecto: non può trovare più freschi exempi, che le actioni di costui.

Solamente si può acusarlo nella creazione di Julio pontefice, nella quale il duca ebbe mala electione. Perché (come è detto) non potendo fare uno papa a suo modo, poteva tenere che uno non fussi papa; e non doveva mai consentire al papato di quelli cardinali, che lui avessi offesi o che, divenuti papa, avessino ad avere paura di lui: perché gli uomini offendono o per paura, o per odio. Quelli che lui aveva offeso erano infra gli altri Sancto Pietro ad Vincula, Colonna, San Giorgio, Ascanio; tutti li altri avevano (divenuti papi) ad temerlo, eccepto Roano e gli Spagniuoli: questi per cogniunzione et obligo, quello per potenzia, avendo coniunto seco el Regno di Francia. Pertanto el duca innanzi ad ogni cosa doveva creare papa uno spagniuolo; e non potendo, dovea consentire a Roano non a San Pietro ad Vincula. E chi crede che nelli personaggi grandi benefizii nuovi faccino dimenticare le iniurie vechie, s’inganna. Errò adunque el duca in questa electione e fu cagione dell’ultima ruina sua.

Anonimo: Rodrigo Borgia, papa Alessandro VI

Coloro che, affidandosi solamente alla fortuna, diventano da privati cittadini principi, lo diventano facilmente ma con molta difficoltà mantengono il loro stato; e non hanno alcuna opposizione nell’acquisizione del principato, ma molte una volta insediati. E questi principi lo diventano quando è concesso loro da qualcuno uno stato o dietro pagamento o perché lo riceve in dono da chi lo concede: come capitò a molti nelle città greche della Ionia e dell’Ellesponto, dove divennereo principi grazie a Dario affinché le governassero per garantirgli sicurezza e gloria; allo stesso modo erano eletti imperatori da cittadini privati dopo aver corrotto i soldati ottenendo così l’Impero.

Coloro che sono diventati principi in questo modo si appoggiano soltanto sulla volontà o la fortuna di chi ha concesso loro lo stato, che sono assolutamente volubili ed instabili. E non sanno ne possono mantenere quella posizione: non sanno, perché, se non vi è un uomo di grandissima capacità e virtù, non è pensabile che, avendo vissuto sempre da cittadino privato, sappia comandare; non possono, perché non possiedono armi proprie che siano loro obbedienti e fedeli. Inoltre gli stati che si sviluppano all’improvviso, come tutte le cose che crescono velocemente in natura, non possono avere radici e ramificazioni in modo che alla prima intemperie non appassiscano; a meno che gli stessi (come già detto) che improvvisamente sono diventati principi non possiedono tanta virtù che ciò che la fortuna ha procurato loro si apprestino da subito a mantenerlo, e le basi (degli stati) che gli altri hanno fatto prima di essere principi, facciano in seguito.

Voglio, riguardo ai due modi citati, cioè diventare principe per virtù o per fortuna, riportare due esempi tratti dalla contemporaneità e questi sono Francesco Sforza e Cesare Borgia. Francesco, con azioni opportune e con grande capacità politica, da cittadino privato divenne Duca di Milano e ciò che aveva acquistato con mille difficoltà, mantenne con poca fatica. L’altro, Cesare Borgia, chiamato Duca di Valentino, acquistò lo stato grazie alla potenza del padre e con la stessa lo perse; nonostante che, da parte sua, si facesse di tutto e si mettessero in opera tutte quelle azioni che un uomo saggio e virtuoso doveva fare, affinché si mettessero quelle radici in quegli stati che la forza e la fortuna di altri gli avevano concesso. Perché (come già detto) chi non pone fondamenta prima, potrebbe con grande capacità, farle in seguito, sebbene si facciano con difficoltà dell’architetto e pericolo di crollo dell’edificio. Se dunque si esamineranno tutti i comportamenti del duca, si vedrà che lui aveva messo solide fondamenta per la sua futura potenza, che giudico necessario analizzare, perché non saprei quali consigli più validi offrire ad un principe nuovo che l’esempio delle sue azioni. E se le azioni fatte non gli giovarono, non fu per colpa sua, perché derivarono da una eccezionale e grandissima avversità della sorte.

Alessandro VI aveva, nel voler rendere potente suo figlio molte difficoltà sia nell’immediato che nel futuro. per prima cosa non vedeva il modo di poterlo fare signore di alcuno stato che non fosse lo Stato della Chiesa e decidendosi a prendere (parte di) quello stesso, sapeva che il Duca di Milano e i Veneziani non glielo avrebbero consentito, perché Faenza e Rimini erano già sotto protezione veneziana. Vedeva inoltre le forze militari in Italia, soprattutto quelle di cui si sarebbe dovuto servire, essere nella mani di coloro che non desideravano che la potenza della chiesa si ingrandisse; e perciò non se ne poteva fidare, stando tutte nelle mani degli Orsini e dei Colonna e dei loro alleati. Era dunque necessario si mettesse in discussione quell’equilibrio politico e si mettessero in crisi gli stati italiani, per potersi impossessare di parte di quelli senza correre troppi rischi, cosa che gli fu piuttosto facile perché trovò i veneziani che, mossi da loro motivazioni (diverse da quelle di Alessandro) si erano decisi a richiamare i Francesi, il che non contraddisse i suoi piani, ma li rese più facili con lo scioglimento del matrimonio di re Luigi XII con l’antica sposa (Giovanna di Francia per prendere, in seconde nozze, Anna di Bretagna, vedova di Carlo VIII e discendente dei Visconti).

Venne dunque il re di Francia in Italia, con l’aiuto di Venezia e il consenso di Alessandro VI e non aveva ancora raggiunto Milano che il papa ricevette da lui soldati per la conquista della Romagna, che fu resa possibile grazie al prestigio del re. Il duca, presa dunque la Romagna e sconfitti i Colonna, volendola mantenere e continuare nella sua politica espansionista, era ostacolato da due cose, la prima che le sue forze militari non gli fossero fedeli, l’altra la proibizione della Francia; cioè che le armi degli Orsini, delle quali si era servito, gli venissero a mancare e non solamente gli impedissero d’allargare le sue conquiste, ma che gli togliessero anche quelle già fatte e che il re di Francia non facesse le stesse cose. Degli Orsini ebbe la prova quando, dopo Faenza, assaltò Bologna, che li vide non impegnarsi troppo in quell’attacco; riguardo il re di Francia capì le sue intenzioni quando, conquistato il ducato di Urbino, assaltò la Toscana, ma fu fermato per ordine del re.

E perciò il duca decise di non dipendere più dalle armi e dalla fortuna offerte da altri. Innanzi tutto indebolì i Colonna e gli Orsini a Roma facendo in modo di allontanare da loro e guadagnarli per sé tutti i loro partigiani in città, offrendo lauti stipendi e onorandoli affidando incarichi militari e politici, secondo le loro competenze di modo che, in pochi mesi, la partigianeria si spense e si rivolse verso il duca. In seguito aspettò l’occasione per uccidere i comandanti degli Orsini, dopo aver costretto alla fuga quelli dei Colonna, la quale occasione seppe sfruttare bene e utilizzare ancor meglio. Infatti, gli Orsini resisi conto tardi dell’accresciuta potenza del duca e della chiesa rappresentava la rovina per loro, indissero un’adunanza in Megione presso Perugia: da essa derivarono la ribellione di Urbino, la ribellione della Romagna ed altri innumerevoli pericoli per il duca, che superò grazie all’aiuto dei Francesi. Il duca, riacquistata la forza (che era stata in pericolo) non fidandosi completamente dei francesi né di altre forze esterne, per non metterle alla prova, decise di operare attraverso gli inganni. Seppe nascondere così bene le sue intenzioni che gli Orsini, grazie alla mediazione del signor Paolo Orsini, si riconciliarono con lui, e con Paolo il duca non mancò mai di ogni atto di cortesia per rassicurarlo, donandogli soldi, vesti e cavalli, tanto che la loro semplicità li portò a Senigallia a cadere nelle sue mani.

Uccisi dunque questi capi militari e fatti passare dalla sua parte i loro fautori, il duca aveva posto le basi per il suo potere, avendo sotto di sé tutta la Romagna ed il ducato di Urbino; sembrandogli soprattutto avere ottenuto il favore di tutta quanta la Romagna e di essersi guadagnato la fedeltà della popolazione per aver iniziato a sperimentare i vantaggi del suo governo. E perché questo fatto è degno di commento e di essere imitata, non la voglio trascurare. Il duca, presa la Romagna e trovandola governata da signori incapaci che avevano piuttosto spogliato che guidato i loro cittadini e dato loro motivo di disunione più che di unione, per il fatto che quella provincia era completamente piena di ruberie, rivalità e d’ogni altra prepotenza; il duca giudicò fosse necessario ridurla pacifica ed obbediente al suo sovrano e darle un buon governo. Perciò vi mise a capo Ramiro de Lorqua, uomo crudele e sbrigativo, a cui dette pienissima libertà d’azione; costui, in poco tempo, la riportò pacifica e obbediente.

In un secondo tempo il duca credette che non fosse più necessaria una così estrema autorità, perché pensava potesse diventare odiosa e pose a capo della Romagna una magistratura civile con sede nella regione con un presidente eccellentissimo, presso la quale magistratura ogni città della regione aveva il suo rappresentante. Poiché sapeva che la severità passata gli aveva procurato qualche risentimento, per liberare gli animi di quei popoli e guadagnare la loro fedeltà volle dare la dimostrazione che, se vi era stata qualche crudeltà, non dipendeva da lui, dal ministro preposto al governo, e preso a motivo l’odio dei suoi sudditi verso di lui, una mattina gli fece tagliare la testa su di un ceppo con una mannaia e un coltellaccio insanguinato, la ferocia di quello spettacolo fece in un attimo rimanere tutti quei popoli allo stesso tempo contenti e stupefatti.

Ma torniamo da dove siamo partiti: dico che il duca, trovandosi il duca in una posizione di forza ed essendosi assicurato dai pericoli immediati, per essersi procurato milizie proprie e per aver battuto quelle più prossime che potevano colpirlo, gli rimaneva, per allargare i suoi confini, il timore del re di Francia, perché sapeva come lo stesso re, il quale si era accorto troppo tardi del suo errore (nell’aver favorito il duca), non avrebbe mai concesso un allargamento della sua potenza. Per questo cominciò a cercare nuove alleanze e a tentennare nell’amicizia con i Francesi, in occasione della discesa di quest’ultimi verso il regno di Napoli contro gli Spagnoli che assediavano Gaeta. E il suo tentativo era quello di rendere innocui i Francesi, il che gli sarebbe riuscito se Alessandro VI non fosse morto. E queste furono le sue scelte politiche riguardo le cose presenti.

Ma quanto alle cose future, lui doveva temere per prima cosa che il nuovo pontefice non gli fosse amico e cercasse di togliergli quello che Alessandro VI gli aveva dato. Per cui pensò di neutralizzare questo rischio in quattro modi: primo, eliminare tutti i discendenti di quelli a cui aveva tolto lo stato, al fine di togliere al nuovo papa l’occasione di sfruttare le rivendicazioni dei signori e degli eredi spodestati; secondo, guadagnare a sé tutti i nobili di Roma (come è stato già detto) per potere, per mezzo loro, tenere a freno il papa; terzo, avere il maggior numero possibile di cardinali a lui favorevoli (per impedire l’elezione di un papa ostile); quarto, acquistare tanto potere prima che il papa suo padre morisse, da poter resistere con le proprie forze a un primo assalto. Di queste quattro cose alla morte di Alessandro ne aveva condotte tre, la quarta quasi realizzata: perché dei signori spodestati ammazzò tutti quelli che aveva potuto raggiungere e pochissimi tra loro scamparono; i nobili romani se li era fatti amici e nel collegio cardinalizio aveva un numero alto di prelati a lui favorevoli. Riguardo al nuovo territorio da conquistare, aveva progettato di diventare signore della Toscana e possedeva già Perugia e Piombino e aveva messo dsotto sua protezione Pisa. E non appena non avesse dovuto più temere i Francesi (e non doveva quasi averne più, avendo essi perso il regno di Napoli a favore degli Spagnoli in modo che sia la Francia sia la Spagna si trovavano nella necessità di comprare la sua amicizia), egli si sarebbe gettato su Pisa. Dopo questo Lucca e Siena si sarebbero immediatamente arrese, parte per rivalità dei Fiorentini, parte per paura; e i Fiorentini non avrebbero più avuto scampo. Il diventare duca di Toscana se gli fosse riuscito (che gli sarebbe riuscito l’anno stesso della morte di Alessandro) avrebbe acquisito tanta forza e tanto rispetto che si sarebbe sostenuto con le proprie forze e non sarebbe più dipeso dalla sorte e forze di altri, ma soltanto dalla sua potenza e capacità politica.

Ma Alessandro morì dopo cinque anni che il Valentino aveva iniziato le sue attività militari e lo lasciò con il solo stato di Romagna assicurato e con tutti gli altri non ancora assestati tra i due potentissimi nemici tra i Francesi e gli Spagnoli e gravemente ammalato. Eppure vi era nel duca tanta ferocia e tanta capacità e conosceva perfettamente come portare gli uomini dalla propria parte o annientarli, e tanto erano valide le basi che si era costruite che, se non avesse avuto eserciti minacciosi intorno o se non si fosse ammalato, avrebbe resistito a tutte le difficoltà. E che le fondamenta sua fossero valide, si vide con chiarezza, perché la Romagna lo aspettò per più di un mese; a Roma, benché gravemente malato, rimase in sicurezza e benché il governatore di Bologna, Baglioni, i Vitelli e gli Orsini fossero venuti a Roma, non trovarono aiuti contro di lui; se non riuscì a fare eleggere papa chi voleva lui, riuscì a impedire che fosse eletto chi non voleva. Ma se durante la morte di Alessandro fosse rimasto sano, ogni cosa gli sarebbe stata facile: lui mi disse, nei giorni in cui venne creato pontefice Giulio II, che aveva pensato a quello che sarebbe successo dopo la morte del padre e a tutto ciò che dopo la morte del padre potesse succedere aveva trovato rimedio; eccetto che non pensò mai, di fronte alla morte del padre, di stare anche lui per morire.

Ho riunite tutte le azioni del duca e non saprei criticarlo, anzi mi sembra (come ho fatto) di proporlo come modello per tutti coloro che per fortuna o per forza di altri sono arrivati al potere; perché lui avendo un animo magnanimo e un grande obiettivo, non poteva comportarsi diversamente e solamente si oppose ai suoi propositi la brevità della vita di Alessandro VI e la propria malattia. Chi dunque giudica necessario per il suo principato nuovo mettersi al sicuro dai nemici, guadagnarsi dagli amici; vincere per forza o per inganno; farsi amare o temere dai popoli; seguire e farsi rispettare dai soldati; uccidere quelli che ti possono o devono offendere; rinnovare le istituzioni vigenti prima dell’ascesa del principe; essere severo e ben accetto; di grande animo e generoso; eliminare la forza militare infedele, crearne una nuova; mantenere l’amicizia dei re e dei principi in modo che rechino benefici con riconoscenza o recare qualche danno con esitazione; non può trovare i più recenti esempi che le azioni di costui.

Solamente si può accusarlo della nomina di Giulio II come papa, nella quale il duca fece una cattiva scelta. Perché (come già detto) non potendo fare un papa a suo gradimento, poteva ottenere che non ne venisse eletto un altro; e non doveva permettere che venisse eletto papa uno di quei cardinali che lui avesse offeso o che, diventati papa, avesse motivo di aver paura di lui: perché gli uomini offendono per paura o per odio. Quelli che lui aveva offeso vi erano, fra gli altri, Giuliano della Rovere, cardinale di San Pietro in Vincoli, i cardinali Giovanni Colonna, Raffaello Riario, Ascanio Sforza; tutti gli altri, diventati papi, lo avrebbero dovuto temere, ad eccezione dei Roano e dei cardinali spagnoli, quest’ultimi per i legami di nazionalità e per obbligazione e quello di Roano per il suo potere, avendo l’appoggio di tutti i Francesi. Per cui il duca prima di tutto doveva creare papa uno spagnolo e, non potendo, doveva consentire a Roano, ma non a un Della Rovere. E chi crede che nei personaggi magnanimi i nuovi benefici facciano dimenticare le antiche ingiurie, si sbaglia. Sbagliò dunque il duca in questa scelta e ciò fu motivo della propria definitiva caduta.

John Collier: Un bicchiere di vino con Cesare Borgia (1914)

Questo lungo passo è da mettere in relazione con l’operetta Del modo che tenne el duca di Valentino per ammazzar Vitellozzo, Oliverotto da Fermo, il signor Paolo e il Duca di Gravina Orsini in Senigaglia in cui si descrive in modo dettagliato il modo di operare di Cesare Borgia. E’ proprio in quella occasione, a cui per ordine del governo fiorentino assistette personalmente, che poté misurare l’abilità del duca di Valentino, abilità ancora più apprezzabile in quanto costretta alla crudeltà. Nel passo precedente, tuttavia, quello che emerge è lo sguardo storico che, pur ammirato, osserva il momento e lo registra.

Ne Il Principe Machiavelli, dopo aver appena accennato alla “fortuna” di Francesco Sforza che, dopo esser stato a capo delle milizie di Milano impegnate nella guerra contro Venezia, rivolge le armi contro la propria città, ne abbatte il governo, e sposa la figlia del defunto Francesco Maria Visconti, diventando così “nuovo” signore della città Ambrosiana, incentra tutto il discorso su Cesare Borgia, la cui figura è inquadrata nella sua totalità. Infatti muore nel 1507 e lo scrittore fiorentino, nei cinque anni di distanza che lo separano dall’opera, può misurare l’intera sua grandezza politica, strutturando l’argomento in sei parti fondamentali:

- Parte dall’assioma scientifico: chi guadagna lo stato con le armi altrui o con la fortuna, lo raggiunge facilmente, ma difficilmente lo mantiene.

- conforta, con personalità contemporanee, l’assioma precedente nella figura di Francesco Sforza, che, ottenuto lo stato con difficoltà lo mantiene semplicemente e quello di Cesare Borgia che ottenuto facilmente dal padre, pur operando “politicamente” in modo virtuoso, per malignità della “fortuna” lo perde.

- Ripercorre la storia politica del duca a partire dalla politica nepotista di Adriano VI che lo condurrà in seguito alla piena conquista della Romagna e del ducato di Urbino.

- Mostra come un principe debba mantenere e rafforzare la sua posizione appena ottenuta anche con l’inganno: è l’episodio di Remirro de Orco (Ramiro de Lorqua) suo scudiero a cui viene ordinato per sedare gli scontenti e i facinorosi di usare la forza, quindi addossandogli tutta la responsabilità della violenza messa in atto, lo uccide, guadagnandosi la fama di pacificatore.

- Raggiunto l’apice del successo il Valentino comincia il suo declino per “malignità” della fortuna: gli muore il padre e lui si ammala: egli non riuscirà a gestire, nel pieno delle sue forze, le trame che porteranno all’elezione di un nuovo pontefice che non sia, nei suoi confronti, nemico.

- Valutazione finale sull’operato del figlio di Alessandro: egli mise in atto tutte le azioni gloriose ma, per una straordinaria cattiva sorte, non poté portarla a termine.

Se si considera il modello logico seguito dal Machiavelli nel disegnare la figura del Valentino due sono gli elementi che emergono:

- Lo sguardo di Machiavelli non è più storico ma politico: le azioni di Cesare Borgia vengono valutate alla luce del loro effetto politico e, a partire da esso, proposte come modello per il nuovo principe;

- La contraddizione tragica, e perciò poetica, di Cesare che si muove tra virtù e fortuna. Se nell’assioma iniziale, infatti, si afferma che chi raggiunge l’obiettivo politico grazie ad una concessione lo deve mantenere con estrema fatica e virtù, il duca di Valentino si mostra non solo capace, ma addirittura esemplare nel metterla in opera, ma tragicamente, la dea bendata gli volge le spalle.

Per Machiavelli dunque qual è il modo per non ruinare del tutto?

Sebastiano del Piombo: ritratto di Cesare Borgia

DE HIS REBUS QUIBUS HOMINES ET PRAESERTIM PRINCIPES LAUDANTUR AUT VITUPERANTUR Di quelle cose per le quali gli uomini e specialmente i principi sono lodati o vituperati (cap. XV)