Pier Vittorio Tondelli nasce a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nel 1955. Qui passa i primi anni della sua vita, frequentando gli istituti scolastici e raggiungendo la maturità presso il Liceo Classico “Rinaldo Corso”. E’ in questo periodo che partecipa attivamente alle attività dell’oratorio, facendo parte dell’associazionismo cattolico e scrivendo, presso piccole riviste ciclostilate, brevi articoli con lo pseudonimo di Vicky. Ed è ancora nella cittadina emiliana, pur in piena adolescenza, che mostra la sua vocazione “artistica”, scrivendo e mettendo scena piccoli lavori teatrali, tra i quali ricordiamo una sua rappresentazione tratta dal romanzo di Saint-Exupéry.

Nell’anno accademico 1974/1975 si sposta a Bologna, dove s’iscrive al DAMS (acronimo per Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo). Tale corso universitario, il primo in Italia, nasce nel 1971 e costituirà per la città emiliana un coacervo di sperimentazioni artistiche assolutamente innovative dal punto di vista culturale: tra i primi docenti il semiologo e scrittore Umberto Eco, il regista teatrale Luigi Squarzina, il narratore Gianni Celati, il critico letterario Luciano Anceschi. Grazie ad esso Bologna diventerà il centro di raccolta delle più svariate esperienze creative e di diversi apporti di giovani intellettuali provenienti da tutta Italia, soprattutto dalle regioni del Sud.

Un’assemblea al DAMS (in primo piano Umberto Eco e Luigi Squarzina)

Ma gli anni ’70 sono anche anni in cui il dibattito, pur feroce, esploso nella rivolta studentesca, sfocerà negli “anni di piombo” con l’eversione di frange extraparlamentari sia di destra che di sinistra e che troveranno nel rapimento ed uccisione di Aldo Moro (parlamentare della Democrazia Cristiana) e nell’attentato alla Stazione di Bologna i punti estremi di quella strategia della tensione e della lotta armata che caratterizzeranno quel decennio.

Insomma, per quegli anni «teniamo buona la qualifica di “anni di piombo”, che vale se non altro a conservare memoria di quell’inaudito sbocco di sangue. Anche se, per equità, sarebbero Piombo e Tritolo (prima il tritolo, in ordine di apparizione) i materiali simbolici del periodo. Ma l’applicazione della pena di morte da parte di bande di superbi (“superbi” è l’aggettivo, secondo me di mirabile precisione, adoperato dal professor Enrico Fenzi per definire il fondamentale vizio umano del terrorismo rosso, nel quale aveva militato) non racconta dei Settanta, che l’aspetto più macroscopico e più mediatico. Quello che produceva i titoli cubitali, magari offuscando il resto e quasi tutto il resto.

(…)

La straordinaria energia artistica di quel periodo trasportò dentro la cultura di massa prodotti fino allora di fronda o di cantina, come la canzone d’autore. Non solo la letteratura, il teatro, il cinema, la grafica, il fumetto, i festival di poesia: fu la socialità nel suo complesso a vivere una stagione febbrile e creatrice nella quale sperimentare a tutti i costi – anche nei costumi sessuali – fu certamente anche un vezzo e una moda; e generò non pochi fenomeni di vero e proprio kitsch “di sinistra”; però dava voce e corpo a un’irrequietezza culturale e politica che si respirava a pieni polmoni, ovunque fino a stordirsi. Il contagio era ingovernabile, trascinava “fuori casa”, sconsigliava la pigrizia, quasi obbligava a confrontarsi con abitudini, scenari, costumi inediti. Tra i quali il consumo di droghe prese la mano a molti: tra le stragi del decennio quello dell’eroina è ricordata poco e male ma lo contraddistinse, nel male e nel dolore, tanto quanto la violenza politica» (Michele Serra)

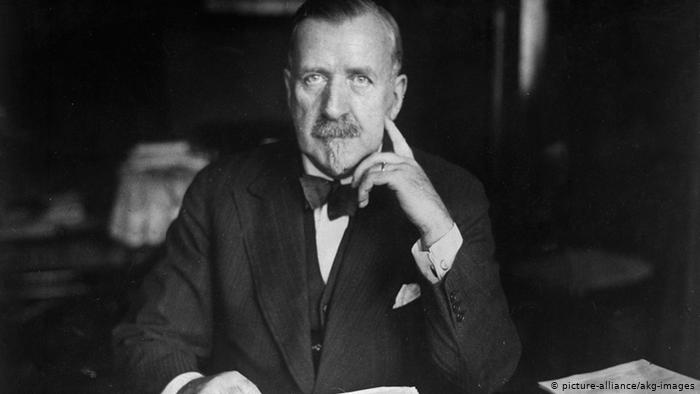

Andrea Pazienza

E’ questo l’humus culturale che respirò Pier Vittorio Tondelli nella Bologna degli anni Settanta, la voglia di sperimentare che coinvolse, appunto, la musica, con gli Skiantos di Freak Antoni, il fumetto con i disegni e le storie di Andrea Pazienza e con i racconti raccolti nella sua opera prima Altri libertini.

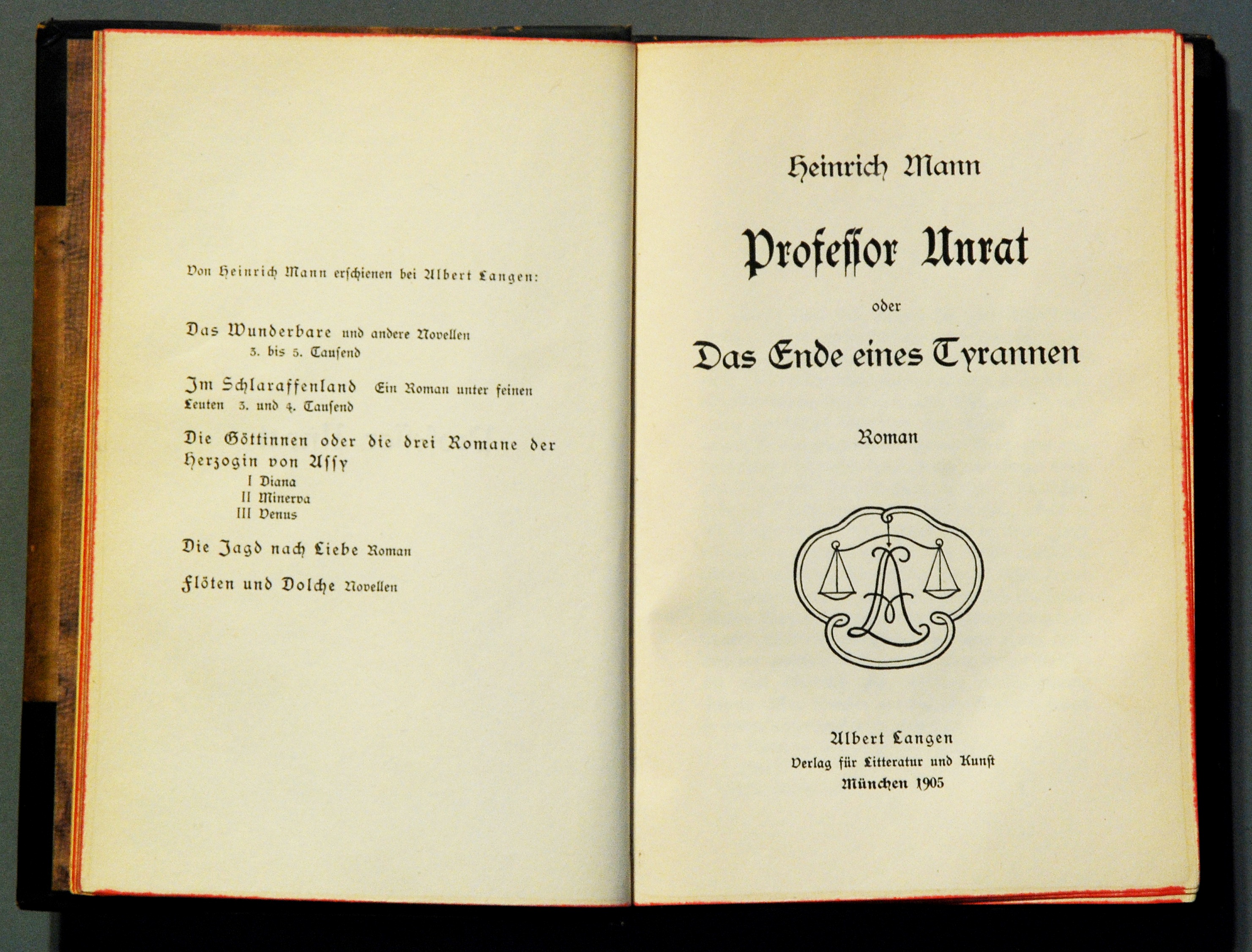

Altri libertini esce per i tipi Feltrinelli nel 1980 con la definizione di romanzo. Infatti nonostante fosse composto da sei racconti, lo stesso Tondelli li inquadra come sei episodi di una stessa vicenda, in cui si racconta (con richiami interni) la vita di diversi giovani che, in un periodo completamente “post”, post moderno, (nato con il Nome della rosa di Eco, pubblicato nello stesso anno), post anni di piombo, post ideologie sembrano cercare una nuova identità nella nullificazione di se stessi attraverso l’eroina, il sesso e l’idea utopica di un’altrove.

Edizione originale di Altri libertini

NELLA SOFFITTA DELL’ANNACARLA

La notte la facciamo poi dall’Annacarla, nella sua soffitta di Piazza Bonifazio Asioli dove in questi anni ci si e sempre ritrovati a tirar mattino tanto da farla diventare un’istituzione del giro nostro, un po’ come lo Sporting. E in quelle stanze piene di spot arancioni e paralumi violacei è successo un po’ di tutto e non c’è nessun fricchettino che sia passato da queste parti che non abbia trovato ospitalita tra gli Oscar Mondadori sparsi qua e la e tutt’intera la collezione dei Classici dell’Arte Rizzoli impilata come pronta alla rivendita tra la collana grigiobianca di Psicologia e Psicoanalisi di Feltrinelli, gli Strumenti Critici Einaudiani e quelli di Marsilio e di Savelli un po’ bistrattati in seconda fila accanto alle Edizioni Mediterranee e alia Biblioteca Blu e ai Centopagine e ai rari Squilibri, troppo pericolosamente accanto agli Adelphi e ai Guanda civettosamente sparsi accanto ai beveraggi; e non c’è stato nessun precario capitato quaggiù a settembre a vendemmiare che non si sia stonato di tutti quegli incensi Made in India sempre accesi e sparsi, dai secchissimi bastoncini Musk di Lord Shiva agli aromi primaverili dei Bouquet dei Three Birds e a quelli Agarbatti cioé Jasmine, Patchouly, Rose, Amber, Violet, Chameli, Lotus, Mogra e quegli altri cofanetti sparsi del Panda Brand Incense ancora Ambergris e Jasmine, eppoi Sandal Wood e Cypre vicini quasi a confondersi coi sottilissimi Meigui Xiang, Tan Xiang, Tisian Tsang altri bastoncini fragili e sottili e puzzolenti anche dalle loro scatole cellophanate come quelli impastati al talco, i tibetani Wing Tun Fook pestilenziali davvero, insomma non c’è stato nessuno che una volta uscito da quelle stanze coi bracieri accesi senza soluzione di continuità non abbia stramaledetto quegli odori, così come non c’è stato nessun intellettuale della nostra provincia che qui non sia venuto a rovistare fra le centinaia di dischi e la selva dei posters e manifesti e gigantografie accatastate e usate come seggiole, oppure appesi alle pareti assieme alle sete e ai tappetini di cammello, come la foto di Carlos e Smith ancora riconoscibili all’Azteca di Città del Messico col pugno alzato e guantato di nero sul podio della premiazione, un gagliardetto delI’UCLA accanto a Mark Frechette e Daria Halprin spersi nel boro di Zabriskie Point e appena distinguibili sotto altri manifesti i capelli zazzeruti di Pierre Clementi nei Cannibali di Liliana Cavani, il viso spigoloso di Murray Head a confronto col pacato Peter Finch in Sunday, Bloody Sunday e appena la scritta Al Pacino in Panico a Needle Park e un guantone di Fat City e la città frontiera di The Last Picture Show, il ciuffo di Yves Beneyton nei Pugni in Tasca, quello di Giulio Brogi in La Città del Sole, Sotto il segno dello Scorpione, l’Invenzione di Morel e anche una foto di scena di John Mulder Brown che abbraccia la sagoma di Jane Asher nella piscina di Deep End e un’altra di Taking Off, una di Joe Hill, una delle Quattro Notti di un Sognatore che lambisce il viso di Hiram Keller nel Satyricon di Fellini che un po’ si confonde con le locandine del Fantasma del Palcoscenico e quelle di The Rocky Horror Picture Show e sopra due disegni di Ronald Tolkien comprati da Foyles dignitosamente rivestiti di vetro come il piccolo Escher e le fotografie che riempiono tuttaquanta la parete e per la maggior parte autografate come quella di Francesco Guccini, di Peter Gabriel, di Marco Ferreri ritratto per le giornate del cinema italiano il due di settembre del settantatré, Annacarla coi capelli sciolti e le spalle nude, Ferreri con una camicia bordata di pizzo sul davanti e poi ritratti scattati qua e là a convegni e simposi e seminari e convivi, giornate rassegne e dibattiti a cui nessuno in questi anni si è sottratto… così nella mansarda ci prepariamo a far un cenone che qualcuno ha portato una stecca di fumo da Bologna e non bisogna mica farla invecchiare quella roba.

E’ una pagina dell’episodio che dà il titolo al libro ed è indicativa perché ci indica come la prosa di Tondelli, così accumulativa, sia in parte completamente diversa da quella tipica delle narrazioni “tradizionali”: il suo modo di scrivere è infatti fatto di paratassi e soprattutto sostantivato, costruito su oggetti e nomi di persone più che di azioni espresse da verbi, ma che inoltre ci dà le suggestioni letterarie tipiche di quella generazione.

E’ evidente che tali suggestioni siano le stesse dell’autore, anche se appare chiaro che, per ammissione dello stesso autore, ci siano gli americani Kerouac, Bukowski e Burroughs, nonché gli immancabili Ferlinghetti e Corso, autori obbliganti in quegli anni; ma è altrettanto evidente come il nostro senta il ritmo narrativo, nonché tematico di Hubert Selby, cantore americano degli emarginati della società americana, come appare in questa pagina, la cui scrittura ha certamente evocato l’autore di Correggio:

VIAGGIO

Notte raminga e fuggitiva lanciata veloce lungo le strade d’Emilia a spolmonare quel che ho dentro, notte solitaria e vagabonda a pensierare in auto verso la prateria, lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa, come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria, tante fantasie una sopra e sotto all’altra, però non s’affatica nulla. Correre allora, la macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia incontro alle colline e alle montagne oppure verso i fiumi e le bonifiche e i canneti. Poi tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all’interno delle discoteche e dei dancing all’aperto ora che è agosto e hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata. Lungo la via Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti, i parcheggi ampi e infine le strutture di cemento e neon violacei e spot arancioni e grandifari allo iodio che si alzano dritti e oscillano avanti e indietro così che i coni di luce si intrecciano alti nel cielo e pare allora di stare a Broadway o nel Sunset Boulevard in una notte di quelle buone con dive magnati produttori e grandi miti. Ne immagino ventuno ma prima di entrare in Parma sono già trentatré, la scommessa va a puttane, pazienza, in fondo non importa granché.

L’incipit con quell’ipallage, i verbi all’infinito ad indicare spazio, campi semantici che contrastano “raminga, fuggitiva, vagabonda e riempire” “stare, spiare, lasciare”, per concludere con quel “però” con valore deduttivo che indica un senso di apatia, di abbandono verso un altrove irraggiungibile, concluso con un “nulla” certamente più suggestivo di un “niente”.

Il tutto condito con una prosa il cui ritmo segue i fili del discorso del narratore che sembra richiamare più una partitura musicale di tipo jazzato, il cui finale sembra spegnersi in un assolo, che rimanda a un non so che di malinconico con quel “la scommessa va a puttane, pazienza, in fondo non importa granché”: assolo che si spegne, smorzandosi, in un silenzio assoluto.

Il libro fu sequestrato per oscenità, per poi essere assolto, ma ciò (come sempre) esercitò una maggiore capacità di divulgazione: qualcuno parlò di semplice libro generazionale, ma ci furono anche lettori più attenti che ne individuarono le novità stilistiche e narrative. Certo alcune scene potevano certamente risultare disturbanti, come in Postoristoro, dove un ragazzo viene masturbato per trovare una vena per iniettarsi l’eroina, ma, al di là del fatto che erano situazioni che realmente accadevano e che denunciavano come la generazione degli anni Ottanta si stesse perdendo, il modo in cui venivano descritte lo riscattavano, trasformando il dato cronachistico in letteratura, in quanto mescolava linguaggio crudo, osceno, con espressioni dialettali o con espressione liriche, tutte risolte attraverso lo sguardo attento (e forse “innocente”) dell’autore stesso.

Il successo del libro, convinse la casa editrice a pubblicare un testo, già in parte “anticipato” nelle pagine de “Il Resto Del Carlino” che aveva chiesto all’autore di descrivere un anno di servizio militare. Nascono così dieci episodi col titolo Diario del soldato Acci che, insieme alle prose Affari militari farà parte del progetto un Weekend Postmoderno.

Prima di parlare del romanzo, è necessario fare una precisazione: il servizio militare, più precisamente detto coscrizione obbligatoria di una classe, venne istituito sin dal 1861 e venne abrogato solamente nel 2004. Ciò significa che tutti i ragazzi, all’incirca dai diciotto ai venticinque anni, a seconda degl’impegni studenteschi, dedicavano all’incirca 12 mesi della loro gioventù alla patria.

PAO PAO, (ripetizione dell’acronimo che sta per Picchetto Armato Ordinario), pubblicato nell’ottobre del 1982, racconta infatti la storia, certamente autobiografica, dello stesso Tondelli il quale svolse l’obbligo militare nel 1981.

.

Copertina dell’edizione originale

L’INCIPIT

Ma Renzu, il mio grande amico Renzu, lo rivedo dunque per l’ultima volta in una parata primaverile di granatieri a Roma, a quasi un anno da quel nostro primo e gelido inizio di servizio militare su alla rupe di Orvieto, fine aprile dell’ottanta o giù di lì, ma ancora un vento gelido e sferzante spazzava la piazza d’armi mentre i ragazzi marciavano e correvano, i ferrei granatieri, i prodi artiglieri e i piccoli e saettanti bersaglieri che incontravo ogni giorno all’infermeria con vescicacce aperte e contusioni ai piedi per via di quegli anfibi così rigidi e appunto così militareschi che dovevano calzare come scarpettine da danzatrici e batterci sopra i ritmi e la grancassa come proprio allievi del Bolscioj.

LA FINE

Io sono lì nel piazzale, in piedi sul muricciolo sotto le palme, i camion mi sfilano davanti e io mi sbraccio e grido Renzu, Renzu e finalmente vedo l’Agi Carcassai che fa un versaccio e grida il di me nome come un indemoniato. Ma Renzu non lo scorgo, proprio non gliela faccio, so che c’è ma come distinguerlo fra altre centinaia simili in tutto a lui? Poi finalmente la banda prende a suonare la marcia dei granatieri, i ragazzi in costume storico sfilano come tanti tableaux vivants, davanti quelli del Seicento, poi quelli napoleonici, poi quelli del regno e così via. Allora corro verso l’uscita e mi arrampico sul muro del Castro lungo il viale e lì li vedo sfilare tutti, proprio tutti, finché nel plotone in fondo non scorgo Renzu, impassibile, sudato, lo sguardo dritto, la mascella serrata, le mani inguantate e rattrappite sul fucile, il suo passo cadenzato. Ma lui non può scorgermi. Così corro avanti fino a Piazza Esedra fra i passanti esultanti e scolaresche vocianti e il fiume dei reduci che mi travolge fra alamari di stoffa biancorossi e visi vecchi e storpi e gridamenti e tutti lì ad applaudire ed acclamare i prodi granatieri, gli autobus fermi sotto il sole, i taxi che suonano i clacson, la gente che guarda e s’affolla prima di qua e dopo di là e a questo punto uno mi mette una mano sulle spalle e dice più o meno ehi ehi che felice rivederti, ed io mi volto ed è quell’odiosissimo tenente Stravella con il capitano di Orvieto e allora sono infognato lì con loro a parlottare, ma intanto la parata si snoda e già sta per scendere per via Nazionale tutta indrappeggiata con striscioni e coccarde patriottiche e sempre la gente che esulta e acclama, gruppi di reduci già imbriachi che si trascinano abbracciati fra un bar e l’altro e hanno ricamate sul giubbetto tutte le battaglie e le spedizioni che han fatto e medaglie e medagliette e fregi sui baschi come dei goliardi, ma io sono lì intrigato con questi due e non gliela faccio a smollarmi finché non approfitto di una loro distrazione e scappo via, ma Renzu, il grande amico Renzu non si accorgerà di me finché quasi non lo sfiorerò con un versaccio e allora lui finalmente volterà un attimo il viso al mio indirizzo e io salterò sulle teste delle persone e correrò fra le transenne e mi sbraccerò gettando il basco in aria e lui nient’altro farà che una smorfia trattenuta e raggelata, lì in prima fila del suo plotone, al centro, ecco Renzu che mostra il pregio della sua razza marchigiana, il Renzu dello Champagne fregato a Orvieto e delle canne e delle sbronze per le stradine della rupe, il Renzu dei seggi elettorali, il Renzu che saltava davanti al duomo cantando il mio nome con quel suo sound preziosissimo che non ho più sentito, mai più, il Renzu ora inquadrato che non può parlare né muoversi lì intruppato e incastrato da far paura e io che continuo a chiamare il suo nome correndo giù per Via Nazionale passando davanti a Grandelele a Miguel e Beaujean e tutti gli altri che sfilano e marciano e battono il tempo della grancassa, e gli grido sto bene caro Renzu e fatti vivo e lui storcerà gli occhi, solo quelli e finalmente i nostri sguardi si incontreranno per un attimo fra la folla e sarà come ci fossimo detti mille cose e io riderò a quello sguardo e m’illuminerò a quel suo bagliore, Renzu che spinge le pupille nell’angolo dell’occhio e mi incontra e io prenderò a gridare di nuovo spingendomi fra la gente e le donne e i turisti e i marocchini, mi farò largo in quella calca di persone che strepitano e applaudono e sorridono, ma Renzu non potrà dir niente, manco una parola, manco un saluto con le mani o un gesto di bocca, segnerà il passo e alzerà il fucile davanti alle autorità, ma dirà niente, solo la grancassa che strabatte la marcia e la mia voce Renzu, Renzu che si smorza infine nel caos di Piazza Venezia stracolma di auto e di gente.

I due passi mostrano come la struttura del romanzo sia circolare, inizia con lo stesso personaggio e la stessa immagine con il quale finisce; nel mezzo la storia che Tondelli definisce “sentimentale” di un gruppo di giovanotti costretti a convivere in una caserma, cercando un senso verso un’istituzione che certamente tale senso aveva totalmente perduto.

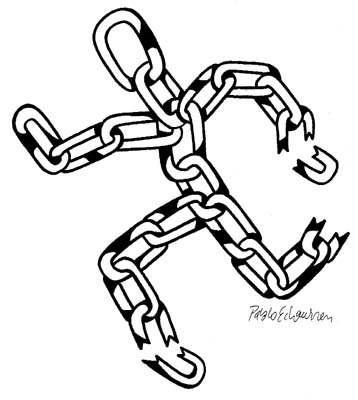

Ciò fa del romanzo un Bildungsroman (romanzo di formazione), in cui i protagonisti (è un romanzo corale, in cui l’io narrante vive e pensa in relazione a tutti gli altri) cercano spazi di libertà in un ambiente che li nega. Il fatto è che tale spazi di libertà non sono solamente descritti come ricerche centrifughe che allontanano i ragazzi dal centro (la caserma) verso luoghi “diversi”, ma anche come capovolgimento della morale “patriottica” in cui il sesso e l’amore raccontato è quasi esclusivamente gay, accompagnato da ubriacature, canne e romanticismo a iosa.

A salvare il tutto è che Tondelli evita di fare un romanzo solo ed esclusivamente basato sui sentimenti, che in qualche modo lo avrebbe eccessivamente “carattetizzato”: il suo modo di descrivere mescola vari registri stilistici, per cui, anche se nell’ultima pagina tale pericolo vi corre, il modo in cui descrive il suo incontro con Renzu, il suo sbracciare e la “rigidezza coatta” di Renzu, lo rendono straniante, sottolineato dall’espressione “lui storcerà lo sguardo” e da quello splendido finale in cui Renzu si perde nel caos e nella folla di Piazza Venezia.

Ciò ci conduce ad un ultima osservazione: nella seconda parte del romanzo, concluso il CAR (Centro Addestramento Reclute) ad Orvieto e spostato alla caserma Macao vicino a Termini, Roma, con le sue piazze, le sue trattorie, i luoghi degli incontri gay, la spiaggia di Ostia, diventa a sua volta protagonista, in quanto ciò che avviene nel romanzo non può che avvenire perché è lì che avviene.

TRA PARENTESI

– (Ma è tutto già successo, e succederà di nuovo quella sera in cui non sentii i Weather Report giù al Palazzetto di Roma per il loro concerto che invece attendevo da mesi, serata davvero memorabile sotto il cielo molto Star Wars della capitale con i Boeing colorati che solcavano il blu intenso e le stelle planetarie che si muovevano – ne sono certo – e traballavano attorno ai loro sistemi, la sera in cui non feci quello che dovevo fare o quello che avevo programmato trovando un’insana soddisfazione a lasciarmi solo in un bettolaio stracolmo di turisti a buttar dentro il terzo litro di birra – e non sarebbe stato l’ultimo – quella tiepida sera in cui vagavo fra Trastevere e Campo de’ Fiori confuso in mezzo ai turisti e ai soldati in libera uscita e alle coppiette mercenarie di Ponte Sisto che mi guardavano vogliose perché quelli erano tempi in cui potevo far girare la testa a chiunque, erano i tempi del successo e della voglia di stare al mondo, i tempi supremi del mio egoismo che mi permetteva di star a mio agio con tutti, con i coatti del Circo Massimo, i negri di Termini, i battoni dei Cinquecento, i punkettari di S.S. Apostoli, gli intellettuali dei salotti, i cinematografari delle terrazze, be’ quella sera nutrivo una brutta storia dentro come una bestia che mi rodeva e mi faceva pensare e metteva tutto sossopra con macabri pensieri di morte per cui decisi che non mi sarei fatto vedere dove mi si aspettava poiché tanto la mia immagine era già là e già sapevo come sarebbe andata a finire, insomma la noia forsanche la malinconia accidiosa di dire tutto è sempre uguale e simile a se stesso da che mondo e mondo e invece io ho paura come fossi il primo uomo, quella sera così pericolosamente incline a un suicidio bevuto e cinico che per fortuna o puro caso talmente era evidente che non sfiorò neppure il nervo più scoperto, quella sera bighellona e vagabonda e ubriaca e meditabonda sull’acqua limacciosa del Tevere, ecco quella sera incontrai a Piazza Argentina, miracolosamente incontrai il vecchio compagno di università Gabriele, a Roma per il corso nella Guardia di Finanza, e lo trascinai sotto un albero del lungotevere e gli dissi quel che tutta sera stavo dicendo a me, ho vent’anni ed è ora che capisca come va il mondo, e lui avrebbe raccontato di tutti i suoi sfasamenti di caserma e aggiunto: è tutto un problema che noi siamo cariche affettive che vanno e girano e s’attaccano dove s’attaccano senza possibilità di spiegazione, insomma quel che sta succedendo o ci succederà non puoi né spiegarlo né prevederlo, tutto meno che la morte. E io allora al quarto litro di schifosissima e pisciatissima birra avrei come un pezzente vomitato giù dall’argine e avrei detto non mi piace come vanno le storie della gente, nemmeno la mia, è come se tutto fosse troppo piccolo e racchiuso quando invece sento il mio cervello partire e volare e alzarsi mio dio fin verso quell’oltre che non posso dire, non so, ma che ci sto a fare qui dove il Tempo m’insegue e mi bracca e non sono più io sempre diverso da un attimo all’altro e mi dimentico, mi dimentico, le cose che cambiano, i muri, i cieli che s’illuminano, qual è la nostra vera storia? E Gabriele avrebbe poi accompagnato il di me fantoccio in albergo e buttato su letto, avrebbe solo detto passerà, quel che c’è di buono in tutto quello che provi è che domani nient’altro rimarrà che una cicatrice suturata di quel che provi, che si riaprirà e si richiuderà fino alla fine così come le ore si aprono e si chiudono una nell’altra poiché il Tempo ti ammazza, questo è certo, ma anche ti salva. Sarà allora in quella sera scazzata in cui il terrore della mia consapevolezza al mondo quasi quasi era giunto ad abbattermi come una bestia al macello, sarà in quella notte che deciderò di non aprire più parentesi nella mia vita senza la certezza di poterle chiudere, di non spingere più con le droghe il mio cervello in un tempo vuoto dal quale non si torna indietro se non con una sola ineliminabile certezza, che io non sei tu, non lo sei mai stato e non lo sarai mai, solo un sacco di sangue marcio che va al diavolo…) –

Ed il pensiero si fa pagina, lo scorrere di pensieri e rimpianti diventa letteratura in un fluire di parole che scorrono, con pochissime pause (tre punti fermi ed un interrogativa) che non vogliono fermare, ma far riprendere fiato in un ricordo vissuto/vissuta un’assenza, il cui tema è infatti un non esserci, scandito dall’anafora di quella sera in cui non…

Caserma di Castro Pretorio dove è ambientato il romanzo

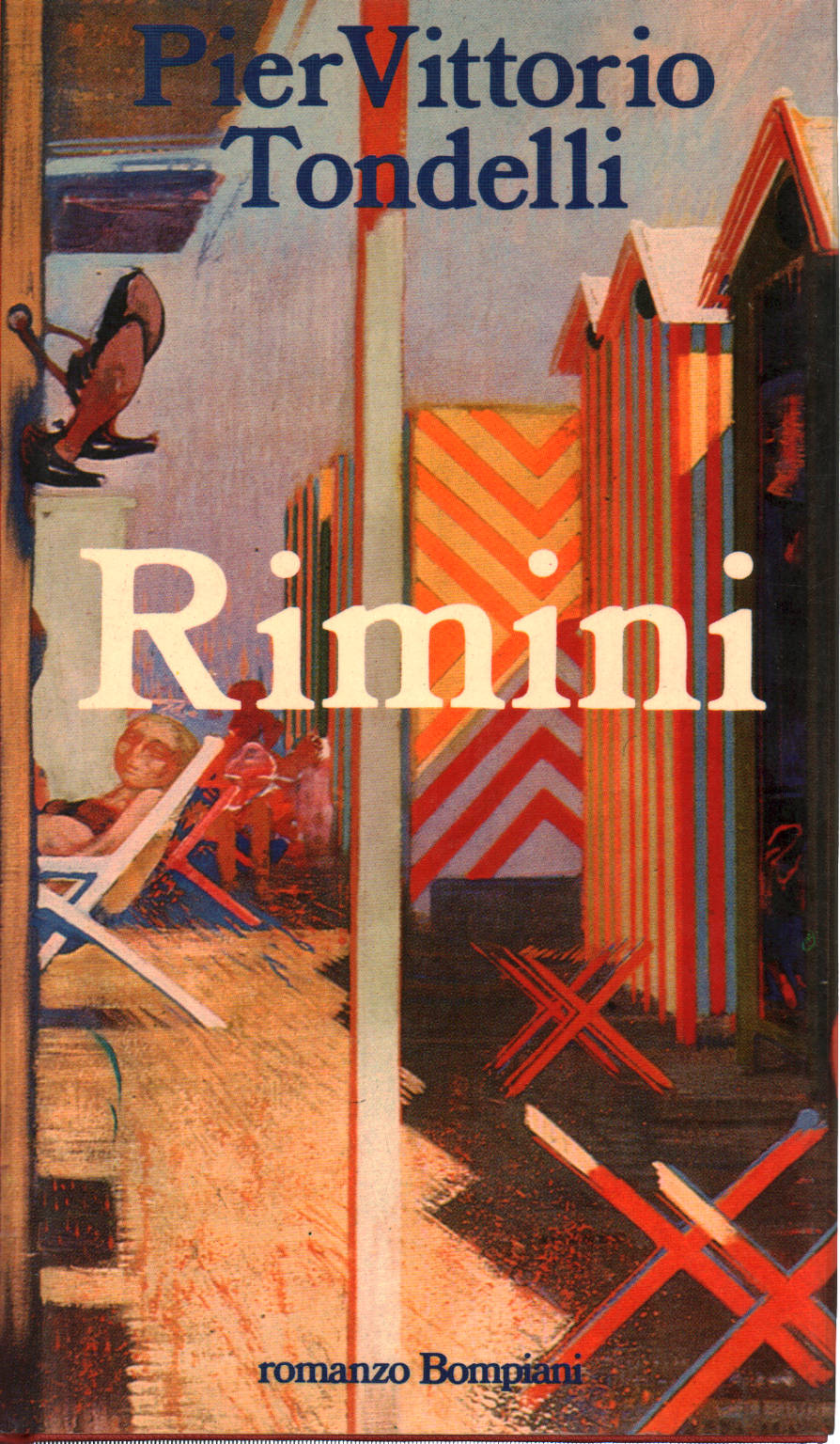

Il terzo romanzo, dopo l’esperienza teatrale di Dinner Party del 1984, è Rimini, che potremo anticiparlo con un piccolo estratto tratto da un Weekend Postmoderno, intitolato Adriatico kitsch, scritto nel 1982:

E’ dunque questa della riviera adriatica una cosmogonia estiva e ferragostana della libido nazionalpopolare che, a dispetto dei decenni, delle mode e delle recessioni, persiste, più o meno intatta, nel costume e nelle manie della nostra gente, per cui ancora una volta sul fianco destro delle patrie sponde s’inscena la sfilata del desiderio in un missaggio di antiche forme e nuovissime attitudine, insomma ecco in breve qualche nota dalla riviera postmoderna.

Per la prima volta Tondelli cessa con una sorta di autobiografismo, sia esso generazionale che ideologico, per raccontare una storia, fatte di diverse storie, quasi a voler dimostrare a se stesso di saper “raccontare” e dar vita ad una narrazione: scommessa (certamente vinta) ma non facile, perché il vero protagonista è la città romagnola e la varia umanità che entra in questo divertimentificio. Vi sono diverse storie, infatti, che camminano tra loro, talvolta sfiorandosi, talaltra svolte in modo autonomo senza incontrarsi. Le storie principali sono:

1) Marco Bauer e Susy e la storia gialla

2) Bruno May e il suo amore per Aelred e il romanzo da scrivere

3) Robby e Tony e il finanziamento per un film da fare

4) Beatrix e Claudia e un riavvicinamento sororale

5) Alberto e Milvia, un amore vero, ma clandestino

Marco Bauer (l’unico a cui l’autore dà la possibilità di raccontarsi, essendo un personaggio autodiegetico) viene nominato direttore de La pagina dell’Adriatico e incontra la piccola redazione, composta da Susanna Borgosanti, Romolo Zanetti, il giovane Guglielmo ed il fotografo Johnny.

MARCO BAUER

«Sono Romolo Zanetti», disse, con un breve sorriso di cortesia. «Faccio il corrispondente qui da vent’anni».

Ci stringemmo la mano. Mi fece entrare per primo.

La redazione era composta di tre stanze, più un bagno e un cucinotto. Nella sala grande stavano tre scrivanie, un grande divano addossato a una parete ingombra di riproduzioni di stampe antiche, due poltrone su cui erano appoggiate riviste e quotidiani senza nessun ordine apparente, un buffet con vetrinette colmo di bottiglie, un lampadario a gocce, due finestre e una porta-finestra da cui si passava per raggiungere il balcone affacciato sul Corso.

«Le piace?» chiese Zanetti, avvicinandosi al buffet e prendendo due bicchieri.

«Sì, mi piace,» risposi perplesso.

Offrì del porto e mi spinse, con gentile premura, verso una seconda sala in cui stavano due telecopy collegati con Milano. Alla fine mi fece entrare nel suo ufficio arredato come un vero e proprio studio.

«E qui che vengo a scrivere i miei saggetti», disse compiaciuto.

«Quali saggetti?»

«Mi interesso di storia antica, sa? Prenda pure». Mi consegnò una pubblicazione di una trentina di pagine stampata da una tipografia di Rimini. Lessi il titolo. Si trattava di uno studio condotto sull’iscrizione di una lapide funeraria romana. Ringraziai Zanetti e spinsi l’opuscolo nella tasca della giacca. Tornammo nel salone. Mi misi a girare per la sala guardando le riviste impilate, i tavoli, le macchine da scrivere. C’era ovunque molta polvere. Il tappeto, per esempio, non sembrava battuto da un secolo.

«Non si preoccupi», disse Zanetti che si era accorto delle smorfie. «La donna delle pulizie è venuta soltanto ieri. Per riaprire la stanza. Ma tornerà».

«Riaprire?»

«D’inverno sono il solo che lavora, qua dentro. Sto nel mio studio. Qui ricevo una qualche visita. Interviste di prestigio, capisce?»

Annuii.

«Lo scorso inverno non è successo nulla», disse rassegnato. Sì palpeggiò la gola. I suoi modi erano vagamente untuosi, la sua voce, al contrario, simpatica. Portava un paio di occhiali con lenti a mezza luna che si toglieva e metteva in continuazione. Aveva i capelli brizzolati, corti e curati in modo maniacale nel taglio sopra le orecchie e sulla nuca. Non c’era un pelo di troppo. Era grasso e la sua pancia generosa esplodeva dalle fettucce delle bretelle tirate. Indossava un completo beige e non portava cravatta.

«Vuol forse dirmi che il porto è stato aperto due anni fa?»

Zanetti tossì. In quel preciso momento suonò il telefono.

Mi avventai al ricevitore. «Sì?»

«Romolo! Sono… Chi parla?» Era la voce di una ragazza. Una voce sensuale e calda.

«Bauer».

«Ah, è già arrivato?»

«Eravamo d’accordo per la mezza, signorina Borgosanti», dissi gelido, guardando Zanetti. Abbassò gli occhi come fosse colpa sua.

«Telefonavo per avvertire… Fra dieci minuti sarò lì.»

«La aspettiamo».

Zanetti si avvicinò. «E’ una brava ragazza. Sono tre anni che lavora qui d’estate. E’ molto intraprendente».

Era un complimento? «Talmente tanto che non sta qui», dissi.

«Quello è il suo tavolo».Indicò la scrivania verso la finestra.

«Perché il ‘suo’?»

«Per via della sedia», disse sottovoce quasi confidasse segreto.

Mi venne da ridere. «La sedia?»

Il corrispondente raggiunse il tavolo e scostò la sedia. Cristo, non era una sedia, era una poltroncina Luigi XV con il tessuto ad arazzo e una scena di passeggio cittadino nell’ovale dello schienale e tanti ghirigori sulle zampette e sui braccioli! Avevo voglia di bestemmiare. Quella cretina s’era addirittura portata la poltrona come i generali sul campo di battaglia. Zanetti mi invitò a provarla. «E’ per via della schiena. Susy è a disagio con quelle altre», disse Zanetti, con l’aria di voler aggiustare qualcosa.

«Certamente. E a che ora prendete il tè, qui?» Lo guardai con aria di sfida. Parve offendersi. Ritrasse improvvisamente le dita dal bracciolo che stava accarezzando.

«Com’è che gli altri praticanti non sono qui?» dissi.

«Ne abbiamo uno solo. Arriverà a luglio».

«Santiddio!» urlai. «Me ne hanno promessi due. Vogliono ingrandire, alzare la tiratura, allargarsi e mi danno una principessa del pisello e un diavolo di praticante! Non stiamo lavorando al supplemento di un giornale letterario letto da qualche marchesa. Stiamo facendo una professione moderna, dinamica, veloce. Non voglio avere l’impressione di lavorare a

un giornale rococò. O al foglio della Deputazione di Storia Patria! Molte cose cambieranno, qui dentro, glielo assicuro».

«Potrà cambiare quello che vuole, Bauer. Ma non la mia sedia».

Mi voltai. Era lì che si stava togliendo la giacchetta gettandola distrattamente sul divano. Era la principessa e che razza principessa. Aveva capelli neri, occhi neri, pelle abbronzata, paio di gambe affusolate inguantate in calze trasparenti, nere, scarpe col tacco alto anch’esse nere. E una camicetta senza maniche di seta bianca che lasciava indovinare un paio di tette da schianto, ritte e dai grandi capezzoli scuri.

«Mi chiamo Susanna Borgosanti», disse la fata. Era una favola, una bellissima favola.

«Ciao, Susy» fece Zanetti.

Mi avvicinai per stringerle la mano. La porse lentamente un gesto dinoccolato. «Molto piacere», soffiò guardandomi dura negli occhi.

«Sono contento che lei sia arrivata. Stavo facendo rilevare alcune questioni a Zanetti». Mi arrestai. «Vorrei fare una riunione e vorrei anche il marmocchio. E’ possibile?»

«E’ possibile», disse lei.

«Alle diciotto?»

«Certo. Alle diciotto».

«Allora a stasera. Ah, dimenticavo. Voglio anche il fotografo. Provvederò io stesso ai beveraggi, non disturbatevi». E uscii.

(…)

«Ecco come intendo organizzare il nostro lavoro», dissi alzandomi in piedi e posando il bicchiere vuoto su una scrivania. Eravamo nella sala grande della redazione da una ventina di minuti circa. Erano le sei e mezza del pomeriggio. Avevo portato con me un paio di bottiglie di scotch e qualche bibita da allungare per sbloccare un poco la tensione che immaginavo alta. Almeno per quanto mi riguardava. Zanetti era seduto sul divano di fianco a Susy e mi guardava con una nota di apprensione. Ogni tanto Susy si infilava le dita fra i capelli, formava un ricciolo e lo stuzzicava tenendo gli occhi bassi. Il moccioso invece ci dava dentro con lo scotch. Si chiamava Guglielmo, aveva l’aria sveglia e mi piaceva. Aveva detto che la sua massima aspirazione era diventare cronista. Lui stesso giocava in una squadra di rugby. Aveva un buon fisico e reggeva bene l’alcool: le prime qualità che si chiedono a un buon giornalista. Di questo fui contento. Sapevo che avrei potuto fidarmi di lui. Il fotografo invece era un ragazzone attorno ai quaranta, del tutto calvo sul cranio ma con due sbuffi di capelli arruffati che gli scendevamo da sopra le orecchie e dalla nuca. Aveva un paio di baffi prodigiosi, foltissimi e neri. Gli occhi piccoli, gonfi, dalle pupille cerulee erano incassati nel volto come se qualcuno glieli avesse cacciati indietro. In realtà tutto il suo viso aveva una espressione bastonata e schiacciata come il grugno di un mastino. Era grasso, tozzo, con piccole mani cicciottelle. Portava anelli di fattura grossolana a entrambi i mignoli e una pesante catena d’oro pendeva al centro del petto premendo contro i peli del torace. Indossava una camicia nera aperta fino all’ombelico e un paio di jeans stracciati e scampanati in fondo. Ai piedi un paio di scarpe da tennis con un buco in coincidenza dell’alluce destro; ma anche quello di sinistra premeva e tendeva la tela per far capolino. Cosa che sarebbe avvenuta presumibilmente entro un paio di giorni. O forse, quella sera stessa.

«Innanzitutto vorrei che qui ci organizzassimo come in una redazione centrale. L’unica differenza sarà che ognuno di noi diverrà l’unico responsabile del proprio settore e non riceverà nessun altro aiuto se non da se stesso». Andai con gli occhi sui loro visi. Erano attenti e tesi. «La Pagina dell’Adriatico», proseguii, «svolge soprattutto un servizio di cronaca. Per questo non sorgono molti problemi se non quello di distribuirci bene le fonti di informazione e i settori di intervento. Ma la Pagina dell’Adriatico vuole anche essere qualcosa di più e di meglio. Vuole offrire un servizio di informazione completa non soltanto su quel che succede ma anche su tutto ciò che è nell’aria. Inoltre, essendo un giornale popolare, dovremo assolvere a una funzione di intrattenimento. Il lettore deve sentire anche dal proprio giornale che è in vacanza, che ha tempo da dedicare a se stesso e al proprio divertimento. Potenzieremo le rubriche quotidiane di consigli e suggerimenti per la vacanza. Daremo questi consigli e nello stesso tempo gli offriremo il modo per tenersi informato senza annoiarsi».

Feci una pausa e mi versai un goccio di scotch. Stavo andando bene, benché parlassi a braccio. Mi stavano seguendo con attenzione. Non era ancora fiducia, ma attenzione, sì. Solamente il fotografo rollava distrattamente una sigaretta col tabacco olandese.

«Ecco il piano», ripresi. «Il nostro corrispondente ufficiale, lei, Zanetti, si occuperà della cronaca giudiziaria, di quella nera e, se sarà il caso, di quella gialla. Questo perché Zanetti già conosce, ed è conosciuto, da tutte le fonti indispensabili a questo genere di informazioni: carabinieri, questura, commissariati di zona, procure. Non credo, d’altra parte, che avrà molto lavoro in questo periodo di vacanza. Quindi a lui spetteranno anche i rapporti con gli enti pubblici, in particolare con l’Azienda di Soggiorno e con gli uffici turistici delle varie municipalità costiere. Le, sta bene?»

Zanetti trasse un profondo sospiro. Si palpeggiò la gola, «Questo fa già parte del mio lavoro», sottolineò.

«E’ per questo che continuerà a farlo. Ma lo farà, se possibile, in modo nuovo, più svelto e più sbrigativo. Mi bastano le notizie. Non voglio i commenti. Abbiamo poco spazio e dovremo sfruttarlo al meglio».

Parve rassicurato. Quando attaccai con Susy, la sua espressione divenne quasi felice. Sapevo il perché. Per il momento non lo avevo estromesso dal suo studiolo.

«Per quanto riguarda te, Susy, ti occuperai della cronaca rosa, della cultura e dello spettacolo. Questo perché voglio che tu copra tutti gli avvenimenti con lo stesso stile. Non mi interessa se ci sarà un concerto di Schönberg o uno di Mick Jagger. Voglio sapere dove alloggiano il direttore d’orchestra o il cantante. Voglio il loro parere sulla Riviera e non sulla loro musica. Voglio sapere cosa mangiano prima o dopo il concerto. E’, sufficientemente chiaro?»

«Vuoi scandali o semplicemente pettegolezzi?»

«Oh, no, mia cara», dissi, fingendo di ridere. «Voglio semplicemente alzare la tiratura».

«Tutto qui?»

«Avrai tre rubriche quotidiane: moda, salute, gastronomia».

Susy rise apertamente. Era la prima volta che lo faceva da quando l’avevo conosciuta, qualche ora prima. Rise spingendo avanti la bocca e aprendo le labbra in modo da spalancare la visione dei denti bianchissimi e serrati. Il suono della risata aveva qualcosa di estremamente infantile. Si arrotolava su se stesso per riprendere poi più squillante. Solamente nel momento in cui portò con eleganza le dita contro le labbra – qualche secondo più tardi – parve placarsi. «Mi devi scusare», disse, «ma non ho nessuna intenzione di sgobbare tanto su queste sciocchezze».

«Se sono sciocchezze non ti costeranno fatica», risposi appoggiandomi al ripiano della scrivania. «E poi, come saprai, queste cose sono il giornale».

Ci fu qualche attimo di silenzio imbarazzato. Il fotografo tossì ripetutamente e si versò un po’ di aranciata.

«E per me?» intervenne Guglielmo. Si stropicciava le dita nervosamente. Restavano pochi settori ancora da coprire e già intuiva, con apprensione, quale sarebbe stato il suo.

«Ti occuperai di giovani e di sport. Tornei cittadini, gare di bocce, maratone di paese, vela, wind-surf, tornei di pesca, competizioni per la costruzione di castelli di sabbia, pugilato, basket, minigolf. Tutto. Ogni giorno voglio almeno cinque servizi di sport. Non ha importanza di quale sport si tratti, ma li voglio. Non dovrai preoccuparti per la lunghezza: dal semplice trafiletto alla cartella e mezzo. Mai di più. E anche interviste agli atleti, dal semplice turista che fa la gara di nuoto al campione arrivato qui per un torneo importante. Abbiamo da queste parti l’autodromo di Misano e l’ippodromo di Cesena. Voglio sapere chi li frequenta, chi gioca ai cavalli, chi paga un centone sopra l’altro per fare un giro di pista su una Ferrari presa a noleggio. Non voglio dichiarazioni di dirigenti, allenatori, amministratori, politici. Non frega niente a nessuno. Tanto meno a me. Voglio solo i protagonisti sul campo. E per te, Guglielmo, vale lo stesso discorso di prima: non mi interessano le tattiche di gara, né chi ha deciso che il tal ciclista dovesse scattare proprio a quel chilometro in cui ha preso avvio la sua fuga. Voglio sapere con chi sono venuti qui. Se con la moglie o la fidanzatina o l’amante o la mamma. Solo questo mi interessa. Non siamo un giornale sportivo. Siamo un giornale di cronaca spicciola. Tutto ci riguarda, ma solo il particolare ci interessa. O.k.?»

Il ragazzo rimase serio e immobile. Mi guardò, e la sua espressione era quella che cercavo. Diffidenza, ma volontà di scavalcare quella stessa diffidenza impegnandosi al massimo. Dimostrarmi quello che poteva valere.

«Ognuno di voi, ogni giorno, fin d’ora sa quello che deve fare. Sa quali avvenimenti coprire. Ma ognuno, ogni giorno, sarà tuttavia disponibile per le eventualità del momento: sarà l’inviato e il

caposervizio di se stesso. Per quanto mi riguarda, oltre a coordinare il lavoro e mantenere i contatti con Milano, mi occuperò dei servizi speciali». Mi guardarono in un modo interrogativo. Li lasciai nel loro brodo. Poi riattaccai: «Questo vuol dire, prima di tutto, i servizi fotografici».

Il fotografo ebbe un balzo e mi guardò con curiosità. «In apertura di supplemento voglio tutti i giorni una sequenza di fotografie organizzata come un servizio. Fotografie di notevole richiamo e curiosità. Potrà anche trattarsi di una sola foto svolta, però, con ingrandimenti successivi di un qualche particolare, come una notizia».

«Non ci sono tante cose qui da fotografare. Le solite turiste a seno nudo».

«Il tuo compito è di dimostrarmi il contrario».

«Non c’è nient’altro», insistette il fotografo.

«Ci sarà. Perché tu lo troverai o lo inventerai. Il reportage di prima pagina sarà la tua rubrica fissa. Sei un giornalista a tutti gli effetti».

«Certo. Ma…»

«D’accordo?» Lo stavo pungolando.

«Non so se riuscirò… Ogni giorno…»

“Sappiamo tutti che tu ci riuscirai.”

Spense la sigaretta nel posacenere. Sbuffò il fumo dalle narici. Stava dicendo di sì. Non gli lasciai certo il tempo per fare obiezioni. Mi bastava che, davanti a tutti, non opponesse una resistenza valida. Gli avrei lasciato una vita intera per essere perplesso, ma non un secondo per rifiutare.

(…)

I cambiamenti che imposi furono accettati con qualche mugugno, soprattutto da parte di Zanetti che trovò ogni occasione buona per manifestare il suo dissenso scuotendo la testa, ma poi, in fondo, lasciandomi fare. Riunii le scrivanie al centro del soggiorno in modo che si potesse lavorare gomito a gomito. Tolsi dalla porta le vecchie stampe e feci appendere una grande cartina geografica che raffigurava la costa dalla foce del Po fino al promontorio di Gabicce. Centotrenta chilometri all’incirca che costituivano la nostra zona di intervento. Sul cerchietto che indicava Rimini infilzai uno spillo rosso. Alla base della cartina misi una cassettina divisa in piccoli scompartimenti, ognuno ripieno di spilli dalla capocchia colorata. Distribuii i colori: bianco a Susy, giallo a Guglielmo, blu a Johnny e verde chiaro a Zanetti. Io mi tenni quelli rossi. Ogni componente della nostra redazione avrebbe dovuto segnalare sulla cartina la propria presenza in qualsiasi località diversa dalla redazione. In questo modo avrei sempre avuto la situazione dei movimenti sotto controllo e, in più, mi sarei reso conto con un solo sguardo se per quel giorno stavamo coprendo tutta la zona che ci era stata assegnata, non tralasciando nemmeno un qualche fottuto borgo sperduto nel delta del Po.

La descrizione che l’autore fa di uno dei principali protagonisti della storia è tutta affidata alla sua idea di come “costruire” il giornale:

- fortemente egocentrico e volitivo

- non colto;

- si lascia sedurre dal fascino femminile in modo sensuale

- cerca la precisione per controllare la realtà

- ha l’idea che la “realtà” non sia quella “vera”, ma quella riportata sul giornale (se non c’è, si deve fare in modo che ci sia)

E’ evidente che un personaggio così non poteva essere amato dall’autore, ma è proprio un tale personaggio che gli permette di disegnare la parabola di una sconfitta, di chi, volendo “vivere” e capire la vita si trova ad essere oggetto di scelte altrui e da colui che deve controllare, essere controllato. Nel romanzo sembra che Marco Bauer si trovi sempre nel posto sbagliato, marionetta di chi guida le fila in un gioco più grande di lui, e pertanto che non possa che accettare la sconfitta.

Tale sconfitta gliela procurerà la donna di cui è diventato amante, quella Susanna, per meglio dire Susy del romanzo, che, lui inconsapevole, fa parte del gioco:

SUSY

Mangiammo qualcosa al ristorante di fianco al motel. Avevo bisogno di mandar giù un boccone. Lo stomaco mi sembrava una caverna puzzolente di gin e stretta come una bara. Dovevo sforzarmi di mandar giù qualcosa. Altrimenti di lì a poco avrei rigettato in strada anche le viscere.

La sala del ristorante era illuminata e deserta. Gran parte dei clienti infatti si era radunata davanti al televisore per avere notizie di come procedeva la fine imminente. Dal nostro tavolo potevamo sentire gli speakers alternarsi e dare notizie in diretta. Intervistavano il capo della polizia, qualche sindaco, la gente per strada.

«Torniamo a Rimini», disse Susy.

Accennai un sì. Ero distrutto. Continuavo a fissare sul tavolo quella busta gialla. Proprio non sapevo cosa avrei fatto il giorno dopo. Andare alla polizia? Consegnare tutto? Abbandonare il giornale? Far finta di niente? C’era qualcosa per cui valesse la pena di agire? No, non lo sapevo proprio. Susy restò in silenzio per tutta la durata della nostra cena. Il suo cervello cercava di capire i vari passaggi della questione, ma forse ancora non ci riusciva. Anch’io, d’altra parte, vivevo quei momenti come un incubo. Avrei pagato chissà cosa, tutti gli stipendi futuri della mia grande carriera per qualcuno che fosse arrivato lì a dirmi: “Ehi, Bauer, é solo un sogno.” Ma nessuno entrava in quel diavolo di ristorante. E il sogno era sempre più simile alla realtà.

«Guida tu, Susy», chiesi. «Lascia la tua macchina al parcheggio; verremo domani. Ho solamente voglia di cacciarmi sul letto, terminare la sbronza e dormire».

Susy acconsentì. Innestò la marcia della Rover e lasciammo il parcheggio in direzione di Rimini. Poco prima di giungere in città ci trovammo inesorabilmente stretti nella morsa di un ingorgo. Molte auto lasciavano la città in direzione della campagna e della collina retrostante. C’erano stati alcuni tamponamenti. Il traffico era interrotto dalle autoambulanze che per poter raggiungere gli ospedali invadevano la corsia opposta di marcia. Così, pur viaggiando in senso contrario alla ressa di auto che fuggivano, ci trovammo ugualmente bloccati.

«Potremmo proseguire a piedi», disse Susy. «Non siamo troppo lontani dal centro».

«Preferirei andare a dormire», dissi.

«Ma dove? Il tuo residence é troppo lontano. Potresti però venire da me».

«E’ una buona idea. Allora che si fa?»

La colonna accennò a muoversi. Avanzammo lentamente per una ventina di metri, poi di nuovo ci trovammo bloccati.

«Non ce la faccio più», strillò Susy. «Ora lascio la macchina!»

«Appena puoi, Cristo!» urlai. «Appena trovi un viottolo, uno spiazzo. Guarda laggiù».

Tra i fanalini rossi delle vetture che ci precedevano scorsi una strada che si addentrava nella campagna. Svoltammo a destra, lasciammo la Rover e continuammo a piedi. Fummo costretti a camminare al centro della corsia perché da una parte e dall’altra il ciglio era occupato da macchine lasciate in sosta. La gente, dentro alle vetture, aveva espressioni neutre e assenti. Più di noia che di paura. Avrebbero senz’altro passato la notte in quel gigantesco ingorgo da cui non avanzavano né potevano indietreggiare. Cercavano scampo e avrebbero dovuto arrendersi all’immobilità. Proseguimmo verso il centro di Rimini. Ai lati della strada, verso i binari della ferrovia, un’auto bruciava schizzando scintille infuocate sull’asfalto. La gente tentava di tenersi distante. Una ragazza piangeva. C’era del sangue. I poliziotti tentavano di far circolare quelle poche auto che potevano, ma era tutto inutile. Quella notte poteva anche non succedere nulla: la terra non tremare, il mare non riversarsi sulla spiaggia, le fiamme non attaccare le case e le piante e ogni genere di costruzione. Tutto poteva restare tranquillo come in una qualsiasi sera d’agosto sulla costa. Il peggio sarebbe in ogni modo accaduto per conto suo. Stava già accadendo. L’uragano si agitava non sul lungomare, né sulla costa, ma dentro al cervello della gente.

Le strade che portavano a Rimini erano gremite di folla. Lasciata la provinciale ingorgata dalle auto, ora il centro appariva in preda ai pedoni. Migliaia, centinaia di miglia di formiche che andavano avanti e indietro, vorticosamente, senza conoscere la propria direzione, né tantomeno la propria meta.

Afferrai Susy per mano. Con l’altra mi serravo al petto la busta. Avevo il terrore che mi fosse strappata via dall’urto della gente.

«Facciamo il lungomare», disse Susy. «Tagliamo via questa ressa. Vieni».

Dovevamo urlare per capirci tra il chiasso infernale. Raggiungemmo a fatica il grande viale. Lo spettacolo fu impressionante. La spiaggia, davanti a noi era illuminata a giorno da fotoelettriche e da grossi fari appesi ai normali pali della luce. La gente era seduta gomito a gomito con pacchi, tende, asciugamani, sporte, sacchetti di ogni colore e di ogni dimensione. Tutti guardavano in direzione del mare come se da un momento all’altro qualcosa avesse dovuto sgorgare: un’isola, un vulcano, una balena, un mostro. Ogni tanto, la sequenza della gente seduta era interrotta da gruppi che, attorno a un fuoco, saltavano e ballavano e suonavano passandosi fiaschi di vino. Riuscii a vedere i pattini che solitamente stanno all’asciutto, al largo. C’erano delle luci che provenivano dal buio del mare e un cartello che diceva “La fine del mondo sul moscone. Cinquemilalire l’ora. Per tutta la notte.”

Proseguimmo fra le motorette dei ragazzi che sfrecciavano in ogni direzione fra urla, bottiglie gettate in terra, richiami, impennate. Da questa parte della città la forza pubblica era praticamente assente. Ognuno era lasciato solo a se stesso. C’era gente che in ginocchio pregava, altra che ballava, altra ancora che si stringeva e si baciava. Improvvisamente un gruppo di ragazzi dai capelli lunghi fece irruzione sul lungomare provenendo da una trasversale. Gridavano come ossessi e facevano roteare delle catene. Trascinai Susy da una parte. Ci riparammo dietro il tronco di un pino marittimo. «Quanto manca alla tua casa?» chiesi.

«Oltre la rotonda», disse lei.

Feci un lungo sospiro. Le strinsi più forte la mano. «Forza», dissi. Sbucammo dal nascondiglio. Procedevamo svelti con la testa china come se tutto quanto si stava svolgendo sulla strada non ci riguardasse. Ma quando giungemmo alla rotonda, fummo costretti a sollevare gli occhi.

Un paio di negozi al piano terra di un grande edificio bruciavano gettando bagliori infuocati sulla piazzetta. Le macchine erano bloccate in mezzo alla strada. La gente fuggiva terrorizzata dal palazzo, saltando sulle capote delle auto, lasciando brandelli di vestiti sui paraurti, strillando e piangendo. Dal fuoco sbucarono come demoni tre-quattro-cinque ragazzi con il viso nascosto dal passamontagna. Reggevano in mano piastre per hi-fi, dischi, videoregistratori, telecamere. Gridavano per spaventare la gente, ma era inutile. Nessuno si sarebbe sognato di fermarli. Dall’altro lato della piazza, un grosso autobus prese improvvisamente fuoco. Fu il panico. Sentii un rumore provenire alle mie spalle. Mi voltai, ma fu troppo tardi. Una motoretta mi investì in pieno. Lasciai la mano di Susy. Caddi a terra. Sentii l’odore della benzina. Era tutto buio, là in fondo. Un dolore violento mi torse la gamba sinistra. Un dolore acuto e veloce e rapido. Non lasciai la busta gialla che tenevo serrata al petto come una corazza. L’urto mi spinse sotto a una macchina ferma. Ero incastrato, non riuscivo a uscire. Vidi del fumo e le gambe di Susy e il suo braccio allungato e il suo viso chino che mi parlava e mi diceva qualcosa e io che dicevo no, no, e scuotevo il capo. I clacson urlarono da pazzi, le sirene delle autoambulanze, dei vigili del fuoco, tutto gridava sotto quella maledetta macchina. L’olio del motore mi gocciolava sul volto, Susy continuava, china, ad allungare il braccio. Fu allora che le consegnai il pacco e il dolore alle gambe divenne più forte. Mi aggrappai con le mani ai ferri del telaio dell’auto, riuscii a togliere il viso da quella carrozzeria puzzolente. Vidi le sue gambe, dritte, il suo volto, le sue braccia accanto al fuoco. La sua espressione assente davanti a quei pezzi di carta che incendiati volavano via nel turbine della fine del mondo. Poi tutto divenne nero e caldo e troppo odoroso. Un odore fortissimo e nauseante. Persi i sensi. Per me l’ultima notte del mondo finì in quel momento.

E’ più o meno la fine del romanzo: Marco Bauer era riuscito a scoprire un fatto corruttivo tra il comune riminese e un politico democristiano della stessa città: il fatto si è che lo stesso Bauer aveva precedentemente avvolorato la tesi del suicidio. Ora si ero reso conto che forse era ben altro: e tale prova era tutto in quel plico, lascitogli da un convento di clausura, che si stringeva al petto e che la sua donna, la sua amante, gli toglie dalle mani e gli dà fuoco.

In un mondo di cartapesta, anche gli amori sono orchestrati in un mondo di cartapesta; non ci può essere tragedia che non possa essere riassorbita, e laddove tragedia ci dev’essere è sempre figlia di un amore sbagliato, come per Bruno May, scrittore omosessuale e Aelred:

BRUNO MAY

A Londra, tre anni prima, nel tardo pomeriggio di una rigidissima giornata di novembre, Bruno stava partecipando, in compagnia di amici, al vernissage di una collettiva di scultura in una galleria di Floral Street, a due passi dal Covent Garden. L’esposizione si sviluppava su due piani. Nella scala al pian terreno stavano alcune opere costituite da carrelli da supermarket colmi di oggetti elettronici; alcune gomme di auto sovrapposte e impilate per circa due metri di altezza e percorse da striature colorate di vernice; due cartelli segnaletici capovolti e decorati da strisce di plastica nera simile a quella dei sacchi per la spazzatura. C’era inoltre un tavolo dietro cui un cameriere offriva birra e pasticcini. Al piano superiore stavano il resto delle opere e la gran massa dei visitatori avvolta dal fumo delle sigarette. Bruno trovò insopportabile resistere ancora e benché gli acrochages lo interessassero per la casualità degli accostamenti simile per certi versi alle associazioni libere della poesia, uscì ben presto. Si fermò sulla soglia della galleria per terminare la sua birra. Un ragazzo stava attraversando la via provenendo da Saint James Street. Reggeva un portfolio sotto il braccio. Un ciuffo rossiccio di capelli gli pendeva sul viso ondeggiando a ogni passo di una particolarissima andatura dinoccolata e, nello stesso tempo, strascicata. Bruno lo osservò meglio. Le punte dei piedi leggermente rivolte all’esterno, la schiena curva e un braccio penzoloni rendevano la sua andatura totalmente indipendente dall’esterno, dalle automobili che passavano, dai pedoni che erano obbligati a scansarlo per non farsi urtare, dai clacson che suonavano. Il ragazzo camminava in simbiosi con la propria andatura, così naturalmente sovrapposto alla artificialità del suo passo, così completamente abbandonato alla legge dei gesti appresi (che parlavano di palestre, di basket ball, di cavalli, di lavoro a tavolino) che il suo carattere si diffondeva, completamente svelato, all’esterno. Bruno notò che la sua corazza gestuale non appariva come una difesa, non nascondeva, non occultava; anzi parlava chiaramente e dolcemente. La sua camminata infatti, nient’altro era, che il tic del suo animo.

Il ragazzo indossava un giubbone da parà color piombo, zeppo di tasche e cerniere. Il cappuccio che scendeva sulle spalle era decorato con strisce sottili di pelliccia maculata. Portava un paio di pantaloni bianchi sporchi di colore e calzava grosse scarpe di pelle grigia che sembravano ortopediche. Quando si incrociarono, si guardarono per un istante negli occhi. Bruno lo seguì con lo sguardo. Vide che salutava alcune persone. Decise di rientrare.

Il ragazzo si era appartato e stava mostrando il contenuto del portfolio a una donna. Bruno si avvicinò e gettò lo sguardo su quelle tavole. Chiese di poterle vedere da vicino. Si trattava di grandi collages fatti con matite, pennini, retini, carte geografiche e topografiche, fotografie dipinte e ritoccate. Riunivano tutte le immaginarie metropoli del globo sotto una medesima atmosfera: fra le cupole della Piazza Rossa di Mosca spuntavano palmizi hawaiani; caratteri cirillici costituivano scritte pubblicitarie in una Times Square percorsa da una identica fauna umana negroide o asiatica. Una devastazione atmosferica e geotermica aveva ridisegnato il mondo. Parlò al ragazzo. In quel momento Reginald Clive, un critico abbastanza noto, salutò Bruno. Ne approfittò per presentare il ragazzo e così sapere il suo nome. Aelred, così si chiamava, si dimostrò impacciato. Bruno dovette soccorrerlo sostenendo la conversazione. Reginald apprezzò le tavole. Si congedò dicendo che doveva passare in Fleet Street a buttar giù il pezzo. Si diedero un appuntamento telefonico.

«Non sarei mai riuscito a mostrare qualcosa a Clive nemmeno pagandolo mille sterline», disse Aelred. Bruno gli raccontò come lo aveva conosciuto a Venezia, qualche anno prima.

«Perché non vieni a mangiare qualcosa con me al club?» propose Aelred.

Bruno indugiò.

“E’ qui vicino… Ho voglia di bere qualcosa di buono. E tu?”

Bruno rispose di sì, aveva anche lui una gran voglia di bere. Salutò gli amici e uscì in compagnia di Aelred.

Il club era nascosto in un intrigo di viuzze strettissime attorno al Covent Garden. Per raggiungerlo procedettero uno davanti all’altro poiché non c’era spazio per due. Aelred disse qualcosa a proposito di Charles Dickens che Bruno non afferrò. Giunsero davanti al club. Si trattava di un ristorantino polveroso anni quaranta. Davanti all’entrata stava un panchetto di legno su cui era posto il registro delle visite. Aelred salutò il cameriere e firmò invitando Bruno a fare altrettanto nello spazio riservato ai visitors. Il cameriere spostò il panchetto e li fece passare.

Il ristorante era vuoto. Seguì Aelred che passava tra i tavoli apparecchiati con destrezza. Si diressero verso uno sgabuzzino. Aelred accese la luce tirando una corda che pendeva dalla lampadina spiovente. Più avanti iniziava una scala di legno. La discesero. Immediatamente li investì uno sbuffo di aria calda, odore di sigarette e di alcolici. Si sentiva, in sottofondo, musica rock.

Entrarono in una grande stanza circolare con il soffitto a volta e le pareti verniciate di nero. Al centro stava il banco degli alcolici con un paio di rubinetti per la birra e uno scaffale ripieno di bottiglie ben allineate. Nella parete attorno si aprivano alcune nicchie che avanzavano nel cemento per qualche metro. Il fondo era ricoperto di cuscini colorati. Davanti a ogni nicchia stava l’imitazione di un rudere antico decorato da luci intermittenti. La fauna era abbastanza giovane, sui trent’anni. Aelred presentò Bruno a qualche amico: una soprano critico musicale di una rivista marxista, un pittore calvo e grassoccio, un tenore che aveva studiato in Italia, un architetto che Bruno già aveva visto, nella galleria di Floral Street. Ordinarono dello scotch e chiacchierarono con i membri del club. Erano tutti alticci, la soprano, un donnone imponente vestita di un robe manteau lungo fino ai piedi cantò il brindisi della Cavalleria Rusticana in onore di Bruno. Quando finì il club esplose in applausi e grida di compiacimento.

Bruno andò al bancone per un altro scotch. «Bevi qualcosa, Aelred?» Aelred non rispose. Bruno ripeté la domanda, si girò e si accorse che non stava rivolgendosi ad Aelred, ma a un altro ragazzo. Si scusò. Guardò attorno ma non lo vide. Prese il bicchiere e raggiunse il gruppo di prima. Domandò alla soprano se lo avesse visto in giro. La donna fece un grande sorriso e cantò il brindisi dalla Lucrezia Borgia. Bruno scorse una nicchia vuota. Si sedette a bere. Passò mezz’ora. Di Aelred nessuna traccia. Prese un altro scotch e lo bevve d’un fiato. Aveva fame, ma certo non si sarebbe fermato in quel posto a cenare da solo. Chiese al barman due biglietti da visita del club. Uno se lo infilò rapidamente in tasca. Sull’altro scrisse una frase di congedo e il proprio indirizzo. Lo riconsegnò al cameriere pregandolo di consegnarlo ad Aelred qualora fosse reato. Il barman prese il biglietto e lo infilò in mezzo a due bottiglie di whisky.

L’amore nasce da una visione. Alread è un’epifania, ma un’epifania disturbante; sembra che non vi sia “naturalezza”: cammina come se l’andatura fosse in simbiosi con la sua andatura, sovrapposto all’artificialità; si lascia a gesti appresi e il suo carattere si diffondeva, completamente svelato, all’esterno. Aggiunge, poi, che il suo camminare rivelava il “tic” del suo animo.

Il suo sparire alla fine del brano è indice di un amore “difficile”: Aelread è alla ricerca di sé, non sa ancora chi realmente sia, se omo o etero, si lascia andare con Bruno ad un sesso sfrenato, ma ad avere e a desiderare il suo corpo è Bruno, che non riuscirà a sopportare l’assenza o il tradimento. Obnubilato dall’amore è disposto a perdonargli tutto, ad accettare tutto di lui e lui questo lo sa e ne approfitta. Vi è in Bruno un amore assoluto, quasi metafisico, e quando non riesce ad ottenerlo, si lascia andare, si annulla attraverso l’alcool, perde se stesso e con se stesso la sua capacità di scrivere.

Non è un caso che nell’abbandono e nella ripresa della scrittura vi è la figura di Anselme, un monaco. Il cattolico Tondelli non può scindere l’amore dallo spirito e di questo spirito egli si sente invaso dopo che decide di confessarsi. Sente il bisogno di rivedere Alread, sente il bisogno di chiarire cosa sia lui per lui: e solo quando percepisce che il rapporto è finito, può cominciare a scrivere.

EACH MAN KILLS THE THING HE LOVES

Verso le tre, quella stessa notte, Bruno uscì silenziosamente di casa. Camminò speditamente fino al mare, la testa china, come seguisse una direzione prestabilita. Sul lungomare incontrò una fila di auto incolonnate e ferme in mezzo alla strada. Un paio di vetture della stradale erano messe per traverso e bloccavano il traffico. Bruno si mantenne sul marciapiede. Vide i poliziotti che cercavano di sedare una rissa causata da un tamponamento. Un ragazzo dai capelli lunghi era disteso a terra e vomitava. I suoi compagni ubriachi imprecavano contro un uomo che non osava scendere dalla macchina. Arrivò una autoambulanza a sirene spiegate, Bruno proseguì fin verso la rotonda del Grand Hotel. Fu allora che attraversò la strada con l’intenzione di raggiungere i giardinetti.

Fra gli alberi il buio era fitto e odorava di hashich. Le chiazze di luce che filtravano attraverso il fogliame illuminavano alcune siringhe. Alcuni piccoli fagotti respiravano addossati ai tronchi o distesi sul prato rivelando la presenza di qualcuno nei sacchi a pelo. Bruno si mosse per i vialetti con sicurezza, li conosceva ormai bene. Alla luce di un lampione un ragazzo fumava una sigaretta sdraiato su una panchina. Quando lo sentì arrivare, si alzò a sedere e scrutò nell’ombra. Bruno passò via velocemente. Incontrò, più avanti, una coppia di vecchi che conducevano a mano le biciclette procedendo prudentemente nel lato dei giardini illuminato. Sbirciarono nel buio, incontrarono i suoi occhi. Nessuno si fermò.

Improvvisamente la ghiaia scricchiolò alle sue spalle. Bruno si arrestò. Sentì un rumore di passi che lo stavano raggiungendo. Cautamente si voltò. Scorse un’ombra. Una figura alta gli andava incontro, superò il vialetto e calpestò l’erba a una decina di metri da lui. Bruno non si mosse. Cercò di individuare quella persona. Sentì gli arbusti scrocchiare e poi il fischio di una canzoncina, dapprima tenue, poi sempre più nitido man mano che l’ombra gli si avvicinava. Bruno si inchiodò a terra. Conosceva molto bene quella canzone. La ripescò dalla memoria. Faceva:

Did I really walk all this way

Just to hear you say

“Oh, I don’t want to go out tonight”…

I ricordi si scatenarono l’uno nell’altro, lo stordirono. L’ombra lo aveva ormai raggiunto e continuava a canticchiare:

I don’t owe you anything

But you owe me something

Repay me now…

Bruno vide un ciuffo di capelli biondi. Alzò la mano come per accarezzarli. «Aelread» soffiò. «Come hai fatto a trovarmi ancora?»

(…)

L’ombra uscita dai giardinetti di fronte al Grand Hotel gli era di fronte. Smise di fischiettare quel motivo.

«Aelred», disse Bruno avvicinando la mano fino ad accarezzarlo. Un colpo violento lo prese alla bocca dello stomaco. Cadde in terra. Sentì altri colpi alle costole e sul cranio e una voce che lo offendeva. Perse i sensi. Quando si svegliò, si trovò spogliato della giacca e pieno di sangue sul volto e sulle mani. Si rialzò a fatica. Cominciava ad albeggiare. Gli ubriachi tornavano in albergo dopo una notte di follie. Tutti erano nelle stesse condizioni, più o meno. Certo, Bruno era sporco di sangue, ma chi dava importanza a quel particolare? Ognuno voleva solo ficcarsi a letto nel più breve tempo possibile. Ognuno voleva dimenticare qualcosa. Barcollò fino a raggiungere la casa. Entrò nella sua stanza. Chiuse gli occhi. Quello che seguì non fu altro che un dolore ridicolo e fulmineo. Per un istante tutti i colori del mondo, tutti gli abbracci del mondo scoppiarono nel suo cervello finché non ci fu più nessun Aelred nella sua vita, né scrittura, né Dio, né alcool, né ferite, né amori né passioni. Soltanto un respiro lento che faticava a venire. Non disse un’ultima parola, né lasciò scritto niente. Fu il suo mattino terminale.

Immagine dal film Querelle

Each man kills the thing he loves, così Jeanne Moreau cantava nel film Querelle di Rainer Werner Fassbinder. Siamo certi che Tondelli l’abbia visto, ma non siamo certi che la storia d’amore e morte tra Bruno e Aelred sia stato ispirato da questo brano.

Qui Tondelli sembra usare la tecnica dell’entrelacement, la storia dell’arrivo di Alread alle spalle di Bruno ubriaco, nel giorno della presentazione del suo romanzo, viene ripreso, dopo un bel po’, nello stesso istante.

La scena è costruita in modo preciso: notte, rimore dio passi, gli Smiths, così precisi nel testo Ho davvero camminato fino in fondo / solo per sentirti dire / “Oh non voglio uscire stasera // Non ti devo niente, ma mi devi qualcosa. Ripagami ora. e Alread che sembra che lo canticchi per ricordare che Bruno lo deve ripagare (per cosa, poi?): perché gli ha rubato il tempo e l’amore?, perchè lo ha soffocato con la sua protezione?, perchè non gli ha dato il modo di tovare se stesso? Non lo sappiamo. Ma lo uccide; forse lo ama e non vuole sentirselo dire: “Ogni uomo uccide ciò che ama”.

La storia di Robby e Tony vira tra il comico e surreale: due giovani che cercano un finanziamento per un film e che, non trovando nessuno, si “adattano” ad una sottoscrizione popolare, chiedendo ai bagnanti della spiaggia:

IL SOGNO DI CINEMA

Il giorno seguente decisero di separarsi. Avrebbero battuto lo stesso bagno, ma andando uno a destra e l’altro a sinistra del corridoio in quadri di granito, adagiato sulla spiaggia come una passerella, che in certe ore del giorno scottava come una piastra di ardesia rovente. In questo modo si sarebbero spalleggiati a vicenda, ma avrebbero raggiunto il doppio di persone. Tony ebbe grane con il bagnino del numero sessantacinque. Era un ragazzone con un paio di mani larghe come pagaie e gambe che sembravano sequoie. Ci fu ben poco da discutere. Quello agitava un ombrellone chiuso come fosse uno stuzzicadenti. Dovettero battere in ritirata. Mangiavano di solito nei bar sulla spiaggia dove era molto più facile combinare qualcosa. Si stava all’ombra e le persone arrivavano al banco con il portamonete. La maggior parte era poi rilassata dall’aver appena fatto il bagno e parlava volentieri. Era più facile che qualche sottoscrizione abbandonasse il pacco che loro reggevano e trovasse la giusta direzione. Ma il ritmo con cui questo passaggio di mano avveniva non fu mai quello che una notte Tony sognò: vide i tre grandi cartoni abbandonati sulla spiaggia aprirsi improvvisamente come investiti da un turbine e tutti i fogli uscire uno dopo l’altro con un suono di battito d’ali e formare un vortice che subito si innalzò altissimo nel cielo come una tromba d’aria e ricadere poi a pioggia su tutta la spiaggia. La gente usciva dall’acqua e correva, abbandonava le sedie a sdraio, veniva a riva con i mosconi, correva dalle strade, dai bar, dai ristoranti, dalle pensioni e si precipitava sulla spiaggia tendendo le mani e guardando in aria e cercando per terra, perché tutta la spiaggia era ormai ricoperta dai fogli come se un grande autunno avesse lì ammassato tute le foglie della terra. I bambini giocavano con quelle pagine, facevano aeroplanini, aquiloni, barche, cappelli, freccette a cono, facevano maschere, facevano vestiti, torri, festoni, coriandoli, stelle filanti. Gli adulti li prendevano e si abbracciavano e si baciavano per la gioia e non li portavano via, né li ammassavano, ma una volta raccoltili in grandi bracciate li rigettavano in aria per la gioia di poterli riprendere. Dai tre cartoni il turbinio di carta bianca non aveva fine. I ragazzini più agili salivano sui pennoni accanto alle bandierine che segnalavano lo stato del mare, e da lì, chiamavano la gente dagli altri tratti di spiaggia, che poi accorreva e gridava di gioia finché tutta la costa non fu un solo grande momento di festa, di trionfo, di gioia. La realtà invece era che fino a quel momento avevano raccolto insieme cinquantamila lire.

Robby camminò per qualche decina di metri sul bagnasciuga con la testa china, attento a saltare la risacca delle onde e non inciampare in un qualche corpo disteso. Indossava la solita maglietta azzurra che la sera, arrivato in pensione, lavava sotto un getto di acqua corrente e lasciava ad asciugare alla finestra. Aveva un paio di slip bianchi. Camminava scalzo, tenendo in una mano un paio di espadrillas sfasciate e nell’altra la cartella con le sottoscrizioni. Nella ressa del bagnasciuga, fra gente che giocava a bocce e altri che inseguivano aeroplani gracchianti, tra i fili ingarbugliati degli aquiloni, i palloni, i freesby, avvistò un gruppo consistente di persone. Si diresse verso di loro. Attaccò discorso con le frange più esterne. Chiese se a loro interessava il cinema e quale film avessero visto l’ultima volta che si erano recati in una sala; chiese se preferivano la televisione, se i film della passata stagione erano piaciuti, se li divertivano più quelli americani o quelli italiani; se amavano la commedia, il dramma, il comico, il musical, il tragico, il film storico, la fantascienza o i cartoni animati. Ben presto la discussione diventò incontrollabile. Robby si sentì tagliato fuori come un moderatore televisivo estromesso dal suo dibattito. Ognuno parlava per i fatti suoi, urlando e sbrecciandosi. Robby attendeva il momento buono per piazzare le sottoscrizioni, ma il baccano era ormai infernale. Fu allora che lo vide.

Stava inginocchiato a terra davanti a un tappeto in cui dominavano i colori rossi e bruni e su cui erano disposti in ordine collane, statuette, bracciali, anelli, orologi, zanne di elefante in finto avorio e statuette in legno finto ebano. Incontrò il suo sguardo. Indossava un caffettano marrone lungo fino ai piedi e in testa portava un fez bordeau. Senza ormai più clienti, il marocchino si alzò di scatto e sputò una sequela di ingiurie in arabo. Robby era paralizzato. La gente attorno si accorse che stava succedendo qualcosa di poco piacevole. A poco a poco tacque formando loro attorno una specie di arena. Robby farfugliò qualcosa. Il marocchino parlò in francese, gli diede del bastardo e del figlio di puttana. Robby fece per andarsene, ma qualcuno in quel momento lo trattenne. Si girò di scatto e incontrò un altro paio di carboni accesi. I due marocchini cominciarono a gridare, la gente si scansò. Robby aveva una unica speranza, che arrivasse Tony. Lanciò lo sguardo verso la fila degli ombrelloni, ma fu inutile. Cercò di spiegare che non voleva affatto rubare il mestiere a nessuno, che non stava vendendo niente, che passava di lì per puro, accidentalissimo, caso. I marocchini non vollero sentir scuse. Un ceffone beccò Robby al collo. Incassò il colpo. Tentò di restituirlo, ma il secondo marocchino lo teneva stretto. Gli presero la cartella e la vuotarono sulla sabbia. La gente non diceva niente. Solo uno, dai bordi di quella maledetta arena, osò lanciare un “finitela!”. Robby si guardò intorno cercando l’alleato. Fu terribile. Vide solamente pance gonfie e grasse e bianche e cicatrici di ernie e appendiciti, mastectomie, ulcere, calcoli renali, calcoli alla cistifellea, alla vescica, vide tette flosce e cosce adipose, rotoli di grasso, ascelle fradicie di sudore, natiche cascanti, scroti lunghissimi, enormi, disgustosi, unghie incarnate, crani calvi, vide moncherini di braccia, gambe poliomelitiche, dentiere d’oro, parrucche, mani finte. Si sentì perduto. L’attenzione dei due marocchini era accentrata sulla sua cartella. Si parlavano fitto, uno dei due si chiamava Kacem. Approfittando della loro disattenzione, riuscì a sfilare dallo slip dell’elastico ventimila lire. Li alzò in alto. Quello che lo teneva da dietro, inginocchiato, prese i soldi. Tony arrivò in quel preciso momento. Trascinò da parte Robby, cercò di sapere quello che era accaduto. I due marocchini gli parlarono velocemente. Tony rispose duro: «Non mi frega una sega se dovete comprarvi venti cammelli per sposarvi, rivoglio quei soldi!»

«Lasciali stare!» gridò Robby. La sua voce era acuta e stridente come fosse sull’orlo di una crisi isterica.

«Ti hanno fregato o no quei soldi!» sbraitò Tony.

«Non me ne importa dei soldi! Sono dei poveracci!»

La gente aveva preso a squagliarsi. Qualcuno andò ad bagnino. Tony si azzuffò con il marocchino. Aveva voglia di menare le mani, sentiva l’odore della rissa, dei nervi scoperti, un odore che lo faceva impazzire. Accorsero i bagnini e li separarono. Quando si fu calmato si accorse che i due se l’erano filata. Restò in silenzio. Raccolse uno a uno i fogli sparsi sulla sabbia. Robby, in piedi, lo guardava senza espressione. Vedeva il suo amico chino a terra che prendeva con cura quei fogli stropicciati, ne levava via i granelli di sabbia soffiandoci sopra, li riponeva nella cartellina; vedeva il suo amico, ma tutto gli appariva completamente estraneo. Non si parlarono per tutto il pomeriggio. Robby riprese a girare fra gli ombrelloni abbordando la gente con poche e secche parole: «Vuole comprare un’azione per produrre un film?» Tutto qui. Non si sprecava, non gliene importava nulla. Era aggressivo, se qualcuno lo mandava al diavolo rispondeva sbraitando e menando in aria le mani. Se riceveva una bacchettata rispondeva con un pugno. Trovò una donna, non più giovane. Aveva labbra dipinte di viola, pesanti anelli alle orecchie e una capigliatura di un biondo stopposo. Agli angoli degli occhi due sottolineature di rimmel parevano cicatrici. Il suo corpo, sotto il costume, era una camera d’aria. Lo ascoltò e gli disse di seguirla verso la cabina poiché teneva i soldi nel vestito. Robby la seguì. Girò la chiavetta nella toppa. Entrarono insieme. Dentro, l’aria era soffocante e c’era puzzo di piscio. La luce era scarsa ed entrava a strisce dalle fessure della porta. La donna lo guardò e scoprì i seni. «Voglio i soldi», fece Robby. Lei prese dal borsellino un rotolo di banconote. Fece per darglieli. Si arrestò. «Voglio vederti nudo. Per favore… Fammi vedere come sei fatto, ti prego». Robby sentì una profonda, angosciosa quiete salirgli allo stomaco. Si tolse la maglia. Si abbassò lo slip fino alle cosce. La donna si inginocchiò. In silenzio, si mise a piangere, senza avere il coraggio di toccarlo.

«Dimmi come ti chiami», fece Robby, prendendole i soldi. Li contò. Erano trentamila lire. «Avanti, dimmi come ti chiami».

La donna prese a singhiozzare coprendosi il volto con le mani. Balbettò il proprio nome fissando il sesso di Robby. Scrollava la testa. Non si capiva se piangesse di dolore o di felicità. O di umiliazione. Robby trascrisse i dati della donna su tre fogli. La prese sotto le ascelle e la rialzò. Le ricompose i seni nelle coppette. Poi prese la mano ingioiellata della donna e guardandola fisso negli occhi la portò dolcemente sul proprio sesso. Era un saluto. Uscì dalla cabina. La donna si sedette in terra piangendo, sfogandosi. Poi, prima di uscire, asciugò le sue lacrime sature di trucco in quei pezzi di carta che il ragazzo le aveva lasciato.

Una delle espressioni che Robby fa, appena arrivato nella stazione di Rimini, è:

Faceva caldo, probabilmente attorno ai trentacinque-trentasette all’ombra. E questo caldo appiccicoso e denso, un caldo sporco, praticamente nient’altro che la traspirazione evaporata nell’atmosfera di quelle decine e decine di migliaia di bagnanti che in quello stesso momento prendevano il sole sulla striscia di sabbia della riviera, ecco, un caldo umano, non un caldo puro, e per questo già istintivamente insopportabile – benché tutto ciò costituisse una sensazione grave e a suo modo importante, non era minimamente paragonabile a quell’altra immagine-sensazione che gli aveva folgorato il cervello pochi istanti prima, mentre scendeva dalla carrozza del convoglio: “Ma questo è già un set.” C’era dunque qualcosa di intimamente “artificiale” in ciò che aveva intorno, “totalmente” predisposto quasi come quel caldo opprimente e animalesco che fiutava nell’aria immobile della stazione. Era tutto non naturale. Tutto troppo dannatamente perfetto.

Rimini è di cartapesta ed è già, dunque, un set cinematografico e l’idea che spinge i due protagonisti nella ricerca affannosa di denaro, fa sì che Tondelli possa disegnare l’irrealtà di un sogno e degli stessi bagnanti della spiaggia, utilizzando, anche in questo brano, attraverso un’antitesi narrativa, sia l’immagine onirica che, come una festa carnevalesca, fa scendere fogli (probabilmente con la sceneggiatura) sulla spiaggia, visione di una irrealizzabile espressione cinematografica (linguaggio che ebbe sempre un certo fascino per Tondelli) sia, attraverso una delle forme tipiche del suo linguaggio, l’elencazione quasi surrealistica delle persone in riva al mare, descritte nella loro più trita volgarità.