Publio (o Gaio) Cornelio Tacito (ritratto immaginario)

Cenni biografici

Di Cornelio Tacito non conosciamo con precisione né il praenomen (Publio secondo un manoscritto, Gaio, secondo un autore antico) né con precisione la data di nascita (tra il 54-55, così risaliamo secondo la testimonianza di Plinio il Giovane, suo amico) e neppure il luogo di nascita, forse umbra, forse celtica. Certamente iniziò la sua carriera politica sotto Vespasiano per finire sotto Traiano, senza significative interruzioni). Fu probabilmente di famiglia equestre se poté approfondire la sua educazione nella capitale e se, sin da giovane, poté scegliere come moglie la figlia di Gneo Giulio Agricola, autorevole comandante militare, grazie al quale iniziò la sua attività che rivestì durante l’intera dinastia dei Flavi. Certo dovette essere un buon oratore se, dopo essersi recato come pretore in Africa, difese le popolazioni in un processo de repetundis contro il proconsole Mario Prisco, insieme a Plinio il Giovane (famoso per il suo Epistolario); sappiamo inoltre che tra l’88 e il 93 si allontanò da Roma (non ne conosciamo il motivo) e che rivestì la carica di consul suffectus (cioè l’ottenimento della carica consolare in caso di dimissioni o morte di un console durante il suo incarico). Ottenne anche la pretura in Asia. Morì intorno al 117.

Ponte a Nimes (città comprendente quella che un tempo era la Gallia Narborense, cioé l’attuale Provenza nel sud della Francia)

Opere

Le opere di Tacito a noi note sono:

- De vita Iulii Agricolae (98);

- De origine et situ Germanorum o Germania (98);

- Dialogus de oratoribus (di poco successivo al 100);

- Historiae (tra il 100 e il 110);

- Annales (tra la fine delle Historiae e la morte dell’autore).

Dialogus de oratoribus

Cominciamo la nostra analisi con un testo lontano dalla riflessione storica o etnografica, ma che ci riporta subito a Quintiliano, cioè la retorica. E, sebbene l’opera sia più tarda rispetto all’Agricola o alla Germania, risulta così “staccata” dal resto della sua produzione, che alcuni ne hanno messo addirittura in forse l’autenticità o la datazione, collocandola nel periodo giovanile (il manoscritto ci è giunto anonimo, ma a definirne la “paternità” è il suo essere stata tramandata insieme ad altre opere minori). Infatti l’argomento, ma soprattutto lo stile sembrano assai lontani dagli altri di Tacito. Ma se essa appare così diversa probabilmente lo si deve al genere stesso dell’opera che Quintiliano aveva poi canonizzato con uno stile neociceroniano da renderlo quasi “obbligatorio”. L’opera è strutturata come un dialogo, avvenuto nel periodo di Vespaniano, tra i maggiori oratori del tempo, e affronta il tema della decadenza. E’ composto da 42 capitoli e appare evidente come ci sia una lacuna tra il capitolo 35/36. L’io narrante è costituito da un giovane che descrive, non intervenendo, il dialogo dei tre grandi retori.

I protagonisti attribuiscono ognuno una motivazione diversa al declino dell’oratoria:

- Vipsano Messala ne indica le cause sul deterioramento dell’educazione (riprendendo la teoria di Quintiliano);

- Marco Apro afferma che l’oratoria non è peggiorata, ma è solo cambiata adeguandosi ai tempi;

- Curiazio Materno con la fine della libertà che non permette la facoltà di potersi esprimere senza remore.

Tacito, come mostrato precedentemene, sembra accogliere, nella sua opera, le motivazioni che nell’età imperiale, da Petronio in poi, hanno caratterizzato la decadenza dell’oratoria e accoglie le motivazioni che i suoi predecessori avevano elaborato. Tuttavia sembra che egli debba sottolineare come la realtà a lui contemporanea sia priva di una elegante eloquenza perché manca un confronto ardente fra fazioni politiche opposte, come ai tempi di Cicerone, per poi tuttavia aggiungere che è meglio la pace imperiale che le guerre civili.

L’ANTICA FIAMMA DELL’ELOQUENZA

Magna eloquentia, sicut flamma, materia alitur et motibus excitatur et urendo clarescit. Eadem ratio in nostra quoque civitate antiquorum eloquentiam provexit. Nam etsi horum quoque temporum oratores ea consecuti sunt, quae composita et quieta et beata re publica tribui fas erat, tamen illa perturbatione ac licentia plura sibi adsequi videbantur, cum mixtis omnibus et moderatore uno carentibus tantum quisque orator saperet, quantum erranti populo persuaderi poterat. Hinc leges adsiduae et populare nomen, hinc contiones magistratuum paene pernoctantium in rostris, hinc accusationes potentium reorum et adsignatae etiam domibus inimicitiae, hinc procerum factiones et adsidua senatus adversus plebem certamina. Quae singula etsi distrahebant rem publicam, exercebant tamen illorum temporum eloquentiam et magnis cumulare praemiis videbantur, quia quanto quisque plus dicendo poterat, tanto facilius honores adsequebatur, tanto magis in ipsis honoribus collegas suos anteibat, tanto plus apud principes gratiae, plus auctoritatis apud patres, plus notitiae ac nominis apud plebem parabat.

La grande eloquenza, come la fiamma, ha bisogno di materia che la alimenti e di movimento che la ravvivi; e nell’ardere acquista splendore. Le medesime cause favorivano anche nella nostra città l’eloquenza degli antichi. Benché infatti certi oratori della nostra epoca abbiano ottenuto tutti i successi che potevano ripromettersi in uno stato ben regolato, tranquillo e felice, tuttavia sembra che maggiori speranze si aprissero agli antichi in mezzo a quei grandiosi rivolgimenti e tumulti, allorché, essendo ogni cosa sconvolta e mancando un unico capo, ciascun oratore tanto più valeva, quanto più riusciva ad influire sulla moltitudine disorientata. Di qui le frequentissime proposte di leggi e la gran popolarità, di qui gli sproloqui dei magistrati, che quasi pernottavano sulla tribuna: di qui le accuse lanciate contro alti personaggi e le inimicizie condivise anche dalle famiglie; di qui le fazioni dei patrizi, di qui le lotte continue tra il senato e la plebe. Tutti questi mali dilaniavano sì lo stato, ma stimolavano l’eloquenza di quei tempi e le offrivano brillanti compensi; perché quanto più un cittadino s’imponeva con la parola, tanto più facilmente giungeva alle cariche pubbliche e nelle cariche stesse oltrepassava i propri colleghi, tanto più maggiore favore si procurava da parte dei potenti, tanta maggiore autorità da parte del senato, tanta maggiore notorietà e fama presso la plebe.

E ciò che dice in questo passo, posto quasi a conclusione dell’opera, affermato da Materno che, in quest’opera è l’alter ego di Tacito.

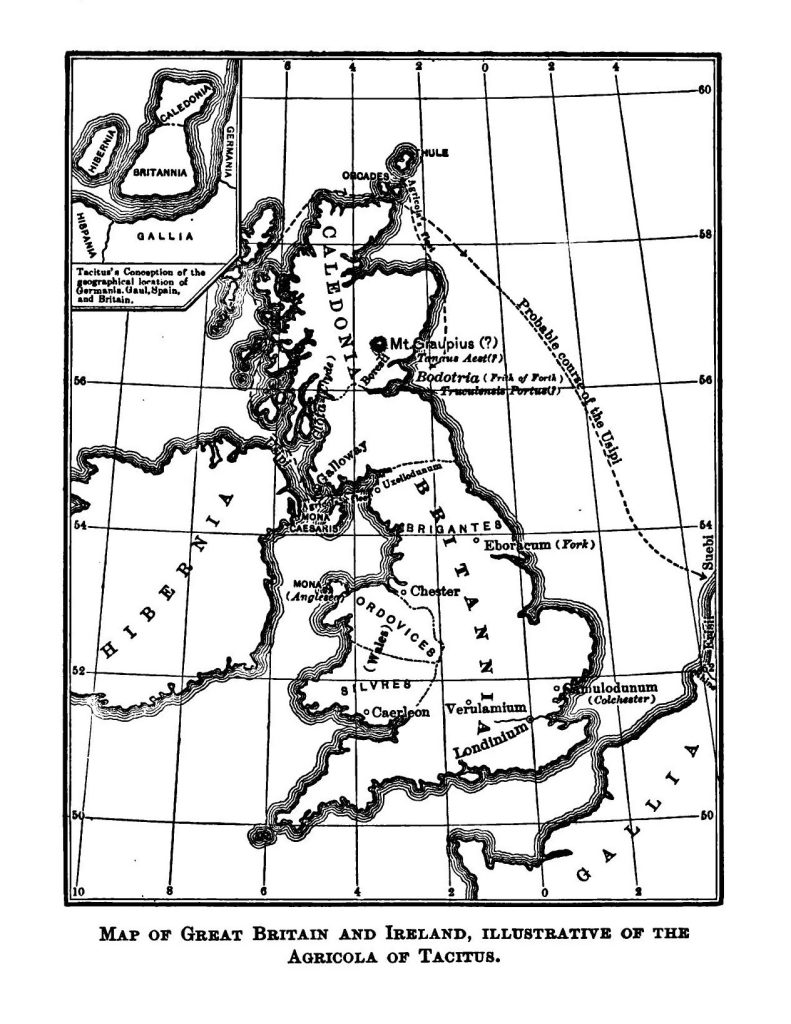

Giulio Agricola

De vita et moribus Iulii Agricolae

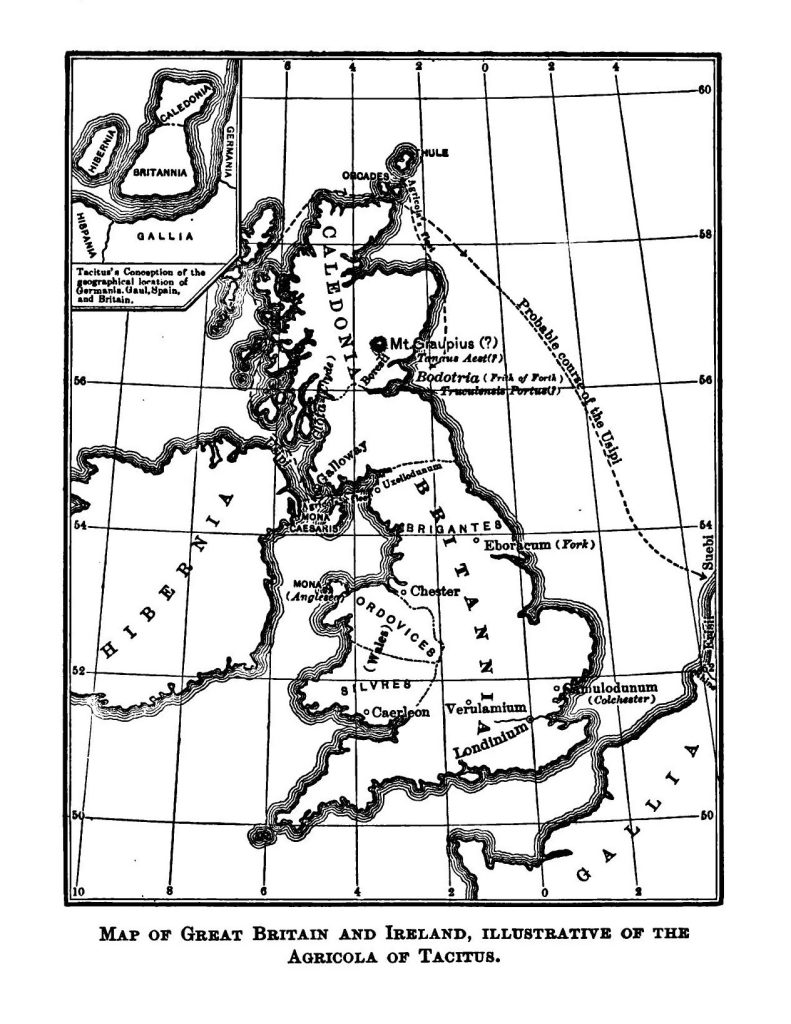

Dopo la morte di Domiziano, cui segue la parentesi di Nerva, sotto la quale i critici tendono a far coincidere l’inizio della stesura di quest’operetta, e l’elezione di Traiano, a Roma si percepisce una maggiore libertà, se così si può dire, culturale. Per questo Tacito diede alle stampe un libretto il cui compito era quello di esaltare il suocero, grande comandante militare e leale uomo di Stato. Di lui infatti si racconta soprattutto l’impresa della conquista della Britannia cui dedica degli excursus che sembrano esulare dal genere biografico vero e proprio, quindi, la gelosia dei successi del generale, ed il richiamo per volontà del princeps nella Capitale, dove Agricola, per non urtare l’Imperatore, conduce vita ritirata. Rinuncia al proconsolato e la morte lo coglie ad appena cinquantatré anni (qualcuno vocifera per avvelenamento da parte di Domiziano).

L’opera consta di 46 capitoli, in cui si racconta la vita di Giulio Agricola fino al consolato, cui segue la spedizione in Britannia (e qui viene inserito un excursus che ricorda gli excursus cesariani del De Bello Gallico) e quindi il suo ritorno a Roma.

E’ difficile definire il genere di tale monografia: potremo inserirla nel genere della biografia encomiastica, oppure di una vera e propria una vera e propria laudatio funebris in onore del suocero. Infatti quello che lui vuole mettere in evidenza è come, pur sotto un pessimo imperatore, come Domiziano, si ci può comportare in modo corretto e giusto. Egli infatti sembra prendere le distanze da quel periodo in cui il suicidio stoico sembrava essere l’unica forma per salvare la propria libertà e quindi la propria dignità. Nella considerazione che l’impero è ormai una forma ineluttabile del processo storico romano, compito di un buon funzionario è quello di fare in modo che sia proprio questo, cioè l’impero e non il suo rappresentante, l’imperatore, a godere dei frutti dell’uomo onesto:

AGRICOLA DI FRONTE ALL’IMPERATORE

(42)

Proprium humanii ingenii est odisse quem laeseris: Domitiani vero natura praeceps in iram, et quo obscurior, eo inrevocabilior, moderatione tamen prudentiaque Agricolae leniebatur, quia non contumacia neque inani iactatione libertatis famam fatumque provocabat. Sciant quibus moris est inlicita mirari, posse etiam sub malis principibus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis excedere, quo plerique per abrupta sed in nullum rei publicae usum ambitiosa morte inclaruerunt.

E’ della natura umana odiare chi hai offeso; inoltre la natura di Domiziano, tanto più implacabile quanto più si teneva chiusa in se stessa, era mitigata dalla modestia e dalla prudenza di Agricola, il quale non ricercava la fama né sfidava la morte con l’ostinazione o con la vana fierezza della libertà. Sappiano coloro che ammirano i gesti di ribellione che possono esistere uomini grandi anche sotto principi cattivi e che l’obbedienza e la moderazione, quando è presente l’operosità e l’energia, si elevano a quella gloria dove molti altri per vie pericolose, ma senza utilità per lo stato, salirono illuminati da una morte ambiziosa.

Il passo mostra bene quando detto prima: ma ciò non toglie a noi il dubbio che quanto Tacito dica del suocero, tenda anche a dirlo per lui. Anch’egli, infatti, iniziò attività politica sotto Domiziano e vorrebbe essere “scagionato” dall’averla fatta sotto la tirannia del feroce imperatore.

Ma certamente uno dei passi più famosi di tutta l’opera, di cui riportiamo un frammento è nella definizione dell’imperialismo romano:

DAL DISCORSO DI CALGACO

(30)

Quotiens causas belli et necessitatem nostram intueor, magnus mihi animus est hodiernum diem consensumque vestrum initium libertatis toti Britanniae fore: nam et universi coistis et servitutis expertes, et nullae ultra terrae ac ne mare quidem securum inminente nobis classe Romana. Ita proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem etiam ignavis tutissima sunt. Priores pugnae, quibus adversus Romanos varia fortuna certatum est, spem ac subsidium in nostris manibus habebant, quia nobilissimi totius Britanniae eoque in ipsis penetralibus siti nec ulla servientium litora aspicientes, oculos quoque a contactu dominationis inviolatos habebamus. Nos terrarum ac libertatis extremos recessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit: nunc terminus Britanniae patet, atque omne ignotum pro magnifico est; sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et infestiores Romani, quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugias. orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

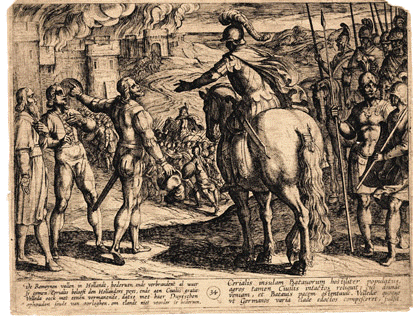

Disegno del XIX sec. che illustra il discorso di Calgaco

Ogni volta che esamino le cause della guerra e la nostra critica situazione, ho grande fiducia che il giorno d’oggi e la vostra concordia saranno l’inizio della libertà per tutta la Britannia; infatti vi siete riuniti tutti insieme voi che siete ignari di schiavitù, e non ci sono terre di là e nemmeno il mare è sicuro, dal momento che la flotta romana incombe su di noi. In tale situazione il combattimento armato, che è onorevole per i valorosi, è nel contempo anche la difesa più sicura per gli imbelli. Le precedenti battaglie, nelle quali si è combattuto contro i Romani con varia sorte, avevano una speranza e una possibilità di aiuto nelle nostri mani, perché noi i più nobili di tutta la Britannia e perciò posti proprio nelle sedi più interne senza vedere alcun lido di coloro che sono asserviti, avevamo persino gli occhi non contaminati dal contatto dell’asservimento. Lo stesso nostro isolamento e l’oscurità del nostro nome ci hanno difero fino a oggi, noi i più lontani abitanti della terra e ultimi rappresentanti della libertà; ora l’estremo confine della Bretagna è aperto e tutto ciò che è ignoto passa per prodigioso: ma ormai al di là non c’è nessun altro popolo, non c’è nulla se non flutti e scogli, ma più pericolosi i Romani, alla cui tracotanza invano si potrebbe sfuggire con l’ossequio e la sottomissione. Rapinatori del mondo, dopo che a loro che devastano ogni cosa sono venute a mancare le terre, scrutano anche il mare: se il nemico è ricco, sono avidi di denaro, se poveri, prepotenti, tali che né l’Oriente, né l’Occidente potrebbe saziare: loro soli con pari desiderio bramano le ricchezze e l’indigenza di tutti. Depredare, massacrare, rapinare essi lo chiamano con falso nome impero, e, quando fanno il deserto, lo chiamano pace.

E’ giusto ricordare che sin dalla storiografia greca, come Tucidite e Senofonte, si era soliti riportare i discorsi dei generali rivolti alle proprie truppe. Se per quelli dei militari appartenenti alla cultura “vincente” si esalta l’eroismo ed il patriottismo, per gli avversari l’estrema forza e attaccamento ai soldati e alle terre. Non si sottolinea il coraggio dell’avversario a caso, esso è utile a rafforzare la forza vincente: più il nemico ha valore più la vittoria sarà gloriosa. Lo stesso per il discorso di Calgaco ai suoi uomini. Allora perché esso è diventato più importante? Perché la capacità “icastica” tacitiana è diventata proverbiale: quello che dice il britanno ai Romani è quello che si può dire di qualsiasi imperialismo e del suo modo di giustificarsi.

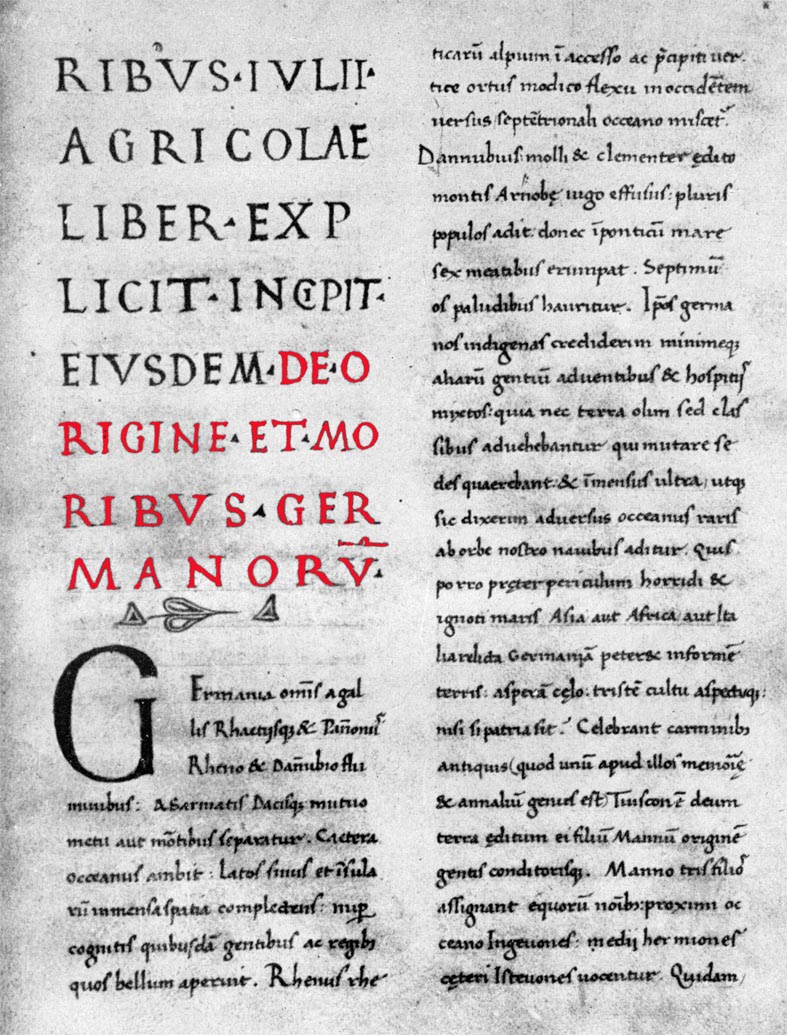

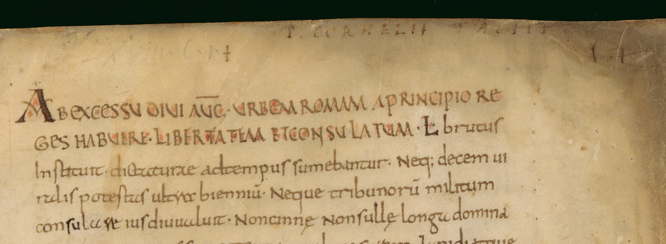

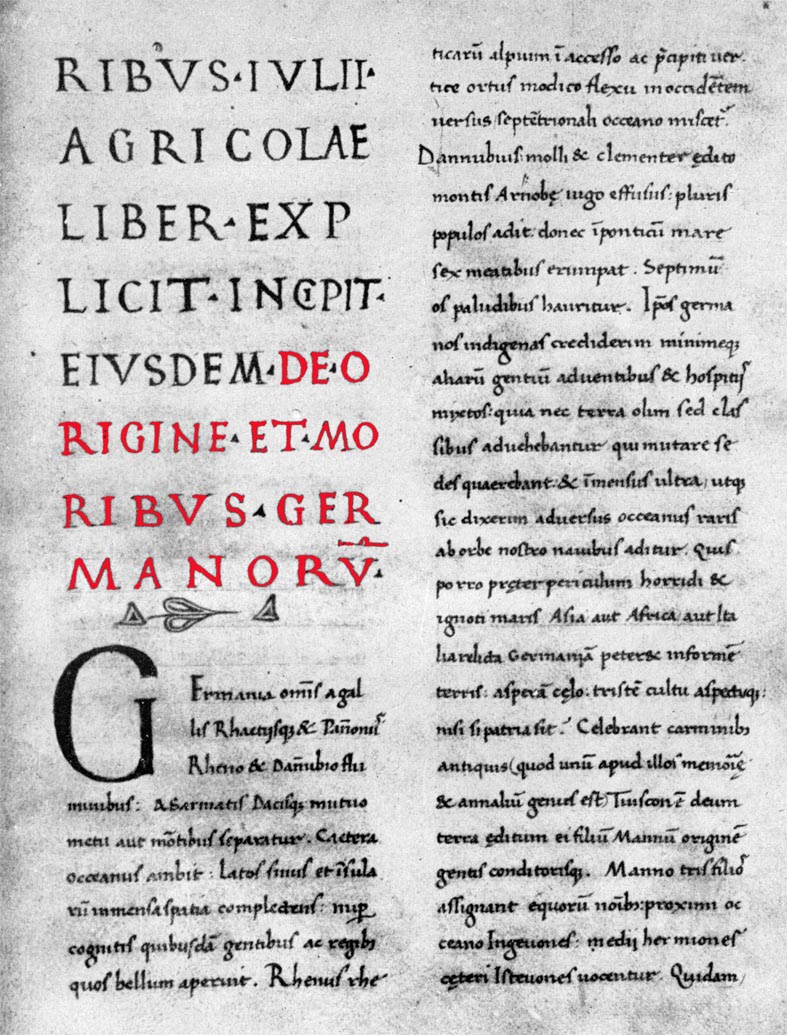

Codice con la fine dell’Agricola e l’inizio della Germania

E’ questa la prima opera di Tacito, quella in cui il grande futuro storico, cerca un proprio modo di porre la materia. Tacito non è mai esente dall’imparare dai modelli di cui interpreta lo stile e la struttura (abbiamo visto come gli excursus nascano da Cesare). Il modello stilistico per il De vita et de moribus Iulii Agricolae è certamente quello di Sallustio (su cui modella il discorso di Calgaco): uso di arcaismi, ellissi verbali ed infiniti storici.

Altrettanto importante è il passo dedicato alla morte del generale Agricola:

Finis vitae eius nobis luctuosus, amicis tristis, extraneis etiam ignotisque non sine cura fuit; vulgus quoque et hic aliud agens populus et ventitavere ad domum et per fora et circulos locuti sunt; nec quisquam audita morte Agricolae aut laetatus est aut statim oblitus. Augebat miserationem constans rumor veneno interceptum; nobis nihil comperti, ut adfirmare ausim. Ceterum per omnem valetudinem eius crebrius quam ex more principatus per nuntios visentis et libertorum primi et medicorum intimi venere, sive cura illud sive inquisitio erat. Supremo quidem die momenta ipsa deficientis per dispositos cursores nuntiata constabat, nullo credente sic adcelerari quae tristis audiret. Speciem tamen doloris animi vultu prae se tulit, securus iam odii et qui facilius dissimularet gaudium quam metum. Satis constabat lecto testamento Agricolae, quo coheredem optimae uxori et piissimae filiae Domitianum scripsit, laetatum eum velut honore iudicioque. Tam caeca et corrupta mens adsiduis adulationibus erat, ut nesciret a bono patre non scribi heredem nisi malum principem.

La fine della sua vita fu luttuosa per noi, triste per gli amici, anche per estranei e sconosciuti non senza rammarico; anche la folla e questo popolo che si occupa di altro vennero continuamente alla sua casa e ne parlarono nelle piazze e nei crocchi; e nessuno, sentita la morte di Agricola, si rallegrò o se ne dimenticò subito. Accresceva la commiserazione la diceria insistente che fosse stato ucciso con il veleno; nulla di accertato da parte mia per osare affermarlo. Peraltro, per tutta la sua malattia, più frequentemente della consuetudine imperiale di far visita per mezzo di messaggeri, vennero i principali liberti e i medici più fidati, sia che quello fosse preoccupazione o controllo. Certo, nell’ultimo giorno, risultava che i momenti stessi della sua agonia vennero riferiti da apposite staffette, mentre nessuno credeva che si accelerassero così cose da udire con tristezza. Tuttavia ostentò sul volto l’apparenza del dolore dell’animo, ormai tranquillizzato nel suo odio e per dissimulare più facilmente la gioia che la paura. Risultava a sufficienza che, letto il testamento di Agricola, in cui nominò Domiziano coerede insieme all’ottima moglie e alla devotissima figlia, egli si rallegrò come prova d’onore e di stima. Tanto cieca e corrotta era la sua mente dalle continue adulazioni da ignorare che da un buon padre non si può nominare erede se non un pessimo imperatore.

Siamo nella parte finale del libello: Tacito con un racconto secco ed essenziale non ci dice che il suocero fosse stato ucciso dall’Imperatore, ma lo suggerisce, sottolineando l’arrivo di medici, liberti di Domiziano, per accertarsi della sua fine. Può sorprendere che Agricola abbia lasciato parte del suo patrimonio all’Imperatore, ma era pratica comune per i Romani ricchi, affinché, con una scusa qualsiasi, non ne venissero privati da qualsiasi accusa mossa loro.

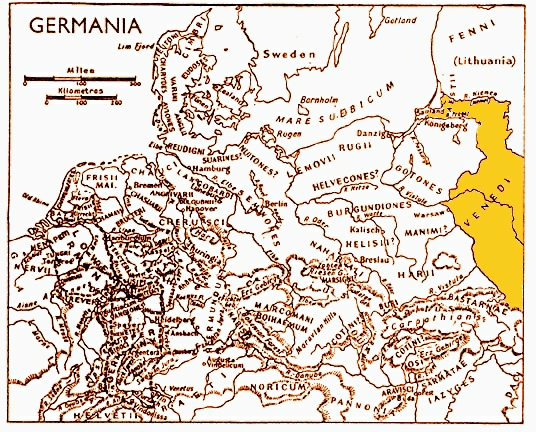

De origine et situ Germanorum

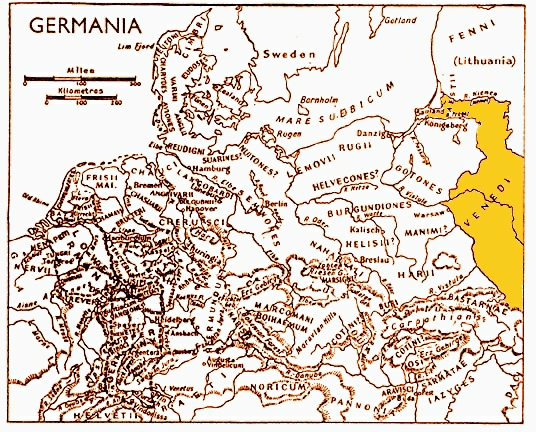

Contemporaneo all’Agricola è il De origine et situ Germanorum o più semplicemente Germania, piccolo libro composto da 42 capitoli, che viene considerato come il primo esempio di un’opera interamente etnografica a noi giunta. Certo non mancano esempi di scrittura etnografica negli excursus, come ad esempio nel De bello gallico di Cesare o nelle Historiae, a noi non giunte, di Sallustio. Ma tali esempi sono vere e proprie digressioni all’interno di opere altre, come quelle storiche. Tacito, invece, scrive un’opera che ha quell’impostazione, richiamandosi, molto probabilmente a testi simili di Seneca sull’India e sull’Egitto. Più che riportare in modo diretto il luogo che si accinge a descrivere, Tacito si serve di fonti letterarie, che riprende e abbellisce in modo stilistico. Tale riferimento è già chiaro nell’incipit:

I CONFINI DELLA GERMANIA

(I)

Germania omnis a Gallis Raetisque et Pannoniis Rheno et Danuvio fluminibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur: cetera Oceanus ambit, latos sinus et insularum immensa spatia complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus ac regibus quos bellum aperuit. Rhenus, Raeticarum Alpium inaccesso ac precipiti vertice ortus, modico flexu in occidentem versus septentrionali Oceano miscetur. Danuvius molli et clementer edito montis Abnobae iugo effusus, plures populos adit, donec in Ponticum mare sex meatibus erumpat; septimum os paludibus hauritur.

La Germania ai tempi di Tacito

La Germania, nel suo complesso è separata dai Galli, dai Reti e dai Pannoni dai fiumi Reno e Danubio, dai Sarmati e dai Daci dalla reciproca paura o dai monti: l’Oceano circonda le altre parti, abbracciando vaste penisole ed immensi spazi delle isole, di cui da non molto conosciuti genti o re, che la guerra ha svelato. Il Reno, nato dalla cima inaccessibile e precipitosa delle Alpi Retiche, volto verso occidente con una leggera curvatura, si mescola al mare del nord. Il Danubio, nato da una lieve cima di dolce pendio del monte Abnoba, tocca più popoli, finché erompe nel mare del Ponto per sei canali, il settimo si consuma nelle paludi.

In esso lo stile e i termini richiamano fortemente l’incipit cesariano (si pensi al Gallia est omnis…). Ma qual è il fine di quest’opera? Si è sempre creduto che egli volesse sottolineare la fortezza e l’integrità, seppur non civilizzata, delle popolazioni germaniche, di fronte alla decadenza dei costumi della ricca e troppo civile società romana.

FIEREZZA E PUREZZA DEI GERMANI

(IV)

Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur. Unde habitus quoque corporum, tamquam in tanto hominum numero, idem omnibus: truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida: laboris atque operum non eadem patientia, minimeque sitim aestumque tolerare, frigora atque inediam caelo solove adsueverunt.

Immagine di un guerriero germanico

Personalmente inclino verso l’opinione di quanti ritengono che i popoli della Germania non siano contaminati da nessun incrocio con gente di altra stirpe e che si siano mantenuti una razza a sé, indipendente, con caratteri propri. Per questo anche il tipo fisico, benché così numerosa sia la popolazione, è eguale in tutti: occhi azzurri d’intensa fierezza, chiome rossicce, corporature gigantesche, adatte solo all’assalto. Non altrettanta è la resistenza alla fatica e al lavoro; incapaci di sopportare la sete e il caldo, ma abituati al freddo e alla fame dal clima e dalla povertà del suolo.

Infatti, in questo breve passo, Tacito sembra mettere in rilievo due aspetti fondamentali:

- La purezza della razza;

- La forza determinata dalle avverse condizioni geografiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto è chiara l’intenzione tacitiana di mettere in rilievo come l’essere “non contaminati” rappresenti un elemento capace di dar loro coesione valoriale e quindi forza nella loro determinazione di riaffermare le proprie esigenze, dall’altra la ripresa del topos storiografico di mettere in relazione corpo-ambiente, che qui egli utilizza per ribadire la purezza della razza germanica.

Ma quello che maggiormente emerge è che, dietro lo sguardo etnografico, si nasconda quello politico: egli è ben consapevole che un allargamento dell’Impero potesse avvenire solamente da quella parte e non nel ben più pericoloso Oriente. Tuttavia si rende anche conto della necessità di prevenire spedizioni da parte di loro (infatti Traiano aveva già lì spostato le sue truppe), perché alla loro rozzezza, ma che si potrebbe anche intendere come forza incontaminata, Roma, con l’andar del tempo non saprebbe più rispondere.

Edizione del 1658

I capolavori di Tacito sono tuttavia rappresentati dai due libri storici: Historiae ed Annales. Non ci sono giunti integri, pertanto vi è una ricca discussione critica riguardo l’ipotesi della loro lunghezza che, secondo la testimonianza rilasciataci da San Gerolamo, fosse di trenta libri; inoltre la trasmissione manoscritta ci ha trasmetto insieme le due opere secondo una versione cronologica capovolgendone la composizione. Infine, considerando per buona la testimonianza del religioso, si è ipotizzato che le due opere fossero le Historiae di 12 e gli Annales di 18 libri.

Historiae

Le Historiae costituiscono il primo grande capolavoro tacitiano. Il testo ci è giunto mutilo, possediamo soltanto i primi quattro libri e 26 capitoli del V. Non sappiamo quanto potesse essere lunga: ipotizziamo, sulla base della tradizione manoscritta 14 o 12 libri. Tali ipotesi può essere avvalorata dal fatto che San Gerolamo ci parla di un unico testo in trenta libri in cui gli Annales (che raccontava episodi precedenti) precedevano le Historiae. Cominciando quest’ultimo al capitolo sedicesimo si è giunti all’ipotesi su formulata.

L’opera, che venne strutturata seguendo la tradizione annalistica (anno per anno), doveva raccontarci gli avvenimenti successi a Roma dal 69, anno della lotta fra i quattro imperatori ed il 96, anno della morte di Domiziano. Vediamone la struttura:

Il I libro si apre con il breve regno di Galba. In esso troviamo il Proemio in cui Tacito vuole anche raccontarci come egli abbia iniziato la sua attività politica:

Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano

NEQUE AMORE SINE ODIO

(I)

Mihi Galba Otho Vitellius nec beneficio nec iniuria cogniti. Dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, a Domitiano longius provectam non abnuerim: sed incorruptam fidem professis neque amore quisquam et sine odio dicendus est. Quod si vita suppeditet, principatum divi Nervae et imperium Traiani, uberiorem securioremque materiam, senectuti seposui, rara temporum felicitate ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet.

Quanto a me non ho conosciuto né Galba, né Otone, né Vitellio, quindi né benefici, né amore. La mia carriera politica ha avuto inizio con Vespasiano, si è svolta con Tito, ha raggiunto il suo vertice (né io lo nego) con Domiziano: ma chi professa incorrotta fedeltà al vero, di ognuno deve parlare senza amore e senza odio. Alla mia vecchiaia riservo, se la vita mi basterà, la storia del principato del divo Nerva e di Traiano: più ricco tema, e men periglioso a trattarsi per la singolare felicità del tempo presente in cui è dato pensare come piace e dire ciò che si pensa.

E’ l’ultima parte del Proemio che è stata qui riportata, che ci offre il destro per cogliere da una parte elementi, seppur indiretti della sua biografia, iniziata nell’età flaviana, l’avvio della sua attività sotto il principato adottivo, ma soprattutto il fatto, poi negato, di continuare la storia con il racconto del periodo di Nerva e Traiano. Assistiamo qui al duplice tentativo sia di giustificare se stesso sia di rivendicare l’oggettività con la quale vuole descrivere la storia. Se per la prima basta riandare a ciò che nell’Agricola ha detto del suocero, ben più difficile spiegare la seconda, dove l’oggettività a volte è piegata a giudizi non proprio positivi sugli imperatori, incapaci nel difficile compito di guidare l’impero.

In seguito ci viene raccontata la sua fine da parte di Otone e la sua proclamazione. Nel II assistiamo all’acclamazione da parte di Vitellio delle sue truppe, mentre Vespasiano e Tito si trovano in Giudea per domare la rivolta ebraica. Vi è la guerra aperta tra Vitellio e Otone. Quest’ultimo, sconfitto a Cremona, si toglie la vita. Il vincitore, quindi si dirige a Roma. Nel III assistiamo alla morte di Vitellio trucidato a Roma, mentre il IV vedrà infine l’arrivo nelle capitale di Vespasiano.

L’ultimo che possediamo, il V, si soffermerà invece su suo figlio, Tito. Alla narrazione della sua preparazione bellica, farà seguito una digressione sugli Ebrei.

Il modo attraverso cui Tacito sembra avvicinarsi a tale periodo sembra rispondere all’esigenza di cogliere, in un passato così recente, l’errore che ha portato dapprima Roma nel caos (l’anno dei quattro imperatori) e come, nel periodo successivo, quello di Nerva, ciò sia stato evitato:

GALBA A PISONE

(I, 16 – 1)

Si immensum imperii corpus stare ac librari sine rectore posset, dignus eram a quo res publica inciperet: nunc eo necessitatis iam pridem ventum est, ut nec mea senectus conferre plus populo Romano possit quam bonum successorem, nec tua plus iuventa quam bonum principem. Sub Tiberio et Gaio et Claudio unius familiae quasi hereditas fuimus: loco libertatis erit quod eligi coepimus; et finita Iuliorum Claudiorumque domo optimum quemque adoptio inveniet.

Se l’immensa mole dell’impero potesse reggersi e bilanciarsi senza una guida, sarei degno di ridare inizio alla repubblica; ma la realtà, e non da oggi, è così compromessa che la mia vecchiaia altro non può dare al popolo romano che un buon successore, e non altro la tua giovinezza se non un buon principe. Sotto Tiberio, Gaio, Claudio noi Romani siamo stati, per così dire, proprietà ereditaria di una sola famiglia: sostituisca in qualche modo la libertà l’applicazione che noi facciamo del principio della libera scelta, sicché, finita la casa Giulia e Claudia toccherà all’adozione scegliere il più degno.

Moneta romana raffigurante Galba

Infatti il regno di Nerva, senatore eletto a Roma dopo l’uccisione di Diomiziano era stato scevro dai pericoli di successione proprio perché aveva adottato come successore Traiano (non per niente la loro età prende il nome di Principato adottivo). Ma allora perché Galba non era riuscito, pur avendo adottato Pisone? Perché Galba era stato voluto da una minoranza aristocratica, non aveva sostegni che potessero puntellarlo:

et omnium consensu capax imperii nisi imperasset

secondo l’opinione di tutti degno dell’impero, se non avesse governato

Ma perché Tacito è così sferzante nei suoi confronti? Proprio perché Galba vuole mettere d’accordo ciò che non esiste più: egli vorrebbe essere ancora il garante del mos maiorum; ma questo è in contraddizione con l’impero. Non si può infatti adottare un buon uomo, ligio al dovere, integerrimo moralmente, ma inviso alle truppe e alla gente. Ben altra tempra aveva Nerva, e ben altre capacità politiche, se aveva ottenuto per Roma un periodo di pace e, adottando Traiano, aveva scelto un princeps capace e amato da tutti.

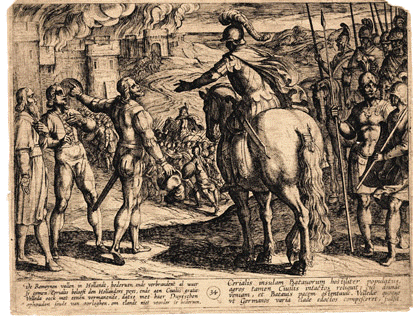

E’ nel IV che troviamo la giustificazione dell’impero, attraverso le parole di Petilio Ceriale, comandante di un grosso esercito di otto legioni, mandato da Vespasiano per sedare delle rivolte sorte nel territorio gallico. Tacito riporta il suo discorso rivolto ai capi gallici:

IL DISCORSO DI PETILIO CERIALE

Terram vestram ceterorumque Gallorum ingressi sunt duces imperatoresque Romani nulla cupidine, sed maioribus vestris invocantibus, quos discordiae usque ad exitium fatigabant, et acciti auxilio Germani sociis pariter atque hostibus servitutem imposuerant. Quot proeliis adversus Cimbros Teutonosque, quantis exercituum nostrorum laboribus quove eventu Germanica bella tractaverimus, satis clarum. Nec ideo Rhenum insedimus ut Italiam tueremur, sed ne quis alius Ariovistus regno Galliarum potiretur. An vos cariores Civili Batavisque et transrhenanis gentibus creditis quam maioribus eorum patres avique vestri fuerunt? Eadem semper causa Germanis transcendendi in Gallias, libido atque avaritia et mutandae sedis amor, ut relictis paludibus et solitudinibus suis fecundissimum hoc solum vosque ipsos possiderent: ceterum libertas et speciosa nomina praetexuntur; nec quisquam alienum servitium et dominationem sibi concupivit ut non eadem ista vocabula usurparet.

Antonio Tempesta: Petilio Cerviale incontra i Bavari (1612)

Gli ufficiali e e i generali romani non sono entrati nella vostra terra o in quella degli altri Galli, per un loro desiderio personale, ma perché invocati dai vostri antenati, che le discordie continue avevano spinto all’estremo, e perché i Germani, da loro chiamati in aiuto, avevano imposto la stessa schaivitù agli alleati ed ai nemici. E’ ben noto quante volte abbiamo dovuto affrontare i Cimbri e Teutoni, e con quante fatiche per i nostri eserciti e con che succedersi di avvenimenti abbiamo condotto a termine le guerre in Germania. Non ci siamo stanziati nel Reno per difendere l’Italia, ma per impedire che un altro Ariovisto si impadronisca nel regno delle Gallie. Credete forse di essere più cari a Civile, ai Batavi ed alle genti Transrenane, di quanto i vostri padri lo furono ai loro antenati? I Germani hanno sempre le stesse ragioni per invadere le Gallie: un impulso irrazionale o l’avidità e il desiderio di cambiare sede e di impadronirsi di queste terre fertilissime e delle vostre persone, abbandonando le loro paludi e le loro terre inabitabili. E’ vero che, da parte loro, mettono avanti il discorso della libertà ad altre belle parole, ma non ci fu mai nessuno che, desideroso di ridurre gli altri in schiavitù e di imporre il il proprio dominio, non abbia abusato di questi termini.

Ci dice Tacito che è l’avidità che muove la storia, avidità che spinge qualsiasi popolazione o loro comandante a soggiogare gli altri e ciò avviene per un semplice motivo: nam neque quies gentium sine armis neque arma sine stipendiis neque stipendia sine tributis haberi queunt; cetera in communi sita sunt (I popoli, infatti, non possono vivere sicuri senza le armi, e non vi sono armi senza spese, e non si può far fronte alle spese senza tributi. Tutto il resto lo abbiamo in comune). Al di là di un discorso fatto da un generale romano che chiede alle popolazioni galliche di far fronte comune contro le possibili incursioni delle popolazioni germaniche, quello che qui interessa è la stringente capacità tacitiana di dare una legge politica attraverso un parallelismo sintattico che si conclude poi con la sentenza finale che dovrebbe convincere loro.

Ma l’opera, oltre che per questi motivi politici, conserva una fortissima dignità letteraria determinata da una ripresa, con grande capacità, dell’arte sallustiana del ritratto, e, per quella parte che ci è rimasta per la descrizione magistrale delle folle, sia esse in battaglia, sia in trepida attesa per un evento.

Annales

Terminate le Historiae. Tacito non rispettò l’impegno di scrivere dell’età sua, ma si rivolse ancora più indietro e, ricollegandosi a Livio, sembra volesse riprendere il filo da lui tessuto, iniziando la sua opera Ab excessu divi Augusti (Dalla morte del divino Augusto), richiamandosi, così, in modo esplicito all’Ab Urbe condita liviano. Di quest’opera, tuttavia, ci rimangono i primi quattro libri, più un esiguo frammento del quinto e, non integro, il sesto. Poi ci sono giunti l’XI (solo 38 capitoli) ed interi dal XII al XVI. Vediamone la struttura:

I libri I-IV, il frammento del V e parte del VI contengono, dopo un breve riassunto dell’impero augusteo, l’età di Tiberio. Gli ultimi, dall’XI e il XVI gli anni riguardanti Claudio e Nerone; da come si intuisce manca forse la parte più interessante che la penna di Tacito avesse vergato, quella riferita al folle Catilina, il cui ritratto forse sarebbe stato interessantissimo sia sul piano letterario che storico.

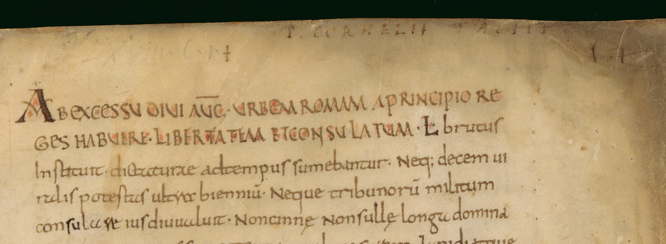

L’inizio dell’opera in un manoscritto

INTRODUZIONE

Urbem Romam a principio reges habere; libertatem et consulatum L. Brutus instituit. Dictaturae ad tempus sumebantur; neque decemviralis potestas ultra biennium, neque tribunorum militum consulare ius diu valuit. Non Cinnae, non Sullae longa dominatio; et Pompei Crassique potentia cito in Caesarem, Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit. Sed veteris populi Romani prospera vel adversa claris scriptoribus memorata sunt; temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterrentur. Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res, florentibus ipsis, ob metum falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt. Inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul habeo.

I re tennero per primi il governo di Roma. Lucio Bruto fondò il regime di li-bertà e il consolato. La dittatura era temporanea: il potere dei decemviri non durava oltre un biennio, né fu a lungo in vigore il potere consolare dei tribuni militari. Né la tirannia di Silla né quella di Cinna durarono a lungo; la potenza di Pompeo e quella di Crasso in breve si raccolsero nelle mani di Cesare, e gli eserciti di Lepido e di Antonio passarono ad Augusto, il quale ridusse sotto il suo dominio col nome di principe lo Stato stanco e disfatto dalle lotte civili. Ora le fortune o le avversità del popolo Romano antico furono narrate da storici illustri, e chiari ingegni non mancarono di descrivere l’età di Augusto, fin che ne furono distolti dalla sempre crescente necessità di adulare. Le imprese di Tiberio, di Caio, di Claudio e di Nerone furono raccontate falsamente, per paura mentre essi regnavano, per influssi di odi ancor vivi dopo che furono morti. Di qui il mio disegno di riferire pochi fatti intorno ad Augusto e precisamente gli ultimi della sua vita; subito dopo mi propongo di narrare la dominazione di Tiberio e le vicende che ne seguirono, senza avversione né simpatia, essendo lontane da me le cause dell’una e dell’altra.

La lettura di questo passo ci offre una visione che, secondo l’autore, vuole essere neutra, in quanto, ormai, lontano dalle cause che hanno prodotto i “fatti” avvenuti nell’età giulio-claudia, può guardare ad essi sine ira et studio (senza rabbia né approvazione). Eppure, a voler osservare con maggiore attenzione, attraverso un sapientissimo climax l’autore sembra condurci verso il baratro del dispotismo.

Tale dispotismo sembra incarnarsi proprio nel primo successore di Augusto, Tiberio, verso cui il servilismo del senato, nonché la doppiezza dello stesso, ruotano verso un abisso storico cui Tacito guarda:

TIBERIO E IL SENATO

(I, 11)

Versae inde ad Tiberium preces. Et ille varie disserebat de magnitudine imperii sua modestia. Solam divi Augusti mentem tantae molis capacem: se in partem curarum ab illo vocatum experiendo didicisse quam arduum, quam subiectum fortunae regendi cuncta onus. Proinde in civitate tot inlustribus viris subnixa non ad unum omnia deferrent: plures facilius munia rei publicae sociatis laboribus exsecuturos. Plus in oratione tali dignitatis quam fidei erat; Tiberioque etiam in rebus quas non occuleret, seu natura sive adsuetudine, suspensa semper et obscura verba: tunc vero nitenti ut sensus suos penitus abderet, in incertum et ambiguum magis implicabantur. At patres, quibus unus metus si intellegere viderentur, in questus lacrimas vota effundi; ad deos, ad effigiem Augusti, ad genua ipsius manus tendere, cum proferri libellum recitarique iussit.

Furono dunque rivolte delle preghiere a Tiberio. Ed egli, passando da un discorso all’altro, discuteva di quanto l’impero fosse vasto e della sua modestia. Solo la mente del divo Augusto poteva sopportare un peso così grande: egli aveva imparato, nello sperimentare una parte delle preoccupazioni dopo essere stato nominato da lui, quanto fosse gravoso e quanto soggetto al caso tutto il peso del governare. Quindi, in una città ricca di così tanti uomini illustri, non conferissero tutti i poteri ad una persona: un gruppo di più persone, facendo fronte comune, avrebbe ricoperto con più facilità le cariche statali. In un discorso del genere prevaleva la dignità più che la convinzione; e Tiberio usava – per sua natura o che vi fosse abituato – anche quando si trattava di discorsi che non voleva tenere nascosti, parole sempre oscure ed indecise: allora più si sforzava di nascondere nel profondo dell’animo i suoi pensieri, e più le sue parole si contorcevano nell’incertezza e nell’ambiguità. Ma i senatori, la cui unica preoccupazione era far finta di aver capito, proruppero in gemiti, lacrime e preghiere. Tendevano le mani agli dei, all’effigie di Augusto, alle sue ginocchia, quand’ecco che egli ordinò che si portasse e si leggesse il libello.

Vediamo già da subito come per Tacito il problema sia politico e riguarda il rapporto tra senato e imperatore: ambedue appaiono nel loro disfacimento: il senato è infatti disegnato sotto l’egida del più bieco servilismo, ma il vero capolavoro è il ritratto di Tiberio giocato tutto sulla doppiezza, sul suo predicare e sul suo pensare nascostamente, come fossero degli a parte teatrali, dando tragicità, certamente negativa al personaggio.

Ma tale giudizio negativo viene esacerbato con l’avvento di Nerone. I libri XIII fino al XVI, dove l’opera s’interrompe sono dedicati a lui e contengono forse le pagine più famose dello storico: l’incendio di Roma, l’uccisione di Britannico, il matricidio, la repressione con la morte di Seneca e Petronio.

Il processo involutivo dell’imperatore romano, il suo degenerare verso la “pazzia” ha la prima avvisaglia nell’ossessione (accresciuta dal sentimento di gelosia) quando decide di uccidere il fratellastro, Britannico:

LA MORTE DI BRITANNICO

(XIV, 16)

Mos habebatur principum liberos cum ceteris idem aetatis nobilibus sedentes vesci in adspectu propinquorum propria et parciore mensa. Illic epulante Britannico, quia cibos potusque eius delectus ex ministris gustu explorabat, ne omitteretur institutum aut utriusque morte proderetur scelus, talis dolus repertus est. Innoxia adhuc ac praecalida et libata gustu potio traditur Britannico; dein, postquam fervore aspernabatur, frigida in aqua adfunditur venenum, quod ita cunctos eius artus pervasit, ut vox pariter et spiritus [eius] raperentur. Trepidatur a circumsedentibus, diffugiunt imprudentes: at quibus altior intellectus, resistunt defixi et Neronem intuentes. Ille ut erat reclinis et nescio similis, solitum ita ait per comitialem morbum, quo prima ab infantia adflictaretur Britannicus, et redituros paulatim visus sensusque. At Agrippina[e] is pavor, ea consternatio mentis, quamvis vultu premeretur, emicuit, ut perinde ignaram fuisse [quam] Octaviam sororem Britannici constiterit: quippe sibi supremum auxilium ereptum et parricidii exemplum intellegebat. Octavia quoque, quamvis rudibus annis, dolorem caritatem omnes adfectus abscondere didicerat. Ita post breve silentium repetita convivii laetitia.

Era costume che i figli dei principi sedessero a mensa coi coetanei delle famiglie nobili, sotto gli occhi dei genitori ad una tavola separata e imbandita con maggior sobrietà. Qui sedeva Britannico e poiché v’era costume che un servo assaggiasse in precedenza i cibi e bevande, per non sospendere tale consuetudine e per rivelare la morte di ambedue il delitto, si ricorse ad un trucco. Si fece portare a Britannico una bevanda innocua ma caldissima e già in precedenza assaggiata; avendola egli respinta per l’eccessivo calore, si versò allora in quella insieme con dell’acqua ghiacciata il veleno, che si diffuse per tutte le membra così rapidamente che in uno stesso momento vennero meno a Britannico la parola e la vita. I circostanti furono presi da spavento; coloro che non sapevano nulla si dileguarono, coloro, invece, che vedevano più chiaro rimasero immobili guardando fissi a Nerone. Questi, standosene sdraiato con l’aria di nulla sapere, andava dicendo che si trattava del solito attacco di epilessia, di cui fin da bambino Britannico soffriva e che a poco a poco i sensi sarebbero tornati. In Agrippina, invece, il terrore e la costernazione si dipinsero con tale violenza sul volto, per quanto ella si sforzasse di dissimularli, che fu chiaro che ella ignorava ogni cosa, quanto Ottavia, sorella di Britannico. Con quel delitto Agrippina si vedeva strappare l’ultima carta nel gioco ed in esso vedeva un presagio del matricidio. Anche Ottavia, per quanto ancora inesperta per l’età, aveva imparato a dissimulare il dolore, l’affettuosa pietà, ogni sentimento dell’animo. Così, interrotta da un breve silenzio, continuò la gioia del convito.

Giovanni Muzzioli: Il funerale di Britannico (1988)

E’ da una di queste, e sono molte, pagine di Tacito che capiamo la grandezza della scrittura dello storico romano. La descrizione è in primo piano, tavole imbandite separate tra gli adulti e i bambini. L’atto del veneficio, descritto da una consecutiva che sottolinea l’effetto del veleno. Quindi la scena si sposta a coloro che stanno attorno, per restringersi, zumando sui due protagonisti: la “falsa” indifferenza di Nerone ed il terrore di Agrippina per quel figlio che mostra già di essergli indipendente. Certamente tacito non lascia nulla al caso e il lemma parricidium (uccisione di un parens, quindi di un genitore), carica il lettore di attesa, che già sa che una delle più parti più intense sarà, appunto, l’uccisione della madre da parte del figlio.

Ma più famosa, ricca di notazioni “psicologiche”, è certamente il passo che descrive l’uccisione di Agrippina. La vulgata ci dice che Nerone vuole liberarsi della madre per la sua disapprovazione dell’amore del figlio verso Poppea, ma le motivazioni possono essere più politiche, vista l’ingerenza e il ricatto cui lo sottopone. Ma il gesto è pericoloso: Agrippina è ancora potente ed è amata dai militari (sorella di Germanico, fra gli uomini più venerati dai suoi soldati). Ad aiutarlo ci pensa un suo liberto, Aniceto. Il primo fallimento del piano, obbliga Nerone ad affrettare la morte della genitrice, prima che la situazione precipiti:

Luca Ferrari: Nerone davanti al corpo di Agrippina

LA MORTE DI AGRIPPINA

(XIV, 8)

Interim, vulgato Agrippinae pericolo, quasi casu evenisset, ut quisque acceperat, decurrere ad litus. Hi molium obiectus, hi proximas scaphas scandere; alii, quantum corpus sinebat, vadere in mare; quidam manus protendere; questibus, votis, clamore diversa rogitantium aut incerta respondentium omnis ora compleri; adfluere ingens multitudo cum luminibus, atque, ubi incolumem esse pernotuit, ut ad gratandum sese expedire, donec aspectu armati et minitantis agminis deiecti sunt. Anicetus villam statione circumdat, refractaque ianua, obvios servorum abripit, donec ad fores cubicoli veniret; cui pauci adstabant, ceteris terrore inrumpentium exterritis. Cubicolo modicum lumen inerat et ancillarum una, magis ac magis anxia Agrippina, quod nemo a filio ac ne Agermus quidam: aliam fore laetae rei faciem; nunc solitudinem ac repentinos strepitus et extremi mali indicia. Abeunte dehinc ancilla, «Tu quoque me deseris» prolocuta, respicit Anicetum, trierarcho Herculeio et Obarito, centurione classiario, comitatum; ac, si ad visendum venisset, refotam nuntiaret, sin facinus patraturus, nihil se de filio credere: non imperatum parricidium. Circumsistunt lectum percussores, et prior trierarchus fusti caput eius adflixit; iam in mortem centurioni ferrum destringenti protendens uterum, «Ventrem feri» exclamavit, multisque vulneribus confecta est.

Frattanto si era sparsa la voce del pericolo corso da Agrippina, che si credeva del tutto accidentale, e ognuno si precipitava alla spiaggia a mano a mano che apprendeva la notizia; alcuni salivano sui moli, altri sulle barche che si trovavano a portata di mano; chi si inoltrava nel mare fin dove per la sua statura riusciva a toccare il fondo, chi tendeva le braccia; tutta la spiaggia era piena di lamenti, di invocazioni, di un vocio confuso in cui si intrecciavano domande contrastanti e risposte incerte: si andava radunando una folla immensa con le torce accese, quando giunse la notizia che Agrippina era salva, e tutti allora si avviarono per andare a congratularsi con lei, ma la vista di una minacciosa schiera di armati li costrinse a disperdersi. Aniceto circondò la villa con un cordone di uomini, quindi, sfondata la porta, fece trascinare via tutti i servi che gli si facevano incontro finché giunse davanti alla porta della stanza da letto: qui stava di guardia uno sparuto gruppo di domestici, perché tutti gli altri si erano dileguati atterriti dall’irruzione dei soldati. Nella camera, illuminata da una luce fioca, si trovava una sola ancella, mentre Agrippina era sempre più in ansia perché non arrivava nessun messo da parte del figlio e non ritornava neppure Agermo: le cose sarebbero state ben diverse, all’intorno, se gli eventi avessero preso una piega favorevole; ora invece non vi era che solitudine, un silenzio rotto da grida improvvise e tutti gli indizi di una irrimediabile sciagura. Poiché l’ancella stava per andarsene, Agrippina si volse verso di lei per dirle: «Anche tu mi abbandoni?», e allora vide Aniceto accompagnato dal trierarco Erculeio e dal centurione navale Obarito. E subito gli disse che, se era venuto per farle visita, poteva riferire a Nerone che si era ristabilita; se invece era lì per compiere un delitto, ella non poteva credere che ubbidisse a un ordine del figlio: era certa che egli non aveva comandato il matricidio. I sicari circondarono il letto e il trierarca* per primo colpì al capo con un bastone; quindi il centurione impugnò la spada per finirla, e allora Agrippina, protendendo il ventre, esclamò: «Colpisci qui», e spirò trafitta da più colpi.

*comandante di una trireme.

La descrizione che fa Tacito avvicina la figura di Agrippina ad una eroina tragica; dapprima ad essere in primo piano è la folla, la cui volubilità è messa in rilievo in modo quasi sarcastico dallo storico latino, dapprima intorno alla madre dell’imperatore e poi in una fuga repentina alla vista dei soldati. L’eroina rimane sola, quando anche l’ancella l’abbandona (ricalca l’espressione riferita a Cesare: Tu quoque) per poi offrire il petto all’assassino; ma muore anche come madre: non può credere che sia stato il figlio ad ordinarne l’uccisione.

Tutto diverso è l’atteggiamento di Nerone:

SENSI DI COLPA DI NERONE

(XIV, 10)

Sed a Caesare perfecto demum scelere magnitudo eius intellecta est. Reliquo noctis modo per silentium defixus, saepius pavore exsurgens et mentis inops lucem opperiebatur tamquam exitium adlaturam. atque eum auctore Burro prima centurionum tribunorumque adulatio ad spem firmavit, prensantium manum gratantiumque, quod discrimen improvisum et matris facinus evasisset. amici dehinc adire templa, et coepto exemplo proxima Campaniae municipia victimis et legationibus laetitiam testari: ipse diversa simulatione maestus et quasi incolumitati suae infensus ac morti parentis inlacrimans. quia tamen non, ut hominum vultus, ita locorum facies mutantur, obversabaturque maris illius et litorum gravis adspectus (et erant qui crederent sonitum tubae collibus circum editis planctusque tumulo matris audiri), Neapolim concessit litterasque ad senatum misit, quarum summa erat repertum cum ferro percussorem Agermum, ex intimis Agrippinae libertis, et luisse eam poenam conscientia, qua[si] scelus paravisset.

Cesare comprese solo a delitto compiuto l’enormità del misfatto. Per il resto della notte, ora sprofondato in un silenzio di pietra, più spesso in preda a soprassalti di paura e fuori di sé, attendeva la luce del giorno, quasi che dovesse portare la sua rovina. Gli ridiede speranza il primo atto di adulazione, quello, suggerito da Burro, dei centurioni e dei tribuni, che gli prendevano le mani e si felicitavano con lui, per essere scampato all’imprevisto pericolo e all’attentato della madre. Gli amici poi corsero ai templi e, sul loro esempio, le città più vicine della Campania manifestavano, con l’offerta di vittime e l’invio di delegazioni, la loro gioia: ed egli, con rovesciata finzione, si presentava afflitto, quasi insofferente della propria salvezza e in pianto per la morte della madre. Ma poiché non muta, come il volto degli uomini, l’aspetto dei luoghi, e poiché lo ossessionava la vista opprimente di quel mare e della spiaggia (e c’era chi credeva che si udisse, sulle alture circostanti, un suono di tromba e lamenti dal luogo in cui era sepolta la madre), si ritirò a Napoli e inviò un messaggio al senato, la cui sostanza era che avevano scoperto, con un’arma, il sicario Agermo, uno dei liberti più vicini ad Agrippina, e che lei, per rimorso, come se avesse preparato il delitto, aveva scontato quella colpa.

L’enormità del gesto pesa come un macigno nell’animo dell’imperatore, che lo sconta con atteggiamenti incoerenti, quasi infantili. A sollevarlo da tale situazione ci pensano gli adulatori e qui riesce, vinta la paura, a mistificare una maggiore tranquillità con il pianto per la madre. l’importante è uscirne indenne ed il modo è quello tipico di ogni tirannia: incolpare un innocente del proprio misfatto, facendo così della madre un’ipotetica assassina del figlio per mano di un sicario, cui lo stesso figlio non poteva a sua volta che punirla per lesa maestà.

Il rimorso di Nerone dopo l’assassinio di sua madre – J. W. Waterhouse

Sin dal ritratto del primo imperatore fino alla efferatezze dell’ultimo della dinasta Giulio-Claudia, capiamo qual è il fine di quest’opera. Se è vero che egli l’abbia scritta e pubblicata nell’età che vede il passaggio di Traiano ad Adriano, è facile poter cogliere delle analogie con la storia del primo Impero. Infatti Traiano muore l’8 agosto del 117 in Cilicia, La notizia viene data l’11. Pochi giorni per far girare la voce (rumor, cui Tacito assegna tanta importanza) che egli aveva adottato, come successore, Adriano. Pur essendo l’unico suo parente per diritto designabile, sappiamo pure che non provava nessuna stima nei suoi confronti, preferendogli Prisco, a cui l’imperatore sembrava pensare da tempo. A tessere la trama pare vi sia stata Plotina, moglie di Traiano, fortemente legata ad Adriano. Se questa è la storia, non si può vedere, nel rapporto tra Claudio e Agrippina la stessa spinta di quest’ultima per nominare suo figlio Nerone? Ma tale modo d’agire, se fosse vero, non avrebbe influito anche sul pensiero di Tacito riguardo alla assoluta irrilevanza che il Senato, cui spettava il compito anche di consigliare o approvare, aveva avuto nell’elezione e quindi un pessimismo più forte sull’agire dell’uomo e sui suoi spazi di libertà? Tutto questo agisce nell’opera tanto da far apparire gli Annales come una vera e propria “storiografia tragica”. Egli infatti si muove tra personaggi la cui sete di potere li porta necessariamente a vivere in modo tragico. Ma questo non può essere svincolato dalla realtà. La storia di ieri va letta con l’occhio del presente ed ecco allora il paragone tra Tiberio e Domiziano, che, come il primo, nell’ultimo periodo di regno, circondato dal sospetto e dalla paura, aveva incrementato fortemente le uccisioni degli avversari politici per lesa maestà. Ed è proprio quando Tacito descrive personaggi dal fascino sinistro e ambiguo, che dà il meglio di sé. Non per niente la parte meno felice che noi possediamo è quella riguardante Claudio (mancandoci, come si è detto, quella su Caligola), ma torna a giganteggiare quando parla di Nerone. Certo forse non è proprio attendibile sul piano storico (non lo giustifica affatto); ma è proprio nella statura di questo imperatore, un intellettuale malvagio, ellenizzante, a spingerlo per farlo diventare, a sua volta un eroe tragico, circondato da altri grandi attori, tutti della stessa statura, come Messalina o Agrippina, partecipi della grande tragedia della storia.

Jean-Léon Gérome: Ultime preghiere dei martiri cristiani (1883)

Jean-Léon Gérome: Ultime preghiere dei martiri cristiani (1883)