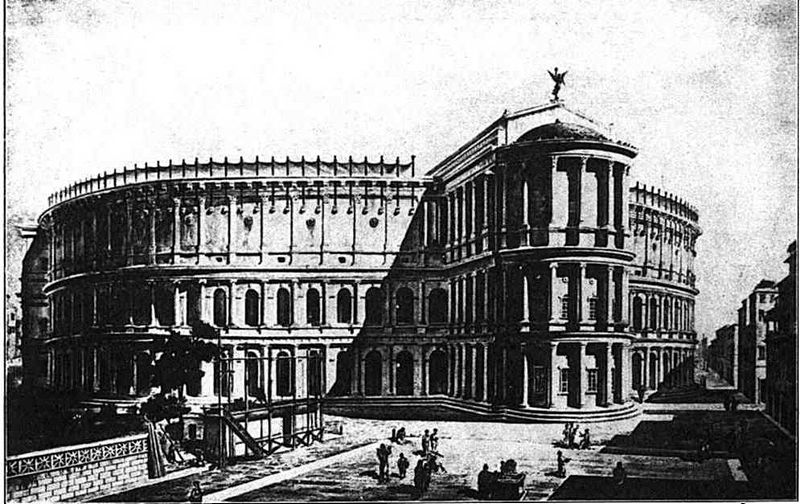

Prima d’affrontare il discorso su Catone è bene affrontare l’argomento su come fu possibile, sin dall’inizio, instaurare una prosa a Roma che fosse prettamente greca. Se infatti, al di là delle prime forme preletterarie, quelle epiche o teatrali avevano tutte più o meno riportato, adattandole al pubblico romano, opere greche (più precisamente avevano usato, con termine latino vertere i modelli ellenici), la prosa, almeno suo inizio, è greca. Il genere storiografico, infatti, non sarà in latino, sebbene gli autori di tali opere siano famosi senatori romani, come Fabio Pittorre e Cincio Alimento, ma in greco.

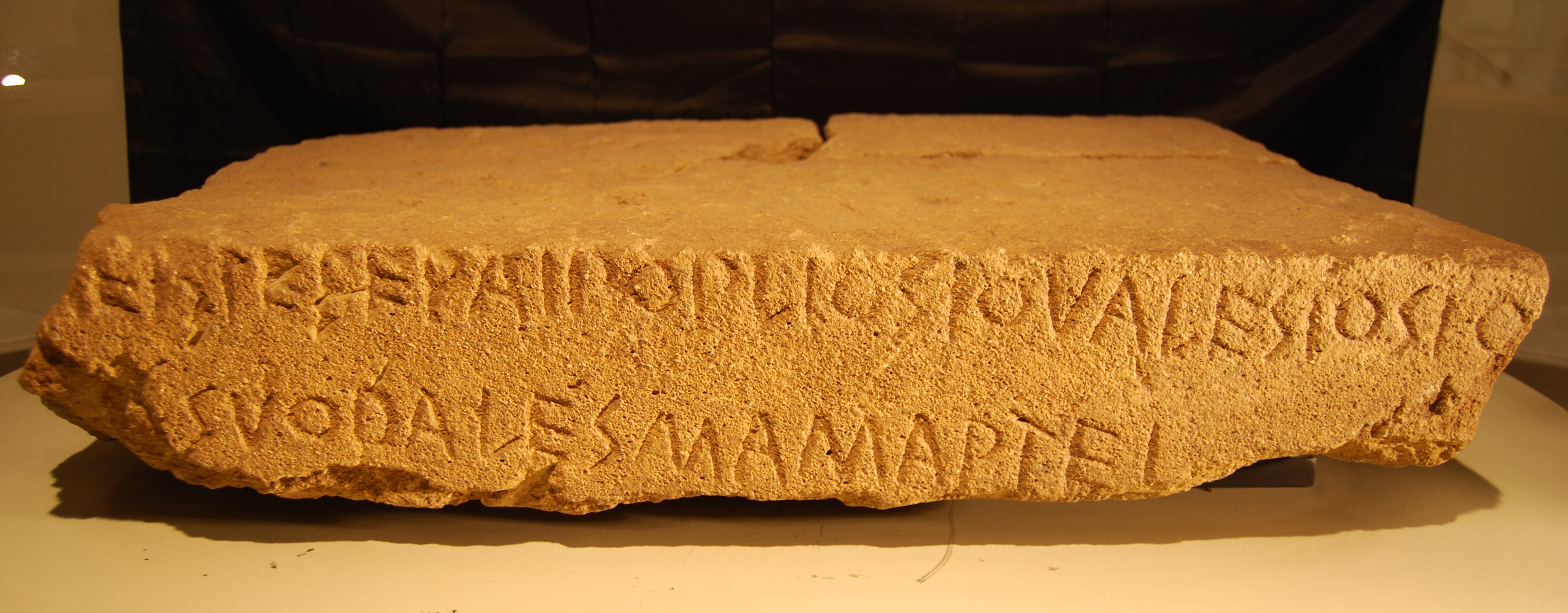

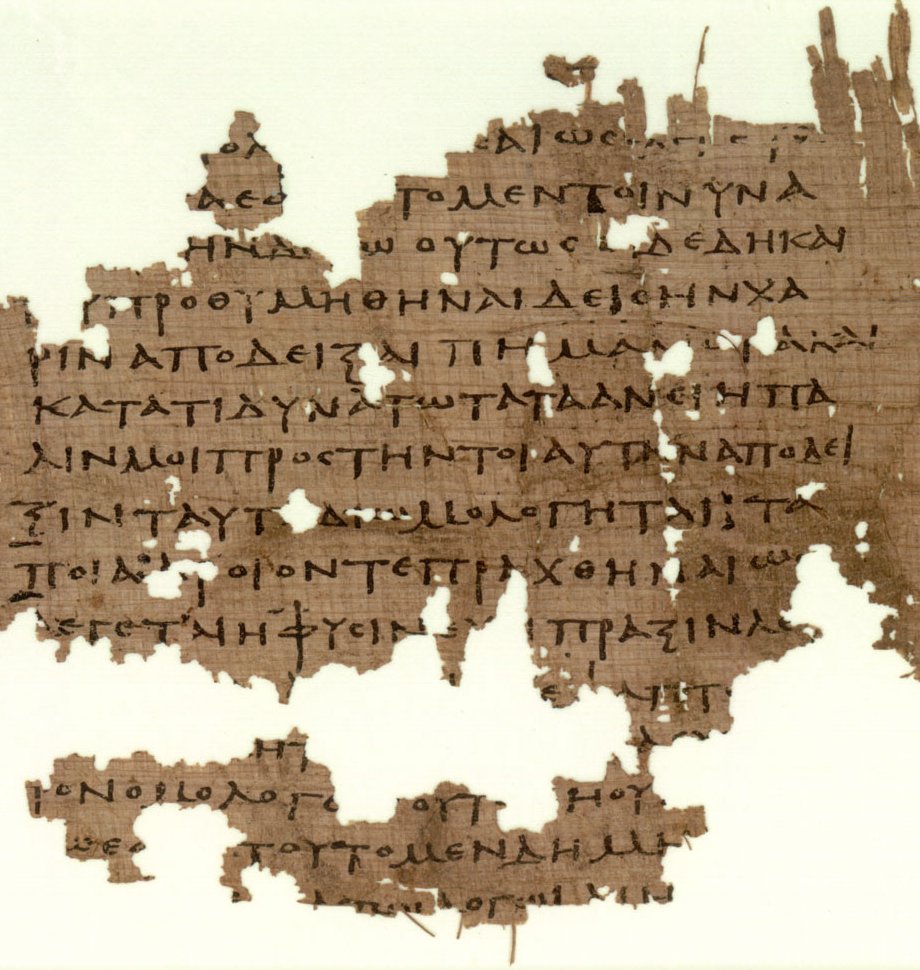

Frammento di un papiro della Repubblica di Platone

Infatti il genere storico nacque precisamente nel V sec. a. C. quando Erodoto pubblicò le Storie, attraverso le quali, giunge a raccontarci le guerre greco persiane. Il suo racconto vuole raccontarci i fatti meravigliosi e proprio per questo il suo testo (giuntoci integro) va dalla mitologia, all’etnografia, alla novellistica, oltre naturalmente agli avvenimenti politici. Più storiografico di lui è certamente Tucidide, che alla fine del V sec., ci narra a guerra tra Sparta e Atene. Egli introduce il concetto della ricerca come individuazione dei fatti reali, quindi ricerca di fonti. Ma alla base della sua opera permane un senso tragico della storia, come espressione della lotta tra Tyche (destino) e la volontà di potenza dell’uomo. Per questo anche l’uso dei discorsi dei protagonisti, a voler cercare quasi le causa psichiche del loro agire. Il suo stile diventa sublime e per questo modello per tutta la storiografia futura. Meno importante Senofonte (III sec.) di cui conserviamo diverse opere: certamente fondamentale è per l’invenzione della monografia storica di cui si servirà il nostro Sallustio. L’ultimo è Polibio, ma siamo già a Roma, nel II secolo, al tempo delle guerre cartaginesi: dallo stile scarno, ma preciso, il suo tema verte sulla motivazione che ha fatto grande Roma.

Tutto questo:

- Perché essi si rivolgono alla storiografia affinché si dimostri che l’opera romana è stata necessaria e per rispondere alle accuse che quella cartaginese le muoveva contro: si rivolgevano quindi ad un pubblico internazionale;

- Per riprendere un genere, considerato tra i più alti della cultura greca, nella stessa lingua con cui gli iniziatori l’avevano prodotto, senza dimenticare di “romanizzarlo” scrivendolo anno per anno, secondo il costume degli Annales dei Pontefici Massimi.

Il primo a scrivere storiografia (e non solo) in latino, fu appunto, Catone.

Notizie biografiche

Marcio Porcio Catone nasce a Tuscolo nel 234 a. C (vicino all’attuale Frosinone) da una famiglia di possidenti agrari. Ebbe una lunghissima carriera politica come homo novus (cioè senza alcun antenato che avesse già ricoperto cariche istituzionali), a partire dall’intervento militare durante la Seconda guerra Punica come tribuno militare, fino ad arrivare al consolato.

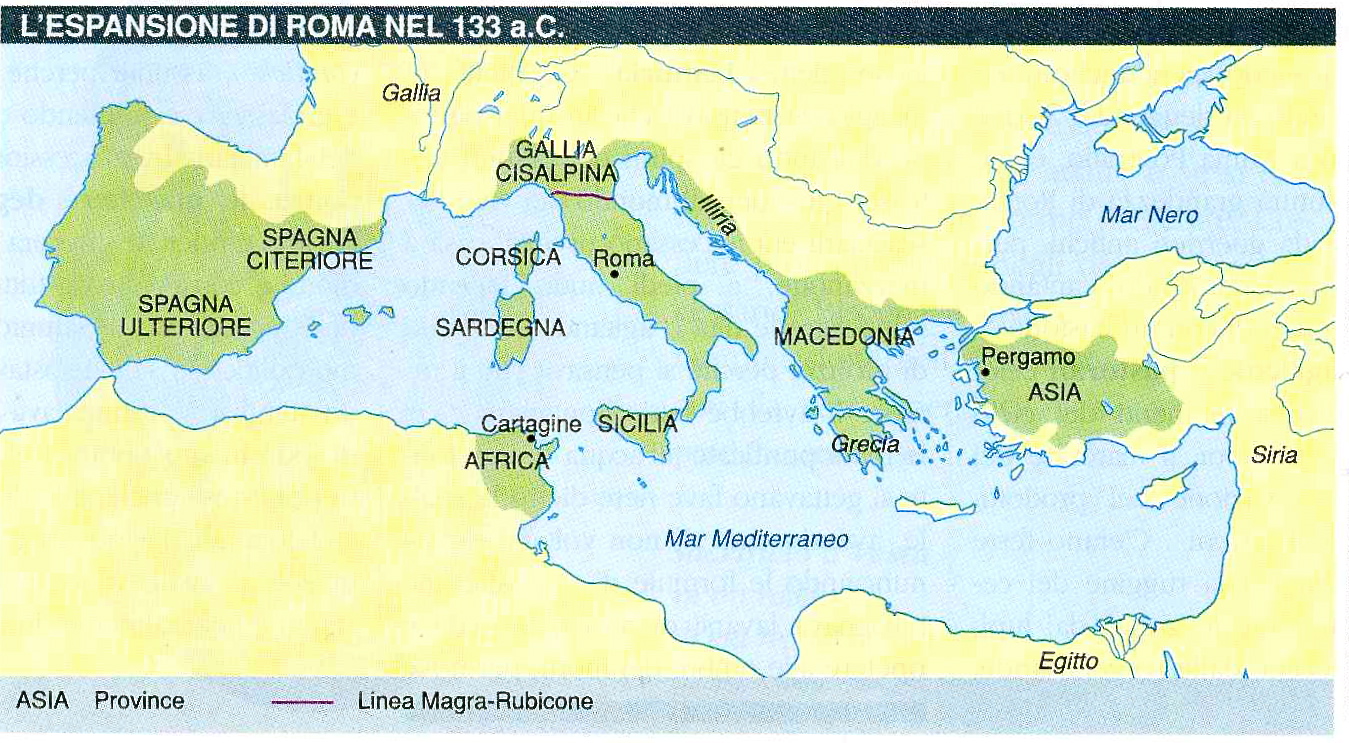

Ma la sua attività è ricordata soprattutto per il ruolo condotto da censore nel 184. Fu talmente severo verso i nuovi costumi e l’ostentazione del lusso (si dice che rimproverò un senatore in pubblico perché aveva baciato la moglie in pubblico) che fece di ciò una vera e propria arma politica contro l’affermazione dell’ellenismo. Tale posizione la mantenne anche verso la filosofia, da lui considerata come corruttrice della gioventù. Sul piano prettamente politico si distinse per aver osteggiato le scelte espansionistiche che miravano ad allargare il potere romano verso oriente e si batté affinché si estirpasse per sempre la nemica Cartagine, la cui ripresa temeva. Famosa è la sua espressione Carthago delenda est. Morì nel 149 a. C. prima che Scipione Emiliano mettesse in pratica la sua volontà con la terza e definitiva guerra punica.

Opere

Catone fu un prolifico scrittore e si esercitò nei campi dell’oratoria, della storiografia e della precettistica.

Oratoria

Statua che raffigura Catone

L’oratoria come genere precede, certamente, quella di Catone: sappiamo che grandi personaggi la utilizzarono durante il periodo repubblicano e ne conoscevano la distinzione aristotelica che la classificava in deliberativa (il consigliare o lo sconsigliare), giudiziaria (l’accusa o la difesa) e la epidittica (l’elogio o il biasimo). Ma la grande differenza che vi è fra i predecessori e Catone è la consapevolezza “letteraria” che tale arte possedeva. Infatti sappiamo da Cicerone (grande cultore di tale disciplina) che Catone lasciò ben 150 orazioni tra quelle deliberative e quelle giudiziarie e che ne curò la pubblicazione. Sempre Cicerone ci ricorda che furono famose quelle contro il lusso e quelle con cui si difese dagli attacchi dei suoi nemici politici.

Di esse non ci rimangono che frammenti, soprattutto citati da altri autori. Ma anche lui si citò: nell’opera le Origines sembra abbia riportato la sua orazione De Rhodiensibus in cui invitava il Senato Romano ad essere magnanimo verso la popolazione di Rodi che aveva mostrato scarso entusiasmo nell’appoggiare Roma durante la guerra contro il re Perseo di Macedonia. Di questa esperienza ci piace ricordare, non in un’opera retorica, ma nei Praecepta ad filium Marcum alcune definizioni che dà di quest’arte, rimaste proverbiali:

Orator est vir bonus peritus dicendi

L’oratore è un uomo onesto esperto nel parlare

e

Rem tene, verba sequentur

Possiedi l’argomento, le parole verranno da sè

in cui si mette in rilievo l’onestà intellettuale che egli considera propria di tale disciplina.

(Il fattore) Non sia girandolone, sia sempre sobrio

Storiografia

Le Origines di Catone sono la prima opera storica della letteratura latina. Di essa ci rimangono pochi e brevi frammenti. Tuttavia sappiamo che era distribuita in sette libri che partivano dalla fondazione ai tempi suoi contemporanei:

- Libro I: la fondazione di Roma e il periodo monarchico;

- Libri II e III: le origini delle città italiche che contribuirono alla gloria di Roma;

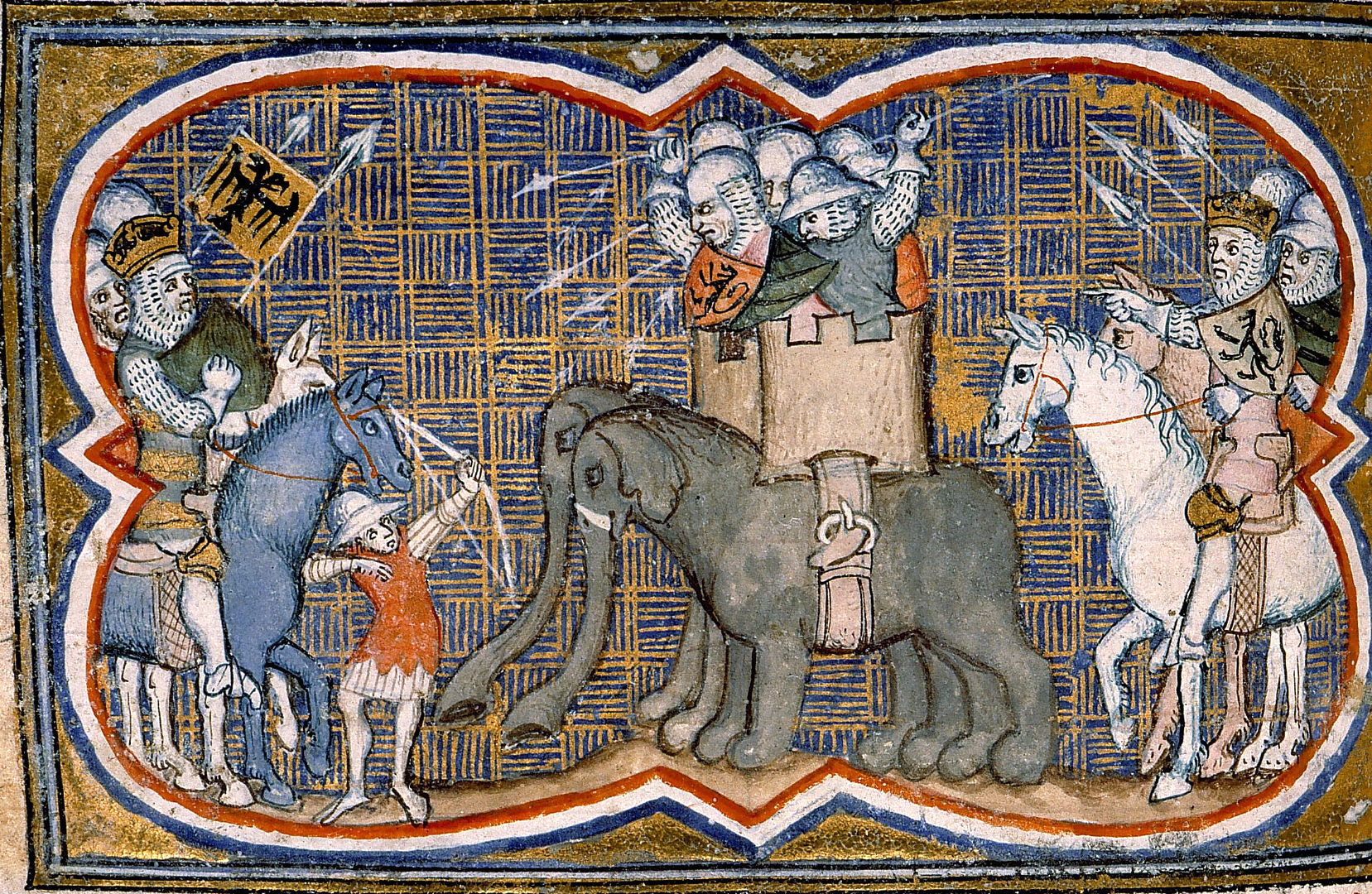

- Libri IV e V: Prima e seconda guerra punica;

- Libro VI: Le guerre in Oriente

- Libro VII: Avvenimenti fino alla sua morte.

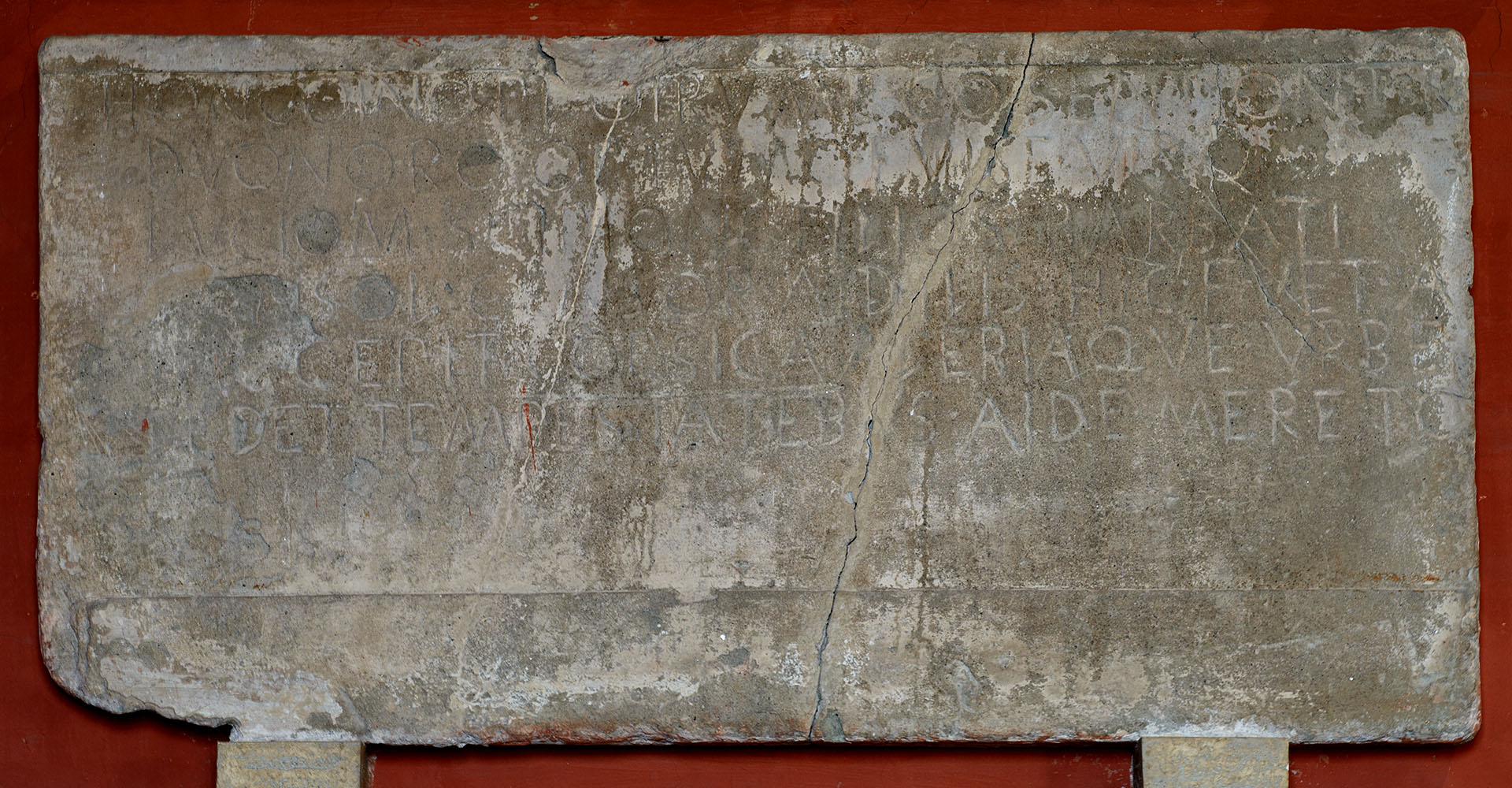

Bisogna da subito ricordare che tale opera pone una netta differenza con gli Annali dei Pontifici:

LA POLEMICA CON GLI ANNALISTI

Non lubet scribere quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara, quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit.

Non mi interessa scrivere quello che si trova registrato nella tavola del pontefice massimo, quante volte i prezzi dei viveri siano rincarati, quante volte una caligine o qualcos’altro abbia offuscato la luce della luna o del sole.

di cui si critica l’attenzione per particolari minuti ed insignificanti. Inoltre egli si distanzia da essi per l’importanza che gli stessi Annali attribuivano ai Senatori. Infatti egli si peritò di non scrivere, nella sua opera di storico, alcun nome di un generali o di un politico, ma soltanto di piccoli uomini il cui eroismo è determinato dalla loro incredibile virtù, come ci dice di Cedicio:

L’EROICO CEDICIO

Dii inmortales tribuno militum fortunam ex virtute eius dedere. Nam ita evenit: cum saucius multifariam ibi factus esset, tamen vulnus capitis nullum evenit, eumque inter mortuos defetigatum volneribus atque, quod san-guen eius defluxerat, cognovere. Eum sustulere, isque convaluit, saepeque postilla operam rei publicae fortem atque strenuam perhibuit illoque facto, quod illos milites subduxit, exercitum ceterum servavit.

Gli dèi immortali concessero al tribuno militare una buona sorte, grazie al suo valore. Infatti capitò ciò: pur essendo stato colpito in varie parti del corpo, tuttavia non riportò alcuna ferita mortale, e fu pertanto possibile distinguerlo tra i morti, prostrato dalle ferite e dalla perdita di sangue. Fu trasportato in salvo, guarì e in seguito spesso prestò allo Stato la sua opera di combattente indomito e valoroso; e in quell’impresa, per il fatto di aver condotto quei valorosi al sacrificio, egli salvò il resto dell’esercito.

Soldati romani con scudo

Infatti questo passo è messo in contrapposizione, come ci riporta lo scrittore tardo Aulo Gellio all’impresa di Leonida alle Termopoli. Qui egli cita il nome di Cedicio, semplice tribuno (e non quello del console); nel passo seguente cita Leonida e la sua sconfitta. Ma, come dice all’inizio del brano, gli occhi degli dei sono posati sul romano e quindi sull’esercito di Roma per la sua virtus.

Non dobbiamo dimenticare un’apertura e nel contempo una chiusura: la prima riguarda le città italiche, il cui racconto delle origini sembra altrettanto importante di quello di Roma, in quanto tutte saranno capaci di convergere e quindi formare quel vir Romanus fortemente legato al mos maiorum; dall’altra la chiusura totale verso il mondo greco e quindi verso il “circolo degli Scipioni”, che minava alle radici i valori e il modo di pensare del popolo romano.

Precettistica

Le opere precettistiche di Catone sono due: i Libri o Praecepta ad Marcum filium e il De agri cultura. Della prima abbiamo, come delle altre opere di Catone, solo frammenti. Essi dovevano essere una sorta di enciclopedia su vari argomenti come medicina, agricoltura, oratoria, diritto, nei quali venivano espressi dei principi, probabilmente dettati dall’esperienza dell’uomo politico stesso. Appare evidente, contro la moda che cominciava ad imporsi allora, la polemica contro la cultura greca, come si vede in questo passo:

CONTRO I GRECI

Dicam de istis suo loco, Marce fili, quid Athenis exquisitum habeam, et quid bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere. Vincam nequissimum et indocile esse genus illorum. Et hoc puta vatem dixisse, quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia corrumpet, tum etiam magis, si medicos suos hoc mittet. Iurantur inter se barbaros necare omnis medicina, sed hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit et facile disperdent. Nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios Opicon appellatione foedant. Interdixi tibi de medicis.

Medici a Roma

A suo tempo, o Marco, ti dirò di codesti Greci quello che sono venuto a sapere ad Atene, e come sia bene dare semplicemente un’occhiata alla loro letteratura, non studiarla a fondo. Ti dimostrerò che sono una razza di gente perversa e indisciplinata. E questo fa conto che te l’abbia detto un profeta: se mai codesto popolo, quando che sia, ci darà la sua cultura, corromperà ogni cosa; e tanto più se manderà qui da noi i suoi medici. Hanno fatto un giuramento fra loro, di uccidere tutti i barbari con la medicina: ma lo fanno a pagamento, perché non si diffidi di loro e possano più facilmente mandarci in rovina. An-che noi chiamano barbari, anzi più degli altri ci disprezzano infamandoci con lo sconcio appellativo di Opici (oschi, meridionali). Guardati dai medici, te lo impongo.

E’ chiaro che qui Catone non si rivolga soltanto al figlio Marco, ma voglia allontanare i giovani Romani da qualsiasi influenza che possa minare il mos maiorum e non importa se per far questo Catone dia voce, non si sa se creduta da lui a no, a tutti quei pregiudizi che abbiamo visti già operanti nei testi di Plauto.

Più importante, perché ci è giunto integro, è il De agri cultura e tale integrità è dovuta al fatto che tale testo è un vero e proprio manuale che è stato copiato e diffuso, in quanto tecnico, sin dal medioevo. E’ formato da 162 capitoli e, contenutisticamente, si possono cogliere in esso sia consigli pratico-tecnici che modus vivendi politici. Infatti è proprio come si deve condurre un fondo che ci si rende conto anche del modo in cui l’autore concepisce i rapporti interpersonali che l’ellenismo tentava di mettere in discussione. Infatti l’ottica che presiede il testo è prettamente quella del profitto, e i lavoratori sono quelli che bisogna sfruttare per farlo rendere il più possibile. D’altra par-te bisogna ricordare che per Catone il fondo è il modo attraverso cui si può conservare il mos maiorum, mentre il commercio, con l’apertura verso nuovi mercati e nuove persone non può che metterlo in crisi. Vediamo questo passo:

Edizione del De Agricoltura del 1500

I DOVERI DEL PADRONE DEL PODERE

Pater familias, ubi ad villam venit, ubi larem familiarem salutavit, fundum eodem die, si potest, circumeat; si non eodem die, at postridie. Ubi cognovit quo modo fundus cultus siet, operaque quae facta infectaque sient, postridie eius diei vilicum vocet; roget quid operis siet factum, quid restet, satisne tempori opera sient confecta, possitne quae reliqua sient conficere, et quid factum vini, frumenti aliarumque rerum omnium. Ubi ea cognovit, rationem inire oportet operarum, dierum; si ei opus non apparet, dicit vilicus sedulo se fecisse, servos non valuisse, tempestates malas fuisse, servos aufugisse, opus publicum effecisse, ubi eas aliasque causas multas dixit, ad rationem operum operarumque vilicum revocat. Cum tempestates pluviae fuerint, quae opera per imbrem fieri potuerint: dolia lavari, picari, villam purgari, frumentum tranferri, stercus foras efferri, stercilinum fieri, semen purgari, funes sarciri, novos fieri; centones, cuculiones familiam oportuisse sibi sarcire; per ferias potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortum foderi, pratum purgari, vigas vinciri, spinas eruncari, expinsi far, munditias fieri; cum servi aegrotarint, cibaria tanta dari non oportuisse.

Pars rustica

Il capo di casa, quando giunge al podere, quando ha salutato il lare familiare, nello stesso giorno, se può, visiti il podere, se non lo stesso giorno, almeno il giorno seguente. Quando viene a sapere in che modo il podere sia stato coltivato, e in che modo le opere che sono state fatte e non fatte, chiami il fattore il giorno seguente di quel giorno; chieda quale delle opere sia stata fatta, quale resti da fare, e se abbastanza per tempo le opere siano state effettuate, e se possa quelle rimaste siano effettuate, e quanto di vino sia stato fatto, di frumento e di tutte le altre cose. Quando ha saputo quelle cose, è opportuno fare il conto delle opere, dei giorni; se per lui il lavoro agricolo non è evidente, il fattore dice che lui lo ha eseguito con solerzia, che i servi non stavano bene, che c’era stato cattivo tempo, che i servi erano fuggiti, che ha eseguito lavori pubblici, dopo che ha detto queste e molte altre cause, richiama il fattore a fare il conto delle opere e degli operai. Quanto il tempo è stato piovoso, (richiama il fattore) quali lavori avrebbero potuto esser fatti durante la pioggia: sarebbe stato opportuno che le botti fossero lavate, fosse messa la pece, la fattoria pulita, il frumento trasportato, il letame portato fuori, il letamaio fatto, le sementi pulite, le funi riparate, farne nuove; che i servi riparassero abiti, cappucci; durante le feste avrebbero potuto pulire le vecchie fosse, aggiustare la strada pubblica, tagliare i cespugli, zappare l’orto, pulire il prato, legare le fascine, togliere le spine, macinare il farro, fare pulizia; quando i servi si fossero ammalati, non era necessario che tanto cibo fosse dato.

E’ un passo esemplare in quanto in esso vediamo espressi i due concetti sopra illustrati: da una parte viene detto al padrone della fattoria, dopo aver, si direbbe oggi, ringraziato Dio, esattamente come comportarsi e cosa dire al fattore in caso di lavori non proprio eseguiti bene; dall’altro il modo in cui trattare i sottoposti fino ad arrivare all’assurdo, per oggi, ma non per ieri, di dar loro meno da mangiare o venderli se l’energia usata per lavorare fosse minore in quanto malati o vecchi.

Peter Paul Rubens – Romulo and Remo (1615)

Peter Paul Rubens – Romulo and Remo (1615)