Simbolismo

Il simbolismo nasce in Francia negli ultimi due decenni dell’Ottocento, e a farlo nascere è, come sarà poi d’abitudine per la maggior parte della letteratura Novecentesca, un Manifesto:

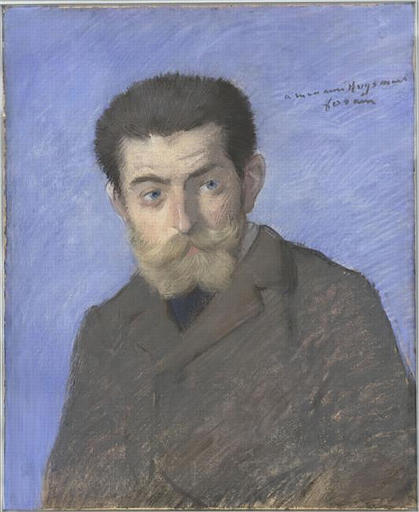

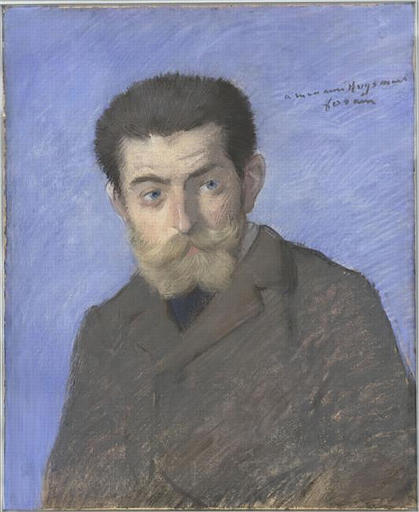

Paul Gaugin : Ritratto di Jean Moréas

JEAN MORÉAS: DA IL “MANIFESTO DEL SIMBOLISMO”

Già ci è occorso di proporre la denominazione di Simbolismo, reputandola l’unica adatta a designare con ragione la presente tendenza in arte dello spirito creatore. Riteniamo che codesta denominazione possa esser conservata. S’è detto, all’inizio di questo articolo, che le evoluzioni dell’arte presentano un carattere ciclico estremamente complicato da divergenze; così, per seguire l’esatta filiazione della nuova scuola, bisognerebbe risalire fino a certi poemi di Alfred de Vigny, fino a Shakespeare, fino ai mistici, e più distante ancora. Problemi, questi, che richiederebbero un volume intero di commenti. […]

Nemica della didattica, della declamazione, del falso sensibilismo, della descrizione oggettiva, la poesia simbolista cerca di: rivestire l’Idea d’una forma sensibile che però non si porrebbe come scopo a se stessa ma che, pur servendo ad esprimere l’idea, resterebbe soggetto. L’Idea, dal canto suo, non deve affatto lasciarsi scorgere priva dei sontuosi paludamenti delle analogie esterne, carattere essenziale dell’arte simbolista essendo il non andare mai fino alla concezione dell’Idea in sé. Così, in quest’arte, le immagini della natura, le azioni degli esseri umani, tutti i fenomeni concreti, non potrebbero trovare manifestazione, trattandosi di apparenze sensibili destinate a rappresentare, invece, le loro affinità esoteriche con le Idee primordiali.

Jean Moréas, Le Symbolisme, Le Figaro, 18.IX.1886

Nel Manifesto di Jean Moréas si possono cogliere due aspetti fondamentali:

- il richiamo a poeti che, partendo dalla linea del misticismo medioevale fino al poeta francese romantico Alfred de Vigny, sono lontani dalla linea realista che faceva perno sia al “positivismo” che al “naturalismo”;

- la poesia simbolista descrive un oggetto concreto non come fine, ma come mezzo per rappresentare un’Idea, che non possiede altri mezzi che il dato sensibile per essere rappresentata.

E’ evidente che tale poetica prenda spunto dal Romanticismo, da quel filone che potremmo definire “mistico” e che conviva come sensibilità, con il lato “realista” del romanticismo stesso; è altrettanto evidente che dietro l’ideologia del simbolismo vi sia il “rimprovero” verso il positivismo e il naturalismo, con la loro pretesa di spiegare tutto il reale attraverso l’uso della parola, non accorgendosi che essa, in quanto umana, è limitata, e non può cogliere gli aspetti, per così dire, che travalicano questa realtà (aspetti metafisici o inconsci).

Charles Baudelaire

La teorizzazione del simbolismo segue la produzione poetica di colui che ne è considerato il padre dagli stessi poeti di fine Ottocento, Charles Baudelaire.

Nato nel 1821 da una famiglia borghese, sin dall’adolescenza ebbe un tormentatissimo rapporto con la madre che, rimasta presto vedova, si risposò con un ufficiale dal carattere chiuso ed austero. L’avversione verso il patrigno gli fece abbandonare la casa e cominciò a fare una vita solitaria e sregolata. Viaggiò in Oriente e tornò dopo aver ottenuto parte dell’eredità paterna. Cominciò a frequentare i circoli letterari e a fare uso di droghe e di alcol, tanto che gli stessi genitori lo interdirono. E’ un momento poco felice della sua vita ma è proprio in questo periodo che pubblica i Fiori del male (1855), che suscitò sin da subito vasto clamore e scandalo per i benpensanti. L’opera venne in parte censurata, e, oltre a dover pagare una somma di ammenda, fu anche costretto a sostituire poesie che erano considerate “scandalose”. Si mise a scrivere prose per alcune riviste (pubblicate in seguito come Poemetti in prosa). Ma intanto la sua malattia, contratta sin da giovane età, si aggrava portandolo ad una precoce morte nel 1867.

Progetto di frontespizio per “Le fleurs du mal”

Il suo capolavoro è la raccolta poetica Les fleurs du mal (I fiori del male), pubblicata in tre edizioni: 1855, 1857 e, ultima, 1861, composta da 126 liriche. Alla sua morte gli amici approntano un ulteriore edizione aggiungendovi altre poesie, raggiungendo così la somma di 151 testi poetici. E’ questa un’opera organica divisa in sei sezioni: la prima Spleen e Ideale in cui alla “bruttezza” della quotidianità egli oppone l’idea dell’“Ideale” nella bellezza dell’arte, dell’amore, della purezza; seguono le sezioni Quadri parigini, Il vino, I fiori del male in cui il poeta cerca di fuggire dallo spleen che lo attanaglia. Al fallimento di questi tentativi non rimane che la Rivolta (quinta sezione) in cui avviene la contestazione verso la mediocrità e l’impossibilità di sfuggire da essa, a cui fa seguito La morte (ultima sezione) che si disegna come viaggio verso un futuro utopico.

L’ALBATRO

«Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

Il pene les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Spesso, per divertirsi, i marinai // catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, // indolenti compagni di viaggio delle navi // in lieve corsa sugli abissi amari. // L’hanno appena posato sulla tolda // e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso, // pietosamente accanto a sé strascina // come fossero remi le grandi ali bianche. // Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! // E comico e brutto, lui prima così bello! // Chi gli mette una pipa sotto il becco, // chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! // Il Poeta è come lui, principe delle nubi // che sta con l’uragano e ride degli arcieri; // esule in terra fra gli scherni, impediscono // che cammini le sue ali di gigante.

Fa parte della prima sezione (la più lunga) ed è posta come seconda dell’intera raccolta, a sottolineare la condizione di poeta. Essa è nettamente divisa in due: se infatti nelle prime tre strofe troviamo la descrizione dell’uccello, grandioso nei cieli, goffo in terra, nell’ultima la metafora si fa palese e all’irrisione dei marinai, corrisponde quella della borghesia rispetto al poeta. E’ l’atteggiamento già presente nella sezione: è pur vero che forse l’albatro non prova, di fronte alle beffe degli uomini di mare un vero e proprio ennui, ma certo libero di volare con le sue grandi ali egli tocca l’Ideal , le vette del pensiero. E’ che Baudelaire, più profondamente degli italiani suoi imitatori, in primis gli scapigliati, non può ignorare che forse le altezze celesti non interessano più e che non solo il popolo può schernire le bellezze della poesia, ma che anche la poesia non sa più parlare loro in quanto non ne ha imparato il linguaggio.

Gustave Courbet: Ritratto di Baudelaire

Maggiore complessità interpretativa ha la poesia Corrispondenze:

CORRISPONDENZE

La Nature est un temple où de vivants piliers

laissent parfois sortir de confuses paroles;

l’homme y passe à travers des forêts de symboles

qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

dans une ténébreuse et profonde unité,

vaste comme la nuit et comme la clarté,

les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,

doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

– et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

ayant l’expansion des choses infinies,

comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

La Natura è un tempio dove incerte parole / mormorano pilastri che son vivi, / una foresta di simboli che l’uomo / attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari. // Come echi che a lungo e da lontano / tendono a un’unità profonda e buia / grande come le tenebre o la luce / i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. // Profumi freschi come la pelle d’un bambino, / vellutati come l’oboe e verdi come i prati, / altri d’una corrotta, trionfante ricchezza // che tende a propagarsi senza fine – così // l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino / a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.

Al topos della metafora della natura come qualcosa di sacro (Tempio) risponde la novità di un mistero profondo delle incerte parole, foreste di simboli che condividiamo con lei, in quanto familiare. Il suo profondo entra cioè in contatto col nostro profondo. La sacralità della natura è descritta come misteriosa unità che tutto richiama in un unico linguaggio che il poeta deve cogliere. A tale scopo il testo presenta significative sinestesie (Profumi di carne, mente e sensi) che rimandano a profonde analogie all’interno di un’unità della percezione che ne sottolinea l’incredibile modernità dai cui si è abbeverata, grazie a lui, l’intero percorso poetico del Novecento.

Sempre dalla prima parte della raccolta, Baudelaire, dopo aver descritto il poeta ne L’albatro e la sua funzione nel cogliere il mistero della natura, in Corrispondenze, passa ora a definire cosa egli intenda per Spleen:

SPLEEN

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l’Espérance, comme une chauve-souris,

S’en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,

Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrément.

Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,

Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve / schiaccia l’anima che geme nel suo tedio infinito, / e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte / fa del giorno una tristezza più nera della notte; / quando la terra si muta in un’umida segreta / dove, timido pipistrello, la Speranza / sbatte le ali contro i muri e batte con la testa / nel soffitto marcito; / quando le strisce immense della pioggia / d’una vasta prigione sembrano le inferriate / e muto, ripugnante un popolo di ragni / dentro i nostri cervelli dispone le sue reti, / furiose a un tratto esplodono campane / e un urlo tremendo lanciano verso il cielo, / così simile al gemere ostinato / d’anime senza pace né dimora. // Senza tamburi, senza musica, dei lunghi funerali / sfilano lentamente nel mio cuore: Speranza / piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra, / pianta sul mio cranio riverso la sua bandiera nera.

Il testo nell’originale francese è composto da versi alessandrini (doppio settenario) a rima alternata, con la parola Quand e la congiunzione Et in anafora.

Il poeta spiega lo spleen esistenziale attraverso similitudini: cielo / coperchio; terra / cella umida; pipistrello / speranza; pioggia / prigione; a queste si aggiungono le metafore dei ragni e le campane, uno metafora dei pensieri distruttivi e l’altro di spiriti erranti. L’ultima immagine disegna la vittoria dell’angoscia (metaforizzata come un lungo funerale) che pianta il suo vessillo di vittoria nella mente del poeta.

Tutta la poesia gioca su immagini che trasportano la realtà di una giornata parigina all’interno di una camera in un vissuto, in cui l’io la reinterpreta come momento in cui l’Ideal viene schiacciato dallo spleen, da questa sensazione intraducibile che indica insieme angoscia, disperazione, malinconia, insomma una vera e propria “malattia dell’anima”. L’opposizione cielo / terra non disegna come nell’Albatro, un luogo puro contro uno “prosaico”: qui il cielo partecipa con il suo peso sulla psiche del poeta, la cui mente e pervasa da “neri” pensieri che impediscono alle speranze di spiccare il volo (i pipistrelli che sbattono sui muri). E’ che tale sensazione Baudelaire la risolve con un nitore poetico oserei dire classico, che, tuttavia, riesce a “sporcare” con parole non poetiche “coperchio”, “cranio” che tuttavia, proprio perché isolate nel tessuto linguistico prendono forza ad indicare lo schiacciamento psichico dell’animo del poeta.

Ancora dalla prima parte della raccolta un altro topos dell’ispirazione baudelairiana il viaggio:

Jeanne Duval: la donna amata da Baudelaire

INVITO AL VIAGGIO

Mon enfant, ma soeur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble!

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble!

Les soleils mouillés

De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes

Si mystérieux

De tes traîtres yeux,

Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,

Polis par les ans,

Décoreraient notre chambre;

Les plus rares fleurs

Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

Tout y parlerait

À l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux

Dormir ces vaisseaux

Dont l’humeur est vagabonde;

C’est pour assouvir

Ton moindre désir

Qu’ils viennent du bout du monde.

Les soleils couchants

Revêtent les champs,

Les canaux, la ville entière,

D’hyacinthe et d’or;

Le monde s’endort

Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Sorella mia, mio bene, / che dolce noi due insieme, / pensa, vivere là! / Amare a sazietà, / amare e morire / nel paese che tanto ti somiglia! / I soli infradiciati / di quei cieli imbronciati / hanno per il mio cuore / il misterioso incanto / dei tuoi occhi insidiosi / che brillano nel pianto. // Là non c’è nulla che non sia beltà, / ordine e lusso, calma e voluttà. // Mobili luccicanti / che gli anni han levigato / orneranno la stanza; / i più rari tra i fiori / che ai sentori dell’ambra / mischiano i loro odori, / i soffitti sontuosi, / le profonde specchiere, l’orientale / splendore, tutto là / con segreta dolcezza / al cuore parlerà / la sua lingua natale. // Là non c’è nulla che non sia beltà, / ordine e lusso, calma e voluttà. // Vedi su quei canali / dormire bastimenti / d’animo vagabondo, / qui a soddisfare i minimi / tuoi desideri accorsi / dai confini del mondo. / Nel giacinto e nell’oro / avvolgono i calanti / soli canali e campi / e l’intera città / il mondo trova pace / in una calda luce. // Là non c’è nulla che non sia beltà / ordine e lusso, calma e voluttà.

Thomas Couture, Baudelaire et la Président Sabatier, 1850

“Sogno di un viaggio” sarebbe forse il titolo più adatto a tale lirica, giustificato da quel “songe” (in italiano “ci pensi”) in cui il poeta ci porta in un altrove, dove immagina di stare con la sua donna. Infatti nella prima strofa la luce velata riflette i suoi umidi occhi, nella seconda la rara vegetazione rimanda ad un luogo intimo in cui consumare i frutti dell’amore e nell’ultima i vascelli dormienti al porto, il desiderio ormai consumato.

E’ l’analogia a dominare in questo canto, dove le parole chiave bellezza, lusso, calma e voluttà, ripetute nei tre refrains sembrano suggerire un luogo sognato, non esistente, edenico/edonistico insieme, dove si mescolano abilmente, grazie proprio al rapporto analogico tra le parole piacere, bellezza ed erotismo, termini che saranno fatti propri in seguito dall’estetismo decadente.

Ritratto di Charles Baudelaire di Émile Deroy, 1844

Ma la capacità del poeta si può misurare anche in alcuni testi tratti da Quadri parigini, come il famoso I ciechi:

LES AVEUGLES

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux!

Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;

Terribles, singuliers comme les somnambules;

Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.

Leurs yeux, d’où la divine étincelle est partie,

Comme s’ils regardaient au loin, restent levés

Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés

Pencher rêveusement leur tête appesantie.

Ils traversent ainsi le noir illimité,

Ce frère du silence éternel. Ô cité!

Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles,

Éprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,

Vois! je me traîne aussi! mais, plus qu’eux hébété,

Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?

Anima mia, contemplali: sono orribili! / Sembrano manichini, vagamente ridicoli, / terribili, strani come i sonnambuli, / che dardeggiano chissà dove i globi tenebrosi. // Quegli occhi, da cui è svanita la scintilla divina, // restano levati verso il cielo, come se guardassero / lontano; non si vedono mai chini / verso terra, pensosi, con la testa appesantita. // Attraversano così il buio infinito, / fratello del silenzio eterno. Guarda, / città che intorno a noi canti, ridi e strepiti! // Città amante del piacere fino all’atrocità, / guarda! Mi trascino anch’io, inebetito più di loro, / e dico: Ma che cercano in Cielo tutti questi ciechi?

Il sonetto del poeta francese si può dividere in due sequenze: la prima corrispondente alle due quartine descrive la condizione dei non vedenti, la seconda, riflessiva fa sì che il poeta si confonda con loro.

Anche tale visione può ripercorrere quella dell’albatro: il cielo verso cui le palle di vuoto rivolgono lo sguardo, stanno quasi a simboleggiare lo sguardo visionario, puro del poeta; il selciato, come la tolda della nave simboleggia la terra insignificante, il vivere borghese, senza ideali. Ecco allora che il poeta si sente vicino: ma c’è più disperazione qui, nel trascinarsi, nel vivere alla ricerca di qualcosa d’irraggiungibile in una speranza racchiusa da chi non può vedere.

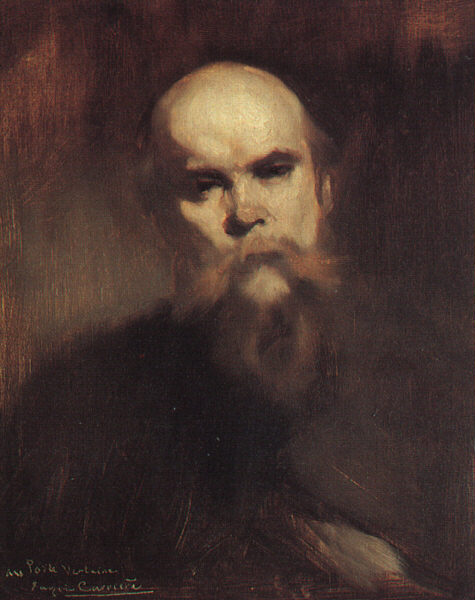

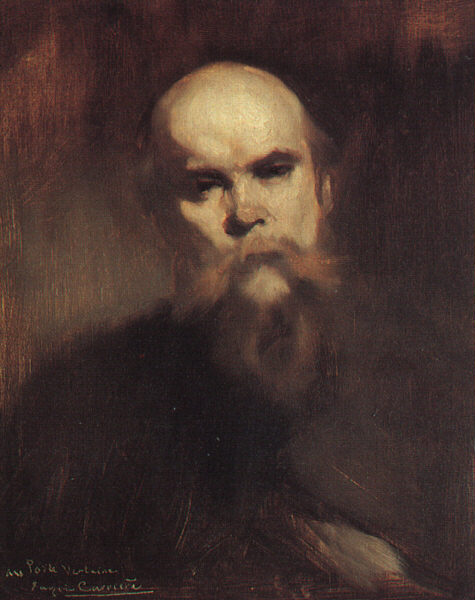

Gustave Courber: Paul Verlaine

Ma far nascere ufficialmente il simbolismo è Paul Verlaine (1844-1896). Egli, sulla scorta di Baudelaire, dà vita sia biograficamente che intellettualmente al nuovo “modo” di essere poeta nella società borghese. Si dà, sin da diciottenne, all’alcool, aggravando poi il vizio del bere dopo la morte del padre. Venticinquenne s’innamora della giovanissima Mathilde de Fleurville, che sposerà l’anno seguente e dalla quale avrà un figlio. Ma ciò non lo allontanerà dalla bottiglia, anzi, l’aggraverà con la nascita di un torbido rapporto con Rimbaud. Infatti, il giovanissimo poeta manda a lui otto poesie e dall’amicizia che ne deriva ne nacque un rapporto omosessuale, aggravato dalla gelosia di Verlaine, che per essa arriverà quasi ad ucciderlo con un colpo di pistola (che non avrà il suo effetto) e a mandare a monte il suo matrimonio. Verrà incarcerato per questo motivo per due anni: uscitone tenterà di riavvicinarsi ad una vita “normale” e votata alla religione, ma morirà ad appena a 52 anni per una polmonite.

Fantin-Latour: Paul Verlaine e Arthur Rimbaud

Da ciò che si è appena detto risulta evidente che, a livello biografico, Verlaine rifiuta le regole borghesi offrendo a questi ultimi il suo scandalo d’essere poeta che vive “intensamente” la “sregolatezza” della sua esistenza. Non soltanto offre se stesso come icona del suo nuovo modo d’essere, ma se ne fa caposcuola pubblicando la raccolta Poeti maledetti nel 1884 (su cui pubblicherà lo stesso Rimbaud). La “sregolatezza” della sua vita ha origine nel dissidio tra “saggezza” e “malinconia”, che il poeta non riesce a risolvere sul piano fideistico (il suo rapporto con Dio sarà tormentato ed irrisolto), ma si scioglierà in una poesia che trascende e supera i limiti del reale. E questo vale per la maggior parte delle sue raccolte, fra cui ricordiamo i giovanili Poemi saturnini e Feste galanti; dopo l’incontro con Rimbaud Romanze senza parole e Cose lontane, cose recenti, da cui traiamo la poesia che è considerata l’emblema del simbolismo:

ARTE POETICA

De la musique avant toute chose,

Et pour cela préfère l’Impair

Plus vague et plus soluble dans l’air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n’ailles point

Choisir tes mots sans quelque méprise:

Rien de plus cher que la chanson grise

Où l’Indécis au Précis se joint.

C’est de beaux yeux derrière des voiles.

C’est le grand jour tremblant de midi.

C’est, par un ciel d’automne attiédi.

Le bleu fouillis des claires étoiles!

Car nous voulons la Nuance encor,

Pas la Couleur, rien que la nuance!

Oh! la nuance seule fi ance

Le rêve au rêve et la fl ûte au cor!

Fuis du plus loin la Pointe assassine,

L’Esprit cruel et la Rire impur.

Qui font pleurer les yeux de l’Azur,

Et tout cet ail de basse cuisine!

Prends l’éloquence et tords-lui son cou!

Tu feras bien, en train d’énergie,

De rendre un peu la Rime assagie.

Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où?

O qui dira les torts de la Rime?

Quel enfant sourd ou quel nègre fou

Nous a forgé ce bijou d’un sou

Qui sonne creux et faux sous la lime?

De la musique encore et toujours!

Que ton vers soit la chose envolée

Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée

Vers d’autres cieux à d’autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure

Éparse au vent crispé du matin

Qui va fleurant la menthe et le thym…

Et tout le reste est littérature.

Pierre Bazin: Ritratto di Paul Verlaine

Pierre Bazin: Ritratto di Paul Verlaine

La musica prima di tutto / e dunque scegli il metro dispari / più vago e più lieve, / niente in lui di maestoso e greve. // Occorre inoltre che tu scelga / le parole con qualche imprecisione: / nulla di più amato del canto ambiguo / dove all’esatto si unisce l’incerto. // Son gli occhi belli dietro alle velette, // l’immenso dì che vibra a mezzogiorno, / e per un cielo d’autunno intepidito / l’azzurro opaco delle chiare stelle! // Perché ancora bramiamo sfumature, / sfumatura soltanto, non colore! / Oh! lo sfumato soltanto accompagna / il sogno al sogno e il corno al flauto! // Fuggi più che puoi il Frizzo assassino, / il crudele Motteggio e il Riso impuro / che fanno lacrimare l’occhio dell’Azzurro, / e tutto quest’aglio di bassa cucina! // Prendi l’eloquenza e torcigli il collo! / Bene farai, se con ogni energia / farai la Rima un poco più assennata. / A non controllarla, fin dove potrà andare? // O chi dirà i difetti della Rima? / che bambino stonato, o negro folle / ci ha fuso questo gioiello da un soldo / che suona vuoto e falso sotto la lima? // E musica, ancora, e per sempre! / Sia in tuo verso qualcosa che svola, / si senta che fugge da un’anima in viaggio / verso altri cieli e verso altri amori. // Sia il tuo verso la buona avventura / spanta al vento frizzante del mattino / che fa fiorire la menta ed il timo… / Il resto è soltanto letteratura.

E’ questa la poesia, scritta in carcere nel 1882 e pubblicata due anni dopo, che per i critici apre la stagione dei simbolisti. Verlaine, infatti, depura la poesia da ogni elemento contingente, identificandosi con la “cultura” che, sciogliendosi nell’ineffabilità della musica, finirà per riflettere se stessa. Egli rifiuta ogni aspetto intellettualistico, retorico (vedi il disprezzo della rima) per sottolineare la necessità di una poesia che s’allontani da ogni realistica precisione e cerchi come segno la vacuità e la leggerezza che marchi la differenziazione dal grigiore della quotidianità.

LANGUORE

Je suis l’Empire à la fin de la décadence,

Qui regarde passer les grands Barbares blancs

En composant des acrostiches indolents

D’un style d’or où la langueur du soleil danse.

L’âme seulette a mal au coeur d’un ennui dense.

Là-bas on dit qu’il est de longs combats sanglants.

O n’y pouvoir, étant si faible aux voeux si lents,

O n’y vouloir fleurir un peu cette existence!

O n’y vouloir, ô n’y pouvoir mourir un peu!

Ah ! tout est bu ! Bathylle, as-tu fini de rire?

Ah ! tout est bu, tout est mangé ! Plus rien à dire!

Seul, un poème un peu niais qu’on jette au feu,

Seul, un esclave un peu coureur qui vous néglige,

Seul, un ennui d’on ne sait quoi qui vous afflige!

Io sono l’Impero alla fine della decadenza, / che guarda passare i grandi barbari bianchi / componendo acrostici indolenti dove danza / il languore del sole in uno stile d’oro. // Soletta l’anima soffre di noia densa al cuore. / Laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente. / Oh non potervi, debole e così lento ai propositi, / oh non volervi far fiorire un po’ di quest’essenza! // Oh non volervi, non potervi un po’ morire! / Ah, tutto è bevuto! Non ridi più, Batillo? / Tutto è bevuto, tutto è mangiato! / Niente più da dire! // Solo, un poema un po’ fatuo che si getta alle fiamme, / solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi dimentica, / solo un tedio di non so che attaccato all’anima!

Eugene Carrier: Ritratto di Verlaine

Anche questa appare essere una poesia manifesto: in essa vi è il senso della decadenza, cantato sin dalla prima strofa. Questa sensazione, che il poeta definisce Langueur (Languore), è rivolta contro una società opulenta che non sa più cantare o lo fa con retorica che sa ormai di vecchio e di stantio (grandi barbari bianchi componendo acrostici indolenti dove danza il languore del sole in uno stile d’oro). Solo lontano si combatte per la grandezza dell’Impero, mentre qui, dove egli immagina d’essere – un palazzo nobiliare di Parigi – coglie soltanto l’abbondanza di ricchi banchetti, dove, rivolgendosi a Betillo (mimo della cerchia di Mecenate) (tutto è bevuto, tutto è mangiato) egli percepisce che non c’è più niente da dire.

Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud (1854–1891) fa un passo ulteriore rispetto a Verlaine. Se si deve parlare di “poeta maledetto” è a lui che bisogna far riferimento. Scappa sin da giovane età più volte da casa e viaggia, senza un soldo e a piedi, per l’Europa, sin da quando aveva sedici anni. Rimpatriato d’ufficio, va a Parigi, dove conosce Verlaine; finita la relazione con lui, fa altri pellegrinaggi. A ventisette chiude con la letteratura e con la vita parigina: va in Africa, si fa mercante (dicono anche di armi), finché muore, consumato da una cancrena al ginocchio dovuta forse alle sifilide, ad appena 36 anni.

Se Verlaine si pone come un sacerdote mistico teso ad individuare l’armonia musicale, Rimbaud si fa “veggente”. Egli infatti va alla ricerca dell’ignoto, attraverso la “sregolatezza di tutti i sensi”. Per lui che, come il suo amico/amante Verlaine, fa della sua vita un percorso che lo conduce verso l’abisso dell’esistere (fuga da casa, droghe, sperimentazione dell’abietto – cuoco, trafficante d’armi in Africa ecc.) la poesia deve iniziare là dove finisce la realtà ed inizia l’ignoto. L’immagine, infatti, si offre alla sua anima “smisurata” ed egli la rimanda attraverso una parola che acquista così il suo valore fonosimbolico.

Si pensi alla poesia Voyelles (Vocali):

VOCALI

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes:

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

golfes d’ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles;

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles

dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrement divins des mers virides,

paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides

que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,

silences traversés des Mondes et des Anges:

– O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

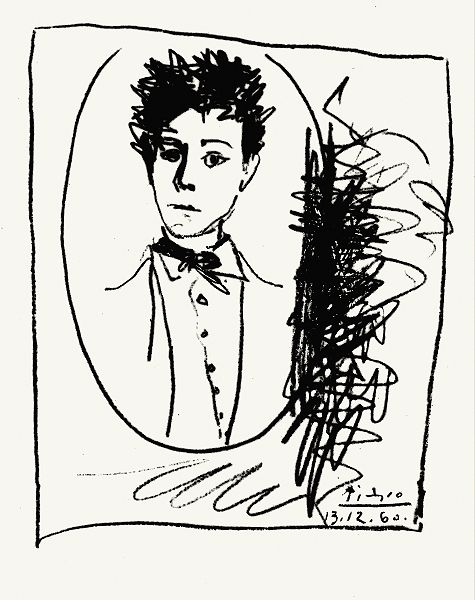

Arthur Rimbaud in un disegno di Pablo Picasso

A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, / io dirò un giorno i vostri ascosi nascimenti: / A, nero vello al corpo delle mosche lucenti / che ronzano al di sopra dei crudeli fetori, // golfi d’ombra; E, candori di vapori e di tende, // lance di ghiaccio, bianchi re, brividi di umbelle; / I, porpore, rigurgito di sangue, labbra belle / Che ridono di collera, di ebbrezze penitenti; // U, cicli, vibrazioni sacre dei mari verdi, / quiete di bestie ai campi, e quiete di ampie rughe / che l’alchimia imprime alle fronti studiose. / O, la suprema Tromba piena di stridi strani, / silenzi attraversati dagli Angeli e dai Mondi: / – O, l’Omega, ed il raggio violetto dei Suoi Occhi!

Vocali viene scritto nel 1871, quando Rimbaud ha appena diciassette anni, non per niente a livello retorico il sonetto è semplice, costruito sulla paratassi e sull’elenco (ad ogni vocale un immagine). Eppure tale poesia può essere considerata soprattutto per la sua oscurità un testo esemplarmente moderno, quasi novecentesco. La sua oscurità deriva dal fatto che ogni vocale è associata a una serie di immagini del tutto arbitrarie. Il sonetto dunque è intraducibile, nel senso che non può essere trascritto in una “versione in prosa”, cioè non può essere parafrasato, come è possibile fare quasi sempre con la poesia dell’Ottocento.

Questa poesia, infatti pur prendendo il lessico e la sintassi dalla lingua comune, costruisce frasi che, razionalmente, appaiono prive di senso. Insomma, questa e altre poesie di Rimbaud parlano un linguaggio radicalmente soggettivo, irriducibile al linguaggio degli altri, e quindi incomprensibile ai profani.

Questo deriva dalla sua concezione di poeta “veggente”: «Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il Poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato sgretolamento di tutti i sensi. […] Egli giunge infatti all’ignoto!», scrive in una lettera ad un amico sempre nel 1871. Per Rimbaud cioè, partendo comunque dal Romanticismo, il poeta diventa creatura superiore, non tanto per un dono di natura, ma per una sorta di esercizio personale, di applicazione profonda e dolorosa, che gli fa vivere esperienze ignote alla gente comune e forma in lui una nuova sensibilità, lo dota di una nuova vista e di un nuovo linguaggio. Secondo Rimbaud il poeta è una sorta di profeta: ampliando e sconvolgendo le sue capacità sensoriali, infatti, egli acquisisce il dono della visionarietà. Questa qualità eccezionale gli permette di accedere all’ignoto e di descriverlo, di vedere ciò che è invisibile ai “sensi” normali e di dire ciò che non è dicibile con la lingua ordinaria. E ciò che è indicibile si può risolvere solo facendo ricorso alla sinestesia: “sinestetica è la mossa fondamentale sulla quale è costruito l’intero sonetto, basata sull’associazione di una vocale (nello stesso tempo un suono e una forma grafica, che stimolano l’udito e la vista) a un colore e poi a una serie di immagini che mescolano esperienze e percezioni diverse. Ma sinestetico in senso più generale è l’occhio di Rimbaud, un occhio che distingue, ma associa, confonde, sintetizza” (Marco Santagata)

Jacques Bienvenu: Rimbaud convalescente a Bruxelles (dopo che Verlaine gli ha sparato, colpendolo in una mano)

Ma forse la poesia più famosa di Rimbaud è il Le bateau ivre (Battello ebbro):

IL BATTELLO EBBRO

Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs:

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,

Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,

Je courus! Et les Péninsules démarrées

N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.

Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots

Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,

Dix nuits, sans regretter l’oeil niais des falots!

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures,

L’eau verte pénétra ma coque de sapin

Et des taches de vins bleus et des vomissures

Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème

De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,

Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême

Et ravie, un noyé pensif parfois descend;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires

Et rhythmes lents sous les rutilements du jour,

Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres,

Fermentent les roussers amères de l’amour!

Je sais les cieux crevant en élairs, et les trômbes

Et les ressacs et les courants: je sais le soir,

L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes,

Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir!

J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs mystiques,

Illuminant de longs figements violets,

Pareils à des acteurs de drames très antiques

Les flots roulant au loin leurs frissons de volets!

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,

Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,

La circulation des sèves inouïes,

Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs!

J’ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries

Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,

Sans songer que les pieds lumineux des Maries

Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs!

J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides

Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux

D’hommes! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides

Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux!

J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses

Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan!

Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces,

Et les lointains vers les gouffres cataractant!

Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises!

Échouages hideux au fond des golfes bruns

Où les serpents géants dévorés des punaises

Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades

Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.

– Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades

Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux

Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes

Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux…

Presque ile, ballottant sur mes bords les querelles

Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.

Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles

Des noyés descendaient dormir, à reculons!

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,

Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau,

Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses

N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau;

Libre, fumant, monté de brumes violettes,

Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur

Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,

Des lichens de soleil et des morves d’azur;

Qui courais, taché de lunules électriques,

Planche folle, escorté des hippocampes noirs

Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques

Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs;

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues

Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,

Fileur éternel des immobilités bleues,

Je regrette l’Europe aux anciens parapets!

J’ai vu des archipels sidéraux! et des îles

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur:

Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles,

Milion d’oiseaux d’or, ô future Vigueur

Mais, vrai, j’ai trop pleuré! Les Aubes sont navrantes.

Toute lune est atroce et tout soleil amer:

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.

O que ma quille éclate! O qué j’aille à la mer!

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache

Noire et froide où vers le crépuscule embaumé

Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,

Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,

Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

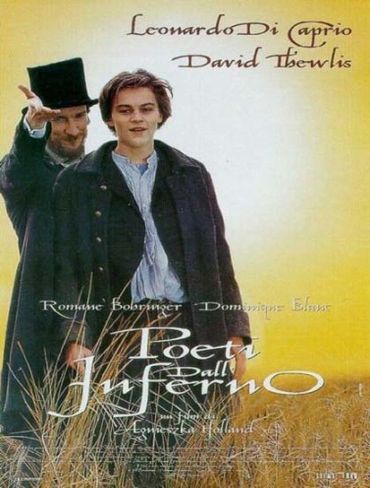

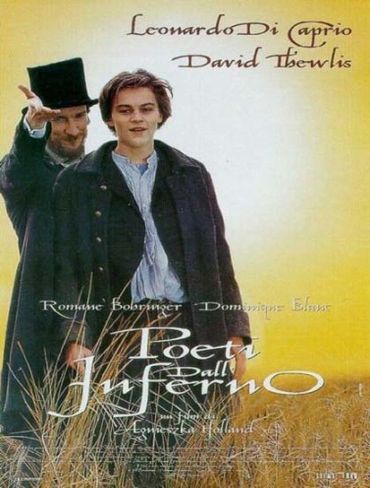

Locandina del film “Poeti dell’Inferno”

Mentre scendevo lungo Fiumi impassibili, / non mi sentii più guidato dai trainanti. / Dei Pellirosse chiassosi li avevano presi a bersaglio / e inchiodati nudi ai pali variopinti. // La sorte d’ogni equipaggio mi era indifferente, / recavo grano fiammingo e cotone inglese. / Quando con i trainanti ebbe fine il clamore, / discesi per quei fiumi a mio talento. // Nel furibondo sciabordio delle maree, lo scorso / Inverno, io, più sordo che cervelli di bimbi, / io corsi! E le penisole disormeggiate / non subirono mai scompigli più trionfali. // La tempesta ha benedetto i miei risvegli marittimi. / Più leggero d’un sughero ho danzato sui flutti / – che chiamano eterni avvolgitori di vittime – / dieci notti, senza rimpiangere l’occhio ebete dei fari! // Più dolce che ai fanciulli la polpa delle mele acerbe, / l’acqua verde penetrò il mio scafo d’abete / e dalle macchie di vini bluastri e dai vomiti / mi lavò, disperdendo ancora e timone. // E da allora mi trovai immerso nel poema / del mare intriso d’astri, e lattescente, / divorando i cerulei verdi; ove, fluttuazione livida / ed estatica, a volte, scende un annegato pensoso / dove, tingendo a un tratto le azzurrità, deliri / e ritmi lenti nel giorno rutilante, / più forti dell’alcool, più vasti delle nostre lire, / fermentano gli amari rossori dell’amore! // Io so i cieli scoppianti in lampi e le trombe / e le risacche e le correnti; so la sera, / l’alba esaltata come un popolo di colombe, / e ho visto talvolta ciò che l’uomo credette di vedere. // Ho visto il sole basso, maculato di mistici orrori, / illuminare di lunghe coagulazioni violette, / simili ad attori di drammi antichissimi, / i flutti rotolanti lontano i loro brividi d’imposte. // Ho sognato la notte verde dalle nevi abbagliate, / bacio che lentamente saliva agli occhi dei mari, / la circolazione delle linfe inaudite / e il giallo-azzurro risveglio dei fòsfori canori. // Per mesi ho seguito, simile a mandrie di vacche / isteriche, il maroso all’assalto degli scogli, / senza pensare che i piedi luminosi delle Marie / potessero forzare il muso agli oceani bolsi. // Ho urtato, sapete? Contro incredibili Floride / che mischiano ai fiori occhi di pantere dalla pelle / umana! Arcobaleni tesi come briglie, / sotto l’orizzonte dei mari, a glauchi armenti. // Ho visto fermentare le paludi enormi, nasse / dove imputridisce tra i giunchi tutto un Leviatano! / Crolli d’acque in mezzo alle bonacce / e le lontananze sprofondanti verso gli abissi! // Ghiacciai, soli d’argento, onde madreperlàcee, cieli di bragia, / orridi incagli in fondo ai golfi bruni / dove serpenti giganti divorati da cimici / cadon dagli alberi contorti con neri profumi! // Avrei voluto mostrare ai fanciulli quelle orate / del flutto azzurro, quei pesci d’oro, quei pesci canori. / – Schiume di fiori han benedetto le mie fughe / E venti ineffabili m’han dato, a tratti, le ali. // Talora, martire stanco dei poli e delle zone, / il mare, il cui singhiozzo addolciva il mio rullio, / alzava verso di me i suoi fiori d’ombra dalle ventose gialle / e io restavo come una donna in ginocchio, // penisola sballottante, sui miei bordi i litigi / e gli escrementi d’uccelli chiassosi dagli occhi biondi, e vogavo, mentre attraverso i miei fragili cavi / annegati scendevano, a ritroso, a dormire… // ora io, battello perduto sotto i capelli delle anse, / scagliato dall’uragano nell’etere senza uccelli, / io, di cui i Monitori e i velieri delle Anse // non avrebbero ripescata la carcassa ebbra d’acqua; // libero, fumante, montato da nebbie violàcee, / io che foravo il cielo rosseggiante come un muro / che porti, confettura squisita per i buoni poeti, / licheni di sole e mocci d’azzurro; // io che correvo macchiato di lùnule elettriche, / tavola folle, scortato dai neri ippocampi, / quando i lugli facevano crollare a randellate / i cieli oltremarini negli imbuti ardenti; // io che tremavo, sentendo gemere a cinquanta leghe / la foia dei Béhemot e dei Maelstrom densi, / eterno scorridore delle immobilità azzurre, // io rimpiango l’Europa dai vecchi parapetti. // Ho visto arcipelaghi siderali! E isole / i cui deliranti cieli sono aperti al vogatore: / – forse in quelle notti senza fondo tu dormi e t’esilii, / milione d’uccelli d’oro, o futuro Vigore? – // Ma, davvero, ho troppo pianto. Le albe sono strazianti, / ogni luna è atroce ed ogni sole amaro. / L’acre amore m’ha gonfiato di torpori inebrianti. / Oh, esploda la mia chiglia! Oh, ch’io m’inabissi nel mare! // Se desidero un’acqua d’Europa, è la pozzanghera / nera e fredda dove, nel crepuscolo odoroso, / un bimbo accovacciato, e pieno di tristezza, vara / un battello fragile come una farfalla di maggio. // Non posso più, o onde, bagnato dai vostri languori, / inseguire la scia dei portatori di cotone, / né fendere l’orgoglio delle bandiere e delle fiamme, / o nuotare sotto gli occhi orribili dei pontoni.

La poesia si potrebbe dividere in tre sequenze ben precise:

- stanze 1-5: il poeta/battello descrive la discesa; infatti i bardotti, addetti al traino del battello sono stati catturati dai pellerossa, ed il battello carico di cotone inglese e grano fiammingo, viene lasciato alla deriva, sconquassandosi e ballando sui flutti, dove risiedono corpi di vittime; i flutti del mare, oltrepassando i fianchi, gli lavano le macchie di vino e di vomito;

- stanze 6-22: inizia il poema del mare, visionario, in cui il battello/poeta si perde in immagini: questi versi vendono suggeriti dalla libertà assoluta, dall’avventura, dall’inaudito: orrori violacei, fosfori canori, ghiacciai, soli d’argento, fiori che nascono dagli occhi di pantere; il poeta è immerso in un viaggio onirico;

- strofe 23-28: Il sogno lo ha troppo inebriato e rimpiange l’Europa dai parapetti antichi, ma subito dopo, quasi pentendosene, vorrebbe riprendere il folle volo (direbbe Dante), e conclude con un grido di autodistruzione. Ma l’Europa non gli offre che disillusione, e se vuole riimmergersi in un sogno, quello che trova ora è una nera pozzanghera.

E’ evidente che in una poesia come questa, che a livello interpretativo non è tanto diversa da Voyalles, non ci si può aspettare una possibilità di comprensione letterale. Anzi si può dire che forse Le bateau ivre radicalizzi la tecnica analogica da evitare qualsiasi possibilità per il lettore da cercarne un significato. Già dall’inizio il fatto stesso d’identificarsi con il battello, di sentirsi in balia di un fiume impazzito, ma di “antropomorfizzarlo” a farle percepire il non percepibile (orrori mistici, linfe inaudite, fiori dagli occhi di pantere e via dicendo). A noi non rimane che seguire il flusso immaginifico, reso ancora più affascinante dalla sonorità che egli sa dare alla lingua francese. Certo il finale è come chiuso in una disillusione totale, in cui egli non può più essere altro che da sé: non può più nuotare sotto gli occhi orribili dei pontoni (oblò di una nave).

Per concludere il percorso su Rimbaud ci piace avvicinarsi ad un testo più “intimo” come appunto Les poètes de sept ans. E’ un testo che sicuramente precede la poetica visionaria sia di Voyalles che del Bateau ivre: tuttavia la sua straordinaria bellezza sta nello mescolarsi di elementi autobiografici (con tutte le idiosincrasie e le aspettative) con quelli che preannunciano la poesia posteriore di Rimbaud:

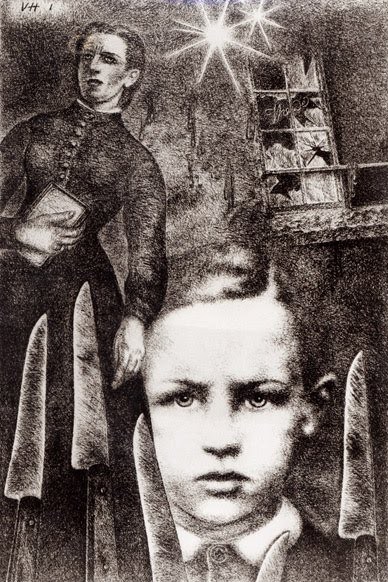

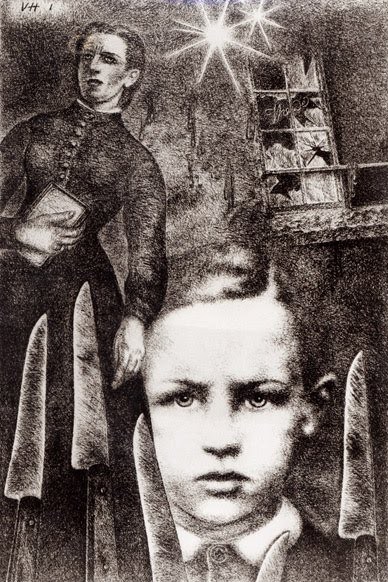

Valentine Hugo: Disegno per la poesia di Rimbaud

LES POÈTES DE SEPT ANS

Et la Mère, fermant le livre du devoir,

S’en allait satisfaite et très fière sans voir,

Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminences,

L’âme de son enfant livrée aux répugnances.

Tout le jour il suait d’obéissance; très

Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits,

Semblaient prouver en lui d’âcres hypocrisies.

Dans l’ombre des couloirs aux tentures moisies,

En passant il tirait la langue, les deux poings

À l’aine, et dans ses yeux fermés voyait des points.

Une porte s’ouvrait sur le soir ; à la lampe

On le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe,

Sous un golfe de jour pendant du toit. L’été

Surtout, vaincu, stupide, il était entêté

À se renfermer dans la fraîcheur des latrines:

Il pensait là, tranquille et livrant ses narines.

Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet

Derrière la maison, en hiver, s’illunait,

Gisant au pied d’un mur, enterré dans la marne

Et pour des visions écrasant son œil darne,

Il écoutait grouiller les galeux espaliers.

Pitié! Ces enfants seuls étaient ses familiers

Qui, chétifs, fronts nus, œil déteignant sur la joue,

Cachant de maigres doigts jaunes et noirs de boue,

Sous des habits puant la foire et tout vieillots,

Conversaient avec la douceur des idiots!

Et si, l’ayant surpris à des pitiés immondes,

Sa mère s’effrayait ; les tendresses profondes,

De l’enfant se jetaient sur cet étonnement.

C’était bon. Elle avait le bleu regard, — qui ment!

À sept ans, il faisait des romans, sur la vie

Du grand désert, où luit la Liberté ravie,

Forêts, soleils, rios, savanes ! – Il s’aidait

De journaux illustrés où, rouge, il regardait

Des Espagnoles rire et des Italiennes.

Quand venait, l’œil brun, folle, en robes d’indiennes,

– Huit ans, – la fille des ouvriers d’à côté,

La petite brutale, et qu’elle avait sauté,

Dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses,

Et qu’il était sous elle, il lui mordait les fesses,

Car elle ne portait jamais de pantalons;

– Et, par elle meurtri des poings et des talons

Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre,

Il craignait les blafards dimanches de décembre,

Où, pommadé, sur un guéridon d’acajou,

Il lisait une Bible à la tranche vert-chou ;

Des rêves l’oppressaient chaque nuit dans l’alcôve.

Il n’aimait pas Dieu ; mais les hommes, qu’au soir fauve,

Noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg

Où les crieurs, en trois roulements de tambour

Font autour des édits rire et gronder les foules.

– Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles

Lumineuses, parfums sains, pubescence d’or,

Font leur remuement calme et prennent leur essor!

Et comme il savourait surtout les sombres choses,

Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes,

Haute et bleue, âcrement prise d’humidité,

Il lisait son roman sans cesse médité,

Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées,

De fleurs de chair aux bois sidérals déployées,

Vertige, écroulements, déroutes et pitié!

– Tandis que se faisait la rumeur du quartier,

En bas, – seul, et couché sur des pièces de toile

Écrue, et pressentant violemment la voile!

E la Madre, chiudendo il libro del dovere, se ne andava, soddisfatta e fiera senza vedere negli occhi azzurri e sotto la fronte prominente, l’anima del suo bambino zeppa di ripugnanze. Tutto il giorno sudava obbedienza; molto intelligente eppure i neri tics, le manìe, rivelavano in lui acerbe ipocrisie. Nei corridoi bui dai parati ammuffiti, lui passava con la lingua fuori, coi pugni sull’inguine, e vedeva punti dentro gli occhi chiusi. Una porta si apriva nella sera: sotto la lampada lo scoprivano lassù, sulla ringhiera, a rantolare sotto un golfo di luce appeso al tetto. Soprattutto d’estate, àtono, vinto, si ostinava a rinchiudersi nella frescura delle latrine: là pensava tranquillo saziando le narici. Quando, lavato dagli odori del giorno, l’orto dietro la casa, d’inverno, si riempiva della luce della luna steso ai piedi d’un muro, sepolto nella marna, spremendo visioni dal suo occhio intontito, ascoltava il brusio delle marce spalliere. Pietà! Era amico soltanto di quei bambini scarni che, a fronti nude, occhi stinti sulle guance, celando magre dita nere e gialle di fango, sotto vesti vecchiotte puzzolenti di sciolta, conversavano con la dolcezza degli idioti! E se, nel sorprenderlo in pietà immonde, la madre si spaventava; le tenerezze, profonde del bambino balzavano su quello stupore. Era bello. Lei aveva lo sguardo azzurro, che mentiva! A sette anni, faceva romanzi sulla vita del vasto deserto, dove splende la libertà rapita, soli, foreste, savane, rive! – Si aiutava con i giornali illustrati in cui, rosso, guardava ridere le Spagnole e le Italiane. Quando, pazza, occhi bruni, grembiulino d’indiana, – otto anni, – veniva la bambina degli operai vicini, la piccola selvaggia, scotendo le trecce, in un angolo, gli saltava a cavalcioni, lui standole di sotto le addentava le natiche, perché non portava mai le mutandine; e, pestato da lei coi pugni e coi calcagni, si portava i sapori della sua pelle in camera. Odiava le domeniche squallide, a dicembre, in cui, impomatato, su un tavolino di mogano leggeva una Bibbia dal dorso verde-cavolo. Nel letto ogni notte era oppresso dai sogni. Non amava Dio; ma gli uomini che, la sera fulva, vedeva rientrare neri, in camiciotto, al sobborgo dove i banditori al rullo dei tamburi fanno rumoreggiare e ridere ai proclami le folle. – Sognava le praterie piene d’amore, dove ondate di luce, sani profumi, pubescenze dorate, calmamente si espandono e prendono il volo! E come assaporava le cose misteriose quando, nella stanza nuda con le persiane chiuse, alta e azzurra, satura di umidi afrori, leggeva il suo romanzo sempre rimeditato, pieno di grevi cieli color ocra e foreste affogate, fiori di carne esplosi ai boschi siderali, vertigine, scoscendimenti, disfatte, pietà! – Mentre avevano inizio i rumori del quartiere, giù in basso – da solo, e steso su una pezza di tela grezza, e presentendo con violenza la vela!

Busto di Rimbaud realizzato nella sua città natale

La poesia di Rimbaud sembra riflettere sull’essere poeta, più precisamente sul suo essere poeta, che sin da piccolo si proietta in una situazione antiborghese. La Madre rappresenta appunto la borghesia, madre fiera del figlio, ma che non si accorge che lui è attratto dalla miseria dei bimbi (occhi colmi di ripugnanze). Il giovane poeta è ipocritamente obbediente: da solo faceva boccacce verso il mondo perbenista; non per niente l’ispirazione la cerca nei luoghi isolati e addirittura nei cessi. Se la madre lo vedeva con i bambini cenciosi, lui scopriva, con occhi mentitori, lo stupore che la stessa madre provava. Sogna, con i romanzi illustrati, quelle visioni africane che tanta parte avranno sulla sua vita, vive onanisticamente il sesso, giocando in modo impudico con la figlia degli operai. E ancora la desacralizzazione dei valori (la Bibbia con copertina verde-cavolo, costretto a leggerla sul tavolo di mogano) e la voglia di sognare e immaginare mondi irreali, che da lì a poco, sarebbero esplosi con tutta la loro violenza nei profetici suoi versi.

Auguste Renoir: Stéphane Mallarmé

Ancora un passo ulteriore ce lo offre Stéphane Mallarmé (1842-1899). Egli non vive in modo disordinato come i suoi solidali colleghi (è un semplice professore d’inglese, sposato, che vive una vita ritirata e senza clamori), ma approfondisce in modo netto l’impossibilità della parola di rimandarci ad un frammento oppure ad un tutto decifrabile. La sua poesia si fa pertanto orfica, incomprensibile ai più, in cui il lettore diventa soggetto attivo d’una personale ed individuale interpretazione. Come in questo testo del 1883 Quand l’ombre menaça:

QUANDO L’OMBRA MINACCIO’

Quand l’ombre menaça de la fatale loi

Tel vieux Rêve, désir et mal de mes vertèbres,

Affligé de périr sous les plafonds funèbres

Il a ployé son aile indubitable en moi.

Luxe, ô salle d’ébène où, pour séduire un roi

Se tordent dans leur mort des guirlandes célèbres,

Vous n’êtes qu’un orgueil menti par les ténèbres

Aux yeux du solitaire ébloui de sa foi.

Oui, je sais qu’au lointain de cette nuit, la Terre

Jette d’un grand éclat l’insolite mystère

Sous les siècles hideux qui l’obscurcissent moins.

L’espace à soi pareil qu’il s’accroisse ou se nie

Roule dans cet ennui des feux vils pour témoins

Que s’est d’un astre en fête allumé le génie.

Quando minacciò l’ombra della legge ineluttabile / un vecchio Sogno, alle vertebre desiderio e ferita, / sotto le volte funebri affranto di perire / esso in me la sua ala ripiegò indubitabile. // Lusso! Salotto d’ebano, dove a sedurre un re / nella morte si torcono celebrate ghirlande, / non siete che superba mentita dalle tenebre / per chi dalla sua fede, solitario, è abbagliato. // Sì, io so che al largo di questa notte la Terra / d’un gran falò proietta l’insolito mistero / di fra i secoli sordi che l’oscurano meno. // Lo spazio eguale a sé, che si neghi o che s’accresca // in questa noia rotea vili fuochi che attestino / l’accendersi del genio, luce da un astro in festa.

Potremo definirla una poesia “spirituale” dove nelle quartine i verbi al passato segnano quasi l’annichilimento nel poter trovare fede nella poesia: tale incapacità viene poi segnata anche a livello coloristico (volte funebri, ebano, tenebre) a cui rispondono le terzine con i verbi al presente ed un guizzo di luce (falò, luce di un astro in festa). E’ nell’interpretazione forse più banale, l’idea che la poesia sia in grado di cogliere il mistero, diventando creatrice e trionfando fra i secoli sordi, raggiungendo lo scopo più profondo della poesia simbolista.

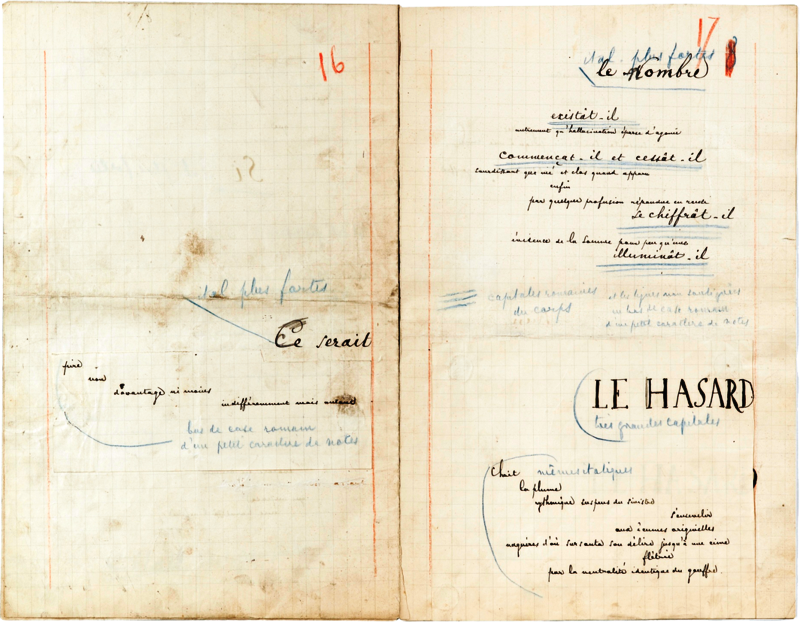

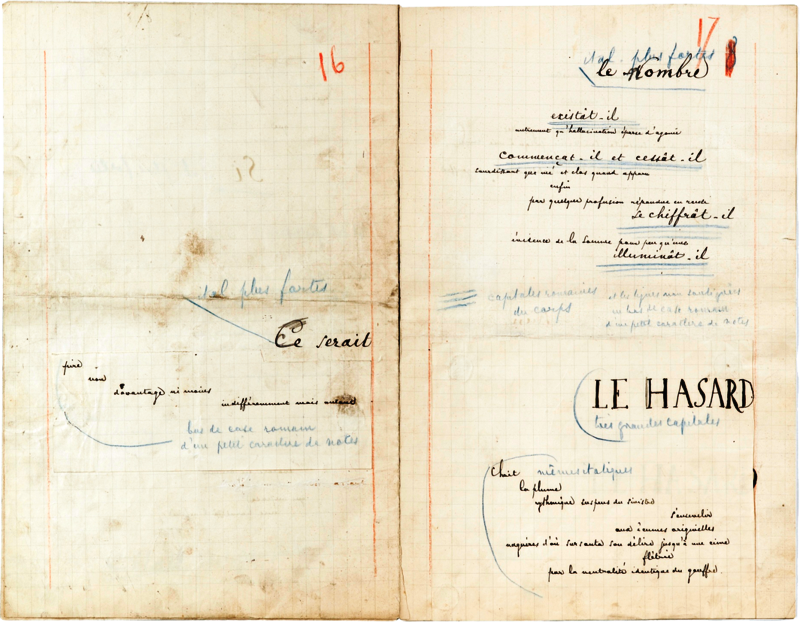

Pagina originale di Mallarmé

Ma il suo capolavoro è Un colpo di dadi non abolirà mai caso, in cui scompone la forma poesia destrutturandola in parole solitarie in una pagina divisa in cui il bianco predomina. Il testo poetico è “visivo”: le parole non sono più poste in versi, ma compongono un “disegno” attraverso i diversi caratteri topografici. Esse cadono, come fa il caso, nella pagina, a dimostrazione dell’impossibilità di una razionalità della realtà, guidata dalla pura e semplice casualità (anticipa in questo modo le soluzioni formali della poesia futurista).

Estetismo

Dandismo del XIX secolo

Ad offrirci un collegamento tra l’estetismo, che appare nelle opere narrative di Walter Pater, Joris-Karl Huysmans ed Oscar Wilde (e, naturalmente, il nostro Gabriele D’Annunzio) ed il simbolismo poetico, sarà Charles Baudelaire in uno scritto in cui recensendo l’opera del pittore Costantin Guys, ci dà la definizione di dandy:

BAUDELAIRE: da “SCRITTI SULL’ARTE”

Questi esseri non hanno altro stato che quello di coltivare l’idea del bello nella propria persona, di soddisfare le proprie passioni, di sentire e di pensare. Posseggono cosi, a loro piacere e in larga misura, il tempo e il denaro, senza di che la fantasia, ridotta allo stato di un sogno vago e passeggero, non può di solito tradursi in azione. (…) Essa è prima di tutto l’ardente bisogno di crearsi un’originalità, entro i limiti esteriori delle convenzioni sociali. È una specie di culto di sé, che può sopravvivere alla ricerca della felicità da trovare nell’altro, a esempio, nella donna; e che può sopravvivere persino a tutto ciò cui si dà il nome di illusioni. È il piacere di stupire e la soddisfazione orgogliosa di non essere mai stupiti. Un dandy può essere un uomo cinico, può essere un uomo che soffre, ma anche in questo caso, egli sa sorridere come lo Spartano addentato dalla volpe (…) Questi uomini possono farsi chiamare raffinati, favolosi, magnifici, leoni o dandy, ma tutti vengono da una stessa origine; partecipano del medesimo carattere di opposizione e di rivolta; sono rappresentanti di ciò che vi è di migliore nell’orgoglio umano, del bisogno, troppo raro negli uomini di oggi, di combattere e distruggere la volgarità.

Jean-Louis Forain: Ritratto di Joris-Karl Huysmans

Se il dandy è colui che con la propria vita estremamente raffinata ed elegante s’oppone alla mediocrità dello spento borghese (il positivista animato dallo spirito del progresso, che a volte si traduce dallo spirito del denaro), l’Estetismo è l’atteggiamento che lo contraddistingue, facendo della bellezza l’essenza stessa della propria vita. E’ da tale spirito che parte Joris-Karl Huysmans (1848-1907), che nel romanzo À rebours, in italiano Controcorrente o A ritroso, pubblicato nel 1884, individua la tipologia dell’esteta decadente:

Jean Des Esseintes, ultimo discendente di una nobile famiglia, è un trentenne anemico e nevrastenico. Votato sin dalla gioventù alle dilettazioni estetiche decide, dopo aver cercato invano nel vizio soddisfazioni alla sua inquietudine, di ritirarsi dalla vita reale. In provincia, a Fontenay-aux-Roses, si crea un rifugio rispondente ai suoi gusti: pareti decorate con stoffe rare, finestre ornate di vetri gotici, mobili fastosi, quadri caratterizzati da un fantastico morboso, piante rarissime che imitano quelle finte. La biblioteca fa larga parte ai testi della decadenza latina, Petronio e Apuleio, e ai mistici di tutte le epoche; ma anche alla letteratura moderna, Mallarmé, Baudelaire, Verlaine. In questo stravagante e paradossale ambiente, posto sotto il segno dell’artificio, Des Esseintes comincia col rievocare come in sogno le proprie esperienze, poi, in preda a veri e propri incubi, è assalito da una grave forma di nevrosi. Costretto, per guarire, a rinunciare al suo isolamento, implora il miracoloso soccorso del Dio dei cristiani: le sue tendenze verso l’artificio forse non erano altro che slanci verso un ideale, verso una beatitudine lontana.

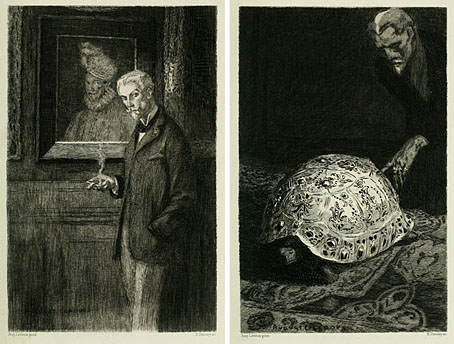

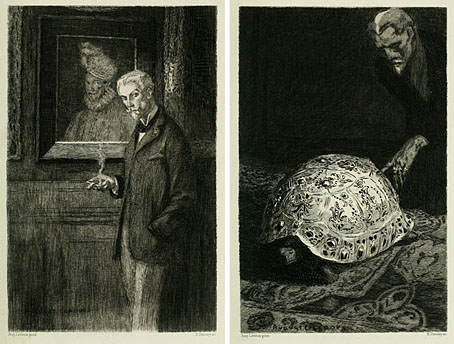

Illustrazioni per À rebours

NELLA STANZA DI DES ESSEINTES

Non c’erano, secondo lui, che due modi d’arredare la camera da letto: o se ne faceva un’eccitante alcova, un luogo di dilettazioni notturne; oppure un ambiente di solitudine e di riposo, un ritiro propizio alla meditazione, una specie di oratorio.

Nel primo caso lo stile Luigi XV s’imponeva ai raffinati, agli individui, in particolare, esauriti da erotismi cerebrali. Solo il Settecento ha saputo infatti circondare la donna di un’atmosfera viziosa, dare al mobilio la grazia delle sue curve, comunicare al legno, al rame – con l’’ondularlo e torcerlo – qualche cosa dei suoi atteggiamenti, dei suoi spasimi nel piacere, drogando il languore dolciastro della bionda, mediante una decorazione vivace e chiara; attenuando il sapido della bruna con tappezzerie blande, acquose, quasi sciape. Una camera di questo genere egli l’aveva avuta a Parigi. Vi aveva allogato un vasto letto bianco laccato, che costituiva un piccante di più, una depravazione di vecchio libertino che nitrisce davanti alla finta innocenza, all’ipocrito pudore delle minorenni di Greuze, che s’impenna davanti al fittizio candore d’un letto sporcaccione che sa di bimba e d’adolescente.

Nell’altro caso – il solo adottabile adesso che intendeva romperla con gli eccitanti ricordi del passato – della camera bisognava fare una cella; ma allora sorgeva un mucchio di difficoltà, visto che non poteva, lui almeno, rassegnarsi all’austero squallore dei ritiri di penitenza e di preghiera.

A forza di esaminare il problema d’ogni lato, venne a concludere che la soluzione non poteva essere che questa: con oggetto fastosi aggeggiare un ambiente triste; o piuttosto, mantenendo alla stanza il carattere di squallore, dargli nell’insieme una specie di eleganza e distinzione; fsare il contrario di ciò che fa il teatro; dove tessuti andanti la pretendono a stoffe costose e di lusso; ottenere l’effetto opposto, servendosi di magnifiche stoffe che dessero l’impressione di cenci; allestire insomma una camera che avesse l’aria di una cella di un certosino, ma, beninteso, solo l’aria.

Ecco come fece. Per imitare l’intonaco color ocra, il giallo amministrativo e clericale, fece parare i muri di seta zafferano; per mantenere lo zoccolo color cioccolato, solito in tali ambienti, rivestì le pareti d’assiti di un violetto, incupito d’amaranto.

L’effetto era incoraggiante: ricordava benissimo, non esaminato da vicino, l’urtante rigidità del modello che seguiva trasformandolo.

Il soffitto fu a sua volta tappezzato da bianco crudo, in modo da simulare il gesso, senza averne, tuttavia gli striduli lucori. Quanto a quello che doveva essere un gelido pavimento della cella, gli fu facile ottenerlo grazie ad un tappeto rosso a quadri; le lacune biancastre, lasciate qua e là di proposito nella lana, simulavano assai bene il logorio prodotto da scarpe e da sandali.

Ammobiliò la stanza d’un lettuccio di ferro, d’un falso giaciglio di cenobita, messo insieme da vecchi ferri battuti e bruniti; lo nobilitavano, alla testa ed ai piedi, folti fregi: tulipani in pieno sboccio intrecciati a pampini, provenienti dalla superba ringhiera di un antico palazzo.

Come tavolino da notte adottò un antico inginocchiatoio, che poteva celare un vaso e sul quale posava un eucologio. In faccia, appoggiò alla parete un banco da fabbricieri, sormontato da un alto baldacchino, lavorato a traforo, guarnito di tarsie corali. I candelabri chiesastici li fornì di candele di cera vergine; se le procurava da una Ditta specializzata in oggetti sacri; per la candela stearica come per il petrolio, il gaz, l’acetilene e tutti insomma i mezzi moderni d’illuminazione, così vistosi e brutali, egli nutriva una spiccata avversione.

Destandosi all’alba o prima d’addormentarsi, poteva contemplare, senza neanche alzare il capo dall’origliere il suo Theotocopuli; l’atroce colore del Cristo castigava il sorriso della seta gialla, la richiamava a maggiore serietà. E Des Esseintes si credeva allora a cento miglia da Parigi, lontano dal mondo, seppellito in fondo ad un chiostro.

E in fin dei conti l’illusione non era difficile: era forse molto diversa da quella d’un frate la vita che conduceva?

Della vita conventuale aveva i vantaggi senza subirne gli incovenienti: che sono la disciplina soldatesca, la poca cura della persona, la sporcizia, la vita in comune con altri, la monotonia del non far niente.

Come s’era fatto della cella una camera riscaldata e provvista di comodi, così s’era reso la vita tranquilla, dolce, libera, occupata e piena di benessere.

Non meno d’un eremita, egli era maturo per l’isolamento, affranto della vita, più nulla attendeva da essa. Non meno d’un monaco, sentiva un’immensa stanchezza, il bisogno di raccogliersi, il desiderio di non aver più nulla in comune col prossimo; composto, ai suoi occhi, di profittatori e d’imbecilli.

Insomma, sebbene non sentisse alcuna vocazione per quello stato di grazia, nutriva una vera simpatia per il frate che si chiude in un convento, per il monaco perseguitato da un’astiosa società, che non gli perdona né il sacrosanto disprezzo che egli ha per essa, né la volontà che egli professa di riscattare, d’espiare col silenzio, la sempre crescente sfacciataggine dei suoi vaniloqui stupidi o assurdi.

La stanza diventa lo specchio del modo d’essere di Des Esseintes: infatti arredarla risponde al suo bisogno di solitudine che è meditazione e fuga dalla mediocrità. Ma è anche ricerca di estrema sofisticatezza che equivale in lui nel gusto dell’artificio, cioè del rendere il falso più vero del vero. Des Esseintes più che un tardo romantico che cerca nella raffinatezza l’Ideale, sembra più un amante del barocco in cui la rappresentazione artistica diventa l’unica realtà. Per il francese non si tratta di fare un’altra realtà, purché artefatta, ma viceversa di fare dell’ideale di bellezza il proprio modo d’essere e di vivere. E’ la bellezza è nel nascondersi e nello scoprire dove essa si nasconde: infatti tutto è falsamente modesto, ma a guardar bene, tutto è estremamente elegante, rarefatto. Se vi è un punto di contatto fra la stanza costruita come fosse di un frate certosino e la sua vita raffinata e contro il modo di concepire la vita in modo borghese, che per Huysmans equivale in modo positivista.

Parigi fine ‘800

LA DISPERATA SOLITUDINE

Inutile illudersi: nessuna proda, nessuna rada s’offriva allo sguardo, cui sperar d’approdare.

Che sarebbe di lui a Parigi, dove non contava né parenti né amici? Nulla più lo legava a quel sobborgo di Saint-Germain, sbriciolantesi in polvere per decrepitezza, tremante di marasma senile, vuota reliquia del passato superstite ad una società che gli ribolliva d’intorno. E che cosa d’altronde poteva esserci di comune tra lui e quella borghesia che s’era fatta a poco a poco, profittando per arricchirsi di tutti i disastri, suscitando catastrofi pur d’imporre il rispetto dei suoi misfatti e delle sue ruberie?

Dopo quell’aristocrazia del sangue, era oggi la volta dell’aristocrazia del danaro. Oggi su tutto imperava la Bottega, trionfava il dispotismo di rue du Sentier, spadroneggiava il mercante, vanitoso e truffatore per istinto, limitato e venale di animo.

Con meno scrupoli e maggiore codardia della nobiltà spogliata e del clero decaduto, la borghesia si appropriava delle due caste la frivola ostentazione e l’effimera prosopopea, avvilendole entrambe col suo manco di creanza; convertendo i difetti di quelle in ipocriti vizi. Autoritaria e sorniona, bassa e vigliacca, essa infieriva senza pietà contro l’eterna necessaria sua vittima, il popolino, cui pure aveva di sua mano tolta la museruola e che aveva appostato perché saltasse alla gola delle vecchie caste.

Ormai era cosa fatta. Ormai che il servizio lo aveva reso, la plebe era stata salassata per misura d’igiene sino all’ultima goccia: e il borghese rassicurato spadroneggiava allegramente, armato del suo danaro, forte della sua contagiosa stupidità.

Conseguenza della sua salita al potere, era stata la mortificazione d’ogni intelligenza, la fine di ogni probità, la morte d’ogni arte. Gli artisti umiliati, s’eran buttati ginocchioni a divorar di baci i fetidi piedi dei grandi sensali e dei vili satrapi, delle cui elemosine campavano.

Nella pittura, era un dilagare d’invertebrate scempiaggini, nella letteratura, il trionfo dello stile più piatto, delle idee più evirate. Come avrebbe infatti potuto fare a meno d’onorabilità l’affarista imbroglione? di virtù, il filibustiere che dava la caccia ad una dote pel figlio, mentre si rifiutava di sborsare quella della figlia? di amor celeste, il volterriano che accusava il clero di violenze carnali, mentre lui andava in stanze equivoche ad annusare, ipocritamente stupidamente acqua sporca di catinelle, sciapo pepe di sottane sporche?

Era insomma la galera in grande dell’America trapiantata nel nostro continente; era l’inguaribile incommensurabile pacchianeria del finanziere e del nuovo arrivato che splendeva, abbietto sole, sulla città idolatra che vomitava, ventre a terra, laidi cantici davanti all’empio tabernacolo delle Banche.

“E crolla dunque una buona volta, Società! Crepa dunque, barbogio mondo!” uscì a gridare Des Esseintes, stomacato dallo spettacolo che evocava.

Lo sfogo lo liberò dall’incubo.

“Ah” fece. “E dire che tutto questo non è un sogno! che davvero sto per rientrare nel pigia pigia di questo mondo turpe e servile!”

Non gli serviva richiamare a mente, per confortarsi, le consolanti massime di Schopenauer, ripetersi il doloroso assioma di Pascal: “Quando l’anima si mira intorno, nulla scorge che non la affligga.” Quelle parole echeggiavano ora in lui come suoni privi di senso, la sua angoscia le sbriciolava, toglieva loro ogni significato, ogni virtù di sollievo, ogni efficacia, ogni dolcezza.

S’accorgeva insomma che le conclusioni cui giungeva il pessimismo erano anch’esse impotenti a consolarlo; che solo l’impossibile fede in un’altra vita avrebbe potuto dargli la pace.

Tentava di trincerarsi nell’apatia, faceva sforzi per rassegnarsi: tentativi che spazzava ogni volta via un impeto d’ira, come foglie l’uragano.

Inutile dissimularsi la realtà. Più nulla, più nulla restava in piedi: tutto giaceva a terra; come già a Clamart, la borghesia mangiava a crepapelle su un tovagliolo di carta imbandito sulle ginocchia, sotto le maestose rovine della Chiesa, diventata luogo d’appuntamenti, cumulo di macerie, insozzato da turpi lazzi, da facezie oscene. Che forse a dimostrare una buona volta che esisteva, il tremendo Iddio della Genesi e il pallido Dischiodato del Golgota erano in procinto di scatenare i mai più visti cataclismi? Stavano per riaccendere le piogge di fuoco che arsero un tempo le genti reprobe, le città morte? oppure la marea di fango avrebbe continuato a salire, a coprire della sua pestilenza questo vecchio mondo dove non attecchivano più che sementi d’iniquità, dove non lussureggiavan più che messi di obbrobrio?

Ad un tratto la porta di casa venne spalancata; laggiù, nel suo vano, uomini s’inquadrarono, che avevan le guance rase, una moschetta sotto il labbro inferiore, un berrettaccio per copricapo. Maneggiavano casse, trasportavano mobili. Quindi la porta si richiuse alle spalle del domestico, carico di pacchi e di libri.

Des Esseintes s’afflosciò su una sedia.

“Tra due giorni sarò a Parigi. Confessiamocelo: tutto è finito. Come in un maremoto, i flutti della umana mediocrità arrivano al cielo. Un momento ancora e inghiottiranno il porticciolo di cui io stesso apro le dighe. Ah che mi manca il coraggio! ah che il cuore mi si impenna!

Signore, abbiate pietà del cristiano che dubita, dell’incredulo che vorrebbe credere, del forzato della vita che s’imbarca solo nella notte, sotto un cielo che non rischiaran più i consolanti fari dell’antica speranza!”

In questo passo “la polemica contro la volgarità borghese, contro la mercificazione di ogni prodotto artistico e il volgare appiattimento del gusto tocca un livello di rancorosa violenza. Ma è anche vero che Huysmans tocca il fondo del solipsismo e ne sente la precarietà: la disperazione di vivere sotto un cielo che non rischiaran più i consolanti fari dell’antica speranza, l’ansia di un superamento del dell’individualismo decadente sono evidentissime nelle ultime righe. Qualche anno dopo Huysmans si convertiva al cristianesimo, dando così ragione al suo contemporaneo Barbey d’Aubervilly che aveva scritto: Dopo un tal libro non resta all’autore che scegliere tra spararsi una rivoltellata o gettarsi ai piedi della Croce. (Guglielmino)

Oscar Wilde

L’altro grande autore dell’estetismo europeo è l’inglese Oscar Wilde (1854-1900). Esteta, eccentrico, ricercato nei salotti inglesi e francesi. Viaggiatore in Europa conosce Costance Lloyd che sposa nel 1884 e dalla quale ha due figli. Per loro scriverà Il principe felice ed altre storie. Separatosi dalla moglie comincia una relazione con Alfred Douglas, figlio di un marchese. Quest’ultimo intenterà un processo contro Oscar Wilde per omosessualità, che fece molto scalpore. Lo scrittore venne condannato per due anni e. dopo esserne uscito, verrà rifiutato da tutti coloro che precedentemente lo avevano acclamato. Si rifugia in Francia dove, in miseria, dedito all’alcol e per una malattia venerea contratta in gioventù, muore ad appena 55 anni.

Wilde con la moglie e il primo figlio

Wilde è uno scrittore piuttosto versatile, famoso per le sue opere teatrali, tra cui ricordiamo Lady Windermere’s Fan (Il ventaglio di Lady Windermere) (1892); The Importance of Being Earnest (L’importanza di chiamarsi Ernesto) (1895) e Salomé (in francese) (1893).

Per la prosa si ricordano, oltre le fiabe del principe felice (1888), altri racconti raccolti nel volume Lord Arthur Savile’s Crime and Other Stories (1891) (che contiene anche Il fantasma di Canterville);

Oscar Wilde e Alfred Douglas

Ma il suo capolavoro è soprattutto The picture of Dorian Gray (Il ritratto di Dorian Gray) (1891):

Il pittore Basil Hallward ha ritratto il giovane Dorian Gray, di eccezionale bellezza. Dorian, ossessionato dall’idea di invecchiare e perdere la sua avvenenza, ottiene, grazie a un sortilegio, che ogni segno che il passare del tempo e i vizi gli potrebbero lasciare sul viso, compaiano solo sul ritratto. Avido di piaceri e influenzato dal suo cinico compagno Henry Wotton, si abbandona allora agli eccessi più sfrenati, senza che alcuna traccia della sua abiezione alteri la perfezione e la freschezza del suo viso. E poiché Hallward gli rimprovera tanta vergogna, lo uccide. Ma a questo punto il volto spaventevole del ritratto diventa l’atto di accusa più spietato per Dorian, che in un impeto di disperazione lo squarcia con una pugnalata. Ma è lui a cadere morto: le fattezze dei ritratto tornano ad essere quelle del Dorian giovane e puro di un tempo, mentre a terra giace un vecchio osceno e disgustoso.

Lowell Gilmore in un film del 1945 tratto dall’opera di Wilde

Per anni, Dorian Gray non riuscì a liberarsi dall’influenza di questo libro. O forse sarebbe più preciso dire che non cercò mai di liberarsene. Si procurò da Parigi non meno di nove copie in carta di lusso della prima edizione, e le fece rilegare in colori diversi, affinché potessero adattarsi ai suoi vari stati d’animo e alle fantasie mutevoli di una natura su cui gli sembrava, delle volte, d’aver perduto interamente il controllo. L’eroe, il meraviglioso giovane parigino, in cui i temperamenti romantico e scientifico erano così stranamente miscelati, divenne per lui una specie di tipo che prefigurava se stesso. e, veramente, l’intero libro gli parve contenere la storia della sua propria vita, scritta prima che l’avesse vissuta.

In un punto fu più fortunato del fantastico eroe del romanzo. Non conobbe mai – né infatti ebbe mai modo di conoscere – quel terrore un po’ grottesco per gli specchi, le superfici levigate di metallo e l’acqua stagnante che invase il giovane parigino così presto nella sua vita, e che era causato dall’improvviso decadimento di una bellezza che un tempo, apparentemente, era stata notevole. Con gioia quasi crudele – e forse in quasi ogni gioia, come di certo in ogni piacere, la crudeltà ha il suo posto – era solito leggere la parte finale del libro, con il suo racconto davvero tragico, anche se piuttosto eccessivo nell’enfasi, del dolore e della disperazione di uno che aveva perso in sé ciò che in altri, e nel mondo, aveva più caramente apprezzato.

Perché la meravigliosa avvenenza che aveva tanto affascinato Basil Hallward, e molti altri oltre a lui, pareva non abbandonarlo mai. Persino quelli che avevano sentito le peggiori cose sul suo conto – e ogni tanto strane indiscrezioni sul suo stile di vita circolavano per Londra e diventavano oggetto di pettegolezzo nei club – non riuscivano a credere a niente di infamante quando lo vedevano. Aveva sempre l’aspetto di uno che si era conservato incontaminato dal mondo. Gli uomini che parlavano in modo volgare si zittivano appena Dorian entrava nella stanza. Nella purezza del suo viso c’era qualcosa che li rimproverava. La sua semplice presenza sembrava rammentargli il ricordo dell’innocenza che loro avevano sporcato. Si chiedevano come una creatura così incantevole e graziosa avesse potuto sfuggire la macchia di un’epoca che era insieme sordida e sensuale.

Spesso, tornando a casa da una di quelle misteriose e prolungate assenze che davano adito a certe strane congetture tra quelli che erano suoi amici, o pensavano di esserlo, saliva quatto quatto fino alla stanza chiusa, apriva la porta con la chiave da cui non si separava mai, e restava in piedi, con uno specchio, di fronte al ritratto che Basil Hallward gli aveva dipinto, guardando ora il volto malvagio e invecchiato sulla tela, ora il bel viso giovane che gli rideva dallo specchio lucido. La nettezza stessa del contrasto ravvivava il suo senso del piacere. Si innamorava sempre più della sua bellezza, e sempre più s’interessava alla corruzione della sua anima. Esaminava con cura minuziosa, e talvolta con un godimento mostruoso e terribile, le linee orrende che solcavano la fronte rugosa o avanzavano lentamente intorno alla bocca carnosa e sensuale, chiedendosi a volte cosa fosse più orribile, i segni del peccato o quelli dell’età. Metteva le sue bianche mani accanto alle mani ruvide e gonfie del ritratto, e sorrideva. Sbeffeggiava il corpo deforme e le membra cascanti.

In effetti, c’erano dei momenti, la sera, in cui, giacendo insonne nella sua camera delicatamente profumata, o nella sordida stanza della piccola taverna vicina ai Docks che frequentava di solito sotto falso nome e camuffato, rifletteva sulla rovina che aveva arrecato alla sua anima con una pietà tanto più acuta in quanto puramente egoista. Ma momenti come questi erano rari. Quella curiosità per la vita che Lord Henry aveva suscitato per primo in lui, quando sedettero insieme nel giardino del loro amico, sembrava aumentare con la gratificazione. Più conosceva, più desiderava conoscere. Aveva appetiti folli che divenivano più famelici appena venivano alimentati.

Eppure non era veramente spericolato, almeno nei suoi rapporti sociali. Una o due volte al mese durante l’inverno, e ogni mercoledì sera nella stagione mondana, apriva all’alta società la sua splendida casa e invitava i concertisti più famosi del momento per deliziare gli ospiti con le meraviglie della loro arte. Le sue cene per pochi intimi, alla cui preparazione Lord Henry lo assisteva sempre, erano famose sia per la selezione scrupolosa degli invitati, che per il gusto squisito mostrato nella decorazione della tavola, con la sua sottile disposizione sinfonica di fiori esotici, le tovaglie ricamate e i piatti antichi d’oro e d’argento. Ed erano in molti, specie tra i più giovani, che vedevano, o credevano di vedere in Dorian Gray l’autentica realizzazione di un ideale che avevano spesso sognato quand’erano a Eton o Oxford, un ideale che doveva accordare qualcosa della vera cultura dello studioso con tutta la grazia, la distinzione e i modi perfetti di un cittadino del mondo. A loro Dorian appariva uno della schiera di quelli che Dante descrive come coloro che hanno cercato di “rendersi perfetti con l’adorazione del bello”. Come Gautier, egli era uno per cui “il mondo visibile esisteva”.