Giovanni Pascoli

Se il Decadentismo e il Simbolismo sono per D’Annunzio un evento letterario cui rifarsi in modo, tutto sommato, esteriore, diventando così mediatore culturale delle più recenti esperienze europee, in Giovanni Pascoli la nuova sensibilità viene percepita in modo più interiore, come forma di una risposta necessaria alla complessa psicologia del nostro autore. Sarà la vita stessa a far sì che il suo mondo, così problematico e messo a dura prova da tragici avvenimenti, veda nel nuovo atteggiamento con cui gli intellettuali (soprattutto francesi) percepiscono il reale, la soluzione più adatta per affrontare/non affrontare (a volte a livello conscio altre inconscio) la difficile situazione biografica del nostro e a fare della sua poesia uno dei vertici più alti della letteratura decadente e simbolista in Italia.

Nato a San Mauro di Romagna (oggi San Mauro Pascoli, in suo onore) nel 1855, quarto di dieci figli, Pascoli vive una giovinezza piuttosto felice, frutto anche di una certa agiatezza familiare. Sin da giovane mostra le sue eccezionali capacità: infatti a sette anni viene mandato in un prestigioso collegio d’Urbino dove si distingue nell’apprendimento delle lingue classiche. Ma un tragico avvenimento segna, definitivamente, la sua adolescenza: il 10 agosto del 1867 il padre, Ruggero, amministratore dei principi Torlonia, viene assassinato, ma nessuno saprà mai né l’autore né il movente di tale omicidio. L’anno seguente la sorella maggiore, Margherita, muore di tifo, seguita, dopo pochi giorni, dalla morte della madre.

Villa Torlonia, dove lavorava Ruggero Pascoli

I fratelli, rotto definitivamente il nucleo familiare si disperdono tra il collegio di Urbino, scuole tecniche e casa della zia, mentre le due più piccole, Ida e Maria, verranno mandate come educande in un convento. Alla morte di un altro fratello, Luigi, per meningite, il fratello più grande, Giacomo, deve assumere il comando della rimanente famiglia, fattasi improvvisamente povera, richiama tutti i fratelli e lascia il solo Giovanni, viste le sua capacità, a proseguire gli studi liceali.

Papà Ruggero con i figli

Nel 1873 Pascoli ottiene una borsa di studio che gli permette di iscriversi all’Università di Bologna, dove diventa allievo di Giosue Carducci. Nel 1875 gli viene revocata la borsa di studio per aver partecipato ad una dimostrazione contro il Ministro della Pubblica Istruzione. Nel 1876 perde anche il fratello Giacomo: il senso di frustrazione lo fa entrare in contatto con i circoli socialisti guidati da Andrea Costa e a causa di un volantinaggio viene arrestato e rimane in prigione per tre mesi, siamo nel 1879.

Pascoli giovane: problemi giudiziari

Uscito di prigione Giovanni entra in depressione: lascia la politica e, grazie a Carducci, riesce a laurearsi in lettere nel 1882.

Diventa insegnante di latino e greco presso un liceo di Matera, poi verrà trasferito dapprima a Massa, poi a Livorno. Qui si riunisce con le sorelle Ida e Maria. Il matrimonio di Ida provoca in lui un forte turbamento e stabilisce un forte legame affettivo con Mariù (così come la chiama lui), che rinuncerà a sposarsi e diverrà la curatrice di tutte le opere pascoliane.

Pascoli tra Ida e Maria

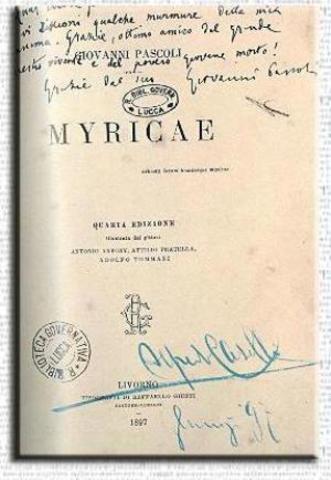

Comincia a pubblicare varie raccolte poetiche: del 1891 è Myricae, apprezzate da D’Annunzio. L’anno seguente vince la medaglia d’oro al concorso internazionale di poesia latina (prima di tredici).

La Barga di Giovanni Pascoli nella pittura di Umberto Vittorini

Nel 1895 si trasferisce insieme alla sorella Maria a Castelvecchio di Barga, in Toscana, e viene chiamato come docente ordinario di grammatica latina e greca presso l’università di Bologna. Dopo due anni viene trasferito a Messina come docente di letteratura latina e dà inizio alla sua carriera di critico letterario, soprattutto della poesia dantesca (Minerva oscura, Sotto il velame, La mirabile visione).

E’ il 1903 quando viene trasferito a Pisa, quindi l’anno successivo a Bologna, dove prende il posto, come docente di Letteratura italiana di Giosue Carducci. Sono anni cosiddetti ufficiali dove il nostro, pur lontano dalla sua sensibilità, si dedica alla poesia civile.

Giovanni Pascoli con la sorella Maria

All’entrata della guerra in Libia del 1911 Pascoli pronuncia il discorso, tra nazionalismo e umanitarismo La grande proletaria si è mossa, convinto della necessità del colonialismo per risolvere il problema dell’occupazione dei lavoratori italiani.

Muore nel 1912, stanco e debilitato per una cirrosi epatica complicata da un cancro allo stomaco. La sorella Maria curerà la pubblicazione delle ultime poesie e dell’intera produzione latina del fratello.

L’uomo

Prima di affrontare un discorso sulla sua poesia ci sembra opportuno, alla luce proprio dei risultati poetici del nostro, così intrisi di un autobiografismo consapevole o inconsapevole, affrontare un po’ la personalità e quindi la psicologia dell’autore romagnolo. Così lo descrive Elio Gioanola, critico psicoanalitico, nella sua storia letteraria (1987): “Corpulento, sedentario, trasandato, di carattere astioso e piuttosto gretto, avaro per paura della fame patita in gioventù, il Pascoli presenta l’immagine di chi si fa solitario e misantropo per paura della vita, chiudendosi nel giro brevissimo dei luoghi di lavoro e soprattutto della casa, unico spazio di sicurezza entro il cerchio degli affetti domestici offerti dalla famiglia d’origine: anche l’amore rimase lontano dalla vita di Giovannino, che finì per riversare tutta la tenerezza sulla sorella Mariù, la corrispondenza con la quale ha le caratteristiche di quella di un fidanzato, mentre la sua vita reale era chiusa in una castità forzosa, causa di rimpianti, curiosità ed ansie. «Ho vissuto senza amore», scrive alle sorelle, «non per incapacità d’amare ma perché mi dovevo dedicare solo a voi»: e poi, compiangendo la propria condizione: «sarà nevrastenia, sarà autosuggestione, sarà effetto della mia vita forzatamente casta e orribilmente mesta, ma io passo certe ore, meglio certi giorni, in cui mi pare di dover morire». Il blocco affettivo alla famiglia originaria, padre, madre, fratelli e sorelle, vivi e morti, pare la caratteristica più vistosa della condizione esistenziale del poeta, causa di profonda sofferenza psicologica e principio ispiratore di tanta materia poetica, la più importante dell’opera”.

Lette queste pagine illuminanti possiamo meglio spiegare non solo gran parte del suo itinerario poetico, a partire da Il fanciullino, ma render maggiormente chiaro il senso con cui abbiamo aperto il discorso sul Pascoli. La sua poesia è interiore perché nasce da un groviglio interno determinato dalla morte improvvisa del padre (di cui non si saprà né l’assassino né il motivo) e quindi a seguire quella della madre e dei fratelli e dal suo tentativo di ricostruire la “famiglia” disgregata in una nuova unità, dapprima con le due sorelle, poi, sposata Ida, con la sola Mariù.

Psicologicamente parlando è come se la crescita fosse rimasta bloccata all’età adolescenziale: niente sesso, nessun futuro, nessuna prospettiva; al contrario un “amore” quasi incestuoso, il rifiuto verso la modernità, il culto per i morti e, quindi, per il latino, la lingua morta dei nostri padri.

L’opera

Le raccolte poetiche pascoliane sono Myricae, Primi poemetti, Nuovi poemetti, Poemi conviviali, Canti di Castelvecchio, Odi e Inni. Tutte queste opere vengono alla luce tra il 1903 ed il 1909 e rispondono ad un unico progetto deducibile da un verso del poeta latino Virgilio: paulo maiora canamus. Non omnes arbusta iuvant humilesque myricae (Cantiamo cose un po’ più grandi. Non a tutti piacciono gli arboscelli e le umili tamerici).

Infatti Myricae e i Canti di Castelvecchio recano come motto, all’inizio del libro: Arbusta iuvant humilesque myricae (Piacciono gli arboscelli e le umili tamerici) ad indicare che i temi trattati riguarderanno le piccole cose, la vita di campagna, il mondo dei semplici contadini; il motto di Primi e Nuovi Poemetti è Paulo maiora (Cose un po’ più grandi) ad indicare che le poesie racconteranno temi di maggior ampiezza ed interesse sociale; ancora, il motto di Odi e Inni è Canamus (Cantiamo), che dice che le poesie di questa raccolta saranno presenti temi in cui il poeta vuole farsi interprete della realtà sociale in movimento con la volontà di “cambiare il mondo”; mentre il motto dei Poemi conviviali (Non omnes arbusta iuvant: non a tutti piacciono gli arboscelli) sta ad indicare il registro alto e classicheggiante delle poesie contenute in essi.

Tuttavia per comprendere nel modo migliore la poesia pascoliana dobbiamo partire da un piccolo saggio, da lui composto nel 1897, intitolato Il fanciullino in cui vengono esposte le sue idee sul fare e sul significato della poesia.

Giacomo e Giovanni bambini

IL FANCIULLINO

Il piccolo saggio con cui Pascoli descrive la sua poetica è del 1897, pubblicato sulla rivista Il Marzocco (rivista letteraria – il cui nome venne scelto da D’Annunzio – di tendenze estetizzanti e simboliste, che accolse e difese l’opera pascoliana):

E’ dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi, (…) ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello.

(…)

In alcuni non pare che egli sia; alcuni non credono che sia in loro; e forse è apparenza o credenza falsa. Forse gli uomini s’aspettano da lui chi sa quali mirabili dimostrazioni o operazioni; e perché non le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d’amaro e di dolce, e facendone due cose egualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l’amore, perché accarezza esso come sorella (oh! il bisbiglio di due fanciulli tra un bramire di belve), accarezza e consola la bambina che è nella donna.

(…)

E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza di lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo dà un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una volta.

(…)

Il poeta, se è e quando è veramente poeta, cioè tale che significhi solo ciò che il fanciullo detta dentro, riesce perciò ispiratore di buoni e civili costumi, d’amor patrio e familiare e umano. Quindi la credenza e il fatto, che il suon della cetra adunasse le pietre a far le mura delle città, e animasse le piante e ammansasse le fiere della selva primordiale; e che i cantori guidassero e educassero i popoli. Le pietre, le piante, le fiere, i popoli primi, seguivano la voce dell’eterno fanciullo, d’un dio giovinetto, del più piccolo e tenero che fosse nella tribù d’uomini selvatici.

Cominciamo dal titolo: il fanciullino. L’uso del diminutivo richiama l’idea del piccolo e della dimensione infantile, per meglio dire quella realtà in cui la razionalità – la consapevolezza conoscitiva – non è ancora apparsa (chiaro l’aspetto anti-positivista)

Inoltre in questi passi (che potremo considerarli piuttosto esaustivi per la conoscenza della poetica pascoliana) quello che immediatamente appare è il legame che il Pascoli attua con la contemporanea poesia simbolista: il poeta non è quello che spiega la realtà ma la guarda meravigliato, come un fanciullo, cercando in essa le relazioni e dando ad essa parole che solo chi è guidato dallo stupore sa trovare. In questo atteggiamento è evidente che l’opposizione fanciullo/adulto nasconda un atto regressivo, ma nel contempo capace di cogliere la “naturalità delle forme”, attraverso una scoperta capace di suscitare meraviglia, come se si vedesse per la prima volta (come un fanciullo, appunto) e quindi non più di decifrarla attraverso la scienza positivistica capace d’annullare, appunto lo stupore infantile.

Il poeta-fanciullo inoltre dà il nome alle cose, come novello Adamo. Fuor di metafora egli toglie alle cose quel senso d’abitudinario che il loro nome d’uso esclude dalla poesia per farle rientrare grazie alla scoperta che l’essere prerazionale sa fare di esse (democrazia lessicale e di ciò che è poetabile).

Inoltre questo atteggiamento “fanciullesco” del poeta porta la poesia ad avere un ruolo sociale, in quanto essa è destinata ad insegnare la bontà e la fratellanza, di contro le guerre del mondo adulto.

Non manca, in questa pagina, un’altra caratteristica, questa volta psichica, fondamentale per la comprensione del simbolismo pascoliano: il tabù sessuale, segnato da quel Egli fa umano l’amore, perché accarezza esso come sorella (oh! il bisbiglio di due fanciulli tra un bramire di belve), accarezza e consola la bambina che è nella donna.

Copia autografa di Myricae del 1894

Myricae

La prima raccolta pascoliana, dedicata al padre, è Myricae iniziata sin dal 1890 ma la cui edizione che potremo definire già definitiva, che data 1900 e con leggeri aggiustamenti 1911, è composta da 156 liriche. Il titolo deriva dal nome latino delle tamerici e proviene da un verso delle Bucoliche virgiliane arbusta iuvant humilesque myricae (a noi piacciono gli arbusti e le umili tamerici). Esse sono legate da diversi nuclei tematici tra cui ricordiamo quelli che riguardano la descrizione naturale (l’alba ed il tramonto, la campagna) e quelli personali (ricordi, pene e gioie del poeta). Pur essendo la prima raccolta pascoliana, troviamo in essa le principali caratteristiche della sua poesia, che oltre che contenutistiche sono soprattutto formali. Ricordiamo:

- varietà di metri (tra cui il novenario, poco usato nella poesia italiana);

- linguaggio grammaticale e pregrammaticale (Contini), cioè un linguaggio aderente alle cose (da qui la precisione lessicale con cui nomina piante ed uccelli) ed un linguaggio evocativo fatto di onomatopee, richiami analogici, ardite sinestesie (fonosimbolismo).

Per i temi ricordiamo:

- il tema del nido, da cui deriva la dialettica tra il chiuso e l’aperto, il dentro e fuori: il primo membro a determinare l’idea della sicurezza, l’altro la paura, l’angoscia e la morte;

- il tema della natura cantata evocativamente come luogo di solitudine ed indeterminatezza (l’idea della nebbia che scolora e, coprendole, rende le cose indeterminate) o gli uccelli, cantori che mettono in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti

Quello detto si può evincere da una serie di testi. Cominciamo dalla poesia Arano:

Foto Orlandini e Figli, fine Ottocento inizio Novecento

ARANO

Al campo, dove roggio nel filare

qualche pampano brilla, e dalle fratte

sembra la nebbia mattinal fumare,

arano: a lente grida, uno le lente

vacche spinge; altri semina; un ribatte

le porche con sua marra pazïente;

ché il passero saputo in cor già gode,

e il tutto spia dai rami irti del moro;

e il pettirosso: nelle siepi s’ode

il suo sottil tintinno come d’oro.

E’ un madrigale, composto da due terzine ed una quartina in versi endecasillabi. Questo semplice testo ci pone di fronte ad un bozzetto descritto in maniera impressionistica, che richiamerebbe la visione positivistica della realtà: tuttavia già dalla prima strofa a dominare la scena vi è un antitesi, il pampano rosso che brilla e la nebbia che fuma, il primo che emerge, la seconda che nasconde; in questa dicotomia visiva si staglia il verso della seconda terzina in posizione forte arano che fa entrare il lato umano: l’enjambement di entrambi i versi ci dice la lentezza del loro operare, con l’ipallage del paziente; la terza strofa cambia di prospettiva: è il passero che riesce a cogliere il mistero (non per lui) del paesaggio ed il pettirosso con l’onomatopea (tintinno) e la sinestesia (suono / color oro) chiude la poesia con un colorismo che la riporta alla prima strofe.

E’ una poesia simbolista dove Pascoli sembra suggerirci che le cose si richiamino tra loro, i colori i gesti, in un rapporto misterioso che solo la natura stessa dall’interno può cogliere.

Lo stesso accade in un’altra celeberrima poesia, Lavandare:

Lavandaie in una vecchia fotografia

LAVANDARE

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero

resta un aratro senza buoi, che pare

dimenticato, tra il vapor leggiero.

E cadenzato dalla gora viene

lo sciabordare delle lavandare

con tonfi spessi e lunghe cantilene.

Il vento soffia e nevica la frasca,

e tu non torni ancora al tuo paese!

quando partisti, come son rimasta!

come l’aratro in mezzo alla maggese.

Un altro madrigale e anche in questo, come nel precedente, il tutto sembra sfumato dalla nebbia. Ma a be guardare la vera protagonista è l’assenza: nella prima strofe il campo è mezzo grigio e mezzo nero (metà arata e metà no, assenza di un compiuto lavoro), un aratro solo, lasciato in mezzo alla nebbia; il suono delle lavandare (non la visione) arriva dal canale, per finire con due detti popolari, dove si sottolinea la partenza, l’assenza. Al di là delle soluzioni formali come la coraggiose onomatopee di sciabordare e di tonfi quello che si può leggere è la frattura tra interno ed esterno. L’assenza indica infatti un andar via, fuori, ribadito dall’ultima strofe e questo causa dolore, sofferenza per chi resta, l’aratro senza buoi, le voci delle donne senza donne e da cui il poeta è escluso. Emerge di già la paura per ciò che sta al di là del “nido”

Significativa per i temi che presenta e per le soluzioni formali che adotta è L’assiuolo:

Assiuolo (Otus Scopus)

L’ASSIUOLO

Dov’era la luna? chè il cielo

notava in un’alba di perla,

ed ergersi il mandorlo e il melo

parevano a meglio vederla.

Venivano soffi di lampi

da un nero di nubi laggiù;

veniva una voce dai campi:

chiù…

Le stelle lucevano rare

tra mezzo alla nebbia di latte:

sentivo il cullare del mare,

sentivo un fru fru tra le fratte;

sentivo nel cuore un sussulto,

com’eco d’un grido che fu.

Sonava lontano il singulto:

chiù…

Su tutte le lucide vette

tremava un sospiro di vento:

squassavano le cavallette

finissimi sistri d’argento

(tintinni a invisibili porte

che forse non s’aprono più?…);

e c’era quel pianto di morte…

chiù…

Anche ne L’assiuolo ritroviamo i temi già presenti nelle precedenti poesie: la nebbia, un uccello, le piante, a cui s’aggiunge un richiamo temporale che sembra rifarsi a Leopardi (Dov’era la luna?). Nel testo emerge, nella prima stanza, un’opposizione tra il vicino ed il lontano, il finito e l’indefinito: il biancheggiare della luna, in primo piano il mandorlo ed il melo, di spalle i lampi…; dal descrittivo all’io poeta che entra in primo piano nella seconda strofa con l’anafora dei versi centrali (Sentivo), il cullare ed il fruscio sempre legati alla strofa precedente. Quindi un richiamo di dolore, che nasce proprio dal rumore marino (si noti il verbo che l’accompagna che rimanda asd un gesto d’affetto materno) ed il frusciare che diventa puro suono, mentre nel cielo le stelle brillavano rare, testimoni silenziose. Lo svelamento nella terza: il richiamo al culto di Iside per la resurrezione ci illustra come l’intera lirica giri intorno alla morte. La conferma ci viene dal climax ascendente dal suono onomatopeico del verso dell’assiuolo (uccello notturno): voce, singulto, pianto di morte.

Per Pascoli gli uccelli rappresentano simbolicamente un elemento di contatto tra il mondo dei morti e quello dei vivi; in questo caso il canto non fa che richiamare un’idea di morte che permea di sé l’intera esistenza.

Più indicative sul simbolismo pascoliano ci sono sembrate Temporale e Lampo:

TEMPORALE

Un bubbolìo lontano…

Rosseggia l’orizzonte,

come affocato, a mare:

nero di pece, a monte,

stracci di nubi chiare:

tra il nero un casolare:

un’ala di gabbiano.

LAMPO

E cielo e terra si mostrò qual era:

la terra ansante, livida, in sussulto;

il cielo ingombro, tragico, disfatto:

bianca bianca nel tacito tumulto

una casa apparì sparì d’un tratto;

come un occhio, che, largo, esterrefatto,

s’aprì si chiuse, nella notte nera.

In ambedue la descrizione degli eventi metereologici.

Nella prima la descrizione è nel verso isolato uditiva, per poi diventare coloristica: il cielo rosso, infuocato, il nero che preannuncia il temporale, le macchie più chiare delle nuvole. Quindi quando il cielo annerisce appare una casa, che in un processo analogico richiama l’ala di un gabbiano; sembra quasi che la poesia si chiuda positivamente con l’immagine di un nido capace di resistere, con l’idea di un’ala che rimanda al volo, al contatto col padre ormai morto.

La seconda sottolinea invece sin da subito un senso d’ansietà: com’erano il cielo e la terra? La personificazione che ne fa nei due versi successivi non chiarisce, umanizza (ansia, sussulto, tragico). Ancora una casa, ma l’analogia questa volta è con un occhio, che si apre e si richiude subito. La casa non è più in rifugio, il male del mondo la circonda in un eterno silenzio di morte.

In X Agosto, invece, il simbolismo si fa chiaro, luminoso, senza bisogno di ricorrere ad interpretazioni, tanto da risultare un po’ troppo scoperto: è forse un simbolismo ragionato e per questo forse meno inquietante, seppure i rimandi nella poesia seguente siano comunque “forti”:

X AGOSTO

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli occhi aperti un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei monti

sereno, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

E’ infatti evidente il parallelismo tra la rondine e il padre, così come quello tra il nido e la casa. La poesia infatti si apre con la consapevolezza del poeta che “sa” il motivo delle stelle cadenti. Nella seconda e terza la protagonista è la rondine che porta il cibo ai suoi rondinini, ma viene uccisa lasciandoli pigolare. Terza e quarta descrivono simmetricamente un uomo, stesso gesto, con l’immagine di una morte non descritta, e le ragazze che lo aspettano. La quarta chiude ricollegandosi alla prima, il cielo piange per il male che vi è nel mondo.

E’ chiara la metafora del nido, col suo senso di protezione, così com’è chiaro l’esterno al nido, l’incognito, lo sconosciuto, il male. Elementi fortemente caratterizzanti la psicologia del Pascoli, che spiega in parte la rabbia per il matrimonio di Ida e la ricostruzione di un “nido” con Maria.

Concludere il discorso su Myricae significa tirare la somma su temi fondamentali: già dall’inizio, inserendo un lungo componimento Il giorno dei morti, ci dice che il nucleo intorno cui gira il tema principale è quello della morte: la rievocazione in questo testo della figura del padre, della madre, della sorella maggiore e dei fratelli, sembra voler sottolineare come il mondo abbia dentro di sé il germe del male. Ma questo mondo è capace anche di meravigliare ed è quello della natura, verso cui, con occhio stupito, guarda il fanciullo. Ma anch’essa è minacciata dall’incipiente modernità, dal pericolo della città. Ma l’importante è che tali temi servono soprattutto a guardare dentro se stesso, ad analizzarsi, analisi che si preciserà nelle raccolte successive.

Prima edizione “Canti di Castelvecchio”

Canti di Castevecchio

I Canti di Castelvecchio riprendono lo schema di Myricae, e, questa volta dedicati alla figura materna, vengono pubblicati nel 1903. I temi e lo stile somigliano a Myricae e nulla aggiungono alla prima raccolta, se non una maggiore presenza di alcuni temi, come appunto quello della morte, del dialogo con i defunti, dell’indefinitezza del reale. D’altra parte l’opera cui Pascoli ora sta lavorando acquista una maggiore consapevolezza degli strumenti poetici e per questo appare a volte meno “sincera”, più “ricercata”: si pensi alla celeberrima Cavalla storna, dove la metafora diventa troppo esplicita.

Chiara, da questo punto di vista è Nebbia, elemento naturale fortemente presente nella lirica pascioliana:

NEBBIA

Nascondi le cose lontane,

tu nebbia impalpabile e scialba,

tu fumo che ancora rampolli,

su l’alba,

da’ lampi notturni e da’ crolli

d’aeree frane!

Nascondi le cose lontane,

nascondimi quello ch’è morto!

Ch’io veda soltanto la siepe

dell’orto,

la mura ch’ha piene le crepe

di valerïane.

Nascondi le cose lontane:

le cose son ebbre di pianto!

Ch’io veda i due peschi, i due meli,

soltanto,

che dànno i soavi lor mieli

pel nero mio pane.

Nascondi le cose lontane

che vogliono ch’ami e che vada!

Ch’io veda là solo quel bianco

di strada,

che un giorno ho da fare tra stanco

don don di campane…

Nascondi le cose lontane,

nascondile, involale al volo

del cuore! Ch’io veda il cipresso

là, solo,

qui, solo quest’orto, cui presso

sonnecchia il mio cane.

La nebbia, già presente in Arano e Lavandare, qui viene a configurarsi quasi come un muro protettivo che tiene lontano i pericoli (simboleggiati da lampi notturni e da crolli d’aeree frane); quello che vuole è che la nebbia gli nascondi il dolore, il pianto, ciò che è al di là, e gli mostri le cose sicure, rassicuranti, la siepe ed il muro (significativamente), gli alberi di frutta che danno dolci marmellate, e il cipresso dove dorme il suo cane.

E’ significativo che l’unica cosa che debba mostrare al poeta sia la strada per il cimitero: l’immagine di lui che s’incammina accompagnato dallo scampanio funebre, è indicativo del continuum che egli istituisce tra la vita e la morte.

Il capolavoro dei Canti di Castelvecchio è:

IL GELSOMINO NOTTURNO

E s’aprono i fiori notturni,

nell’ora che penso ai miei cari.

Sono apparse in mezzo ai viburni

le farfalle crepuscolari.

Da un pezzo si tacquero i gridi:

là sola una casa bisbiglia.

Sotto l’ali dormono i nidi,

come gli occhi sotto le ciglia.

Dai calici aperti si esala

l’odore di fragole rosse.

Splende un lume là nella sala.

Nasce l’erba sopra le fosse.

Un’ape tardiva sussurra

trovando già prese le celle.

La Chioccetta per l’aia azzurra

va col suo pigolio di stelle.

Per tutta la notte s’esala

l’odore che passa col vento.

Passa il lume su per la scala;

brilla al primo piano: s’è spento…

E’ l’alba: si chiudono i petali

un poco gualciti; si cova,

dentro l’urna molle e segreta,

non so che felicità nuova.

“In un arco di tempo, che va dalla sera all’alba, si svolgono due vicende parallele, che si richiamano per analogia attraverso la tecnica dell’accostamento: il ciclo erotico-sessuale della fecondazione dei fiori, che culmina in quell’odor di fragole rosse, che si colloca quasi al centro del componimento, e si conclude, simbolicamente con l’immagine dei petali un poco gualciti; e la storia intima ed equivalente che s’intravede all’interno della casa, adombrata dagli emblemi nuziali dei bisbigli e della lampada” (Nava).

“Abbiamo qui un notturno, gonfio di dolcezza ansiosa e oscuramente felice e insieme preoccupata che pervade l’atmosfera senza effondersi in sospiri. Si potrebbe non interpretarla, non decifrarla questa poesia; fermarci alle apparizioni che si succedono, legate una all’altra da una parentela segreta e ineluttabile, fiorite in una musica di malinconia trepida di una felicità ansiosa, quasi impaurita di se stessa, e tutta tangente con un rimpianto, una nostalgia, una minaccia di precarietà, che la fanno confinare con una imminente disperazione” (Debenedetti).

Poemetti

I Poemetti pascoliani escono con questo titolo nell’edizione del 1897, per poi sdoppiarla ed assumere quello di Primi poemetti del 1904, che si completeranno, nei cinque anni successivi con i Nuovi Poemetti.

In questa nuova poesia Pascoli abbandona la poesia di descrizione campestre, per dar vita ad una narrazione poetica dove prevale la ricerca di un nuovo linguaggio. Egli, attraverso questa raccolta, vuole esaltare la vita contadina, lontana dai cambiamenti “malvagi” che la modernità produce, dove lo scontro tra operai e padronato assume caratteristiche violente. In fondo si tratta di cantare cose paulo maiora, dove i temi sociali e quelli personali trovano più largo respiro.

Tuttavia non bisogna nascondere che questa è la raccolta dove, in un poemetto, meglio si scopre il tabù sessuale del poeta:

DIGITALE PURPUREA

I

Siedono. L’una guarda l’altra. L’una

esile e bionda, semplice di vesti

e di sguardi; ma l’altra, esile e bruna,

l’altra… I due occhi semplici e modesti

fissano gli altri due ch’ardono. «E mai

non ci tornasti?» «Mai!» «Non le vedesti

più» «Non più, cara» «Io sì: ci ritornai;

e le rividi le mie bianche suore,

e li rivissi i dolci anni che sai;

quei piccoli anni così dolci al cuore…»

L’altra sorrise. «E di’: non lo ricordi

quell’orto chiuso? i rovi con le more?

i ginepri tra cui zirlano i tordi?

i bussi amari? quel segreto canto

misterioso, con quel fiore, fior di…?»

«Morte: sì, cara.» «Ed era vero? Tanto

io ci credeva che non mai, Rachele,

sarei passata al triste fiore accanto.

Ché si diceva: il fiore ha come un miele

che inebria l’aria; un suo vapor che bagna

l’anima d’un oblio dolce e crudele.

Oh! quel convento in mezzo alla montagna

cerulea!» Maria parla: una mano

posa su quella della sua compagna;

e l’una e l’altra guardano lontano.

II

Vedono. Sorge nell’azzurro intenso

del ciel di maggio il loro monastero,

pieno di litanie, pieno d’incenso.

Vedono; e si profuma il loro pensiero

d’odor di rose e di viole a ciocche,

di sentor d’innocenza e di mistero.

E negli orecchi ronzano, alle bocche

salgono melodie, dimenticate,

là, da tastiere appena tocche…

Oh! quale vi sorrise oggi, alle grate,

ospite caro? onde più rosse e liete

tornaste alle sonanti camerate

oggi: ed oggi, più alto, Ave, ripete,

Ave Maria, la vostra voce in coro;

e poi d’un tratto (perché mai?) piangete…

Piangono, un poco, nel tramonto d’oro,

senza perché. Quante fanciulle sono

nell’orto, bianco qua e là di loro!

Bianco e ciarliero. Ad or ad or, col suono

di vele al vento, vengono. Rimane

qualcuna, e legge in un suo libro buono.

In disparte da loro agili e sane,

una spiga di fiori, anzi di dita

spruzzolate di sangue, dita umane,

l’alito ignoto spande di sua vita.

III

«Maria!» «Rachele!» Un poco più le mani

si premono. In quell’ora hanno veduto

la fanciullezza, i cari anni lontani.

Memorie (l’una sa dell’altra al muto

premere) dolci, come è tristo e pio

il lontanar d’un ultimo saluto!

«Maria!» «Rachele!» Questa piange, «Addio!»

dice tra sé, poi volta la parola

grave a Maria, ma i neri occhi no: «Io -,

mormora, – sì: sentii quel fiore. Sola

ero con le cetonie verdi. Il vento

portava odor di rose e di viole a

ciocche. Nel cuore, il languido fermento

d’un sogno che notturno arse e che s’era

all’alba, nell’ignara anima, spento.

Maria, ricordo quella grave sera.

L’aria soffiava luce di baleni

silenziosi. M’inoltrai leggiera,

cauta, su per i molli terrapieni

erbosi. I piedi mi tenea la folta

erba. Sorridi? E dirmi sentia: Vieni!

Vieni! E fu molta la dolcezza! molta!

Tanta, che, vedi… (l’altra lo stupore

alza degli occhi, e vede ora, ed ascolta

con un suo lungo brivido…) si muore!».

Nonostante la materia di questo poemetto sia stata offerta dalla sorella Maria, ricordando gli anni in cui lei e la sorella Ida vivevano in convento, essa si colora subito, fin dalla prima strofe, dell’opposizione tra chi, come angelo, si è tenuta lontana dal “fiore proibito” e chi, l’altra, lo ha invece pregustato.

D’altra parte il primo a parlare di fiore “proibito” fu Baudelaire, a partire proprio dal titolo della sua raccolta poetica. Pertanto il tema non era nuovo e aveva acquistato una forza direi quasi topologica nella letteratura decadente.

Quello che qui lo rende pascoliano è l’ambientazione, un luogo d’educande. E il loro dialogo iniziale, a dirci sin da subito la “purezza” della prima, la voluttà della seconda (occhi che ardono); quindi quel riferimento al fiore di morte (un fiore venefico, nella realtà). Quindi i dolci ricordi nella seconda strofe, immagini rarefatte che ci conducono a quel senso di ignoto, di non afferrato, anticipato da quell’umanizzazione “terribile” di dita sanguinolente, che all’improvviso prende le due fanciulle. Nella terza la confessione, di Rachele. Qui la sensibilità di Pascoli non può che riaffermare la paura dell’eros: se è pur vero che il fiore è pericoloso in sé , è altrettanto vero che l’esperienza tattile su di esso rimanda all’atto sessuale, alla dolcezza orgasmatica e quindi alla perdita di sé.

E’ ben rappresentato qui quello che abbiamo definito il “tabù sessuale” del poeta, che in parte sfiora il “tabù dell’incesto” vissuto, nella vita reale, da Giovanni e sua sorella Maria (c’è chi vede in Rachele la sorella Ida, quella che si sposa, e che rompe, col suo matrimonio, il nido familiare).

Estremamente interessante per gli esiti linguistici è il lungo poemetto Italy, di cui qui si riporta parte del primo canto:

Emigrati italiani su una nave (fine ‘800 inizio ‘900)

ITALY

(I-V)

I

A Caprona, una sera di febbraio,

gente veniva, ed era già per l’erta,

veniva su da Cincinnati, Ohio.

La strada, con quel tempo, era deserta.

Pioveva, prima adagio, ora a dirotto,

tamburellando su l’ombrella aperta.

La Ghita e Beppe di Taddeo lì sotto

erano, sotto la cerata ombrella

del padre: una ragazza, un giovanotto.

E c’era anche una bimba malatella,

in collo a Beppe, e di su la sua spalla

mesceva giù le bionde lunghe anella.

Figlia d’un altro figlio, era una talla

del ceppo vecchio nata là: Maria:

d’ott’anni: aveva il peso d’una galla.

Ai ritornanti per lunga via,

già vicini all’antico focolare,

la lor chiesa sonò l’Avemaria.

Erano stanchi! avean passato il mare!

Appena appena tra la pioggia e il vento

l’udiron essi or sì or no sonare.

Maria cullata dall’andar su lento

sembrava quasi abbandonarsi al sonno,

sotto l’ombrella. Fradicio e contento

veniva piano dietro tutti il nonno.

II

Salivano, ora tutti dietro il nonno,

la scala rotta. Il vecchio Lupo in basso

non abbaiò: scodinzolò tra il sonno.

E tentennò sotto il lor piede il sasso

davanti l’uscio. C’era sempre stato

presso la soglia, per aiuto al passo.

E l’uscio, come sempre, era accallato.

Lì dentro, buio come a chiuder gli occhi.

Ed era buia la cucina allato.

La mamma? Forse scesa per due ciocchi…

forse in capanna a mòlgere… No, era

al focolare sopra i due ginocchi.

Aveva pulito greppia e rastrelliera;

ora accendeva… Udì sonare fioco:

era in ginocchio, disse la preghiera.

Appariva nel buio a poco a poco.

«Mamma, perché non v’accendete il lume?

Mamma, perché non v’accendete il fuoco?»

«Gesù! che ho fatto tardi col rosume…»

E negli stecchi ella soffiò, mezzo arsi;

e le sue rughe apparvero al barlume.

E raccattava, senza ancora voltarsi,

tutta sgomenta, avanti a sé, la mamma,

brocche, fuscelli, canapugli, sparsi

sul focolare. E si levò la fiamma.

III

E i figli la rividero alla fiamma

del focolare, curva, sfatta, smunta.

«Ma siete trista! Siete trista, o mamma!»

Ed accostando agli occhi, essa, la punta

del pannelletto, con un fil di voce:

«E il Cecco è fiero? E come va l’Assunta?»

«Ma voi! Ma voi!» «Là là, con la mia croce».

I muri grezzi apparvero col banco

vecchio e la vecchia tavola di noce.

Di nuovo, un moro, con non altro bianco

che gli occhi e i denti, era incollato al muro,

la lenza in spalla ed una mano al fianco:

roba di là. Tutto era vecchio, scuro.

S’udiva il soffio delle vacche, e il sito

della capanna empiva l’abituro.

Beppe sedé col capo indolenzito

tra le due mani. La bambina bionda

ora ammiccava qua e là col dito.

Parlava; e la sua nonna, tremebonda,

stava a sentire e poi dicea: «Non pare

un luì quando canta tra la fronda?»

Parlava la sua lingua d’oltremare:

«… a chicken-house» «un piccolo luì»

«… for mice and rats» «che goda a cinguettare,

zi zi» « Bad country, Ioe, your Italy!»

IV

ITALY, penso, se la prese a male.

Maria, la notte (era la Candelora),

sentì dei tonfi come per le scale…

tre quattro carri rotolarono… Ora

vedea, la bimba, ciò che n’era scorso!

the snow! la neve, a cui splendea l’aurora.

Un gran lenzuolo ricopriva il torso

dell’Omo-morto. Nel silenzio intorno

parea che singhiozzasse il Rio dell’Orso.

Parea che un carro, allo sbianchir del giorno

ridiscendesse l’erta con un lazzo

cigolìo. Non un carro, era uno storno,

uno stornello in cima del Palazzo

abbandonato, che credea che fosse

marzo, e strideva: marzo, un sole e un guazzo!

Maria guardava. Due rosette rosse

aveva, aveva lagrime lontane

negli occhi, un colpo ad or ad or di tosse.

La nonna intanto ripetea: «Stamane

fa freddo!» Un bianco borracciol consunto

mettea sul desco ed affettava il pane.

Pane di casa e latte appena munto.

Dicea: «Bambina, state al fuoco: nieva!

nieva!» E qui Beppe soggiungea compunto:

«Poor Molly!» qui non trovi il pai con fleva!

V

Oh! no: non c’era lì né pie né flavour

né tutto il resto. Ruppe in un gran pianto:

«Ioe, what means nieva? Never? Never? Never?»

Oh, no: starebbe in Italy sin tanto

ch’ella guarisse: one month or two, poor Molly!

E Ioe godrebbe questo po’ di scianto!

Mugliava il vento che scendea dai colli

bianchi di neve. Ella mangiò, poi muta

fissò la fiamma con gli occhioni molli.

Venne, sapendo della lor venuta,

gente, e qualcosa rispondeva a tutti

Ioe, grave: «Oh yes, è fiero… vi saluta…

molti bisini, oh yes… No, tiene un frutti-

stendo… Oh yes, vende checche, candi, scrima…

Conta moneta: può campar coi frutti.

Il baschetto non rende come prima…

Yes, un salone, che ci ha tanti bordi…

Yes, l’ho rivisto nel pigliar la stima…»

quando sbarcati dagli ignoti mari

scorrean le terre ignote con un grido

straniero in bocca, a guadagnar danari

per farsi un campo, per farsi un nido…

Il poemetto qui presentato ci permette di fare alcune considerazioni sul socialismo pascoliano, certo più psichico che politico. La sua adesione, infatti, per l’impresa libica di Giolitti, s’inserisce nel drammatico evento dell’emigrazione verso le Americhe. Egli, come afferma nel discorso pronunciato nel 1911 a cui si dà il titolo La grande proletaria si è mossa, crede fortemente che la colonia italiana possa risolvere questo problema, ma possa, altresì, non permettere quell’allontanamento dal nido, così, secondo la sua visione, pericoloso.

Ma l’importanza del testo è nello sperimentalismo linguistico che ne deriva: il poemetto si basa su tre mondi che non comunicano più: il mondo della nonna, dal vecchio dialetto che non ha conosciuto la storia; il mondo dei figli, provenienti da quel mondo ma ormai allontanatosi da esso: la loro lingua, un impasto anglo-dialettale, codice incomprensibile; il mondo della bambina, ormai non facente più parte di quel mondo, tutta tesa verso la modernità. Pascoli la guarda con pietà: l’allontanamento le farà conoscere il male del mondo.

L’ulteriore produzione pascoliana se presenta elementi di novità rispetto quanto abbiamo detto è perché essa si fa più “ufficiale” e forse per questo meno sentita. Si pensi ai Poemi conviviali, così chiamati perché pubblicati nella raffinata rivista di De Bosi, Il Convito”, su cui pubblicava anche D’Annunzio. Qui i temi si fanno “elevati”, richiamandosi a paesaggi lontani e a personaggi mitici. Forse il più importante è Alexandros, in cui il poeta descrive la forza del grande generale macedone. Ma la descrizione vira verso un senso di malinconia, per cui la vittoria si trasforma in sconfitta.

A ciò si aggiungono le ultime raccolte, felicemente dimenticabili: Odi e Inni, Canzoni di re Enzio, Poemi italici, Inno a Roma, Inno a Torino. Tutta questa produzione è lontanissima dalla sensibilità del poeta romagnolo.

Allora, perché la scrive? Perché man mano che aumentavano per lui i “compiti istituzionali” a tali compiti doveva rispondere. D’altra parte, alla morte di Carducci, il governo giolittiano promuove la figura del poeta vate e a contenderselo sono i due maggiori rappresentanti del decadentismo italiano, D’Annunzio e Pascoli, appunto.

Tuttavia è fondamentale la sua poesia nella storia della letteratura del Novecento, per la sua capacità d’innovare, più che D’Annunzio, il linguaggio, raggiungendo quello che un critico ha definito come la democrazia lessicale pascoliana: egli infatti, con la sua precisione ornitologica, botanica, casalinga, onomatopeica rende ogni lemma, suono, accostamento ardito, nonché ogni neologismo, poetabile.