Heinrich Petri, Sebastian Münster, “Italia”, 1538

I termini Umanesimo e Rinascimento trovano a livello critico letterario una difficile determinazione in quanto gli elementi emersi durante il secolo XV trovano la piena affermazione nella prima metà del Cinquecento.

Più semplice, a veder bene, è tale demarcazione se dovessimo soffermarci solamente sugli avvenimenti storici, infatti la scoperta dell’America del 1492, la fine della libertà italiana e la lotta per il predominio in Europa tra Francia e Spagna (con la conseguente cancellazione di ogni idea imperiale), la riforma protestante (la perdita della centralità politico e culturale della chiesa) segnano quella che gli storici indicano come “età moderna”.

Per limitarci al nostro paese, che, è bene ricordarlo, continua ad essere egemone e punto di riferimento per gli intellettuali europei, con il termine Rinascimento s’intende quel periodo storico-culturale compreso tra il 1494 ed il 1559, caratterizzato a livello politico dalla perdita dell’indipendenza degli Stati della nostra penisola e a livello artistico con il fiorire di tutte le arti verso vette che saranno in seguito difficilmente raggiungibili. Storicamente la politica dell’equilibrio fra i vari Stati italiani, perseguita da Lorenzo il Magnifico, se da una parte garantì una cinquantina di anni di pace nella nostra penisola, dall’altra la cristallizzò su formule che ormai apparivano superate nel resto d’Europa. Infatti la Francia, la Spagna e l’Inghilterra si evolvevano verso forme di vere e proprie entità nazionali, mentre, come già detto, la politica d’equilibrio negava a qualsiasi stato italiano un allargamento tale da potersi contrapporre alle conquiste “nazionali” del resto d’Europa. Ciò determinò, sin dal 1494, un’invasione nei nostri territori da parte dapprima di Carlo VIII; in seguito, nel 1499, da Luigi XII, ambedue re francesi. La facilità con la quale i due sovrani percorsero l’Italia, convinse la Spagna ad intervenire anch’essa, determinando un cinquantennio di guerre fra il paese transalpino e quello iberico che devastarono e procurarono una profonda ferita nei territori italiani.

Francesco Granacci, Entrata di Carlo VIII a Firenze (1494)

Veri e propri protagonisti della storia cinquecentesca furono soprattutto i paesi della penisola iberica, Spagna e Portogallo, che ormai strutturatisi come veri e propri stati sovrani, poterono raccogliere ingenti capitali per finanziare le imprese coloniali che lasciarono l’America del centro-sud in mano agli spagnoli (ad eccezione del Brasile, portoghese). Ma il vero sovrano che sotto il suo scettro guidò quasi l’intera Europa fu Carlo V. Erede per parte di madre della Spagna e dei suoi relativi possessi (Sardegna, Sicilia, regno di Napoli e i territori americani), per linea paterna ereditò tutti i possedimenti asburgici. Nemico di Carlo V, perché accerchiato da tanta potenza, fu il francese Francesco I, che tuttavia non riuscì a scardinare la forza dell’imperatore ispano-asburgico. Vinse l’imperatore e la guerra si concluse soltanto nel 1559 con la pace di Cateau-Cambrésis, che sancì, infine, il predominio spagnolo nella penisola. Persero così l’indipendenza il Regno di Napoli e il Ducato di Milano che dapprima in mano francese finirono sotto il dominio spagnolo. Altri Stati conservarono la loro libertà, ma la pagarono a caro prezzo limitando la loro autonomia politica fin dove i due contendenti maggiori potevano permetterlo. Anche lo Stato della Chiesa, dopo aver cercato di “barcamenarsi” fra i due rivali, dovette capitolare al predominio spagnolo (ci piace ricordare qui il cosiddetto sacco di Roma del 1527 – a memoria di quello di Alarico e Genserico – compiuto dai lanzinecchi, soldati asburgici, che misero a ferro e a fuoco la città, mentre il papa, impotente, guardava le ferite inferte nella capitale della sacralità da una finestra di Castel Sant’Angelo). La stessa Repubblica di Venezia cessò le sue velleità espansionistiche e si limitò a controllare il proprio territorio, anche a causa dell’avanzata turca, che dopo aver debellato l’Impero d’Oriente (1473), minacciava l’Europa cristiana, cancellando le “stazioni” commerciali nel Baltico, fonte di lauti guadagni per la città lagunare. Tutto questo denota la perdita di centralità dell’Italia all’interno della politica europea, avvenuta soprattutto per due fatti fondamentali: la scoperta dell’America (1492) che sposta l’asse del commercio europeo dal Mediterraneo all’Oceano Atlantico e la riforma protestante, promossa dal teologo tedesco Martin Lutero, (1517) che tolse al Papato il controllo ed i tributi di larghe fasce di credenti.

Tiziano: Ritratto di Carlo V d’Asburgo

Tiziano: Ritratto di Carlo V d’Asburgo

La cultura rinascimentale

Culturalmente la situazione su descritta non determinò un indebolimento della tradizione italiana come la più importante dell’Europa; anzi, se così si può dire, i nostri intellettuali diedero vita ad una stagione prodigiosa che a livello artistico portò a risultati eccezionali: se nel ‘400 Leonardo aveva posto la figura al centro della natura, ma tuttavia armonicamente inserita in essa, come nella Gioconda, Michelangelo con il Giudizio Universale ed il David e Raffaello mostrano in tutta evidenza la tensione dell’uomo verso la ricerca della perfezione; negli affreschi e nei marmi del primo, tutti gli arti mostrano la tensione nervosa, la lotta del soggetto per affermare se stesso; nella Scuola di Atene raffaellesca, la tensione intellettuale di Leonardo e quella morale di Michelangelo si fondono in un tutt’uno di maggiore spiritualità, che pone l’uomo al centro della creazione divina e l’orgoglio dello stesso per questa centralità.

Sul piano letterario si evince, al di là degli esiti straordinari che in questa età verranno raggiunti, l’esigenza di contrapporre una certezza, che potesse in qualche modo contrapporsi al disordine della storia: nasce cioè la trattatistica che spiega il modo di scrivere o di governare in cui l’uomo del Rinascimento deve riconoscersi.

Tiziano: Ritratto di Pietro Bembo (1539)

Per primo non sembra inopportuno richiamarsi al veneziano Pietro Bembo autore delle Prose della vulgar lingua. Nato nella città lagunare nel 1470 apprese, come gran parte degli intellettuali d’allora, in modo approfondito la cultura classica, ma, cosa rivoluzionaria per il suo tempo, curò l’edizione filologica dei classici italiani, Dante e Petrarca per le prestigiose edizioni a stampa di Manuzio. Si affaccia nella letteratura con il prosimetro sull’amore di stampo neoplatonico: gli Asolani.

Pietro Bembo: Gli Asolani, dedicati a Lucrezia Borgia (edizione conservata in Francia)

Alla ricerca di una sistemazione all’interno di una corte signorile dove poter proseguire gli studi, abbandonata Venezia, si recò dapprima ad Urbino, dove rimase dal 1506 al 1512, per trasferirsi in seguito a Roma, dove divenne segretario del papa Leone X. Nonostante il suo esercizio all’interno dello Stato ecclesiastico lo facesse un intellettuale votato al latino, non tralasciò l’esercizio dell’uso del volgare pubblicando il suo capolavoro nel 1525 e, dopo cinque anni, la seconda edizione degli Asolani e le fondamentali Rime, che aprirono la via alla lirica petrarchesca. Divenuto cardinale nel 1539, onusto di gloria letteraria, si riconciliò con la sua patria e divenne storiografo ufficiale della Repubblica veneta. Muore a Roma nel 1547.

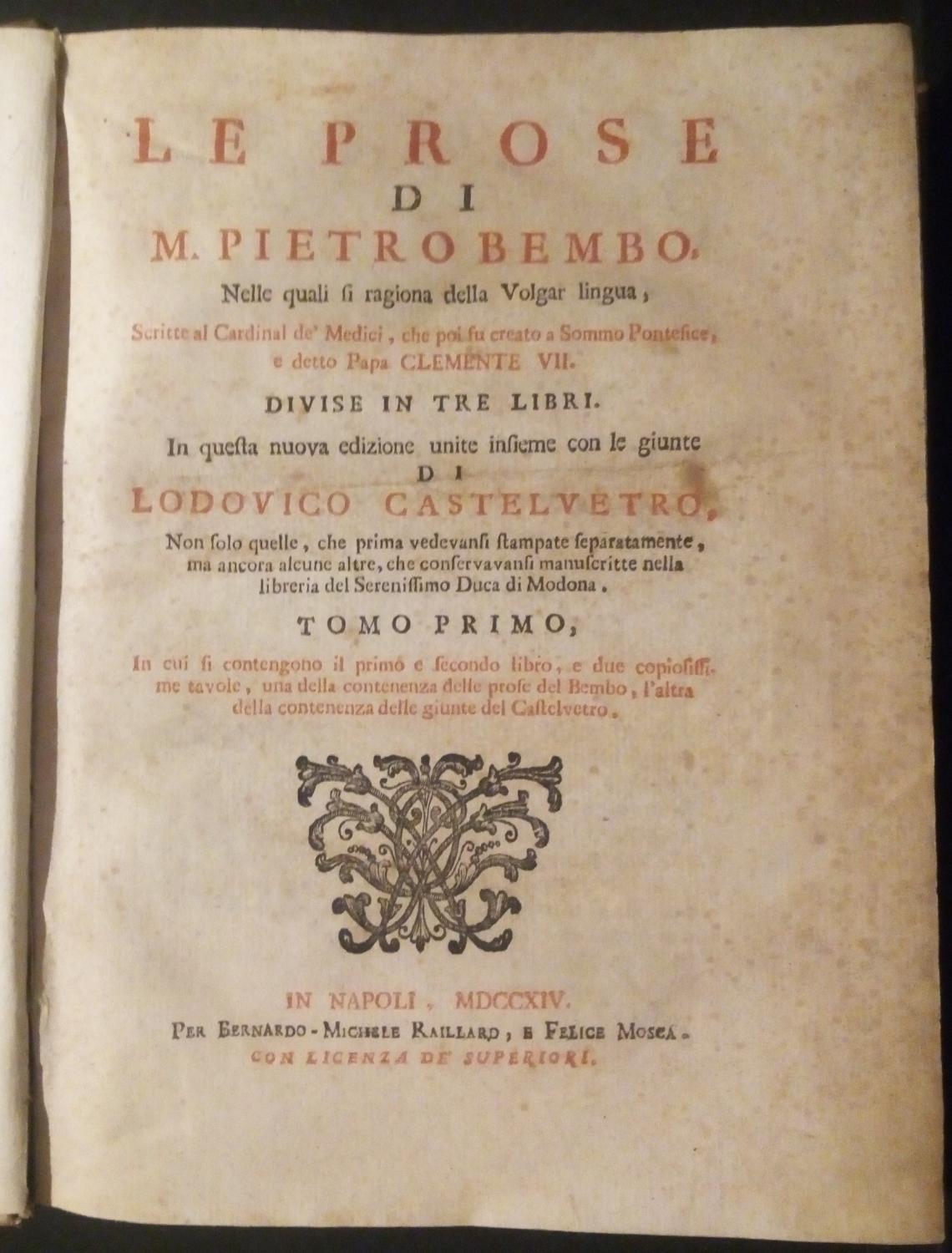

Il lavoro più importante di Bembo è costituito dalle Prose della volgar lingua del 1525, trattato a forma di dialogo – com’era uso nella filosofia classica – nel quale s’incontrano Carlo Bembo, fratello e portavoce delle tesi di Pietro Bembo, basate sul principio dell’imitazione dei grandi trecentisti, Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa; Giuliano de’ Medici, nell’epoca in cui è ambientato il dialogo, duca di Nembours, che si fa portavoce della teoria del fiorentino allora in uso; Federigo Fregoso, umanista e futuro cardinale, che vede nell’intera tradizione volgare un modello da seguire ed infine Ercole Strozzi, umanista che propone l’uso del latino.

LA SUPREMAZIA DEL FIORENTINO SUGLI ALTRI VOLGARI

(I,15)

«E’ adunque la fiorentina lingua» disse lo Strozza «più gentile e più vaga, messer Carlo, della vostra?»

«E’ senza dubbio alcuno», rispose egli «né mi ritrarrò io, messer Ercole, di confessare a voi quello che mio fratello a ciascuno ha confessato, in quella lingua più tosto che in questa dettando e commentando».

«Ma perché è», rispose lo Strozza «che quella lingua più gentile sia che la vostra?»

Allora disse mio fratello: «Egli si potrebbe dire in questa sentenza, messer Ercole, molte cose; perciò che primieramente si veggono le toscane voci miglior suono avere, che non hanno le viniziane, più dolce, più vago, più ispedito, più vivo; né elle tronche si vede che sieno e mancanti, come si può di buona parte delle nostre vedere, le quali niuna lettera raddoppiano giamai. Oltre a questo, hanno il loro cominciamento più proprio, hanno il mezzo più ordinato, hanno più soave e più dilicato il fine, né sono così sciolte, così languide; alle regole hanno più risguardo, a’ tempi, a’ numeri, agli articoli, alle persone. Molte guise del dire usano i toscani uomini, piene di giudicio, piene di vaghezza, molte grate e dolci figure che non usiam noi, le quali cose quanto adornano, non bisogna che venga in quistione. Ma io non voglio dire ora, se non questo: che la nostra lingua, scrittor di prosa che si legga e tenga per mano ordinatamente, non ha ella alcuno; di verso, senza fallo, molti pochi; uno de’ quali più in pregio è stato a’ suoi tempi, o pure a’ nostri, per le maniere del canto, col quale egli mandò fuori le sue canzoni, che per quella della scrittura, le quali canzoni dal sopranome di lui sono poi state dette e ora si dicono le Giustiniane . E se il Cosmico è stato letto già, e ora si legge, è forse perciò che egli non ha in tutto composto vinizianamente, anzi s’è egli dal suo natìo parlare più che mezzanamente discostato. La qual povertà e mancamento di scrittori, istimo essere avenuto perciò che nello scrivere la lingua non sodisfà, posta, dico, nelle carte tale quale ella è nel popolo ragionando e favellando, e pigliarla dalle scritture non si può, ché degni e accettati scrittori noi, come io dissi, non abbiamo. Là dove la toscana e nel parlare è vaga e nelle scritture si legge ordinatissima, con ciò sia cosa che ella, da molti suoi scrittori di tempo in tempo indirizzata, è ora in guisa e regolata e gentile, che oggimai poco disiderare si può più oltra, massimamente veggendosi quello, che non è meno che altro da disiderare che vi sia, e ciò è che allei copia e ampiezza non mancano. La qual cosa scorgere si può per questo, che ella, e alle quantunque alte e gravi materie dà bastevolmente voci che le spongono, niente meno che si dia la latina, e alle basse e leggiere altresì; a’ quali due stremi quando si sodisfà, non è da dubitare che al mezzano stato si manchi. Anzi alcuna volta eziandio piú abondevole si potrebbe per aventura dire che ella fosse. Perciò che rivolgendo ogni cosa, con qual voce i latini dicano quello che da’ toscani molto usatamente valore è detto, non troverete. E perciò che tanto sono le lingue belle e buone più e meno l’una dell’altra, quanto elle più o meno hanno illustri e onorati scrittori, sicuramente dire si può, messer Ercole, la fiorentina lingua essere non solamente della mia, che senza contesa la si mette innanzi, ma ancora di tutte l’altre volgari, che a nostro conoscimento pervengono, di gran lunga primiera».

Edizione delle “Prose della vulgar lingua” pubblicata a Napoli nel 1714

«E’ dunque il fiorentino», disse Ercole Strozzi (scrittore esclusivamente latino), più gentile e più elegante, signor Carlo (Bembo, fratello e qui portavoce delle idee di Pietro) del vostro veneziano?»

«Certamente», gli rispose «e non esiterò a confessarvi quello che mio fratello Pietro ha confessato a tutti, scegliendo di scrivere in fiorentino piuttosto che in veneziano».

«Ma perché», riprese Strozzi, «quella lingua è più gentile della vostra?».

Allora disse mio fratello: «Signor Ercole, si potrebbero addurre molti argomenti, dal momento che, principalmente, si vede che le parole toscane hanno un miglior suono rispetto alle veneziane, più dolce, più leggiadro, più sciolto, più vivace; né nel toscano mancano i troncamenti delle sillabe finali, fenomeno invece assai frequente nel veneziano insieme all’uso di consonanti non raddoppiate. Oltre a questo hanno le sillabe inizianti delle parole derivanti da quelle latine, le sillabe centrali poste in modo armonioso e la stessa fine (della parola) più dolce e delicata, né sono così allentate, né così languide. Hanno maggior rispetto della morfologia, rispetto al tempo (verbale), al singolare e al plurale, agli articoli e al maschile e al femminile. I toscani usano molti modi di dire, pieni di avvedutezza, molto gradevoli e piene di ornamenti (stilistici) che noi non abbiamo e non occorre notare quanto simili abbellimenti contribuiscano ad adornare la lingua. Ma non voglio dire altro se non questo: che non c’è alcun scrittore di prosa che venga letto e che sia conosciuto, di versi, senza dubbio, molto pochi; uno dei quali è stato più apprezzato ai suoi tempi ed anche ai nostri, per la musica, più che per la lingua usata, le cui canzoni, dal suo nome sono dette e ancora si dicono Giustiniane. E se (il poeta padovano) Cosmico è stato letto e lo è ancora e forse determinato dal fatto che egli non ha scritto in veneziano, anzi egli si è decisamente, scrivendo, allontanato dalla lingua natia. La mancanza o la povertà di scrittori credo dipenda dal fatto che la lingua parlata nei discorsi o nei ragionamenti dal popolo non rende trasportata tale e quale nella pagina scritta e non si può derivarla dagli scritti, mancando del tutto scrittori degni e accettabili, come già detto. Al contrario la toscana è nell’uso piacevole e si legge nelle scritture in modo grammaticalmente corretto; questo perché essa, modellata dall’uso che ne fecero nel tempo molti scrittori, si presenta ora regolare ed armonica, tanto che oggi non si potrebbe quasi desiderare di più; e questo soprattutto osservando l’abbondanza di vocaboli propria del toscano e la loro ampiezza di significato, la qual cosa è importante non meno di altre. Questo si può vedere da ciò, che il toscano sebbene possieda sufficienti vocaboli per esprimere cose profonde e importanti non meno del latino, possiede anche sufficienti voci per le cose superficiali e meno serie, e se è capace di rendere con completezza questi due estremi saprà dare, senza manchevolezza, voce alle cose che si trovano a metà tra le due. Anzi, talvolta può persino possedere più varietà di espressione del latino, infatti ricercando accuratamente in latino ciò che in toscano è il significato di valore non lo troverete. Dal momento che le lingue sono belle ed efficaci (da utilizzare) tanto più esse hanno più o meno scrittori illustri e pieni d’onore, certamente si può dire, signor Ercole, che la lingua fiorentina è di gran lunga la principale non dico solamente del veneziano, che senza alcuna discussione la precede, ma anche di tutti gli altri volgari che conosciamo.

Il passo su riportato appartiene ad un dibattito, piuttosto acceso all’inizio del Cinquecento, sulla lingua letteraria da utilizzare nelle opere. E’ evidente che tale questione nasce alla luce dell’allargamento della produzione letteraria e la necessità di trovare una lingua comune che permetta una lettura che vada al di là del municipio, come avveniva nel Trecento, ma anche ancora nell’Umanesimo, se il problema non si era posto nel ‘400, dove l’opera forse più rappresentativa del secolo, l’Orlando innamorato, nata al di fuori delle mura toscane, è pieno di idiotismi vernacolari.

Il Bembo s’inserisce nel dibattito, confutando la teoria di altri notevoli intellettuali, fra i quali ricordiamo il Castiglione che proponeva l’uso della lingua di Roma, perché proprio nella città del papa convergevano le più alte intellettualità, pertanto la mediazione tra di esse avrebbe fornito l’exemplum princeps linguistico.

Per Bembo una lingua, per essere valida, non deve essere parlata, ma deve possedere una tradizione letteraria, l’unica che, in quanto scritta, possiede una grammatica studiabile e quindi riproponibile, fornendo un modello a cui tutti possono attingere.

PETRARCA E BOCCACCIO OTTIMI MODELLI

(II,2; 9)

(…) Vennero appresso a Dante, anzi pure con esso lui, ma allui sopravissero, messer Cino, vago e gentil poeta e sopra tutto amoroso e dolce, ma nel vero di molto minore spirito, e Dino Frescobaldi, poeta a quel tempo assai famoso ancora egli, e Iacopo Alaghieri, figliuol di Dante, molto, non solamente del padre, ma ancora di costui minore e men chiaro. Seguì a costoro il Petrarca, nel quale uno tutte le grazie della volgar poesia raccolte. Furono altresì molti prosatori tra quelli tempi, de’ quali tutti Giovan Villani, che al tempo di Dante fu e la istoria fiorentina scrisse, non è da sprezzare; e molto meno Pietro Crescenzo bolognese, di costui più antico, a nome del quale dodici libri delle bisogne del contado, in volgare fiorentino scritti, per mano si tengono. E alcuni di quelli ancora che in verso scrissero, medesimamente scrissero in prosa, sì come fu Guido Giudice di Messina, e Dante istesso e degli altri. Ma ciascun di loro vinto e superato fu dal Boccaccio, e questi medesimo da sé stesso; con ciò sia cosa che tra molte composizioni sue tanto ciascuna fu migliore, quanto ella nacque dalla fanciullezza di lui più lontana. Il qual Boccaccio, come che in verso altresì molte cose componesse, nondimeno assai apertamente si conosce che egli solamente nacque alle prose. Sono dopo questi stati, nell’una facultà e nell’altra, molti scrittori. Vedesi tuttavolta che il grande crescere della lingua a questi due, al Petrarca e al Boccaccio, solamente pervenne; da indi innanzi, non che passar più oltre, ma pure a questi termini giugnere ancora niuno s’è veduto. Il che senza dubbio a vergogna del nostro secolo si trarrà; nel quale, essendosi la latina lingua in tanto purgata dalla ruggine degl’indotti secoli per adietro stati, che ella oggimai l’antico suo splendore e vaghezza ha ripresa, non pare che ragionevolmente questa lingua, la quale a comperazione di quella di poco nata dire si può, così tosto si debba essere fermata, per non ir più innanzi. Per la qual cosa io per me conforto i nostri uomini, che si diano allo scrivere volgarmente, poscia che ella nostra lingua è, sì come nelle raccontate cose, nel primo libro raccolte, si disse. Perciò che con quale lingua scrivere più convenevolmente si può e più agevolmente, che con quella con la quale ragioniamo?

(…)

Ma come che sia, venendo al fatto, dico che egli si potrebbe considerare, quanto alcuna composizione meriti loda o non meriti, ancora per questa via: che perciò che due parti sono quelle che fanno bella ogni scrittura, la gravità e la piacevolezza; e le cose poi, che empiono e compiono queste due parti, son tre, il suono, il numero, la variazione, dico che di queste tre cose aver si dee risguardo partitamente, ciascuna delle quali all’una e all’altra giova delle due primiere che io dissi. E affine che voi meglio queste due medesime parti conosciate, come e quanto sono differenti tra loro, sotto la gravità ripongo l’onestà, la dignità, la maestà, la magnificenza, la grandezza, e le loro somiglianti; sotto la piacevolezza ristringo la grazia, la soavità, la vaghezza, la dolcezza, gli scherzi, i giuochi, e se altro è di questa maniera. Perciò che egli può molto bene alcuna composizione essere piacevole e non grave, e allo ‘ncontro alcuna altra potrà grave essere, senza piacevolezza; sí come aviene delle composizioni di messer Cino e di Dante, ché tra quelle di Dante molte son gravi, senza piacevolezza, e tra quelle di messer Cino molte sono piacevoli, senza gravità. Non dico già tuttavolta, che in quelle medesime che io gravi chiamo, non vi sia qualche voce ancora piacevole, e in quelle che dico essere piacevoli, alcun’altra non se ne legga scritta gravemente, ma dico per la gran parte. Sí come se io dicessi eziandio che in alcune parti delle composizioni loro né gravità né piacevolezza vi si vede alcuna, direi ciò avenire per lo piú, e non perché in quelle medesime parti niuna voce o grave o piacevole non si leggesse. Dove il Petrarca l’una e l’altra di queste parti empié maravigliosamente, in maniera che scegliere non si può, in quale delle due egli fosse maggior maestro.

Dopo Dante, ed alcuni insieme a lui, ma gli sopravvissero, ci furono Cino da Pistoia, poeta piacevole e gentile e soprattutto poeta d’amore e dal verso armonioso, ma, in vero, molto inferiore per capacità di spirito (a Dante) e Dino Frescobaldi, allora al tempo di Dante poeta molto famoso e Iacopo Alighieri , figlio di Dante, di molto inferiore e famoso del padre. Dopo di loro venne Petrarca, nella cui poesia si scorgono tutta la bellezza della precedente. Ci furono, inoltre molti prosatori in quei tempi, tra cui Giovanni Villani, che visse al tempo di Dante e scrisse la storia di Firenze, che non è da disprezzare, e lo è ancor meno il bolognese Pietro Crescenzo, antecedente al VIllani, che portò in toscano (dal latino) un trattato sui bisogni della campagna (attribuzione errata da parte di Bembo) che ancora si leggono. Ci sono poi autori che scrissero in versi ed in prosa, tra cui Guido delle Colonne, giudice di Messina, Dante stesso ed altri. Ma tutti furono vinti e superati da Giovanni Boccaccio e questo da se stesso; in quanto tra le molte composizioni, furono migliori quelle che scrisse nella maturità. Lo stesso Boccaccio, sebbene avesse scritto molte opere in versi, si sa palesemente quanto sia votato per la prosa. Tuttavia si vede che il rapido progresso della lingua condusse a Petrarca e a Boccaccio e poi si arrestò, in quanto dopo di loro non si è visto nessuno che li abbia superati e neppure raggiunti, il che è avvenuto per la vergogna del nostro secolo, che ha visto il progresso della lingua latina ritornata ormai all’antico splendore, non è ragionevole pensare che la lingua volgare, tanto più giovane di quella, debba essersi fermata, così da non poter progredire. Perciò cerco di spronare agli scrittori di adesso, di comporre le loro opere in volgare, dal momento che è la nostra lingua, così come si è detto precedentemente nel primo libro. Per cui con quale più conveniente si può scrivere se non nella lingua nella quale svolgiamo i nostri ragionamenti?

(…)

Ma in qualunque modo stiano le cose, venendo al punto, dico che bisognerebbe considerare se un componimento sia meritevole o meno di un plauso, secondo criteri estetici, dal momento che sono due i criteri che rendono bella ogni tipo di scritto, la compostezza e la piacevolezza, e le cose che queste due contengono sono tre: il suono, il numero e la variazione; affermo che di queste ultime tre bisogna parlare separatamente poiché ciascuna di esse giova alle prime due ricordate prima. E affinché voi conosciate in modo migliore le due parti, come sono diverse tra loro, sotto la compostezza metto l’onestà, la dignità, la maestà, la magnificenza e la grandezza e tutto ciò che somiglia loro; sotto la piacevolezza metto la grazia, la leggerezza, la bellezza, la dolcezza, gli scherzi ed i giochi e ciò che a questa può apparentarsi. Per cui può capitare che una composizione sia piacevole e non grave e viceversa, così come avviene in quelle di Cino da Pistoia che sono piacevoli ma non gravi o di Dante che sono sostenute ma non piacevoli. Non voglio dire che non esistono poesie in cui se via piacevolezza non vi sia gravità e viceversa, ma dico che la maggior parte di esse appartengono o all’una o all’altra cosa. Come se io dicessi altresì che in alcune parti delle loro composizioni non trovassi né gravità né piacevolezza, lo direi perché per la maggior parte son così e non perché in esse manchi la parola grave o piacevole. In questa stessa cosa operò perfettamente il Petrarca in maniera che non si può scegliere dove operi meglio, se in gravità o in piacevolezza, perché seppe operare splendidamente in ambedue.

Medaglione con il ritratto di Pietro Bembo

La pagina bembiana ci offre un chiaro esempio di quello che si suol definire il “classicismo rinascimentale”. Cominciamo col dire che la capacità critica bembiana si concentra soprattutto sul fatto stilistico e non contenutistico. Il Boccaccio, infatti, sembra aver portato alle estreme conseguenze l’iter cronologico della lingua toscana, pervenendo con essa, a livello prosastico, alla maggiore perfezione sino allora possibile per la lingua volgare; il Petrarca per la poesia raggiunge l’armonia (termine chiave per l’intera cultura rinascimentale) tra la sublimità del testo e l’euritmia che lo sottende: tale capacità va valutata esteticamente, oserei dire, formalmente. Aspetti fonici, ritmici, quantitativi, la variatio per evitare la monotonia sono elementi fondamentali con i quali giudicare l’opera d’arte.

Ma tali modelli sono soprattutto importanti perché, in quanto formali, sono replicabili: il classicismo rinascimentale si basa sulla capacità non solo di emulare ma di eguagliare i grandi classici e questo avviene linguisticamente. Il ‘400 aveva riportato a dignità letteraria il latino, togliendogli di dosso le scorie spurie del latino medievale; si trattava ora di portare alla stessa dignità il volgare. Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa avevano posto un termine dal quale ripartire, ricorrendo alla loro capacità estetica, per produrre opere dall’alto valore culturale.

Cranach il Giovane: ritratto di Pietro Bembo

Lo stesso Bembo mise in pratica la sua concezione poetica da lui elaborata nelle Prose pubblicando le Rime (1535), testo di un’importanza fondamentale per l’affermazione del petrarchismo europeo. Portiamo ad esempio il sonetto proemiale:

PIANSI E CANTAI LO STRATIO

(I)

Piansi et cantai lo stratio et l’aspra guerra,

ch’i’ ebbi a sostener molti et molt’anni,

et la cagion di così lunghi affanni,

cose prima non mai vedute in terra.

Dive, per cui s’apre Helicona et serra,

use far a la morte illustri inganni,

date a lo stil, che nacque de’ miei danni,

viver quand’io sarò spento e sotterra.

Ché potranno talhor gli amanti accorti,

queste rime leggendo, al van desio

ritoglier l’alme col mio duro exempio;

et quella strada, ch’a buon fine porti,

scorger da l’altre, et quanto adorar Dio

solo si dee nel mondo, ch’è suo tempio.

Piansi e cantai il dolore e la dura battaglia (d’amore) che dovetti affrontare per moltissimi anni ed il motivo di così prolungati tormenti, cose prima mai viste sulla terra. // Dee, per le quali si apre e si chiude la fonte dell’Elicona, abituate a tessere illustri inganni alla morte, date al mio stile, che è nato dal mio dolore, la possibilità di vivere, anche quando sarò morto. // Perché potranno talvolta gli amanti avveduti, leggendo queste rime, grazie al mio doloroso esempio, sottrarre le (loro) anime all’irraggiungibile desiderio // e vedere tra le altre strade quella che conduce al buon fine e quanto si deve adorare solamente Dio nel mondo, che è il suo tempio.

Il tema è quello del ricordo doloroso d’amore (Piansi et cantai lo stratio et l’aspra guerra, / ch’i’ ebbi a sostener molti et molt’anni), e nell’incipit del poeta troviamo il richiamo lessicale petrarchesco (piango e ragiono); così come lo troviamo nell’ultimo verso (solo si dee nel mondo contro quanto piace al mondo). Ma se l’uso delle parole è fortemente debitore dell’autore aretino, ben diverso è il fine dell’opera: in Voi ch’ascoltate di rime sparse tutto è svolto in interiore hominis in cui si sottolinea la vacuità del desiderio e la vergogna verso se stessi; qui invece tutto si svolge in modo esterno da se stessi, sia quando invoca le Muse per rendere la sua poesia imperitura sia quando la sua poesia diventa avvertimento per gli amanti affinché sappiano scegliere la via verso il Signore.

Raffaello Sanzio: Ritratto di Baldassare Castiglione (1515)

Altro grande intellettuale rinascimentale, che si muove sempre all’interno della trattatistica e che nel suo libro fondamentale per la cultura dell’epoca tratta temi, potremmo dire, di carattere morale, è Baldassarre Castiglione. Egli nasce nel 1478 da una famiglia nobiliare imparentata con i Gonzaga di Mantova in un paese vicino alla città lombarda. Approfondisce gli studi classici a Milano. Poi dal 1499 dapprima nella signoria natia e quindi ad Urbino presso il duca di Montefeltro, a cui succede Francesco della Rovere, nipote del papa Giulio II, si dà alla vita cortigiana, svolgendo per i signori attività diplomatiche presso i re di Francia e d’Inghilterra. Nel 1513 con l’elezione al soglio papale di Leone X (1513) si trasferisce a Roma, come ambasciatore del Della Rovere, ma alla sua deposizione voluta da papa ed il ritorno di quest’ultimo a Mantova, il Castiglione lo segue. Qui, dopo aver rotto i rapporti con il suo signore, si riavvicina ai Gonzaga che lo rimandano a Roma presso Clemente VII, papa dal 1523. Mandato a Madrid per intessere relazioni con l’Impero Spagnolo, fu accusato di non aver saputo cogliere l’intenzione di Carlo d’Asburgo di mettere a fuoco la città di Roma (sacco di Roma, 1527). Caduto in disgrazia si trattenne in Spagna, morendo a Toledo nel 1529.

Tiziano: Francesco Maria della Rovere

Il capolavoro del Castiglione è Il Cortegiano pubblicato l’anno precedente la morte. E’ un dialogo, secondo la trattatistica classica ed umanista, ma qui, composto in forma nuova: infatti non vi è un personaggio che fa la parte di colui che tenta di convincere gli altri interlocutori e che di solito è il portatore della visione dell’autore, ma tutti i dialoganti cooperano nella descrizione dei compiti del perfetto cortigiano.

L’opera, nella quale s’immagina il dialogo nella corte d’Urbino nel 1506, è divisa in quattro libri:

- Ludovico di Canossa delinea l’aspetto fisico e morale e, nell’ambito dell’affettazione, affronta il problema della lingua;

- Federigo Fregoso affronta i modi in cui le qualità del cortigiano debbano realizzarsi, ispirandosi al concetto di “onore” e “lode”. Quindi il Bibbiena parla delle facezie (motti arguti, amenità) da esplicarsi all’interno della corte;

- Giuliano de’ Medici parla della “cortigiana” difendendola dalle accuse misogene in cui era avvolta;

- Ottaviano Fregoso illustra quali debbono essere i rapporti tra principe e cortegiano, mente Pietro Bembo sviluppa il tema dell’amore platonico.

NOBILTA’ E CORTIGIANERIA

(I, XIV)

«Voglio adunque che questo nostro cortegiano sia nato nobile e di generosa famiglia; perché molto men si disdice ad un ignobile mancar di far operazioni virtuose, che ad uno nobile, il qual se desvia dal camino dei sui antecessori, macula il nome della famiglia e non solamente non acquista, ma perde il già acquistato; perché la nobiltà è quasi una chiara lampa, che manifesta e fa veder l’opere bone e le male ed accende e sprona alla virtú cosí col timor d’infamia, come ancor con la speranza di laude; e non scoprendo questo splendor di nobiltà l’opere degli ignobili, essi mancano dello stimulo e del timore di quella infamia, né par loro d’esser obligati passar più avanti di quello che fatto abbiano i sui antecessori; ed ai nobili par biasimo non giunger almeno al termine da’ sui primi mostratogli. Però intervien quasi sempre che e nelle arme e nelle altre virtuose operazioni gli omini piú segnalati sono nobili perché la natura in ogni cosa ha insito quello occulto seme, che porge una certa forza e proprietà del suo principio a tutto quello che da esso deriva ed a sé lo fa simile; come non solamente vedemo nelle razze de’ cavalli e d’altri animali, ma ancor negli alberi, i rampolli dei quali quasi sempre s’assimigliano al tronco; e se qualche volta degenerano, procede dal mal agricultore. E cosí intervien degli omini, i quali, se di bona crianza sono cultivati, quasi sempre son simili a quelli d’onde procedono e spesso migliorano; ma se manca loro chi gli curi bene, divengono come selvatichi, né mai si maturano. Vero è che, o sia per favor delle stelle, o di natura, nascono alcuni accompagnati da tante grazie, che par che non siano nati, ma che un qualche dio con le proprie mani formati gli abbia ed ornati de tutti i beni dell’animo e del corpo; sí come ancor molti si veggono tanto inetti e sgarbati, che non si po credere se non che la natura per dispetto o per ludibrio produtti gli abbia al mondo. Questi sí come per assidua diligenzia e bona crianza poco frutto per lo piú delle volte posson fare, cosí quegli altri con poca fatica vengon in colmo di summa eccellenzia. E per darvi un esempio, vedete il signor don Ippolito da Este cardinal di Ferrara, il quale tanto di felicità ha portato dal nascere suo, che la persona, lo aspetto, le parole e tutti i sui movimenti sono talmente di questa grazia composti ed accommodati, che tra i piú antichi prelati, avvenga che sia giovane, rappresenta una tanto grave autorità, che piú presto pare atto ad insegnare, che bisognoso d’imparare; medesimamente, nel conversare con omini e con donne d’ogni qualità, nel giocare, nel ridere e nel motteggiare tiene una certa dolcezza e cosí graziosi costumi, che forza è che ciascun che gli parla o pur lo vede gli resti perpetuamente affezionato. Ma, tornando al proposito nostro, dico che tra questa eccellente grazia e quella insensata sciocchezza si trova ancora il mezzo; e posson quei che non son da natura cosí perfettamente dotati, con studio e fatica limare e correggere in gran parte i diffetti naturali. Il cortegiano, adunque, oltre alla nobiltà, voglio che sia in questa parte fortunato, ed abbia da natura non solamente lo ingegno e bella forma di persona e di volto, ma una certa grazia e, come si dice, un sangue, che lo faccia al primo aspetto a chiunque lo vede grato ed amabile; e sia questo un ornamento che componga e compagni tutte le operazioni sue e prometta nella fronte quel tale esser degno del commerzio e grazia d’ogni gran signore».

Banchetto rinascimentale all’aperto

«Voglio dunque che questo nostro cortigiano sia di discendenza nobiliare e di famiglia onorata; perché un comportamento non ispirato alla virtù è più facilmente tollerato in una persona di basso stato sociale che non in un nobile, che se si allontana dal cammino dei suoi antenati, macchia il nome della famiglia e solamente non acquista (in lode), ma perde quello che aveva ottenuto; perché la nobiltà è come una luce che rende manifeste e fa vedere le cose buone e quelle cattive e fa da sprone alla virtù, sia con il timore d’infamia quanto con la speranza di lode. Questa luce, non splendendo nelle opere delle persone comuni, viene loro meno lo stimolo ed il timore d’infami, né per essi è d’obbligo superare le condizioni dei loro antenati, mentre ai nobili parrebbe vergognoso non raggiungere almeno il livello (di fama, virtù ed onore) raggiunto dai loro predecessori. Per questo accade sempre che nelle armi e nelle altre azioni virtuose gli uomini più in vista sono nobili, perché la natura ha posto in ogni seme una forza o proprietà nascosta che tutto ciò che da esso proviene lo fa simile, così come vediamo nelle razze dei cavalli e di altri animali, ma anche negli alberi, i cui germogli hanno lo stesso tipo di tronco e se qualche volta degenerano è colpa di chi ha seminato. Lo stesso accade agli uomini che se sono cresciuti con buoni costumi, quasi sempre somigliano alla famiglia di provenienza e spesso la migliorano, ma se viene meno colui che si prenda cura di loro diventano come rozzi e non si educano più. E’ pur vero che, sia per volontà del cielo o della natura, vi sono degli uomini accompagnati da tante virtù che pare non siano nati, ma plasmati da qualche dio che li abbia forniti di ogni bene dell’anima e del corpo, così come molti altri se ne vedono tanto incapaci quanto sgraziati che viene quasi da pensare che la natura li abbia creati per dispetto o per scherno. Questi ultimi così con poco successo possono essere educati alla compostezza e alla buona creanza, mentre i primi con poca fatica raggiungono il culmine della massima eccellenza. Guardate, ad esempio, il signor Ippolito d’Este, cardinale di Ferrara che ha ricevuto dalla stirpe di cui è nato tanto di felicità che la persona, l’aspetto, le parole e tutti i suoi atti sono a tal punto composti e accordati, che tra i anziani prelati, sebbene sia egli giovane, rappresenta una tanto rilevante autorità, che sembra piuttosto in grado d’insegnare che d’imparare; allo stesso modo nel conversare con uomini e con donne d’ogni stato sociale, nel giocare, nel ridere, nel discorrere con ironia, ha un modo così elegante e aggraziato che è inevitabile che chiunque gli parla e lo vede gli rimane affezionato. Ma tornando al nostro discorso, affermo che tra questa eccellente grazia e quella rozzezza senza senso, si trova una via di mezzo e possono coloro che non sono stati così dotati dalla natura correggere in gran parte i difetti naturali con studio e fatica. Pertanto ritengo indispensabile che un cortigiano, oltre all’essere nobile, sia da questo punto di vista fortunato tanto da avere dalla natura non solo l’intelligenza e un aspetto gradevole, ma anche una certa grazia e, come si dice, un umore affidabile che lo renda alla prima impressione per chi lo vede piacevole e amabile e sia questo un ornamento che accompagni tutte le sue operazioni e fin dall’aspetto esteriore garantisca che quel cortigiano è degno della compagnia e dei favori del suo signore»

Il discorso di Castiglione ci conduce ad un passaggio cruciale circa il concetto di nobiltà: se nell’età comunale tale “nobiltà” si era affrancata dall’essere di sangue per diventare una dote intellettuale che distingueva l’uomo gentile da quello villano, tra il Quattrocento ed il Cinquecento tale concetto cambia e tale mutamento è frutto della società signorile entro la quale Castiglione stesso s’inserisce. Se è pur vero che l’essere nobili non basta a possedere la “grazia” e pur vero che fornisce quel quid in più che permette di raggiungerla. E’ che nella corte essere un nobile è già di per sé una qualità che sta all’uomo saperla raffinare con la consapevolezza della sua discendenza e delle possibilità che la sua condizione gli offre.

LA SPREZZATURA

(I, XXVI)

«Chi adunque vorrà esser bon discipulo, oltre al far le cose bene, sempre ha da metter ogni diligenzia per assimigliarsi al maestro e, se possibil fosse, transformarsi in lui. E quando già si sente aver fatto profitto, giova molto veder diversi omini di tal professione e, governandosi con quel bon giudicio che sempre gli ha da esser guida, andar scegliendo or da un or da un altro varie cose. E come la pecchia ne’ verdi prati sempre tra l’erbe va carpendo i fiori, cosí il nostro cortegiano averà da rubare questa grazia da que’ che a lui parerà che la tenghino e da ciascun quella parte che piú sarà laudevole; e non far come un amico nostro, che voi tutti conoscete, che si pensava esser molto simile al re Ferrando minore d’Aragona, né in altro avea posto cura d’imitarlo, che nel spesso alzare il capo, torzendo una parte della bocca, il qual costume il re avea contratto cosí da infirmità. E di questi molti si ritrovano, che pensan far assai, pur che sian simili a un grand’omo in qualche cosa; e spesso si appigliano a quella che in colui è sola viciosa. Ma avendo io già più volte pensato meco onde nasca questa grazia, lasciando quelli che dalle stelle l’hanno, trovo una regula universalissima, la qual mi par valer circa questo in tutte le cose umane che si facciano o dicano più che alcuna altra, e ciò è fuggir quanto più si po, e come un asperissimo e pericoloso scoglio, la affettazione; e, per dir forse una nova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi. Da questo credo io che derivi assai la grazia; perché delle cose rare e ben fatte ognun sa la difficultà, onde in esse la facilità genera grandissima maraviglia; e per lo contrario il sforzare e, come si dice, tirar per i capegli dà somma disgrazia e fa estimar poco ogni cosa, per grande ch’ella si sia. Però si po dir quella esser vera arte che non pare esser arte; né più in altro si ha da poner studio, che nel nasconderla: perché se è scoperta, leva in tutto il credito e fa l’omo poco estimato. E ricordomi io già aver letto esser stati alcuni antichi oratori eccellentissimi, i quali tra le altre loro industrie sforzavansi di far credere ad ognuno sé non aver notizia alcuna di lettere; e dissimulando il sapere mostravan le loro orazioni esser fatte simplicissimamente, e più tosto secondo che loro porgea la natura e la verità, che ’l studio e l’arte; la qual se fosse stata conosciuta, aría dato dubbio negli animi del populo di non dover esser da quella ingannati. Vedete adunque come il mostrar l’arte ed un cosí intento studio levi la grazia d’ogni cosa. Qual di voi è che non rida quando il nostro messer Pierpaulo danza alla foggia sua, con que’ saltetti e gambe stirate in punta di piede, senza mover la testa, come se tutto fosse un legno, con tanta attenzione, che di certo pare che vada numerando i passi? Qual occhio è così cieco, che non vegga in questo la disgrazia della affettazione? e la grazia in molti omini e donne che sono qui presenti, di quella sprezzata desinvoltura (ché nei movimenti del corpo molti così la chiamano), con un parlar o ridere o adattarsi, mostrando non estimar e pensar più ad ogni altra cosa che a quello, per far credere a chi vede quasi di non saper né poter errare?»

Maestro di danza rinascimentale

Chi dunque vorrà essere un buon discepolo, oltre a fare le cose bene, deve sempre porre la massima attenzione per rendersi simile al maestro e, se fosse possibile, trasformarsi in lui. E quando ha la sensazione di aver raggiunto lo scopo, è molto utile osservare diversi uomini che fanno la professione (del cortigiano) e comportandosi con gran giudizio, che sempre lo deve guidare, per scegliere tra i loro comportamenti, or da uno ora da un altro, vari utili atteggiamenti. Come l’ape nei prati verdi va succhiando il nettare di fiore in fiore, così il nostro cortigiano dovrà rubare questa grazia da chi gli sembra ne abbia di più e da ciascuno di essi quella che gli parrà più lodevole; e non comportarsi come un nostro amico, che voi tutti conoscete, che pensava di rendersi molto simile a Fernando II d’Aragona, re di Napoli e non in altro aveva posto l’attenzione se non in quella di alzare la testa, torcendo in parte la bocca, la cui torsione il re aveva contratto da una malattia. E si trovano molti di quelli che pensano di farsi molto apprezzare purché si rendano simili ad un grand’uomo in qualcosa, e spesso si attaccano a quella cosa che in quella personalità, sola, è un difetto. Ma avendo io spesse volte pensato dove nasca questa grazia, lasciando da parte quelli che l’hanno ricevuta dalla natura, ho trovato una regola universale che mi pare valida per quanto riguarda questo argomento e cioè fuggire quanto più si può, come se ci trovassimo di fronte ad un ruvidissmo e pericoloso scoglio, in tutte le cose umane che si fanno o si dicono dall’affettazione e per dir forse qualcosa di nuovo, usare in ogni cosa una certa “sprezzatura” che nasconda l’arte e dimostri che ciò che si fa e si dice venga fatto nasca senza fatica e quasi senza pensarvi. Secondo me da questo deriva la grazia, perché tutti sanno quanta difficoltà ci sia nelle cose rare e ben fatte e quanta meraviglia susciti se svolte con facilità; al contrario lo sforzare e, come si dice, tirar per i capelli dà vita ad una goffa disarmonia e fa reputare poco ogni cosa, per quanto grande possa essere. Perciò si può dire che appare vera arte quella che non sembra essere arte e che si deve porre ogni studio nel nasconderla perché, se evidente, toglie tutto il pregio e produce disistima verso l’uomo che la fa. E ricordo di aver letto che ci sono stati grandissimi oratori i quali, tra le loro capacità, inserivano anche quella di non avere alcuna conoscenza di letteratura e dissimulando di conoscerla mostravano che le loro orazioni erano semplicissime (senza alcun ornamento) e piuttosto nate dalla naturalità (del dire) e dalla realtà dei fatti, piuttosto che dallo studio e dall’arte retorica; cosa che se si fosse saputa avrebbe istillato nella gente il dubbio di essere ingannati. Vedete dunque come il mostrare l’arte ed una così intensa cura tolga grazia da ogni cosa. Chi vi è di voi che non rida quando il nostro signor Pierpaolo danza secondo la sua maniera, con quei saltelli e quelle gambe rigide in punta di piedi, senza muovere la testa, come se fosse fatto di legno, con tanta attenzione, che sembra stia contando i passi? Chi è così cieco da non vedere in questo la goffaggine dell’affettazione? e (chi invece vede) la grazia in molti uomini e donne qui presenti, di quella naturalezza disinvolta (che nei loro movimenti molti così la chiamano) nel parlare o ridere o adeguarsi nel muovere le mani, mostrando di non dar peso a ciò che fanno e di pensare ad ogni altra cosa più che a quello, facendo credere e chi li vede quasi di non sapere né poter sbagliare?

Edizione antica del “Cortegiano”

Questo passo è fondamentale perché ci aiuta a capire un aspetto fondamentale di un cambiamento culturale che sarà precorritore della nuova cultura che si svilupperà nella seconda metà del Cinquecento. Il concetto di “grazia”, infatti, come sviluppato dallo stesso Castiglione non è derivato, ma frutto di un processo pedagogico “terreno”. Cerco di spiegarmi meglio: nella cultura del primo umanesimo essa poteva essere assimilata ad un processo metafisico per cui se la possiede è perché innata nell’uomo. Castiglione invece ne fa un qualcosa di esterno, verificabile, piena di connotati completamente raggiungibili attraverso studio e applicazione. “Ciò significa spostare in qualche modo il discorso dall’ideale al reale, dalla teoria alla prassi, dall’astrazione metafisica (il modello platonico delle idee) alla concretezza pedagogica (il modello aristotelico delle virtù che si possono apprendere ed effettivamente esercitare) (Grosser)”.

Alla grazia Castiglione associa il concetto della naturalezza: se la grazia come dono di Dio è di per sé una naturale perfezione, la grazia acquisita con studio e fatica deve tendere alla perfezione simulando la naturalezza: ciò è quello che Castiglione chiama “sprezzatura”.

Pontormo: Ritratto di Giovanni Della Casa (1541)

Opera minore rispetto alle due precedenti, ma iscritta sempre all’interno della trattatistica e di notevole successo è il Galateo, opera di Giovanni Della Casa. Nato a Firenze e formatosi a Bologna, il nostro ebbe una vita piuttosto movimentata, fatta di amicizie (fra le quali ricordiamo quella con Pietro Bembo) e di legazioni. Dal 1537 iniziò la carriera ecclesiastica che lo portò a Venezia, dove partecipò all’azione repressiva della Chiesa contro il nascente riformismo luterano e istituì l’Index librorum prohibitorum. Se con Paolo III la sua posizione all’interno della Chiesa fu di una certa rilevanza, con il suo successore, Giulio III, il Della Casa venne in parte emarginato, quindi si ritirò a Treviso, dove si diede ad un’intensa attività letteraria. Salito al soglio Paolo IV, venne reintegrato e chiamato a Roma, dove divenne segretario di Stato, ma morì l’anno successivo (1556).

Il Della Casa è un autore piuttosto prolifico: di lui abbiamo eleganti scritture latine, orazioni, un ricco epistolario, componimenti berneschi d’argomento osceno e rime petrarchesche.

Il suo libro di maggior successo è il Galateo ovvero dei costumi, dedicato a Galeazzo Florimonte (Galatheus è il nome latino di Galeazzo) ed è stato composto tra il 1550 e il 1552. Vi si finge che un illetterato si accinga a d ammaestrare un suo giovinetto alle buone maniere, dando per scontato il presupposto etico.

IL RISPETTO PER LE REGOLE

(I,II)

Con ciò sia cosa che tu incominci pur ora quel viaggio del quale io ho la maggior parte, sì come tu vedi, fornito, cioè questa vita mortale, amandoti io assai, come io fo, ho proposto meco medesimo di venirti mostrando quando un luogo e quando altro, dove io, come colui che gli ho sperimentati, temo che tu, caminando per essa, possi agevolmente o cadere, o come che sia, errare: acciò che tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via con la salute dell’anima tua e con laude et onore della tua orrevole e nobile famiglia. E perciò che la tua tenera età non sarebbe sufficiente a ricevere più prencipali e più sottili ammaestramenti, riserbandogli a più convenevol tempo, io incomincerò da quello che per aventura potrebbe a molti parer frivolo: cioè quello che io stimo che si convenga di fare per potere, in comunicando et in usando con le genti, essere costumato e piacevole e di bella maniera: il che non di meno è o virtù o cosa a virtù somigliante. E come che l’esser liberale o constante o magnanimo sia per sé sanza alcun fallo più laudabil cosa e maggiore che non è l’essere avenente e costumato, non di meno forse che la dolcezza de’ costumi e la convenevolezza de’ modi e delle maniere e delle parole giovano non meno a’ possessori di esse che la grandezza dell’animo e la sicurezza altresì a’ loro possessori non fanno: perciò che queste si convengono essercitare ogni dì molte volte, essendo a ciascuno necessario di usare con gli altri uomini ogni dì et ogni dì favellare con esso loro; ma la giustitia, la fortezza e le altre virtù più nobili e maggiori si pongono in opera più di rado; né il largo et il magnanimo è astretto di operare ad ogni ora magnificamente, anzi non è chi possa ciò fare in alcun modo molto spesso; e gli animosi uomini e sicuri similmente rade volte sono constretti a dimostrare il valore e la virtù loro con opera. Adunque, quanto quelle di grandezza e quasi di peso vincono queste, tanto queste in numero et in ispessezza avanzano quelle: e potre’ ti, se egli stesse bene di farlo, nominare di molti, i quali, essendo per altro di poca stima, sono stati, e tuttavia sono, apprezzati assai per cagion della loro piacevole e gratiosa maniera solamente; dalla quale aiutati e sollevati, sono pervenuti ad altissimi gradi, lasciandosi lunghissimo spatio adietro coloro che erano dotati di quelle più nobili e più chiare virtù che io ho dette. E come i piacevoli modi e gentili hanno forza di eccitare la benivolenza di coloro co’ quali noi viviamo, così per lo contrario i zotichi e rozzi incitano altrui ad odio et a disprezzo di noi. Per la qual cosa, quantunque niuna pena abbiano ordinata le leggi alla spiacevolezza et alla rozzezza de’ costumi (sì come a quel peccato che loro è paruto leggieri, e certo egli non è grave), noi veggiamo non di meno che la natura istessa ce ne castiga con aspra disciplina, privandoci per questa cagione del consortio e della benivolenza degli uomini: e certo, come i peccati gravi più nuocono, così questo leggieri più noia o noia almeno più spesso; e sì come gli uomini temono le fiere salvatiche e di alcuni piccioli animali, come le zanzare sono e le mosche, niuno timore hanno, e non di meno, per la continua noia che eglino ricevono da loro, più spesso si ramaricano di questi che di quelli non fanno, così adiviene che il più delle persone odia altrettanto gli spiacevoli uomini et i rincrescevoli quanto i malvagi, o più. Per la qual cosa niuno può dubitare che a chiunque si dispone di vivere non per le solitudini o ne’ romitorii, ma nelle città e tra gli uomini, non sia utilissima cosa il sapere essere ne’ suoi costumi e nelle sue maniere gratioso e piacevole; sanza che le altre virtù hanno mestiero di più arredi, i quali mancando, esse nulla o poco adoperano; dove questa, sanza altro patrimonio, è ricca e possente, sì come quella che consiste in parole et in atti solamente. Il che acciò che tu più agevolmente apprenda di fare, dèi sapere che a te convien temperare et ordinare i tuoi modi non secondo il tuo arbitrio, ma secondo il piacer di coloro co’ quali tu usi, et a quello indirizzargli; e ciò si vuol fare mezzanamente, perciò che chi si diletta di troppo secondare il piacere altrui nella conversatione e nella usanza, pare più tosto buffone o giucolare, o per aventura lusinghiero, che costumato gentiluomo. Sì come, per lo contrario, chi di piacere o di dispiacere altrui non si dà alcun pensiero è zotico e scostumato e disavenente. Adunque, con ciò sia che le nostre maniere sieno allora dilettevoli, quando noi abbiamo risguardo all’altrui e non al nostro diletto, se noi investigheremo quali sono quelle cose che dilettano generalmente il più degli uomini, e quali quelle che noiano, potremo agevolmente trovare quali modi siano da schifarsi nel vivere con esso loro e quali siano da eleggersi. Diciamo adunque che ciascun atto che è di noia ad alcuno de’ sensi, e ciò che è contrario all’appetito, et oltre a ciò quello che rappresenta alla imaginatione cose male da lei gradite, e similmente ciò che lo ‘ntelletto have a schifo, spiace e non si dèe fare.

Edizione del Galateo del 1940

Poiché è giunto il momento in cui tu cominci il viaggio della vita che io, come puoi vedere, ho già per la maggior parte compiuto, volendoti molto bene (si pensa possa essere suo nipote, Annibale Ruccellai) mi sono riproposto di mostrarti alcune circostanze in cui io, avendole già sperimentate, temo tu possa incapparvi e sbagliare nell’affrontarle, affinché tu, con il mio insegnamento, possa mantenere la giusta direzione con la salvezza della tua anima e con lode ed onore della tua onorata e nobile famiglia. Dal momento in cui la tua giovinezza non è ancora sufficiente per apprendere i più importanti e profondi insegnamenti, riservandoli ad un tempo più opportuno, inizierò da quelli, per alcuni frivoli, che io credo si debba tenere, nella comunicazione e nella relazione tra persone, per apparire costumato, piacevole e di buone maniere, che pur non essendo propriamente virtù di molto gli si avvicina. E benché essere generosi e fermi nelle decisioni e di elevati costumi sia di per sé, senza dubbio, cosa più lodevole e importante che non essere di bella persona e di buoni modi, nondimeno la dolcezza nel comportarsi e usare modi e atteggiamenti convenevoli sono utili a costoro alla stessa maniera in cui la grandezza d’animo e la fermezza lo siano per chi ce l’abbia; perché queste cose sono esercitate continuamente, essendo la pratica dell’incontrarsi e del conversare con gli altri necessaria, mentre le virtù più nobili e più grandi vengono messe in opera più raramente; e nemmeno uomini liberali e generosi sono costretti a dimostrare continuamente tutta la loro magnificenza, anzi non c’è la possibilità di poterla mettere in opera spesso e quelli forti e coraggiosi allo stesso modo non possano mettere in atto continuamente tutta la loro virtù. Quindi quanto le virtù più nobili vincono per importanza e gravità quelle del buon comportamento, quanto quest’ultime vincono le prime per numero e frequenza. Potrei, se fosse lecito, nominare molti uomini che essendo di per se stessi poco meritevoli, sono stati e sono ancora molto apprezzati per via della loro piacevole e gradevole presenza, dalla quale aiutati ed innalzati a più alto grado, hanno lasciato indietro quelli che possedevano le già nominate grandi virtù e allo stesso modo come i modi piacevoli e gentili hanno la forza di stimolare la benevolenza di quelli con cui viviamo e la sgarbatezza ed il comportamento inadeguato spingono gli altri all’odio e al disprezzo; per cui, benché le legge non prevedano pene per la sregolatezza e la maleducazione dei comportamenti (una colpa che è parsa di di poco rilievo ed è certo non grave), tuttavia vediamo come la stessa natura ce li fa scontare duramente allontanandoci, a causa loro, dalla partecipazione sociale e dalla disponibilità delle persone. Naturalmente come i peccati più gravi nuocciono maggiormente, così questi più veniali danno fastidio e recano più spesso insofferenza; allo stesso modo gli uomini temono di più gli animali selvatici, mentre dei piccoli insetti, come le zanzare e le mosche non hanno paura; ma per la numerosità più spesso si lamentano di loro, come per gli uomini che odiano quelli dai costumi spiacevoli e riprovevoli piuttosto di quelli dai costumi malvagi. Perciò nessuno deve dubitare, a meno che non decida di vivere da solo o in un monastero, ma in città, in mezzo ad altri uomini, che il sapere essere gentile e costumato, senza aggiungere altro, servirebbe a poco; mentre questa capacità, senza bisogno di altri valori, s’impone di per sé, in quanto consiste solo di parole e comportamenti.

Affinché tu apprenda più agevolmente il comportamento (da tenere), devi sapere che ti conviene moderare e gestire le tue maniere non secondo la tua volontà ma secondo il piacere di coloro con i quali ti relazioni e finalizzarli a loro; e ciò si può ottenere con misura, senza esagerare, perché chi si presta esageratamente ad assecondare il piacere altrui nel conversare e nello stare con lui, sembra piuttosto un buffone o un saltimbanco o quasi lusingatore piuttosto che un educato gentiluomo. Allo stesso modo, al contrario, chi non si preoccupa per nulla del piacere o dispiacere altrui è uno zotico, scostumato e sgradevole. Infine, affinché le nostre maniere siano nei momenti opportuni piacevoli, quando noi abbiamo rispetto dell’altro e non per piacere nostro, se noi investigassimo quali sono le cose che generalmente piacciono di più agli uomini e quali quelli che più li infastidiscono, potremo facilmente trovare quali modi siano da evitarsi e quali da preferirsi nel rapportarsi con loro. Diciamo dunque che ciascun atto che è poco stimolante ed è contrario al desiderio e tutto ciò che rappresenta all’immaginazione cose estremamente sgradite e allo stesso modo ciò che l’intelletto ritiene odioso , spiace e non si deve fare.

La prospettiva del libro del Della Casa è fortemente didascalica: sin dalle prime righe egli, pur assimilandosi ad un vecchio idiota, si assume il compito d’ammaestrare il giovane di buna famiglia a comportarsi in modo adeguato. Come il più alto Cortegiano, anche il Galateo passa da un prospettiva teorica ad una pratica, ma se nel primo l’anelito morale è ancora presente nella ricerca della “grazia”, qui tutto si riduce ad una forma che non ha alcun valore dentro di sé. Infatti ci si deve comportare secondo le aspettative di colui con il quale si instaura una relazione: questo vuol dire abdicare a qualsiasi forma inerente all’individuo interno per combaciare in modo acritico alle attese dell’individuo che si ha di fronte; per meglio dire, racchiudere nella forma delle buone maniere il vuoto del proprio io che trova forma in una serie di sterili gesti e atteggiamenti che rendono elegante l’uomo. Il Della Casa sottolinea spesso questo aspetto: l’uomo geniale e d’altissime virtù è poco amato, l’uomo con poche attitudini positive è circondato dall’amore di molti. Il giudizio degli altri diventa metro fondamentale entro cui misurare il grado di piacevolezza all’interno della società.

Come abbiamo già visto a proposito del Bembo, durante il Cinquecento prende forma un’importante produzione poetica, tutta segnata dall’insegnamento dell’intellettuale veneziano che fa del Petrarca il modello inimitabile. Molti gli intellettuali che si cimentano nella produzione di sonetti, ma fra essi ci piace ricordare il più grande artista del Cinquecento, Michelangelo Buonarroti, che, tra le altre, inserisce nelle sue rime la tensione artistica che contraddistingue la sua insuperabile arte scultorea e pittorica:

NON HA L’OTTIMO ARTISTA ALCUN CONCETTO

Non ha l’ottimo artista alcun concetto

c’un marmo solo in sé non circonscriva

col suo superchio, e solo a quello arriva

la man che ubbidisce all’intelletto.

Il mal ch’io fuggo, e ’l ben ch’io mi prometto,

in te, donna leggiadra, altera e diva,

tal si nasconde; e perch’io più non viva,

contraria ho l’arte al disïato effetto.

Amor dunque non ha, né tua beltate

o durezza o fortuna o gran disdegno,

del mio mal colpa, o mio destino o sorte;

se dentro del tuo cor morte e pietate

porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno

non sappia, ardendo, trarne altro che morte.

L’ottimo scultore non concepisce un’idea che il solo marmo non contenga già in sé, con la parte superflua, e la mano riesce a raggiungerla solo se ubbidisce al pensiero. // Il male che io fuggo, e il bene che cerco, si nascondono così in te, donna leggiadra, altera e divina; ma la mia arte non giunge all’effetto desiderato perché io non possa continuare a vivere. // Dunque non ne hanno colpa né Amore, né la bellezza, né la durezza (del cuore), né la fortuna né lo sdegno, o il mio destino o la sorte; // se nel tuo cuore porti nello stesso tempo la morte e la pietà, e la mia inadeguata capacità non sappia, pur ardendo, trarne che la morte.

Michelangelo: Ritratto di Vittoria Colonna

Il sonetto, dedicato a Vittoria Colonna, ci offre un quadro inusuale di Michelangelo (lui stesso definisce la sua produzione poetica “cosa sciocca”) ma vediamo in esso un interessante concetto che fa del poeta un petrarchista “sui generis”. Il tappeto fonico del testo ci rimanda più all’asprezza “petrosa” dantesca, con il ricorso insistito alla durezza di suoni (l’incontro di quattro consonanti “nscr”, nella seconda strofe in forma chiasmatica tra il primo e il quarto verso il “prometto” con il “contraria” e si potrebbe continuare – l’insistito uso della “r” nell’ultimo verso”) ma anche alla dittologia del poeta aretino (“il mal… e il ben, v. 5; morte e pietate v. 11). Tuttavia quello che qui è emerge è ancora il neoplatonismo fiorentino, figlio dell’Umanesimo di quella città: vengono qui messe a paragone le potenzialità dell’arte e quelle dell’amore: l’artista che ha il compito d’estrarre dalla materia l’idea di bellezza, così come l’amante quello all’interno della donna; se il primo è possibile grazie alla mano, il secondo va incontro al fallimento: al posto del bene dentro di lei coglie la morte e il senso di peccato.

Altro importante aspetto del petrarchismo cinquecentesco è la poesia femminile. Nel 1559 venne dato alle stampe un libro Rime diverse di alcune nobilissime e virtuosissime donne, a dimostrazione, forse per la prima volta nella poesia italiana, dell’alto grado letterario raggiunto anche da chi fino ad allora era stato “oggetto” del fare letterario. Sono due le tipologie di donne di cui possediamo il loro canzoniere: le nobildonne, animatrici nella corte della vita culturale e le cortigiane. che dispongono di un largo spettro di competenze culturali – musica, danza, canto e poesia – con cui intrattenere il loro protettore.

Girolamo Muziano: Ritratto di Vittoria Colonna (1530)

La prima di loro che ricordiamo è Vittoria Colonna (dedicataria del sonetto presentato prima di Buonarroti) di antica e nobile famiglia romana. Andò in sposa al marchese di Pescara Ferrante d’Avalos, soldato nell’esercito di Carlo V. Alla sua morte la poetessa si consacra alla sua memoria, cercando conforto in pratiche religiose che l’avvicineranno sempre più ad una profonda tensione spirituale. Il suo Canzoniere, diviso come quello di Petrarca in vita e in morte dell’amato marito, troviamo nella prima parte poesie d’argomento amoroso, nella seconda poesie spirituali. Da esso traiamo un sonetto:

NELLA LUCE DEL SOGNO

Quando ’l gran lume appar nell’ Oriente,

che ’l negro manto della notte sgombra,

e dalla terra il gelo, e la fredd’ ombra

dissolve, e scaccia col suo raggio ardente;

dell’ usate mie pene alquanto lente,

per l’ inganno del sonno, allor m’ ingombra,

ond’ ogni mio piacer risolve in ombra,

quando da ciascun lato ha l’ altre spente.

O viver mio nojoso, o avversa sorte!

cerco l’ oscurità, fuggo la luce,

odio la vita ognor, bramo la morte.

Quel, ch’ agli occhi altrui nuoce, a’ miei riluce,

perchè chiudendo lor, s’ apron le porte

alla cagion, ch’ al mio Sol mi conduce.

Quando il Sole nasce ad Oriente, che allontana il nero manto della notte (l’oscurità) e che dissolve il gelo e scaccia l’ombra fredda dalla terra col suo raggio luminoso // mi grava di nuovo delle pene abituali che il sonno aveva alquanto alleviato, per cui ogni mia gioia tramuta in pena quando da ogni parte le altre ombre ha portato via (quelle della notte). // Oh vivere mio angoscioso, oh sorte avversa! Cerco l’oscurità fuggendo la luce, ho in odio la vita e desidero sempre la morte. // Quello che (la notte) agli occhi degli altri dà fastidio per me, invece, splende perché chiudendoli (gli occhi) si aprono le porte del sonno, mezzo che mi conduce al mio amato consorte (Sole).

Nella poesia della Colonna ripercorriamo il dualismo petrarchesco che oppone la notte alla luce solare che fa da metafora alla vita e alla morte: infatti nel sonno la poetessa dimentica gli affanni derivati dall’amore per l’uomo che ormai non c’è più, mentre il giorno li rende vividi, procurando dolore; l’opposizione pertanto non è solo interiore ma riguarda l’intera umanità: la gioia del Sole (simbolo di Dio) di contro alla buia notte, piena di pericoli e misteri. Ma la Colonna sa sciogliere tale opposizione in un anelito religioso: se la notte equivale alla morte e all’annullamento di sé ella la invoca, in quanto le apre le porte dove potrà riabbracciare l’amore morto che costituisce il suo vivificante sole.

Disegno raffigurante Gaspara Stampa

Altra grande poetessa rinascimentale è Gaspara Stampa. Nasce a Padova nel 1523, figlia di un musicista, che la lascerà presto orfana. Fu probabilmente una cortigiana e visse una vita libera ed elegante, innamorandosi del conte Collatino di Collalto, con cui ebbe una burrascosa relazione. Lui lascerà per una donna di più alto livello sociale, mentre lei si consolerà con un amore meno appossionato. Morì giovane nel 1554, colta da un’improvvisa malattia. Il libro, pubblicato a Venezia nello stesso anno della morte, ci riporta 311 versi, di cui leggiamo il sonetto proemiale:

VOI CH’ASCOLTATE IN QUESTE MESTE RIME

Voi, ch’ascoltate in queste meste rime,

in questi mesti, in questi oscuri accenti

il suon degli amorosi miei lamenti

e de le pene mie tra l’altre prime,

ove fia chi valor apprezzi e stime,

gloria, non che perdon, de’ miei lamenti

spero trovar fra le ben nate genti,

poi che la lor cagione è sì sublime.

E spero ancor che debba dir qualcuna:

«Felicissima lei, da che sostenne

per sì chiara cagion danno sì chiaro!

Deh, perché tant’amor, tanta fortuna

per sì nobil signor a me non venne,

ch’anch’io n’andrei con tanta donna a paro?»

Voi che ascoltate in queste dolenti rime, in questi accorati, in questi oscuri accenti il suono dei miei lamenti d’amore e delle sofferenze più intense di tutte le altre, // dove vi sia qualcuno che apprezzi e stimi il valore (del mio sentimento) spero trovare tra le persone d’alta sensibilità, la gloria e non solo il perdono dei miei lamenti, dal momento che la loro motivazione è tanto nobile. // E spero inoltre che qualcuna debba dire: «Felicissima lei, da quando sopportò un così grave danno per una causa tanto gloriosa! // Ahimè, perché un così forte amore, una così grande fortuna (d’essere amata) da parte di un così nobile signore a me non è capitata, per cui anch’io potrei stare alla pari con una donna così?»

Non si tratta di soli accenni petrarcheschi, ma di veri e propri calchi: si prenda il primo verso del sonetto proemiale del Canzoniere e questo della Stampa “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” “Voi, ch’ascoltate in queste meste rime”, o ancora “ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono” e “ove fia chi valor apprezzi e stime, gloria, non che perdon, de’ miei lamenti spero trovar“. Ma il calco lessicale (ci piace ricordare che, nei salotti da lei animati, spesso cantava i versi di Petrarca da lei messi in musica) non lede lo svolgimento personale della lirica della poetessa. Infatti se nel poeta aretino l’illusione dell’amore s’accompagna all’illusione di tutte le cose terrene, per cui aver vissuto la passione non fa che procuragli vergogna, per la Stampa essa dovrebbe procurare invidia, in quanto l’amore passionale verso Collatino è stato così intenso da procurare un dolore altrettanto profondo. E’ segnificativo lo scarto semantico tra il concetto di pietà del primo e di gloria del secondo: se il primo sottolinea il suo dissidio, Gaspara rivendica con orgoglio l’amore e questo è dato dal chiasmo “per sì chiara cagion danno sì chiaro!” in cui sottolinea la piena consapevolezza con cui lei ha amato e del dolore che un amore così grande le ha procurato.

Copertina di una biografia di Gaspara Stampa del 1909

Forse quello che la Stampa inserisce nel sonetto proemiale corrisponde a verità (non avremo motivo di metterlo in dubbio) ma ciò non toglie l’idea che il petrarchismo del Cinquecento sia stato in alcuni casi utilizzato per scopi mondani, in un gioco di rimandi intellettuali che spesso hanno nascosto le vere motivazioni del grande poeta trecentesco.

![Boiardo Matteo Maria : Orlando innamorato [...] insieme coi tre libri di M. Nicolo de gli Agostini, già](https://www.gonnelli.it/photos/auctions/xlarge/11283_1.jpg)