Publio Ovidio Nasone

Ovidio, pur non essendo nato a Roma, rappresenta nell’imbrunire della cultura augustea, meglio di qualsiasi altro autore, ciò che Roma era diventata per eleganza e modus vivendi. Egli infatti si può definire come il portavoce di quell’urbanitas che si era imposta tra la società ricca e che, nonostante i divieti imperiali, fa bella mostra di sé nella Capitale dell’Impero e del Mondo. Egli può farlo perché a sopraintendere la sua capacità descrittiva vi è soprattutto la sua straordinaria perizia retorica che gli permette di versificare su tutto con estrema semplicità. Nemmeno la sua relegazione verso Tomi sul mar Rosso lo fermerà: continuerà a scrivere versi in qualsiasi situazione e, se cambierà dai toni leggeri a quelli più profondi, non cambierà il suo atteggiamento che fa della poesia l’unica vera forma di realtà.

Biografia

Publio Ovidio Nasone nasce nel 43 a. C. da una famiglia equestre a Sulmona, in Abruzzo. Educato dai migliori maestri, studia a Roma dove sin da giovanissimo si dedica all’attività letteraria. Legatosi all’ambiente di Messalla Corvino, raggiunse una vastissima notorietà dapprima con la tragedia Medea e quindi con i primi componenti di poesia elegiaca: gli Amores.

Con l’Ars amatoria il suo successo raggiunse l’apice, tanto da far sì che egli si considerasse al di là delle attenzioni etiche e culturali di Augusto. Con molta probabilità proprio mentre stava lavorando ad opere d’impianto maggiormente elevato e quando, finalmente, aveva raggiunto una certa quiete psicologica con la sua terza moglie, nell’8 a. C. gli fu ingiunto di lasciare Roma per Tomi, luogo sperduto, sulle rive del Mar Nero. Non sappiamo perché venne relegato (non esiliato: infatti l’essere relegato non includeva l’espropriazione dei beni); egli ci dice per carmina et error: probabilmente per carmina allude all’Ars amatoria la cui “licenziosità” poteva risultare sgradita alla politica moralizzatrice di Augusto; per error probabilmente perché aveva aiutato la nipote di Augusto, Giulia minore, a realizzare una tresca amorosa contro il marito, motivo per cui venne anch’ella relegata dal nonno (relegatio avvenuta nello stesso anno). Inutili furono i tentativi di rientrare a Roma. Neppure con l’avvento di Tiberio il suo tentativo ottenne l’esito sperato. Morì, appunto, a Tomi, il 17 d. C.

Il corpus delle opere

Ovidio fu un autore alquanto prolifico.

Tra le poesia elegiache ricordiamo:

- Amores: elegia amorosa;

- Heroides: lettere di donne del mito ai loro amanti lontani; a queste si aggiungono, scritte in età posteriore, tre epistole doppie (scritte da uomini a donne amate, con relativa risposta):

- Ars amatoria: tecnica dell’amore, i primi due dedicati agli uomini e l’ultimo alle donne;

- Remedia amoris: gli antidoti all’amore (rivolto ai delusi d’amore)

- Medicamenta faciei feminae: i segreti della cosmesi femminile

Poesia epica:

- Le Metamorfosi

Poesia eziologica:

- I Fasti (interrotti per via dell’esilio)

Poesia dell’esilio:

- Tristia: poesia elegiaca in forma epistolare in cui l’autore esprime la sua tristezza e angoscia per l’allontanamento da Roma;

- Epistulae ex Ponto: segue lo schema dell’opera precedente;

- Ibis: poemetto ingiurioso attraverso cui si scaglia contro un personaggio di cui non conosciamo il nome che sparge nuove accuse nei suoi confronti.

Amores

Ovidio esordisce sulla scena letteraria con una raccolta di poesie di genere elegiaco in cinque libri; tale opera sarà quindi rivista dall’autore stesso molto più tardi, nell’1 circa d. C., che la ridurrà in tre libri ed è in questa versione che è giunta sino a noi.

Egli riprende i temi tipici che ormai erano diventati classici della poesia elegiaca: l’amore verso una donna (qui Corinna), i tradimenti e la gelosia, il servitium amoris, e via dicendo. In Ovidio, tuttavia, tale repertorio appare estremamente più sfumato e virato decisamente verso l’ironia; si pensi all’episodio in cui, secondo il costume del tempo, esprime la sua recusatio per una poesia più impegnata:

INSOLITA RECUSATIO (I, 1 , 1-4)

Arma gravi numero violentaque bella parabam

edere, materia conveniente modis.

Par erat inferior versus; risisse Cupido

dicitur atque unum surripuisse padem.

Mi accingevo a cantare con ritmo solenne le armi e le violente / guerre, argomento adattatato alla cadenza del metro. / Uguale il secondo verso al primo; si dice che Cupido / abbia sorriso e sottratto ad esso un piede.

Il poeta si trova quindi di fronte ad un distico elegiaco e pertanto non può che seguire la poesia elegiaca, caratterizzata per l’appunto da questo verso.

Vari sono gli elementi che conducono a pensare la poesia degli Amores ovidiani più come un frutto letterario col quale giocare più che come il rispecchiamento (pur con i limiti che abbiamo visto) di una storia possibilmente reale. La figura della donna è piuttosto eterea, non riusciamo a coglierla né fisicamente né psicologicamente; le contraddizioni del poeta che una volta dichiara di amare solo lei e poi afferma che gli piacciono tutte le donne; il dolore per il tradimento di lei e, nell’elegia successiva, raccomandazione alla serva che è stata con lui di non farsene accorgere, ci dice che tale poesia è un divertissement giocato all’interno del genere.

Tale aspetto ci fa godere un’elegia come questa, che avrà così tanta fortuna che ci ricorda un po’ l’aria del Don Giovanni di Mozart, Il catalogo è questo e perché no, una vecchia canzone battistiana, Dieci ragazze:

Donne romane dalla Villa dei Misteri a Pompei

OGNI DONNA MI FA SOSPIRAR

(II, 4, 9-32)

Non est certa meos quae forma invitet amores?

centum sunt causae, cur ego semper amem.

sive aliqua est oculos in humum deiecta modestos,

uror, et insidiae sunt pudor ille meae;

sive procax aliqua est, capior, quia rustica non est,

spemque dat in molli mobilis esse toro.

aspera si visa est rigidasque imitata Sabinas,

velle, sed ex alto dissimulare puto.

sive es docta, places raras dotata per artes;

sive rudis, placita es simplicitate tua.

est, quae Callimachi prae nostris rustica dicat

carmina?cui placeo, protinus ipsa placet.

est etiam, quae me vatem et mea carmina culpet?

culpantis cupiam sustinuisse femur.

molliter incedit?motu capit; altera dura est?

at poterit tacto mollior esse viro.

haec quia dulce canit flectitque facillima vocem,

oscula cantanti rapta dedisse velim;

haec querulas habili percurrit pollice chordas?

tam doctas quis non possit amare manus?

illa placet gestu numerosaque bracchia ducit

et tenerum molli torquet ab arte latus?

ut taceam de me, qui causa tangor ab omni,

illic Hippolytum pone, Priapus erit!

Non una bellezza stabilita eccita i miei amori: / cento le cause del mio amore ininterrotto. / Se una ha gli occhi modesti rivolti a terra, / ne brucio: è quel suo pudore che m’insidia. / Se un’altra è provocante, mi affascina perché non è ingenua, / e promette di sapersi muovere nel morbido letto. / Se è parsa intrattabile e rigida, somigliante alle Sabine, penso / che provi desiderio ma dissimuli nel profondo del cuore. / Se sei istruita, mi piaci per questa dote di rare qualità; / grezza, mi sei piaciuta per la tua semplicità. / V’è quella che dice rozzi i carmi di Callimaco / al confronto dei miei: subito mi piace quella cui piaccio. / Un’altra mi riprova come poeta, e critica i miei versi: / di chi mi critica ardo sostenere la coscia sulla mia. / Se incede mollemente, m’innamora del suo passo. / Un’altra è dura, potrà ammorbidirsi al contatto dell’uomo. / A quella che canta dolcemente e con facilità gorgheggia, / vorrei strappare baci mentre canta. / Questa percorre con abile pollice le risonanti corde / Chi potrebbe non amare mani così esperte? / Quella mi piace per i suoi gesti e muove ritmicamente le braccia / e curva con molle arte il tenero fianco; / per tacere di me che stimolano tutte le cause, / metti lì Ippolito, subito diventerà Priamo!

Il passo ovidiano, posto nel secondo libro dell’opera gli Amores, mostra come, di fronte a tale testo, siano completamente “bugiardi” i pretesi turbamenti amorosi verso Corinna. Egli qui si fa sbandieratore dei suoi mendaces mores, (corrotti costumi), ma più che provare per essi rabbia e risentimento, sembra sbandierarli con divertita ironia offrendoci un quadro assai variegato delle capacità seduttive femminili. Ma a maggior conferma di tale discorso, non possiamo esimerci dal sottolineare il riferimento mitico: Ippolito, infatti, è il protagonista di una tragedia euripidea, dove la castità del protagonista lo condurrà all’ingiusta morte. A contrapporsi a lui, Ovidio evoca Priapo e, naturalmente, non c’è alcun bisogno che si sottolinei quale sia la sua caratteristica.

D’altra parte la vis ironica si misura anche nel rovesciamento un po’ blasfemo tra il massimo del negotium per un uomo romano (bellum) al peggiore dell’otium (Amor, in Ovidio, spesso, licentia). Il tema non è nuovo, ma Ovidio lo sviluppa per l’intera elegia, nobilitandolo con esempi mitici:

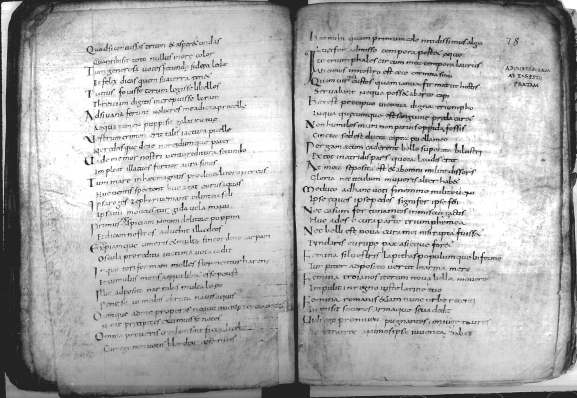

Trasmissione manoscritta dell’opera ovidiana degli “Amores”

L’AMANTE E’ UN SOLDATO

(I, 9, vv. 1-20)

Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido;

Attice, crede mihi, militat omnis amans.

Quae bello est habilis, Veneri quoque convenit aetas.

turpe senex miles, turpe senilis amor.

Quos petiere duces annos in milite forti,

hos petit in socio bella puella viro.

Pervigilant ambo; terra requiescit uterque:

ille fores dominae servat, at ille ducis.

Militis officium longa est via; mitte puellam,

strenuus exempto fine sequetur amans.

ibit in adversos montes duplicataque nimbo

flumina, congestas exteret ille nives,

nec freta pressurus tumidos causabitur Euros

aptave verrendis sidera quaeret aquis.

Quis nisi vel miles vel amans et frigora noctis

et denso mixtas perferet imbre nives?

Mittitur infestos alter speculator in hostes;

in rivale oculos alter, ut hoste, tenet.

Ille graves urbes, hic durae limen amicae

obsidet; hic portas frangit, at ille fores.

Ogni amante è un soldato e Cupido ha i suoi accampamenti; / Attico, credimi, ogni amante è un soldato. / L’età adatta alla guerra, conviene anche all’amore; / turpe un soldato vecchio, turpe un amore senile. / Gli anni che richiedono i comandanti in un forte soldato, / li chiede una donna bella nell’uomo che le si accompagna. / Vegliano entrambi; l’uno e l’altro riposano in terra: / l’uno è a guardia della porta della donna, l’altro / del comandante. Ufficio del soldato i lunghi viaggi: allontana / la donna, l’irriducibile amante la seguirà dovunque, / attraverserà i moti che gli si oppongono, i fiumi gonfiati / dalle piogge burrascose, calpesterà i cumuli di neve. / E nel mettersi in mare non prenderà a scusa gli Euri impetuosi, / non aspetterà le stelle favorevoli al solcare le acque. / Chi se non un soldato o un amante sopporterà i geli / della notte e le nevi miste a pioggia? / L’uno si manda a spiare il minaccioso nemico, / l’altro tiene lo sguardo sul rivale come su un nemico. / Quello assedia le grandi città, questo la porta / dell’amica ostinata. Quello infrange la porta delle mura, / questo la porta di una casa.

Il rovesciamento attuato dal poeta è divertito: se il soldato deve mostrare tutte le sue doti di coraggio, sprezzo del pericolo, volontà indomita nel vincere il nemico, le stesse virtù deve possedere l’amante. Se anche precedentemente la poesia elegiaca aveva parlato della militia amoris, Ovidio porta alle estreme conseguenze lo stesso concetto, con spirito fortemente divertito e anticonformista.

Rubens: Schizzo preparatorio per il suo Cupido

Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamenta faciei femineae

Nell’ottava elegia del primo libro degli Amores, vi è una vecchia ruffiana, Dipsas, che dispensa consigli d’amore ad una pulchra puella, su come affrontare i suoi affabili spasimanti.

Si può considerare quest’elegia come il passaggio tra la prima opera elegiaca e le cosiddette opere precettistiche, in cui, al contrario di Tibullo e Properzio che si scagliano con veemenza contro le ruffiane, si fa egli stesso “maestro” e dispensatore di consigli su temi squisitamente erotici.

Coppia romana

Nel primo, e più famoso, di essi, Ars amatoria (o Ars amandi), Ovidio insegna nel primo libro agli uomini dove ed in che modo conquistare le donne, nel secondo come conservare l’amore; il terzo, aggiunto posticipatamente per risarcire il sesso femminile, insegna alle donne come conquistare gli uomini.

DOVE “RIMORCHIARE” LE DONNE

(I, 89-99; 135-152)

Sed tu praecipue curvis venare theatris:

haec loca sunt voto fertiliora tuo.

Illic invenies quod ames, quod ludere possis,

quodque semel tangas, quodque tenere velis.

Ut redit itque frequens longum formica per agmen,

granifero solitum cum vehit ore cibum,

aut ut apes saltusque suos et olentia nactae

pascua per flores et thyma summa volant,

sic ruit ad celebres cultissima femina ludos:

copia iudicium saepe morata meum est.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae

….

Nec te nobilium fugiat certamen equorum.

multa capax populi commoda Circus habet.

Nil opus est digitis, per quos arcana loquaris,

nec tibi per nutus accipienda nota est:

proximus a domina, nullo prohibente, sedeto,

Iunge tuum lateri qua potes usque latus.

Et bene, quod cogit, si nolis, linea iungi,

quod tibi tangenda est lege puella loci.

Hic tibi quaeratur socii sermonis origo,

et moveant primos publica verba sonos:

«Cuius equi veniant», facito studiose requiras:

nec mora, quisquis erit, cui favet illa, fave.

At cum pompa frequens caelestibus ibit eburnis,

tu Veneri dominae plaude favente manu.

Utque fit, in gremium pulvis si forte puellae

deciderit, digitis excutiendus erit.

Etsi nullus erit pulvis, tamen excute nullum:

quaelibet officio causa sit apta tuo.

La corsa dei cavalli

Ma tu andrai a caccia soprattutto a teatro, sulle ricurve gradinate: / il raccolto, in quei luoghi, è superiore a ogni speranza. / Potrai trovare amori ed avventure, / conquiste passeggere o più durevoli legami. / Come le formiche vanno avanti e indietro gremite in lunga fila, / quando col grano in bocca portano il loro cibo / o come le api, sparse sui declivi o sui campi profumati, / volano di fiore in fiore o sopra il timo, / così tutte eleganti corrono le donne in frotta agli spettacoli affollati: / e l’abbondanza ha imbarazzato spesso la mia scelta. / Vanno a teatro per guardare, certo, ma anche per essere guardate. /….. / E non dimenticare le corse dei cavalli di razza: / il Circo, con tutta la sua folla, offre molti vantaggi. / Non c’è bisogno di far segni con le dita per mandare segreti messaggi, / né di attendere un cenno d’intesa. / Siederai vicino alla donna prescelta e nessuno avrà niente da ridire: / stringiti ben bene fianco a fianco, più che puoi. / Il bello è che la linea divisoria, si voglia o no, impone di star stretti / e che proprio le regole del luogo ti fanno toccare la ragazza. / A questo punto dovrai cercare d’attaccar discorso / E una frase banale sarà l’avvio della conversazione: / “Di chi sono quei cavalli, laggiù”, domanderai da buon tifoso; / e se lei fa il tifo per qualcuno, fallo subito anche tu. / E quando sfilerà la grande processione con gli dei d’avorio, / Venere, tua signora, applaudirai con calorosi battimani; / se poi, come succede, un po’ di polvere le cade sul vestito, / subito devi scuoterla via con le dita, / e se la polvere proprio non c’è, scuoti via quella che non c’è: /ogni occasione è buona per le tue attenzioni.

Se l’amore è ars, tale ars richiede tecnica; l’ars retorica, infatti, ha bisogno dell’inventio per trovare le argomentazioni; qui l’inventio sono le ragazze e compito del precettore è “insegnare” dove trovarle e come “catturarle”.

E’ un gioco estremamente sopraffino quello che mette in atto Ovidio che, non si sa quanto inconsapevolmente, descrive il modus vivendi della buona società romana, soprattutto sul piano della amoralità: infatti quello che qui il poeta sottolinea è veramente l’arte della conquista fine a se stessa, che si conclude nel possesso fisico, dimentico, come ancora era negli elegiaci precedenti, del sentimento. Non è un caso sarà proprio quest’opera a “dar fastidio” ad Augusto, che tentava di “moralizzare”, con la riscoperta dei valori antichi, la sua Roma. Che tale operetta, inoltre, segni una differenza con l’esperienza elegiaca precedente si misura anche dal passaggio dal soggettivismo all’oggettivismo realizzato attraverso un insegnamento verso un tu generico. Infatti se negli Amores leggiamo che ad Ovidio gli piacciono tutte, nell’Ars, viceversa, deve insegnare ai suoi discepoli a “farsi piacere tutte le donne”. Affinché ciò avvenga egli utilizza la metafora della caccia, in cui le donne sono le prede di cacciatori che devono utilizzare tutte le trappole e tutte le tecniche venatorie atte a conquistarle. La conquista si disegna pertanto non come l’affermazione di un “rapporto” che, da Catullo a Properzio è visto come foedus, ma solo come il raggiungimento di un piacere sessuale al quale le femmine devono cedere.

E’ evidente che tale situazione si presti più ad un gioco delle parti che ad una vera e propria rappresentazione di un amans complesso, tanto più che egli stesso appare più un attore all’interno di una piéce in cui tutti conoscono le loro parti. Il problema è che il palcoscenico reale è Roma, e questo ad Augusto non va giù.

Nei Remedia amoris, Ovidio capovolge la sua funzione: se nell’Ars egli si professava come magister, qui egli si fa medico, che prescrive i rimedi necessari per guarire dalla passione contratta. Infatti così si rivolge a Cupido, nell’incipit della sua operetta, appena poco più di 800 versi:

William Bouguereau: Cupido

Il NUOVO COMPITO DI GUARITORE DELLE FERITE D’AMORE

(vv. 11-22)

Nec te, blande puer, nec nostra prodimus artes,

nec nova praeteritum Musa retexit opus.

Si quis, amans quod amare iuvat, feliciter ardet,

gaudeat et vento naviget ille suo;

at si quis male fert indignae regna puellae,

ne pereat, nostrae sentiat artis opem.

Cur aliquis laqueo collum nodatus amator

a trabe sublimi triste pependit onus?

Cur aliquis rigidfo fodit sua pectora ferro?

Invidiam caedis pacis amator habes.

Qui, nisi desierit, misero periturus amores est,

desinat, et nulli funeris auctor eris.

Non tradisco te, sedicente fanciullo, né l’arte che è mia, / e una nuova Musa non ha disfatto la trama del mio precedente lavoro. / Se c’è chi ama e questo amore gli provoca piacere, felice della sua passione / goda e navighi col favore del vento, / ma se qualcuno mal sopporta la tirannia di una fanciulla ingrata, / per non soccombere, provi l’efficacia della mia arte. / Come mai c’è chi, per amore, stretto il collo in un laccio, / s’è impiccato a un’altissima trave, triste fardello? / Perché un altro si è trafitto il petto col duro ferro? / Tu che ami la pace ti rendi odioso col puro sangue. / Chi, se non smette di amare, è destinato a morire di un amore infelice, / smetta, tu non sarai causa di un amore infelice.

Qui il poeta si rivolge direttamente a Cupido, che lo aveva ispirato nelle opere precedenti: e lo istruisce, ricordandogli che, se egli è il dio dell’amore, non può esserlo della morte che a volte tale sentimento può provocare. La finzione dell’Ars si applica anche ai Remedia: se nella prima Ovidio individua le tecniche, nella seconda le rovescia: se per conquistare si va a teatro, per guarire d’amore si sta solo, se per portarsi una donna a letto bisogna farcela piacere, adesso dobbiamo solo guardare i difetti ecc. ecc. Ma non è questo il vero interesse del testo, quanto la difesa della sua poesia, considerata dai lettori, lasciva e diseducativa. Il suo attacco non è sull’oggetto poesia, ma sull’invidia che il suo straordinario successo ha provocato; d’altra parte afferma che il genere dell’elegia richiede solo argomenti bassi, mentre è dell’epica la descrizione di personaggi complessi e profondi.

I Medicamenta faciei s’inseriscono a loro volta tra i libri didascalici: è un operetta, di cui ci è giunta soltanto la prima parte, che insegna alle donne la cura del corpo. Questi appartengono più al lusus tipicamente letterario, in cui il nostro mette in luce la sua versatilità di poeta al servizio delle donne, discettando sui loro cosmetici e sul modo di diventare belle; egli individua la vera bellezza femminile nella cura di sé che si allontanano tanto dalla disardorna semplicità delle matrone, quanto dallo sfarzo eccessivo. Per lui “essere belle” equivale aver cura di sé e a tale scopo offre alle donne alcune ricette di creme di bellezza.

Museo Archeologico Di Napoli: Teca con oggetti di cosmesi

UNA CREMA DI BELLEZZA

(vv. 52-68)

“Dic age, cum teneros somnus dimiserit artus

candida quo possint ora nitere modo.”

Hordea, quae Libyci ratibus misere coloni

exue de palea tegminibusque suis;

par ervi mensura decem madefiat ab ovis:

(sed cumulent libras hordea nuda duas)

haec, ubi ventosas fuerint siccata per auras

lenta iube scabra frangat asella mola.

Et quae prima cadent vivaci cornua cervo

contere (in haec solidi sexta fac assis eat),

iamque, ubi pulvereae fuerint confusa farinae,

protinus innumeris omnia cerne cavis.

Adice narcissi bis sex sine cortice bulbos,

strenua quos puro marmore dextra terat,

sextantemque trahat cummi cum semine Tusco;

huc novies tanto plus tibi mellis eat.

Quaecumque afficiet tali medicamine vultum,

fulgebit speculo levior illa suo.

«Suvvia, spiega in che modo, dopo che il sonno ha abbandonato / le tenere membra, il viso possa risplendere candido. / All’orzo, che inviano per mare i coloni africani, / togli via paglia e pula; una misura uguale di ervi sia fatta macerare / in dieci uova (che l’orzo mondato ammonti a due libbre / quando il tutto si sarà asciugato al soffio del vento, fallo, / macinare con ruvida mola da un’asina lenta. Trita anche / corna che cadranno per prime ad un cervo longevo (ce ne / vada una sesta parte di libbra), e poi, quando si saranno / mescolate a questa polvere farinosa, setaccia subito il tutto / nei fitti fori di un vaglio. / Aggiungi dodici bulbi di narciso sbucciati, / da pestare con mano instancabile in un mortaio / ben pulito; la gomma insieme a sementa d’Etruria / pesi un sestante; a questo si aggiunga nove volte tanto di miele. / Qualunque donna curerà il volto con questo cosmetico / risplenderà più liscia del suo specchio.

Con queste tre opere, che possiamo considerare un unicum, Ovidio fonde il genere didascalico con il genere elegiaco; specchio ne è la scelta metrica: se infatti l’opera didascalica in versi utilizza l’esametro (si pensi al De rerum natura di Lucrezio) Ovidio opta per il distico tipico della poesia erotica.

Edizione delle Heroides del 1732

Heroides

L’ultima opera di carattere elegiaco, prima del suo forzato allontanamento da Roma, sono le Heroides, con cui il nostro offre un nuova forma letteraria all’interno dell’elegia: si tratta infatti di lettere di donne del mito (solo Saffo sarà una donna reale, ma l’attribuzione di tale elegia è ancora oggi discussa) rivolte verso l’uomo, allontanatosi o per motivi di guerra o per tradimento: le Heroides, quindi, si strutturano come epistole poetiche.

Anche di quest’opera esiste una duplice redazione: ad una prima raccolta contenente quattordici elegie, se ne aggiunge un’altra (scritta, presumibilmente poco prima dell’esilio): composta da tre lettere doppie in cui alla missiva della donna segue, in risposta, quella dell’uomo.

Le Heroides, nella mente di Ovidio, sono un’opera di nuova concezione: nessuno, infatti, prima di lui, aveva scritto, sotto forma di epistola poetica, un intero libro; è pur vero che di tale “tecnica” narrativa ne aveva offerto un saggio Properzio (lettera di Aretusa al marito lontano, IV, 3), ma si tratta di un caso isolato, non di un intero progetto che è quindi da ascrivere completamente al poeta abruzzese.

Cosa fa di queste lettere un esempio di poesia elegiaca? Il fatto stesso che a scriverle siano donne innamorate che si rivolgono a uomini che, per un motivo o per un altro, le hanno abbandonate: esse, infatti, vogliono tutte rivendicare il loro diritto d’amore, che per volontà o per destino, è stato infranto.

DIDONE AD ENEA

(VII, 91-113)

Fluctibus eiectum tuta statione recepi

vixque bene audito nomine regna dedi.

His tamen officiis utinam contenta fuissem,

et mihi concubitus fama sepulta foret!

Illa dies nocuit, qua nos declive sub antrum

caeruleus subitis compulit imber aquis.

Audieram vocem; nymphas ululasse putavi;

Eumenides fatis signa dedere meis.

Exige, laese pudor, poenam et violate Sychaeu

ad quem, me miseram, plena pudoris eo.

Est mihi marmorea sacratus in aede Sychaeus

(oppositae frondes velleraque alba tegunt);

hinc ego me sensi noto quater ore citari;

ipse sono tenui dixit: “Elissa, veni.”

Nulla mora est, venio, venio tibi dedita coniunx;

sum tamen admissi tarda pudore mei.

Da veniam culpae; decepit idoneus auctor;

invidiam noxae detrahit ille meae.

Diva parens seniorque pater, pia sarcina nati,

spem mihi mansuri rite dedere viri;

si fuit errandum, causas habet error honestas;

adde fidem, nulla parte pigendus erit.

Durat in extremum vitaeque novissima nostrae

prosequitur fati, qui fuit ante, tenor.

Sfuggito ai flutti, ti accolsi in un porto sicuro / e avevo a malapena udito il tuo nome che ti concessi il mio regno. / Magari mi fossi accontentata di questi favori / e il mio buon nome non fosse stato sepolto dalla nostra unione! / O quel giorno in cui un oscuro temporale con i suoi scrosci improvvisi / ci spinse nell’antro di una grotta. / Avevo udito una voce, pensai che avessero ululato le ninfe: / invece furono le Eumenidi a dare il segnale al mio destino. / Chiedi, pudore offeso, la punizione, e voi, leggi coniugali / violate e tu, mio buon nome, che non ho conservato fino alla morte / e voi, miei mani e ombre e cenere di Sicheo, da cui vado, / o me infelice, piena di vergogna. / C’è una immagine di Sicheo che ho consacrato in un tempio di marmo: / lo coprono sul davanti fronde e bende di lana bianche. / Da lì per quattro volte mi sono sentita chiamare / da una voce conosciuta: era lui che in un sussurro / mi disse: «Elissa, vieni». Nessun indugio: vengo, vengo a te, / sposa legittima, ma sono trattenuta dalla vergogna del mio peccato. / Perdona la mia colpa: mi ha ingannato una persona degna / e questo limita l’odiosità del mio errore. / Sua madre, che è una dea e il vecchio padre, pietoso fardello del figlio / mi illusero che sarebbe stato un marito fedele. / Se ero destinata a sbagliare, l’errore ha cause oneste. / e fosse stato fedele, sarebbe stato del tutto irreprensibile. / Il destino che è stato mio in passato perdura identico / fino alla fine, fino agli ultimi istanti della mia vita.

Conosciamo l’episodio per averlo letto in Virgilio: l’abbandono di Enea, costretto dal fato, costringe al suicidio, Didone. Quello che qui manca è proprio la forte motivazione, il dubbioso, alfine anche un po’ vigliacco, atteggiamento dell’eroe troiano, la rabbia e la preghiera, il senso dell’inutilità come donna e come madre: gli insegnamenti virgiliani sono tutti ripresi dalla grande tragedia greca; per Ovidio, il dolore è sopito, si sente in lui quasi l’incapacità di far emergere quell’orgoglio di donna ferita che la Didone virgiliana possiede. Osserviamo, infatti la tecnica: Ovidio s’inserisce nel momento in cui la Didone del poema è più fragile; il momento in cui si rivolge piangente alla sorella Anna. E da lì, che Ovidio la riprende, facendo di lei una donna umile, disposta a piegarsi di fronte all’uomo e da offrirgli i commoda che una vita nella reggia gli avrebbe procurato.

ERO A LEANDRO

(XIX, 1,18)

Quam mihi misisti verbis, Leandre, salutem

ut possim missam rebus habere, veni!

longa mora est nobis omnis, quae gaudia differt.

da veniam fassae; non patienter amo.

urimur igne pari, sed sum tibi viribus impar:

fortius ingenium suspicor esse viris.

ut corpus, teneris ita mens infirma puellis;

deficiam, parvi temporis adde moram.

vos modo venando, modo rus geniale colendo

ponitis in varia tempora longa mora.

aut fora vos retinent aut unctae dona palaestrae

flectitis aut freno colla sequacis equi;

nunc volucrem laqueo, nunc piscem ducitis hamo,

diluitur posito serior hora mero.

his mihi summotae, vel si minus acriter urar,

quod faciam, superest praeter amare nihil.

quod superest facio, teque, o mea sola voluptas,

plus quoque, quam reddi quod mihi possit, amo.

Christopher Williams: Ero e Leandro (1915)

Perché io possa godere del bene che mi hai mandato a parole, vieni, o Leandro, tu stesso. E’ lungo per me ogni indugio che ritarda la nostra gioia. Perdona la mia confessione: il mio amore è impaziente. Bruciamo di uguale fiamma, ma non sono uguale a te nella forza: gli uomini suppongo che abbiano un carattere più forte. Come il corpo, anche l’anima è fragile nelle tenere fanciulle; aggiungi solo un breve ritardo, ed io morirò. Voi uomini, ora nella caccia, ora coltivando i campi fecondi, consumate lungo tempo in varie attività. Vi trattiene il foro o gli esercizi della lucente palestra o piegate col morso il collo del cavallo rendendolo docile; ora prendete col laccio gli uccelli, ora i pesci con l’amo; e col vino davanti fate passare le ore tarde. A me, cui tutto questo è negato, non resta altro da farte, anche se la mia passione fosse meno ardente, se non amare. Faccio ciò che mi resta, e amo te, o mio solo piacere, anche più di quanto mi possa esser ricambiato.

Anche in questo episodio manca il supporto tragico del mito, come dice Giampero Rosati “le eroine ovidiane soffrono insomma non solo in quanto innamorate tradite o non corrisposte, ma anche – direi soprattutto – in quanto donne: (…) è questa la condizione comune che le condanna a un’esistenza segnata dall’abbandono, dall’umiliazione, dalla paura, dalla violenza”

Ciò fa di queste eroine un personaggio che, pur richiamandosi alla tragedia greca, alla novellistica, alla commedia nuova, alla poesia tragica, rimandino principalmente alle matronae o puellae romane del suo periodo: non è un caso che il passo di Ero a Leandro ci fa ripensare al Proemio del Decameron: sono le stesse donne, forse nel ‘300 maggiormente “borghesi “a cui lo scrittore di Certaldo dedica la sua opera, per dire che le eroine ovidiane sono più da tragedia borghese, che tragica, mancando in loro quel respiro epico/tragico che ha reso grande le donne del mito.

Eppure tale difetto percorre l’intera opera. E che l’artificio della lettera, fa sì che la donna prenda subito parola, al di là dell’inserimento in un fatto narrativo ben preciso: sono lamenti ad un “tu” lontano nello spazio e a volte nel tempo in cui si riversa il lamento della donna abbandonata: il fatto che esse siano, infine, quattordici non fa che rendere a volte un po’ tediosa la lettura in cui situazioni ed atteggiamenti risultano essere per lo più ripetitivi: che sia Penelope ad Ulisse, o Elena a Paride, per nominare le più conosciute, il sottofondo non cambia: si tratta sempre di rivendicare il loro diritto di non rimanere sole e abbandonate.

Metamorfosi

E’ certamente l’opera più importante di Ovidio, il suo poema, quello che, come per l’elegia, ne sancisce il cambiamento:

PROEMIO

(1, vv. 1-4)

In nova fert animus mutatas dicere formas

corpora; di, coeptis (nam vos mutastis in illa)

adspirate meis primaque ab origine mundi

ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

La mia mente mi porta a raccontare delle forme mutate in nuovi / corpi; la mia impresa, o dei, (perché anche quella voi l’avete mutata) / sostenetela e guidate il mio poema e guidate il mio poema / dalla prima origine del mondo ai nostri giorni.

Ad Ovidio occorrono solo quattro versi del proemio per introdurre la sua opera più imponente in 15 libri che aspira a raccontare ben più di duecento storie (247) di trasformazione dall’origine del mondo a oggi. A dire il vero il disegno è appena accennato: nel primo libro, infatti si parlerà della nascita del mondo e delle prime fasi dell’umanità; soltanto negli ultimi si accennerà alla storia di Roma sino alla divinizzazione di Cesare per opera del figliastro Augusto.

E’ che l’opera che egli si accinge a scrivere non si rifà ad Omero, ma alla Teogonia di Esiodo, come antecedente più tardo, e si confronta inoltre con la cultura erudita del tempo, quella alessandrina o più precisamente di Callimaco e dei suoi Aitìa, ma è anche vero che egli, con la sua grande capacità versificatoria lo supera: se infatti è colmo di ricercatezza e d’estrema bravura nel raccogliere in pochi versi elegantissimi miti sconosciuti, egli si accinge a farne, invece un lungo poema dove tutto il passato mitologico venga raccolto in unicum narrativo che trova la sua ragione d’essere, come dice negli ultimi versi, dalla teoria della filosofia pitagorica.

Ma, sebbene impossibile, raccogliamo almeno, in ordine di “apparizione” i miti più noti, quelli che, proprio grazie ad Ovidio, hanno ricevuto da parte di poeti e pittori, fama imperitura. Si parte da Deucaliane e Pirra, che, unici viventi dopo il “diluvio universale” chiedono a Giove di avere altre persone intorno a loro, e vengono accontentati e ordina loro di lanciare delle pietre: quelle lanciate da Deucalione si trasformano in uomini, da Pirra, donne. Si passa quindi al racconto dell’amore di un dio per una donna. Qui si inserisce la celeberrima vicenda di Apollo e Dafne:

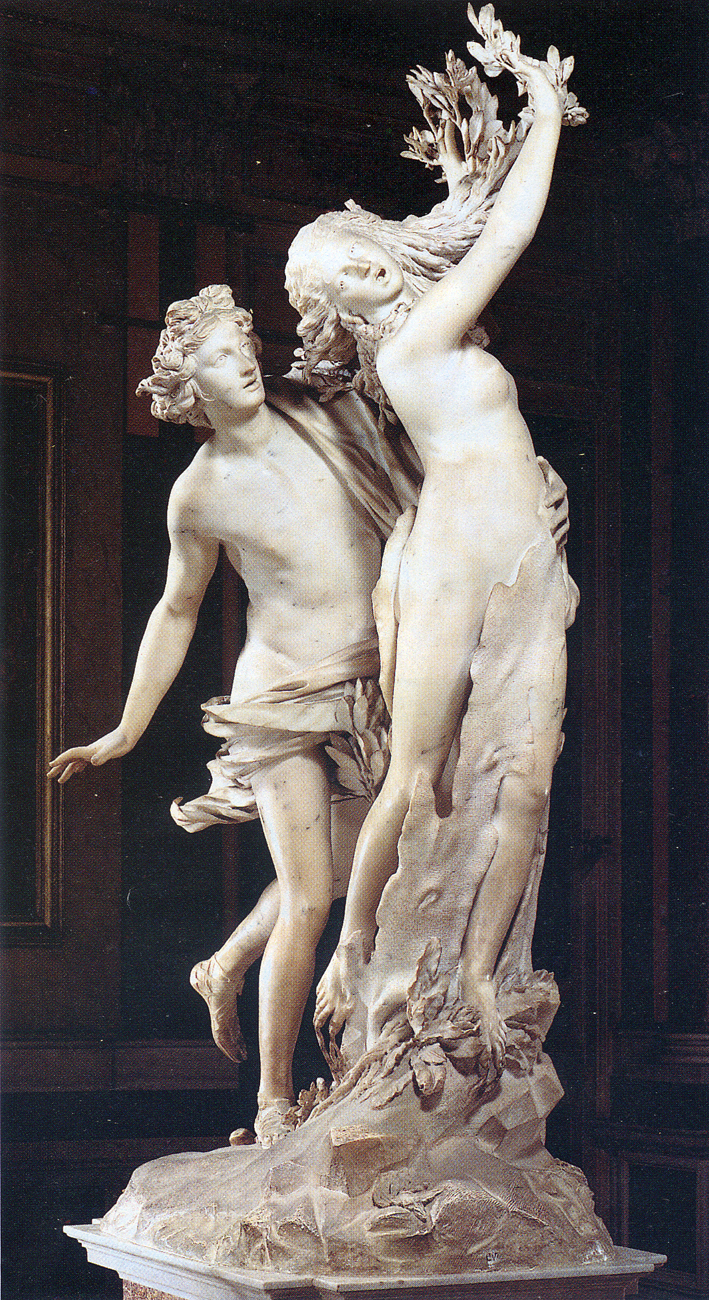

Gianlorenzo Bernini (1624)

APOLLO E DAFNE

(1, 452- 567)

Primus amor Phoebi Daphne Peneia: quem non

fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira.

Delius hunc nuper, victo serpente superbus,

viderat adducto flectentem cornua nervo

«Quid» que «tibi, lascive puer, cum fortibus armis?»

Dixerat, «ista decent umeros gestamina nostros,

qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti,

qui modo pestifero tot iugera ventre prementem

stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis.

Tu face nescio quos esto contentus amores

inritare tua nec laudes adsere nostras.»

Filius huic Veneris: «Figat tuus omnia, Phoebe,

Te meus arcus» ait, «quantoque animalia cedunt

cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra».

Dixit et, eliso percussis aere pennis,

inpiger umbrosa Parnasi constitit arce

eque sagittifera prompsit duo tela pharetra

diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem;

quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta,

quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.

Hoc deus in nympha Peneide fixit, at illo

laesit Apollineas traiecta per ossa medullas:

protinus alter amat, fugit altera nomen amantis

silvarum latebris captivarumque ferarum

exuviis gaudens innuptaeque aemula Phoebes;

vitta coercebat positos sine lege capillos.

Multi illam petiere, illa aversata petentes

inpatiens expersque viri nemora avia lustrat

nec, quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia, curat.

Saepe pater dixit «generum mihi, filia, debes»,

saepe pater dixit «debes mihi, nata, nepotes»:

illa velut crimen taedas exosa iugales

pulchra verecundo subfuderat ora rubore

inque patris blandis haerens cervice lacertis

«Da mihi perpetua, genitor carissime,» dixit

«virginitate frui: dedit hoc pater ante Dianae.»

Ille quidem obsequitur; sed te decor iste, quod optas,

esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat.

Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes,

quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt;

utque leves stipulae demptis adolentur aristis,

ut facibus saepes ardent, quas forte viator

vel nimis admouit vel iam sub luce reliquit,

sic deus in flammas abiit, sic pectore toto

uritur et sterilem sperando nutrit amorem.

Spectat inornatos collo pendere capillos

et «Quid, si comantur?» ait; videt igne micantes

sideribus similes oculos, videt oscula, quae non

est vidisse satis; laudat digitosque manusque

bracchiaque et nudos media plus parte lacertos;

siqua latent, meliora putat. Fugit ocior aura

illa levi neque ad haec revocantis verba resistit:

«Nympha, precor, Penei, mane! non insequor hostis;

Nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leonem,

sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae,

hostes quaeque suos; amor est mihi causa sequendi.

Me miserum! ne prona cadas indignave laedi

crura notent sentes, et sim tibi causa doloris.

Aspera, qua properas, loca sunt: moderatius, oro,

curre fugamque inhibe: moderatius insequar ipse.

Cui placeas, inquire tamen; non incola montis,

non ego sum pastor, non hic armenta gregesque

horridus obseruo. Nescis, temeraria, nescis

quem fugias, ideoque fugis. Mihi Delphica tellus

et Claros et Tenedos Patareaque regia servit;

Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque

estque, patet; per me concordant carmina nervis.

Certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta

certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit.

Inventum medicina meum est, opiferque per orbem

dicor, et herbarum subiecta potentia nobis:

ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis,

nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes!»

Plura locuturum timido Peneia cursu

fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit,

tum quoque visa decens; nudabant corpora venti,

obviaque adversas vibrabant flamina vestes,

et levis inpulsos retro dabat aura capillos,

auctaque forma fuga est. Sed enim non sustinet ultra

perdere blanditias iuvenis deus, utque monebat

ipse amor, admisso sequitur vestigia passu.

Ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo

vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem;

alter inhaesuro similis iam iamque tenere

sperat et extento stringit vestigia rostro;

alter in ambiguo est, an sit conprensus, et ipsis

morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit:

sic deus et virgo; est hic spe celer, illa timore.

Qui tamen insequitur, pennis adiutus amoris

ocior est requiemque negat tergoque fugacis

inminet et crinem sparsum cervicibus adflat.

Viribus absumptis expalluit illa citaeque

victa labore fugae, spectans Peneidas undas

«Fer, pater,» inquit «opem, si flumina numen habetis!

Qua nimium placui, mutando perde figuram!»

Vix prece finita torpor gravis occupat artus:

mollia cinguntur tenui praecordia libro,

in frondem crines, in ramos bracchia crescunt;

pes modo tam velox pigris radicibus haeret,

ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa.

Hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite dextra

sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus

conplexusque suis ramos, ut membra, lacertis

oscula dat ligno: refugit tamen oscula lignum.

Cui deus «At quoniam coniunx mea non potest esse

arbor eris certe» dixit «mea. Semper habebunt

te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae.

Tu ducibus Latiis aderis, cum laeta triumphum

vox canet et visent longas Capitolia pompas.

Postibus Augustis eadem fidissima custos

ante fores stabis mediamque tuebere quercum,

utque meum intonsis caput est iuvenale capillis,

tu quoque perpetuos semper gere frondis honores».

Finierat Paean: factis modo laurea ramis

adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.

Il primo amore di Febo fu Dafne, figlia di Peneo, / e non fu dovuto al caso, ma all’ira implacabile di Cupido. / Ancora insuperbito per aver vinto il serpente, il dio di Delo, / vedendolo che piegava l’arco per tendere la corda: / «Che vuoi fare, fanciullo arrogante, con armi così impegnative?» / gli disse. «Questo è peso che s’addice alle mie spalle, / a me che so assestare colpi infallibili alle fiere e ai nemici, / a me che con un nugolo di frecce ho appena abbattuto Pitone, / infossato col suo ventre gonfio e pestifero per tante miglia. / Tu accontèntati di fomentare con la tua fiaccola, / non so, qualche amore e non arrogarti le mie lodi». / E il figlio di Venere: «Il tuo arco, Febo, tutto trafiggerà, / ma il mio trafigge te, e quanto tutti i viventi a un dio / sono inferiori, tanto minore è la tua gloria alla mia». / Disse, e come un lampo solcò l’aria ad ali battenti, / fermandosi nell’ombra sulla cima del Parnaso, / e dalla faretra estrasse due frecce / d’opposto potere: l’una scaccia, l’altra suscita amore. / La seconda è dorata e la sua punta aguzza sfolgora, / la prima è spuntata e il suo stelo ha l’anima di piombo. / Con questa il dio trafisse la ninfa penea, con l’altra / colpì Apollo trapassandogli le ossa sino al midollo. / Subito lui s’innamora, mentre lei nemmeno il nome d’amore / vuol sentire e, come la vergine Diana, gode nella penombra / dei boschi per le spoglie della selvaggina catturata: / solo una benda raccoglie i suoi capelli scomposti. / Molti la chiedono, ma lei respinge i pretendenti / e, decisa a non subire un marito, vaga nel folto dei boschi / indifferente a cosa siano nozze, amore e amplessi. / Il padre le ripete: «Figliola, mi devi un genero»; / le ripete: «Bambina mia, mi devi dei nipoti»; / ma lei, odiando come una colpa la fiaccola nuziale, / il bel volto soffuso da un rossore di vergogna, / con tenerezza si aggrappa al collo del padre: / «Concedimi, genitore carissimo, ch’io goda», dice, / «di verginità perpetua: a Diana suo padre l’ha concesso». / E in verità lui acconsentirebbe; ma la tua bellezza vieta / che tu rimanga come vorresti, al voto s’oppone il tuo aspetto. / E Febo l’ama; ha visto Dafne e vuole unirsi a lei, / e in ciò che vuole spera, ma i suoi presagi l’ingannano. / Come, mietute le spighe, bruciano in un soffio le stoppie, / come s’incendiano le siepi se per ventura un viandante / accosta troppo una torcia o la getta quando si fa luce, / così il dio prende fuoco, così in tutto il petto / divampa, e con la speranza nutre un impossibile amore. / Contempla i capelli che le scendono scomposti sul collo, / pensa: ‘Se poi li pettinasse?’; guarda gli occhi che sfavillano / come stelle; guarda le labbra e mai si stanca / di guardarle; decanta le dita, le mani, / le braccia e la loro pelle in gran parte nuda; / e ciò che è nascosto, l’immagina migliore. Ma lei fugge / più rapida d’un alito di vento e non s’arresta al suo richiamo: / «Ninfa penea, férmati, ti prego: non t’insegue un nemico; / férmati! Così davanti al lupo l’agnella, al leone la cerva, / all’aquila le colombe fuggono in un turbinio d’ali, / così tutte davanti al nemico; ma io t’inseguo per amore! / Ahimè, che tu non cada distesa, che i rovi non ti graffino / le gambe indifese, ch’io non sia causa del tuo male! / Impervi sono i luoghi dove voli: corri più piano, ti prego, / rallenta la tua fuga e anch’io t’inseguirò più piano. / Ma sappi a chi piaci. Non sono un montanaro, / non sono un pastore, io; non faccio la guardia a mandrie e greggi / come uno zotico. Non sai, impudente, non sai / chi fuggi, e per questo fuggi. Io regno sulla terra di Delfi, / di Claro e Tènedo, sulla regale Pàtara. / Giove è mio padre. Io sono colui che rivela futuro, passato / e presente, colui che accorda il canto al suono della cetra. / Infallibile è la mia freccia, ma più infallibile della mia / è stata quella che m’ha ferito il cuore indifeso. / La medicina l’ho inventata io, e in tutto il mondo guaritore / mi chiamano, perché in mano mia è il potere delle erbe. / Ma, ahimè, non c’è erba che guarisca l’amore, / e l’arte che giova a tutti non giova al suo signore!». / Di più avrebbe detto, ma lei continuò a fuggire / impaurita, lasciandolo a metà del discorso. / E sempre bella era: il vento le scopriva il corpo, / spirandole contro gonfiava intorno la sua veste / e con la sua brezza sottile le scompigliava i capelli / rendendola in fuga più leggiadra. Ma il giovane divino / non ha più pazienza di perdersi in lusinghe e, come amore / lo sprona, l’incalza inseguendola di passo in passo. / Come quando un cane di Gallia scorge in campo aperto / una lepre, e scattano l’uno per ghermire, l’altra per salvarsi; / questo, sul punto d’afferrarla e ormai convinto / d’averla presa, che la stringe col muso proteso, / quella che, nell’incertezza d’essere presa, sfugge ai morsi / evitando la bocca che la sfiora: così il dio e la fanciulla, / un fulmine lui per la voglia, lei per il timore. / Ma lui che l’insegue, con le ali d’amore in aiuto, / corre di più, non dà tregua e incombe alle spalle / della fuggitiva, ansimandole sul collo fra i capelli al vento. / Senza più forze, vinta dalla fatica di quella corsa / allo spasimo, si rivolge alle correnti del Peneo e: / «Aiutami, padre», dice. «Se voi fiumi avete qualche potere, / dissolvi, mutandole, queste mie fattezze per cui troppo piacqui». / Ancora prega, che un torpore profondo pervade le sue membra, / il petto morbido si fascia di fibre sottili, / i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami; / i piedi, così veloci un tempo, s’inchiodano in pigre radici, / il volto svanisce in una chioma: solo il suo splendore conserva. / Anche così Febo l’ama e, poggiata la mano sul tronco, / sente ancora trepidare il petto sotto quella nuova corteccia / e, stringendo fra le braccia i suoi rami come un corpo, / ne bacia il legno, ma quello ai suoi baci ancora si sottrae. / E allora il dio: «Se non puoi essere la sposa mia, / sarai almeno la mia pianta. E di te sempre si orneranno, / o alloro, i miei capelli, la mia cetra, la faretra; / e il capo dei condottieri latini, quando una voce esultante / intonerà il trionfo e il Campidoglio vedrà fluire i cortei. / Fedelissimo custode della porta d’Augusto, / starai appeso ai suoi battenti per difendere la quercia in mezzo. / E come il mio capo si mantiene giovane con la chioma intonsa, / anche tu porterai il vanto perpetuo delle fronde!». / Qui Febo tacque; e l’alloro annuì con i suoi rami.

E’ questo uno degli episodi più celebrati dell’intero poema, posto quasi all’incipit dell’opera stessa. Esso ci dà infatti la misura di come costruisce Ovidio la sua ars “narrativa”: si tratta infatti di un vero e proprio epillio, o meglio un breve passo epico (cioè scritto in esametri), in sé conchiuso. Il passo è costruito secondo il seguente schema:

- gelosia del dispettoso Cupido verso il fratello maggiore;

- il lancio della freccia verso il dio che s’innamora perdutamente della ninfa Dafne;

- il lancio della freccia verso la donna che da quel momento proverà repulsione verso il dio;

- l’inseguimento e la fuga dei due amanti e nemici;

- richiesta di aiuto da parte di Dafne a Peleo, fiume, suo padre;

- trasformazione di Dafne in alloro attraverso la tecnica dell’omologia; ogni parte del corpo corrisponde all’albero in cui si trasforma: piedi, radici; rami, braccia; capelli, fronde; volto , chioma vegetale; corpo, tronco).

Il motivo per cui si parla di questa trasformazione è eziologico: il nome della dea corrisponde al nome greco della pianta; non solo; il dio Apollo, è dio anche della poesia e dell’arte militare: venivano cinti d’alloro le fronti sia dei poeti che dei generali portati in trionfo.

Continuando ad esaminare il I canto dove avviene un’altra trasformazione (Io trasformata in giovenca e poi tornata donna) inizia l’episodio di Fetonte (figura mitologica che vuole, pur inesperto, guidare i carri del sole; i cavalli s’imbizzarrirono e volano troppo in alto, bruciando un tratto di cielo che diviene la via lattea, quindi scendono in picchiata verso terra, bruciando la vegetazione, dando così vita al deserto della Libia; Giove, adirato contro di lui, lo uccide con un fulmine. Le sorelle lo piangono a lungo, venendo trasformate in pioppi biancheggianti.)

Le trasformazioni ovidiane offrono un mare d’immagini alcune delle quali potremo ritrovarle in Dante, nel primo canto del Purgatorio:

Tintoretto: Gara tra le Muse e le Pieridi (1540)

LA GARA TRA LE MUSE E LE PIERIDI

(V, 662 – 676)

Finierat doctos e nobis maxima cantus;

at nymphae vicisse deas Helicona colentes

concordi dixere sono. Convicia victae

cum iacerent, «Quoniam – dixit – certamine vobis

supplicium meruisse parum est, maledictaque culpae

additis, et non est patientia libera nobis,

ibimus in poenas et, qua vocat ira , sequemur.»

Rident Emathides spernuntque minacia verba;

conataeque loqui et magno clamore protervas

intentare manus, pennas exire per ungues

adspexere suos, operiri bracchia plumis,

alteraque alterius rigido concrescere rostro

ora videt volucresque novas accedere silvis.

Dumque volunt plangi, per bracchia mota levatae

aëre pendebant, nemorum convicia picae.

La maggiore tra di noi aveva finito i dotti carmi; / ed ecco che le Ninfe, con voci concordi, proclamarono / che le abitatrici d’Elicona avevano vinto. Ma poiché le vinte / attaccarono contesa : «Giacchè è poco per voi» essa disse « l’aver meritato un castigo a causa della tenzone, e alla colpa / aggiungete la tracotanza, né senza confini è la nostra sopportazione, / provvederemo al castigo e arriveremo là dove ci trascina lo sdegno». /Le fanciulle di Emazia si mettono a ridere, beffeggiano le minacciose parole; / ma mentre tentano di parlare e di avventare, con grandi grida, / le mani audaci, videro dalle proprie unghie / spuntare penne, coprirsi le braccia di piume; / l’una scorge il volto dell’altra prolungarsi con un duro becco / e aggiungersi nei boschi quali nuovi uccelli. / Mentre volevano percuotersi di dolore il petto, per aver agitato le braccia / Si trovano sospese nell’aria, quali piche, schiamazzanti nei boschi.

e nel primo canto del Paradiso:

Jusepe De Ribera: Apollo e il satiro Marsia

Jusepe De Ribera: Apollo e il satiro Marsia

IL SATIRO MARSIA

(VI, 385 – 391)

Sic ubi nescio quis Lycia de gente virorum

rettulit exitium, satyri reminiscitur alter,

quem Tritoniaca Latous harundine victum

affecit poena. «Quid me mihi detrahis?» inquit;

«A! piget, a! non est» clamabat «tibia tanti».

Clamanti cutis est summos direpta per artus

nec quicquam nisi vulnus erat; cruor undique manat

detectique patent nervi trepidaeque sine ulla

pelle micant venae; salientia viscera possis

et perlucentes numerare in pectore fibras.»

Quando così ebbe riferito, né so chi sia stato, la miserabile fine / di quegli uomini della gente di Licia, un altro si rammenta del satiro, / che il figlio di Latona punì, dopo vinto col suono del flauto, sacro alla dea / Tritonide. «Perché mi strappi a me stesso?» egli diceva; / «Ahimè mi pento! Ahimè! Un flauto non vale tanto strazio!» / Ma mentre egli urlava, a fior delle membra gli fu strappata la pelle / né altro era se non una sola ferita; da ogni parte scorre sangue, affiorano scoperti i muscoli e senza alcuna protezione / guizzano pulsando le vene. Potresti contargli le viscere palpitanti / e il brillio delle fibre sul petto.

Tutti gli episodi proseguono nel poema senza soluzione di continuità. Perché tale scelta? Se la vita è un continuo tramutarsi da un oggetto all’altro, anche l’opera sarà un continuo trasformarsi da un corpo ad un altro:

L’INSEGNAMENTO DI PITAGORA

(XV, 153-159; 165-168)

O genus attonitum gelidae formidine mortis,

quid Styga, quid tenebras et nomina vana timetis,

materiem vatum, falsi terricula mundi?

Corpora, sive rogus flamma seu tabe vetustas

abstulerit, mala posse pati non ulla putetis.

Morte carent animae semperque priore relicta

sede novis domibus vivunt habitantque receptae.

…

Omnia mutantur, nihil interit: errat et illinc

huc venit, hinc illuc, et quoslibet occupat artus

spiritus eque feris humana in corpora transit

inque feras noster nec tempore deperit ullo.

…

… animam sic semper eandem

esse, sed in varias doceo migrare figuras.

O razza spaurita dall’incubo della gelida morte, / perché temete lo Stige, perché le tenebre e i nomi senza consistenza, / argomenti di poeti e minacce di un mondo irreale? / Sia che il rogo con le fiamme, sia che il lungo tempo con la consunzione, / ci abbiano sottratto i nostri corpi, state certi che essi non possono subire alcun danno. / Libere da morte sono le anime; lasciata la precedente sede, esse sempre vivono in nuove / dimore e, quivi accolte, stanno come nella propria casa. / …. / Tutto si muta, nulla perisce: libero si muove lo spirito: / da là viene qua e, da qua, là; occupa indifferenti membra; / da corpi ferini esso trasmigra in corpi umani, / così come da noi in quelli ferini, né in alcun tempo viene meno. / …. / … così io vii insegno che l’anima è sempre la stessa, / ma trasmigra in vari aspetti.

E’ che per Ovidio la natura e ciò che è stato creato (il costruito) ha in sé uno spirito vitale che mai non muore e che pertanto “passa” da uno spirito all’altro, continuamente; per questo la sua opera non ha fratture, ma non ha neanche cronologia; il nostro ci ha tentato nei primi canti e negli ultimi; ma lo spirito non ha tempo: è un morire e rinascere che non si esaurisce mai.

Quindi quello che permane sono le storie della trasformazione, alcune delle quali sono diventate, anche grazie a lui, delle vere e proprie storie eterne, come quelle di Orfeo ed Euridice, o storie in cui lui si riconosce, non senza una punta di orgoglio, come quella di Aracne, trasformata dall’invidiosa Latona, in ragno a tessere, per tutta la vita (come fa Ovidio stesso nel suo poema), e Narciso: ed è proprio in quest’ultimo esempio che traiamo la straordinaria capacità versificatoria e lessicale: Se cupit imprudens et qui probat ipse probatur, / dumque petit petitur pariterque accendit et ardet (ignaro brama se stesso; mentre loda è da se stesso lodato; mentre desidera è desiderato: parimenti causa e scopo della sua passione.)

Caravaggio: il mito di Narciso (1597/1599)

Fasti

Con i Fasti Ovidio torna allo stile elegiaco e, così come con le Heroides aveva preso a modello un’elegia di Properzio, lo stesso fa con quest’opera: infatti nella sua opera il nostro aveva trovato, nel IV libro, 5 poesie “eziologiche” in cui il venivano descritte l’origine delle località e dei riti di Roma.

Lo stesso fa Ovidio, ma, allo stesso modo dell’Heroides, un exemplum properziano, diventa l’occasione per scrivere un intero libro. Questa volta si tratta di spiegare l’origine dei dodici mesi, il perché del loro nome e delle feste che in essi si svolgono.

Dall’argomento sopra descritto è evidente che tale opera doveva, in qualche modo, avvicinare, forse ancor più delle Metamorfosi, il poeta all’entourage augusteo. Ma questo non avviene; infatti nel bel mezzo della composizione dell’opera giunge l’ordine dell’imperatore di lasciare Roma e di esser stato relegato nell’incivile città di Tomi.

E’ un fulmine a ciel sereno per Ovidio. L’opera che doveva ingraziarlo ad Augusto, viene abbandonata al VI libro, poi ripresa nella città straniera, dove ci giunge la notizia che il poeta avesse corretto la prima parte e l’avesse portata a termine, cambiandone il destinatario, non più Augusto e nemmeno Tiberio, da cui ormai non aspettava alcuna grazia ma a Germanico, nipote di Tiberio, come estrema speranza, semmai avesse raggiunto il soglio imperiale, di poter rivedere l’amata Roma.

Quest’ultima parte, di cui si discute l’esistenza (ma è reale la correzione della prima e il cambio del destinatario, effettuato alla morte di Augusto), non ci è pervenuta, e ci restano appunto i primi sei libri corrispondenti ad altrettanti sei mesi.

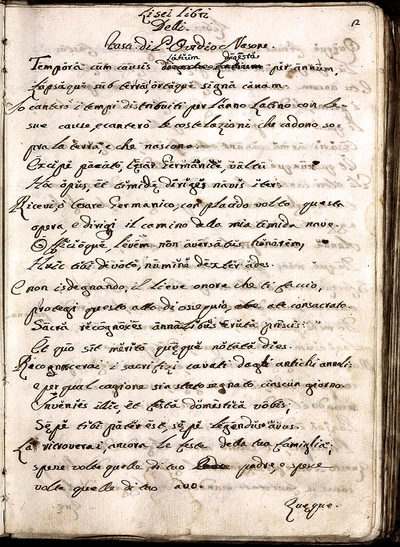

PROEMIO

(vv. 1-12)

Tempora cum causis Latium digesta per annum

lapsaque sub terras ortaque signa canam.

Excipe pacato, Caesar Germanice, voltu

hoc opus et timidae derige navis iter,

officioque, levem non aversatus honorem,

en tibi devoto numine dexter ades.

Sacra recognosces annalibus eruta priscis

et quo sit merito quaeque notata dies.

invenies illic et festa domestica vobis;

saepe tibi pater est, saepe legendus avus,

quaeque ferunt illi, pictos signantia fastos,

tu quoque cum Druso praemia fratre feres.

Canterà i tempi distinti per anno Latino / con i loro motivi, quali stelle nascano e quali tramontino. / O Cesare Germanico, accogli con volto sereno / quest’opera, e guida il corso della mia timida nave / e non disdegnare un così piccolo dono del mio ossequioso dovere, / assisti a quest’opera con i tuoi Auguri, che a te consacro. / Qui troverai le feste tratte dagli antichi Annali, / gli eventi straordinari di cui sono riportati ogni giorno. / Qui troverai i giorni festivi della tua famiglia, / spesso dovrai leggere il nome di tuo padre o di un tuo avo, / e riporterai ancora gli onori insieme a tuo fratello Druso / che segnano i Fasti dipinti.

Certo per l’irridente Ovidio i tempi erano cambiati e, quando li aveva cominciati a Roma, non si respirava più quell’aria “frizzante” degli amori leggeri: era ora il tempo di un’opera seria, in linea con la volontà di Augusto e il suo spirito di “restaurazione”. Allora cosa non ha funzionato? Perché nel bel mezzo di un’opera per lui celebrativa l’ha voluto allontanare da Roma.

Copia del ‘700 dei Fasti

A leggere il proemio ci sono tutti i temi dei sei Fasti rimastoci: l’unica differenza tra quelli scritti a Roma e la correzione fatta a Tomi è nel nome di Germanico. Vi è in essi tutta la conoscenza della storia di Roma attraverso la consultazione degli “Annali”, vi è, come già nelle Metamorfosi, la profonda erudizione storica e mitologica; vi è ancora l’attenzione ossessiva della forma che si richiama all’alessandrinismo; vi è inoltre una conoscenza non certo banale delle stelle e del loro movimento celeste, che cosa mancava, per essere accettata?

E’ che manca l’adesione, ed un lettore attento se ne accorge: Ovidio sceglie questo argomento perché gli permette, come nel poema epico, di raccontare, siano esse leggende o miti e di scegliere il momento straordinario, quello che colpisce il lettore (per esempio per la divinizzazione di Romolo, la poesia ovidiana si sofferma più sull’occhio esterrefatto di chi osserva il fenomeno che per il significato in sé).

Può anche “piacerci” l’ironia con cui dipinge certi rituali, ma può accadere a noi moderni: non inganna chi vuole una poesia che si richiami ai vecchi valori e non che li giudichi sotto l’egida dell’estetica.

Tristia

I Tristia sono la prima opera scritta fuori di Roma. In essi Ovidio riprende il significato letterale greco di tale genere e dà vita, pertanto, ad una vera e propria “poesia del lamento”. Sono divisi in cinque libri:

- Nel primo (composto da 11 elegie) ci racconta del viaggio compiuto verso Tomi;

- Il secondo presenta una sola lunga elegia indirizzata ad Augusto a cui impetra il ritorno;

- il terzo, il quarto e il quinto ci narrano della sua permanenza a Tomi.

L’ULTIMO SGUARDO

(1, 3, vv.27-40)

Iamque quiescebant voces hominumque canumque,

lunaque nocturnos alta regebat equos.

Hanc ego suspiciens et ad hanc Capitolia cernens,

quae nostro frustra iuncta fuere Lari,

«numina vicinis habitantia sedibus» inquam,

«iamque oculis numquam templa videnda meis,

dique relinquendi, quos urbs tenet alta Quirini,

este salutati tempus in omne mihi,

et quamquam sero clipeum post vulnera sumo,

attamen hanc odiis exonerate fugam,

caelestique viro, quis me deceperit error,

dicite. pro culpa ne scelus esse putet,

ut, quod vos scitis, poenae quoque sentiat auctor:

placato possum non miser esse deo»

Si spegnevano ormai le voci e l’abbaiare dei cani, / e la luna alta nel cielo guidava i il carro nella notte. / A essa, alzando gli occhi, e al suo chiarore distinguendo / il Campidoglio, che era inutilmente contiguo alla mia casa: / «Dei che vivete in questa dimora», dissi / «templi che i miei occhi ormai più non vedranno, / dei che albergate nell’alta città di Quirino, / e che vi devo lasciare, vi saluto per sempre; / e anche se troppo tardi, dopo che già sono ferito, prendo lo scudo, / togliete però al mio esilio il fardello dell’odio, / e dite al sovrano qual è l’errore in cui sono incorso, / perché egli non ritenga un atto deliberato quella che è solo una colpa, / e perché quanto voi sapete giunga all’orecchio di chi ha emanato la pena: / se quel dio si placa io ho la possibilità di non essere sventurato».

Da come si può notare il tono è completamente cambiato e all’immagine un po’ virgiliana del silenzio degli animali risponde lo sguardo non certo adirato, ma oserei dire quasi sorpreso della scelta augustea di relegarlo. Qui si nota, infatti, come il poeta non neghi la colpa (lo fa perché non confessarla equivarrebbe ad un inasprimento della pena?) ma come essa si configuri come non volontaria.

Ion Theodorescu-Sion: Ovidio in esilio (1915)

E’ un tema che riprenderà più volte e che svilupperà in modo più articolato nella lunga egloga indirizzata ad Augusto. Anche qui egli parla di error, cioè quasi volesse indicare uno sbaglio morale, senza volontà di dolo, ma ci dirà anche che non potrà renderlo noto e quindi il tentativo di ricostruire nell’esattezza il comportamento che lo ha condotto fuori da Roma è un’operazione inutile.

Più importante è l’associare oltre il danno morale, la “colpa” poetica, cioè quell’Ars amatoria che sembra non sia proprio andata giù ad Augusto. Egli, invece, ne rivendica la liceità distinguendo il comportamento reo di personaggi letterari da quelli di chi le scrive. E’ proprio dell’elegia esser gioiosa, è proprio dell’elegia esser “erotica”; d’altra parte, ci dice Ovidio, quando egli descriveva personaggi di sesso femminile, non erano mai matrone, ma “accompagnatrici”, per meglio dire prostitute, il cui gioco d’amore descritto non recava alcun danno alla loro onorabilità.

D’altra parte il libro è ricco della poesia del malinconia per la città lasciata e per gli affetti familiari spezzati, dell’insistenza nella richiesta di ritorno, dell’impossibilità di vivere in mezzo all’inciviltà: è una poesia in cui Ovidio mostra di aver perso l’amore per la vita.

Epistulae ex Ponto

Come le Heroides anche queste sono Epistulae poetiche in versi elegiaci. Il nostro ne scrive quattro libri, che ripetono stancamente temi già presenti nei Tristia. Il fatto è che Ovidio non sa più scrivere: laddove c’è troppo dolore, la sola Musa capace ad ispirarlo non può essere che malinconica. Ecco allora che qui, rivolgendosi ad amici intellettuali e lamentandosi della sua sorte, egli cerchi in qual modo di crearsi una sorta di rete epistolare in cui non si senta completamente escluso. In queste lettere, infatti, viene ribadito con forza il concetto dell’amicizia, di cui adesso ha estrema difficoltà. E’ per questo che continua a scrivere, ripetendo sempre gli stessi temi. Ma se non lo facesse , rimarrebbe muto, essendo la parola scritta, capace di sostituire l’orale. Negli ultimi libri, sembra infine, parlare anche in modo “positivo” degli incivili Geti, di cui ci dice della loro gentilezza ed accoglienza nei suoi confronti, tanto da averlo indotto a scrivere versi in getico (sarà vero?) e di essere stato, per questo, apprezzato da loro.

Eugène Delacroix: Ovidio tra gli Sciti (1862)

Ibis

Anche quest’unica elegia di 642 versi viene scritta in esilio ed è rivolta contro una malalingua che non faceva che spargere notizie irriverenti verso il poeta, anche quando questo è in esilio. Il titolo dell’opera viene ripreso da un omonima opera callimachea, che lo aveva intitolato col nome dell’uccello noto per nutrirsi di escrementi. Ovidio dichiara di rimanere ora nello stile del poeta greco, non nominando il suo avversario, ma maledicendolo per le infamie da lui compiute, ma se dovesse dar seguito al suo comportamento la sua poesia diverrebbe giambica e quindi piena di invettive, naturalmente dopo averne svelato il nome.