Cartina dell’Italia del ‘600

Cartina dell’Italia del ‘600

IL ’600 IN ITALIA

Il “barocco” si può definire come qualcosa che è ciò che non è, per meglio dire il “barocco” non è tutto ciò che prima costituiva un fatto artistico. Sua caratteristica, infatti, è il rifiuto del “classicismo”, quindi il rifiuto di come l’arte si era sviluppata sin dalle origini o sotto forma di stile “classico” o di contenuti ritenuti tali. Non per niente una delle caratteristiche di questo periodo è la “polemica tra antichi e moderni”, sottolineando la superiorità dei secondi di contro alla tradizionale superiorità dei primi.

Il suo nome deriva, secondo alcuni, da una perla irregolare, non sferica; secondo altri da un procedimento della scolastica che dava vita ad un “falso sillogismo”: proprio dal significato del nome, è evidente, infatti, che ciò che caratterizza il “barocco” è l’irregolarità (come la pietra) o lo stupore (come il falso sillogismo).

Collana con pietre barocche

Già il “manierismo” della seconda metà del ’500, aveva messo in crisi le certezze rinascimentali: basti pensare a come Tasso, ridisegnando il poema epico sotto i dettami della Poetica aristotelica, lo aveva messo in crisi con squarci lirici ed elementi problematici, o ancora a Guicciardini che già aveva mostrato l’imprevedibilità del reale, per renderci conto di come questo processo culminerà in una mancanza di certezze, di punti di riferimento che porterà gli intellettuali del XVII secolo alla percezione del vuoto che circonda il loro rapporto con il mondo. Questa percezione di vuoto fornisce agli intellettuali la possibilità di “riempirlo” in vari modi, assai diversificati, che permettono la definizione di “barocco” ad autori lontanissimi tra loro, si pensi a Giovanbattista Marino e a Galileo Galilei per l’Italia, ma lo stesso può dirsi per tutta la letteratura europea (con le dovute eccezioni che vedremo in seguito).

Per una maggiore comprensione del barocco è bene non parlare di singoli autori, bensì cercare di capire, attraverso i generi, il modo in cui il barocco, da un punto di vista letterario, introduce novità destinate a rivoluzionare il modo di concepire la poesia, il poema, il romanzo, il teatro.

Il barocco in Italia

La lirica

In Italia la lirica barocca trova come massimo esponente Giambattista Marino, tanto che si suole definirla marinismo. Egli non innova soltanto la poesia, ma anche lo “status” dell’intellettuale: ambizioso e spregiudicato riuscirà a fare del mestiere dell’intellettuale una vera e propria professione, “vendendosi”, se così si può dire, al migliore “offerente”. Non per niente si suole definire anche la sua vita barocca: falsario andò in prigione, fuggiasco, violento: come la sua poesia, anche la sua biografia è in eccesso.

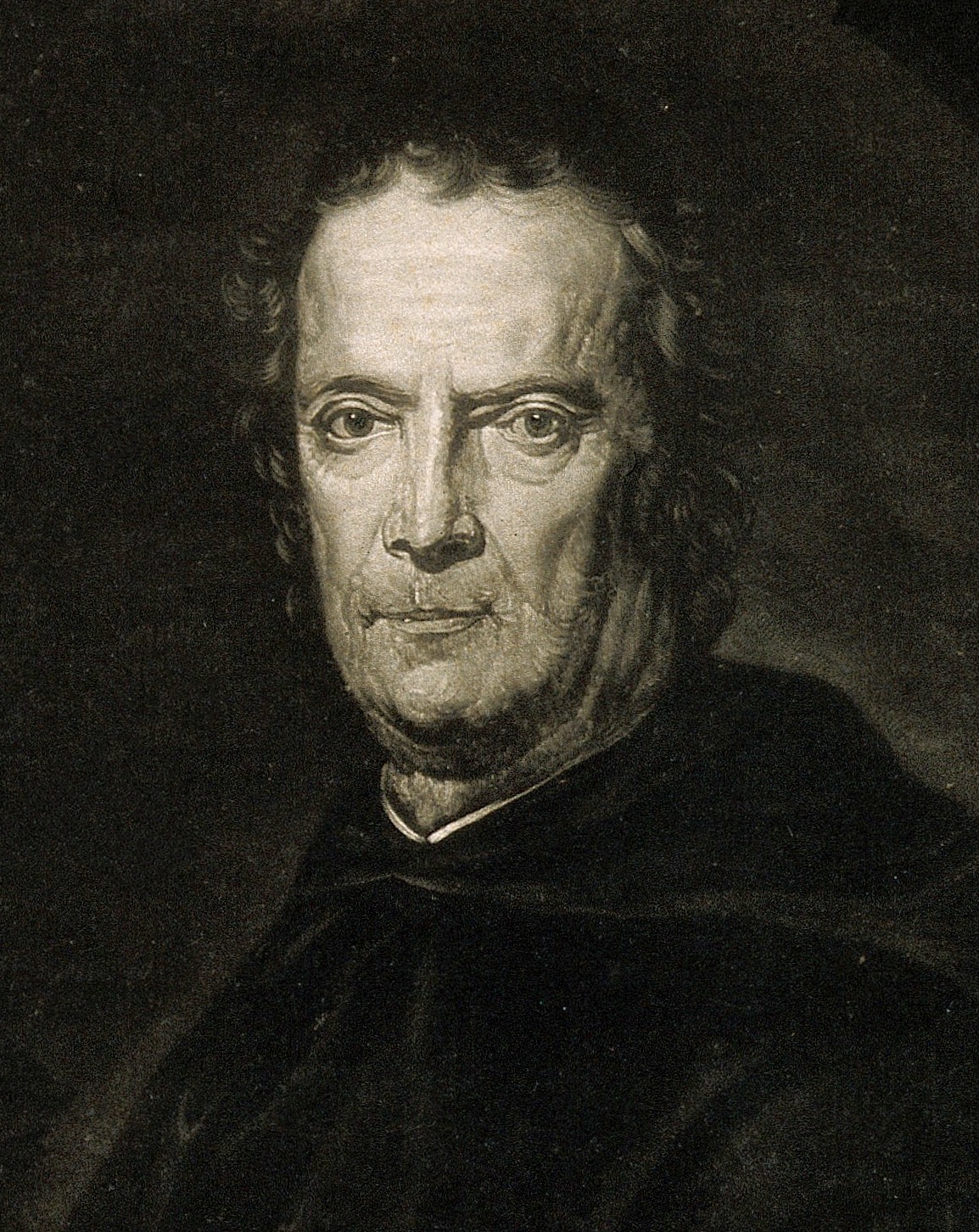

Frans Pourbus il Giovane: Ritratto di Giovanni Battista Marino (1621)

La lirica marinista possiede come fondamento i precetti dell’edonismo e della meraviglia (è del poeta il fin la meraviglia … chi non sa far stupir vada alla striglia). L’edonismo è strettamente legato alla capacità del poeta di suscitare “meraviglia” nel lettore: questo fatto dà vita a due aspetti fondamentali:

- la poesia si rivolge ad un pubblico e ne deve rispettare le attese;

- la “meraviglia” si ottiene con soluzioni formali inattese, da suscitare stupore per la “bravura” tecnica del poeta.

Sul piano retorico pertanto la lirica marinista adotta i concetti e le acutezze (originali combinazioni ed estensioni dei significati delle parole), ma soprattutto la figura della metafora. Ne deriva un’arte puramente cerebrale, il cui scopo è quello di lavorare fondamentalmente sul significante.

Prendiamo, ad esempio, questo sonetto, ricco di reminiscenze della letteratura classica e petrarchesche e come egli le reinterpreta facendone qualcosa di “nuovo” e “meraviglioso”:

TRANQUILLITA’ NOTTURNA

Pon mente al mar, Cratone, or che ’n ciascuna

riva sua dorme l’onda e tace il vento,

e Notte in ciel di cento gemme e cento

ricca spiega la veste azzurra e bruna.

Rimira ignuda e senza nube alcuna

nuotando per lo mobile elemento,

misto e confuso l’un con l’altro argento,

tra le ninfe del ciel danzar la Luna.

Ve’ come van per queste piagge e quelle

con scintille scherzando ardenti e chiare,

volte in pesci le stelle, i pesci in stelle.

Sì puro il vago fondo a noi traspare

che fra tanti dirai lampi e facelle:

Ecco in ciel cristallin cangiato il mare.

Guarda attentamente il mare, Cratone, ora che in ogni / suo punto riposa l’onda e tace il vento, / e la notte, tempestata di infinite stelle, / distende nel cielo la sua veste color azzurro cupo. // Osserva con attenzione (la luna) nuda e senza essere velata dalle nuvole / nuotando nel mare, misto tra il colore argento dei due elementi, / danzare tra le stelle del cielo. // Vedi come vanno per questi tratti di mare e di cielo, scherzando con le scintille brillanti e chiare, le stelle trasformate in pesci e i pesci in stelle. // Ci appare a noi così puro il bel fondo, che dirai tra tante luci e fiaccole: “Ecco il mare, mutato in un cielo cristallino”.

Edizione delle Rime di Marino del XVII sec.

Abbiamo qui, infatti, l’uso della “metafora continuata”: se il cielo per colore e immensità è metafora dello spazio marino, è normale che a sua volta quest’ultimo diventi metafora della volta celeste; ne consegue che la luce che appare nel cielo e riflette se stessa nel mare, illumina d’argento i dorsi dei pesci, ma anche il chiarore “argenteo” delle stelle. Quindi i due si confondono: non esistono più due entità, ma la metamorfosi d’entrambi (da qui la meraviglia del lettore).

La metafora continuata appare anche in quest’altro testo di Marino:

DONNA CHE SI PETTINA

Onde dorate, e l’onde eran capelli,

navicella d’avorio un dì fendea;

una man pur d’avorio la reggea

per questi errori preziosi e quelli;

e, mentre i flutti tremolanti e belli

con drittissimo solco dividea,

l’òr delle rotte fila Amor cogliea,

per formarne catene a’ suoi rubelli.

Per l’aureo mar, che rincrespando apria

il procelloso suo biondo tesoro,

agitato il mio core a morte gìa.

Ricco naufragio, in cui sommerso io moro,

poich’almen fur, ne la tempesta mia,

di diamante lo scoglio e ’l golfo d’oro!

Onde dorate e le onde erano i capelli / un giorno una navicella d’avorio fendeva; / la guidava una mano d’avorio / in questi e quei viaggi fra le onde preziose; // e mentre le onde tremolanti e belle / divideva con un nettissimo solco / Amore raccoglieva l’oro dei capelli spezzati / per formare così catene a chi si ribella. / Per il biondo mare, che increspandosi apriva / il tempestoso suo biondo tesoro, / il mio cuore agitato andava verso la morte. // Ricco naufragio, nel quale io sommerso muoio; / perché almeno furono, nella mia tempesta / lo scoglio di diamante ed il golfo d’oro.

In questo sonetto, infatti, al di là di ciò che rappresenta di scenografico, con colori accecanti e sgargianti – bianco, biondo, oro – ciò che colpisce è che la metafora, che come nell’altro testo, esplicitata nel primo verso, viene rispettata nell’intero dettato poetico, per cui se le onde sono metafora dei ricci dei capelli della donna, quest’ultimi sono a loro volta metafora delle onde.

Un altro elemento fortemente presente nella poesia del napoletano è la sensualità: essa, seppur suscita scalpore, non s’allontana da una parte dal concetto amore pagano, dall’altra della donna colta in movimento, come in questo piccolo madrigale (piccolo componimento con tema pastorale):

Rubens: Venere allo specchio (1612)

NINFA MUNGITRICE

Mentre Lidia premea

dentro rustica coppa

a la lanuta la feconda poppa,

i’ stava a rimirar doppio candore,

di natura e d’amore;

né distinguer sapea

il bianco umor da le sue mani intatte,

ch’altro non discernea che latte in latte.

Mentre Lidia strizzava alla pecora la mammella ricca di latte in un rustico secchio, io guardavo con attenzione al duplice biancore del latte e della donna, e non sapevo riconoscere il colore del latte da quello delle sue pure mani, da non distinguere che l’identico colore bianco in ambedue (latte e mani)

Dove continua ad esser presente il concetto metamorfico della bianchezza lattea della donna, ma che qui viene “concettualizzato” nell’arguzia finale della confusione nella distinzione dell’uno o dell’altro.

Come abbiamo sinora visto la poesia marinista ha, come oggetto precipuo del suo cantare più che l’oggetto, lo sguardo di chi lo vede; e cioè l’atto del guardare (e quindi d’indagare) a farsi vero protagonista. A tale scopo non poteva mancare una raccolta (Galeria, 1620) in cui l’arte rappresenta se stessa (e non più la realtà):

LUCREZIA

Donna, a torto ti dié l’etate antica

titolo di pudica;

ché, se quel sen piegasti

che fu d’osceno amar sozzo ricetto

non già però lasciasti

di goderne illegittimo diletto.

Se volevi lodata esser da noi,

dovevi prima ucciderti e non poi.

Lucrezia, immeritatamente l’età antica ti attribuì la fama di pudica, perché seppure t’uccidesti colpendoti in quel ventre che fu un immondo ricettacolo di un osceno amore (violenza sessuale), non hai tuttavia tralasciato di goderne in illegittimo piacere. Se volevi che noi ti essere lodata da noi, dovevi ucciderti prima, non dopo.

Artemisia Gentileschi: Lucrezia (1625)

Il piccolo madrigale infatti, al di là del tema e il modo in cui è condotto, certamente poco ortodosso, si basa sulla visione che Marino fa di un quadro rappresentante la donna romana. Come già abbiamo visto in Tasso, nel giardino d’Armida, quando Rinaldo beve la bellezza di lei riflessa in uno specchio e quell’immagine a fornire l’altra realtà, così come in Marino è il quadro ad essere oggetto di poesia.

La meraviglia, oltre che sul piano formale si ottiene anche grazie all’allargamento del poetabile. Ad esempio, per quanto riguarda la figura femminile, essa si frantuma sia da un punto di vista corporeo che tipologico:

- vengono scritte poesia sugli occhi, sulle mani, sui capelli biondi, neri, rossi etc., sui piedi e via discorrendo;

- donne brutte, pidocchiose, nell’atto di cucire, di lavorare la terra etc. etc.

- da ciò si deduce un consapevole e ricercato antipetrarchismo.

Per quest’ultimo aspetto prendiamo ad esempio una poesia di un minore, che tuttavia è indicativa di un certo gusto:

Enrico Albricci: Toilettes della bella nana (XVIII sec.)

GIOVAN LEONE SEMPRONIO

LA BELLA NANA

Per ascender al ciel folli giganti

fecer col gran Tonante alte contese;

e per far guerra a mille cori amanti

la bella nana mia dal ciel discese.

E certo la fe’ tal destin cortese,

perché, qualor mi s’offerisce avanti,

del corpo suo con le mie luci accese

tutti io rimiri ad un sol guardo i vanti.

Ma convien, per veder fra quai confini

ha posti il paradiso i suoi tesori,

che gli altri inalzin gli occhi, e ch’io li chini.

E s’io vo’ vagheggiar la dea de’ cori,

non la posso mirar ch’io non m’inchini,

né mi posso inchinar, ch’io non l’adori

Per salire al cielo i folli giganti / fecero contro Giove tonante grandi battaglie; / e per fare la guerra a mille cuori amanti / la mia bella nana scese dal cielo. // E certo la rese tale un destino gentile / perché ogni volta che mi appare davanti / con i mei occhi accesi del corpo suo / tutte le bellezze io osservi con un solo sguardo. // E’ necessario, per vedere fra quali confini / il paradiso ha posto i suoi tesori, / che gli altri alzino gli occhi, e che invece io li chini. // E se io voglio desiderare la dea dei cuori, / non la posso osservare se non m’inchino, / né mi posso inchinare che io non l’adori.

Se il fine è quello di suscitare meraviglia nel lettore attraverso gli strumenti retorici più raffinati e l’allargamento del poetabile, è evidente che i poeti marinisti non lasciano spazio ad interessi ideali o morali, per meglio dire questi due aspetti sono del tutto assenti.

Se i temi morali ed ideali sono spenti, non lo è altrettanto il tema della morte. L’estetica barocca, come già detto, si rivolge al pubblico ed è quindi non “eterna” come quella classica, ma transuente, destinata perciò a morire. Tale concetto trova espressione nell’immagine dell’orologio:

CIRO DI PERS

OROLOGIO A RUOTE

Mobile ordigno di dentate rote

lacera il giorno e lo divide in ore,

ed ha scritto di fuor con fosche note

a chi legger le sa: sempre si more.

Mentre il metallo concavo percuote,

voce funesta mi risuona al core;

né del fato spiegar meglio si puote

che con voce di bronzo il rio tenore.

Perch’io non speri mai riposo o pace,

questo, che sembra in un timpano e tromba,

mi sfida ognor contro all’etá vorace.

E con que’ colpi onde ’l metal rimbomba,

affretta il corso al secolo fugace,

e perché s’apra, ognor picchia alla tomba.

Congegno mobile di ruote dentate / scandisce il giorno e lo divide in ore / e porta scritto sul quadrante in caratteri tristi / per chi li sa interpretare: si muore ogni momento. // Mentre percuote la campana con il suo martello / una voce triste mi riecheggia nel cuore; / e non si può spiegare meglio la natura malvagia del fato / che con questa voce cupa del bronzo. // Affinché io non possa aspirare mai ad un vero riposo o a una vera pace, / questo oggetto, che assomiglia a un timpano e a una tromba, / mi costringe continuamente a battermi contro il tempo. // E con quei colpi che fanno risuonare il metallo, / accelera la corsa del tempo già di per sé fugace, / e picchia continuamente sulla pietra tombale affinché si apra.

Orologio della prima metà delo ‘600

Questo celebre sonetto “descrive”, attraverso il meccanismo dell’orologio, il trascorrere del tempo; riflettendo su questo tema emerge il concetto fortemente controriformistico del Memento mori. Non troviamo in esso un proliferare di metafore, quanto piuttosto un andamento analitico che sembra ripercorrere nel primo verso uno stile maggiormente “scientifico”, per poi abbandonarsi ad una tematica riflessiva: tale riflessione viene sottolineata dall’utilizzo di termini forti come “lacera”, “fosche”, “funeste”, “fugace”. Tutto il sonetto tuttavia sembra convergere nel verso finale, di stile concettoso, in cui il battagio picchia sulla tomba.

Il poema epico

Il poema epico, pur presente nel ’600 italiano con gli stanchi epigoni del Tasso, si sgretola, se non nella forma nel contenuto, grazie ad Alessandro Tassoni con La secchia rapita (1630) e Giambattista Marino con l’Adone (1623).

Alessandro Tassoni è consapevole di aver scritto un’opera di “nuova spezie” in quanto narra “un’impresa mezzo eroica e mezzo civile” ed è scritta in due stili “grave e burlesco”. Il nuovo genere inaugurato da Tassoni è il poema eroicomico: esso parte da un fatto storico svoltosi negli ultimi anni dell’Impero di Federico II, una rissa tra bolognesi e modenesi, ma non ne rispetta la cronologia.

Caratteristiche principali del poema sono:

- rovesciamento parodico delle virtù eroiche dei cavalieri e delle eroine (il conte di Culagna vs Tancredi e Renoppia vs Clorinda);

- mescolanza stilistica che dà vita ad un plurilinguismo tipicamente barocco.

Edizione del 1744

Come assaggio dello stile e dell’intento di Tassoni prendiamo un brano in cui si racconta una disavventura del Conte di Culagna:

LA SECCHIA RAPITA

Il conte in fretta mangia e si diparte,

ché non vorria veder la moglie morta.

Vassene in piazza ov’eran genti sparte

chi qua, chi là, come ventura porta.

Tutti, come fu visto, in quella parte

trassero per udir ciò ch’egli apporta.

Egli cinto d’un largo e folto cerchio

narra fandonie fuor d’ogni superchio.

E tanto s’infervora e si dibatte

in quelle ciance sue piene di vento,

ch’eccoti l’antimonio lo combatte

e gli rivolta il cibo in un momento.

Rimangono le genti stupefatte;

ed egli vomitando, e mezzo spento

di paura, e chiamando il confessore,

dice ad ognun ch’avvelenato more.

Il Coltra e ‘l Galiano, ambi speziali,

correan con mitridate e bollarmeno,

e i medici correan con gli orinali

per veder di che sorte era il veleno.

Cento barbieri e i preti co i messali

gl’erano intorno e gli scioglieano il seno,

esortandolo tutti a non temere

e a dir devotamente il Miserere.

Chi gli ficcava olio o triaca in gola,

e chi biturro o liquefatto grasso;

avea quasi perduta la parola,

e per tanti rimedi era già lasso:

quand’ecco un’improvisa cacarola

che con tanto furor proruppe a basso,

che l’ambra scoppiò fuor per gli calzoni

e scorse per le gambe in su i taloni.

– O possanza del ciel, che cosa è questa?

disse un barbier quando sentí l’odore;

questo è un velen mortifero ch’appesta,

io non sentii giammai puzza maggiore.

Portatel via, che s’egli in piazza resta,

appesterà questa città in poche ore. –

cosí dicea, ma tanta era la calca,

ch’ebbe a perirvi il medico Cavalca.

Come a Montecavallo i Cardinali

vanno per la lumaca a concistoro

stretti da innumerabili mortali

per forza d’urti e con poco decoro;

cosí i medici quivi e gli speziali

non trovando da uscir strada né fòro,

urtati e spinti, senza legge e metro

facean due passi innanzi e quattro indietro.

Ma poiché l’ambracane uscí del vaso

e ‘l suo tristo vapor diffuse e sparse;

cominciò in fretta ognun co’ guanti al naso

a scostarsi dal cerchio e a ritirarse;

e abbandonato il conte era rimaso,

se non ch’un prete allor quivi comparse,

ch’avea perduto il naso in un incendio,

né sentia odore; e ‘l confessò in compendio.

Confessato che fu, sopra una scala

da piuoli assai lunga egli fu posto,

e facendo a quel puzzo il popol ala,

il portâr due facchini a casa tosto:

quivi il posaro in mezzo de la sala,

chiamaro i servi, e ognun s’era nascosto;

fuor ch’una vecchia, che v’accorse in fretta

con un zoccolo in piede e una scarpetta.

Alessandro Tassoni

Il Conte mangia in fretta e s’allontana / perché non vorrebbe vedere la moglie morta. / Va in una piazza dove ci sono persone sparse / da una parte e dall’altra, come girassero a caso. / Tutti, appena lo videro, in quella parte (dove lui era) / si portano, per ascoltare le notizie che egli porta / Egli, circondato da ogni parte da una folta massa di persone / racconta fandonie che superano qualsiasi eccesso; // E tanto si eccita e si agita / in quei suoi discorsi pieni di bugie / che subito l’antimonio comincia a disturbarlo / e gli sconvolge in un attimo il cibo nel ventre. / Rimangono le persone stupefatte; / ed egli vomitando, e mezzo morto / di paura, e chiamando il confessore / afferma che egli sta morendo avvelenato. // Coltra e Damiano, entrambi farmacisti, / correvano con medicamenti / e dottori s’avvicinavano con gli orinali / per scoprire di che tipo fosse il veleno ingerito. / Cento barbieri e i preti con il messale / lo attorniano e gli liberano il petto / esortando tutti a non temere / e a dire con devozione “Miserere”. // Chi gli faceva ingerire olio e triaca / e chi burro o grasso sciolto. / Aveva quasi perso la parola, / e per i tanti medicinali era ormai sfinito; / quand’ecco un’improvvisa cacarella / che con tanta irruenza scoppiò in basso, / che il profumo scoppiò fuori i calzoni / ed uscì attraverso le gambe fino ai talloni. // “Oh, potenza del cielo! Cos’è questo?” disse un barbiere quando sentì la puzza: / “questo è un veleno mortifero che appesta; / io non ho mai sentito puzza maggiore. / Portatelo via; che se egli resta in piazza, / appesterà tutta la città in poche ore”. / Così diceva: ma tanta era la calca, / che il medico Cavalca corse in pericolo di vita. // Come i cardinali nel Quirinale / vanno nel concistoro sulla scala a chiocciola / stretti fa innumerevoli persone / a forza di spinte e con poco decoro, / così qui i medici e gli speziali / non trovando il modo per uscire dalla calca / urtati e spinti, senza ordine e misura / facevano due passi avanti e quattro indietro. // Ma poiché la cacca uscì dal corpo / diffuse e mandò nell’aria il suo pestifero puzzo / tutti subito si portarono il guanto al naso / e ad allontanarsi dal cerchio e a ritirarsi / ed il Conte rimase solo: se non che un prete che qui allora comparse / in quanto aveva perduto il naso in un incendio. // Dopo aver ricevuto l’assoluzione, sopra una scala / a pioli molto lunga fu messo; / e, facendo la folla ala a quel gran puzzo / due facchini lo portarono subito a casa. / Qui lo posero in mezzo ad una sala; / chiamarono i servi, ma tutti si erano nascosti / ad eccezione d’una vecchia che accorse subito / con ai piedi uno zoccolo ed una scarpetta.

Per quanto riguarda l’Adone il disfacimento del poema epico è svolto con maggiore evidenza. Vediamone la trama:

Amore vuole vendicarsi con sua madre Venere che l’ha picchiato e Apollo gli consiglia di farla innamorare di Adone, dunque fa in modo che il giovane arrivi a Cipro, dimora della dea. Venere incontra Adone e, colpita dalla freccia di Amore, si innamora del giovane; lo osserva mentre dorme e lo sveglia con un bacio, quindi si fa medicare il piede ferito da una rosa. Così anche Adone s’infatua della dea. Quindi i due iniziano un percorso di conoscenza. I due amanti visitano i giardini della vista e dell’odorato: il primo permette all’autore una descrizione dell’occhio, di una galleria di pitture e la narrazione della storia del pavone, il secondo invece la descrizione del naso, dell’orto dei profumi e della vita di Amore. Si visitano i giardini dell’udito, con la descrizione dell’orecchio, di un’uccelliera e del giardino della musica, e poi del gusto, con la descrizione dell’orto fruttifero, della bocca. Giunti nel giardino del tatto, Venere e Adone vengono uniti in matrimonio da Mercurio. Consumato il matrimonio in una piccola stanza, proseguono con diletto la loro vita matrimoniale. Passano dai piaceri dei sensi a quelli dell’intelletto. Sotto la guida di Mercurio i due sposi passano a visitare i tre cieli tolemaici iniziando dalla Luna dove il dio accompagnatore, prendendo spunto dalle macchie che si vedono, tesse le lodi di Galileo. Raggiunto il cielo di Venere vedono passare in rassegna le donne più celebri del futuro. Gelosia avvisa Marte della vita felice della coppia e questi dalla sua reggia (descritta) si precipita a Cipro. Venere fa fuggire Adone, dandogli un anello contro cui non valgono incanti e che lo manterrà fedele. Una ninfa conduce Adone alla dimora sotterranea della maga Falsirena. Questa tende insidie amorose al giovinetto che, sempre fedele a Venere, tenta la fuga ed è imprigionato. Gli è sottratto l’anello fatato, ma gli appare Mercurio e gli spiega le insidie che ancora lo aspettano. Trasformato per sbaglio dalla stessa Falsirena in pappagallo, può volare via dalla prigione. In questa forma si sottrae, grazie a Mercurio, ad un agguato di Vulcano e assiste agli amori di Marte e Venere nel giardino del tatto. Su consiglio di Mercurio torna nel regno sotterraneo di Falsirena per recuperare la forma prima e il suo anello, ma contro il monito del suo consigliere sottrae a Falsirena anche le armi di Meleagro, che portano morte. Ritrova Venere sotto specie di zingara che gli legge la mano: nuova occasione per metterlo in guardia contro i pericoli della caccia. I due tornano agli amori. Per distrarlo dalla noia incipiente Venere propone una partita a scacchi Adone vince, anche se con la frode, e si guadagna così il regno di Cipro: premio che accetta, ma potere che non intende esercitare. Adone partecipa al concorso di bellezza attraverso i quale si intende eleggere il re di Cipro. Pur vincendo la prova perde il pegno della vittoria, che gli è conferita solo dopo una serie di riconoscimenti. Venere subito lo distoglie dal regno a favore dei soliti trastulli. Venere deve essere presente alle feste che si danno a Citera in suo onore. Adone le strappa la concessione di poter cacciare nel parco di Diana. Durante il viaggio Venere tenta inutilmente di far conferire l’immortalità ad Adone. Marte tende ad Adone un agguato nel parco, coadiuvato da Diana: irritano un cinghiale contro Adone. Questi lo affronta con le armi di Meleagro, fatali a chi le porta, e per di più colpisce la belva con una freccia di Cupido, infondendogli furia amorosa. Un vento che scopre la coscia di Adone eccita la fiera al bacio e all’amoroso assalto in cui gli morde l’anca. Venere avvisata accorre e assiste alla morte del suo amato, piangendolo a lungo. Si cerca e si processa il cinghiale, che viene assolto, intese le ragioni amorose che l’hanno mosso. Si celebrano i funerali. Venere trasforma il cuore di Adone in anemone e indice tre giorni di giochi in onore del defunto.

- Rimane, per definirlo poema epico, solo il dato formale, la divisione in canti e l’utilizzo dell’ottava;

- il confronto che l’autore istituisce consapevolmente con il Tasso porta a rivelarne alcuni aspetti fondamentali: non più un poema di guerra, ma un poema d’amore; non più Virgilio come riferimento, ma Ovidio.

- Al nucleo tematico originario (l’amore tra Adone e Venere) che costituisce il filo rosso dell’immenso poema, Marino aggiunge una lunga serie di digressioni che fanno del poema stesso una vera e propria enciclopedia che compendiava tutto il sapere secentesco.

- La direzione principale che sorregge l’opera è quella dell’erotismo e della sensualità, che si traduce, nei versi, in un’immaginazione sbrigliata ed accesa, in cui primeggia la descrizione coloristica e lussureggiante che mostra il poeta in adorazione estatica verso la realtà del suo tempo che viene trasfigurata attraverso l’arte.

- Se l’arte supera o modella la natura, Marino utilizzerà uno stile che, come nella sua lirica, vedrà il trionfo del significante sul significato. Ma anche di uno stile che si conformava alle attese di un’aristocrazia che si voleva raffinata e preziosa. Ancora una volta Marino fa del pubblico il suo vero giudice.

- Tuttavia l’importanza del poema sta nella filosofia di fondo che lo sottende: Marino figlio del suo tempo, non è esente dalle sollecitazioni che il pensiero scientifico allora propugnava: anche i suoi eroi devono sperimentare attraverso i sensi (gusto, tatto, olfatto, vista, udito) la conoscenza del reale, che si traduce poi in un’estrema voluttà del piacere. Non per niente l’opera verrà messa all’indice dalla Chiesa controriformista.

A dimostrazione di come Marino, pur trattando una genere epico, assai diverso dalla lirica, persegua nei suoi artifici retorici , è utile riferirci a questo celeberrimo passo:

Tiziano: Venere e Adone

ELOGIO DELLA ROSA

Rosa riso d’amor, del ciel fattura,

rosa del sangue mio fatta vermiglia,

pregio del mondo e fregio di natura,

dela terra e del sol vergine figlia,

d’ogni ninfa e pastor delizia e cura,

onor del’odorifera famiglia,

tu tien d’ogni beltà le palme prime,

sovra il vulgo de’ fior donna sublime.

Quasi in bel trono imperadrice altera

siedi colà su la nativa sponda.

Turba d’aure vezzosa e lusinghiera

ti corteggia dintorno e ti seconda

e di guardie pungenti armata schiera

ti difende per tutto e ti circonda.

E tu fastosa del tuo regio vanto

porti d’or la corona e d’ostro il manto.

Porpora de’giardin, pompa de’ prati,

gemma di primavera, occhio d’aprile,

di te le Grazie e gli Amoretti alati

fan ghirlanda ala chioma, al sen monile.

Tu qualor torna agli alimenti usati

ape leggiadra o zefiro gentile,

dai lor da bere in tazza di rubini

rugiadosi licori e cristallini.

Non superbisca ambizioso il sole

di trionfar fra le minori stelle,

ch’ancor tu fra i ligustri e le viole

scopri le pompe tue superbe e belle.

Tu sei con tue bellezze uniche e sole

splendor di queste piagge, egli di quelle,

egli nel cerchio suo, tu nel tuo stelo,

tu sole in terra, ed egli rosa in cielo.

Giuseppe Volò: Natura morta con rose e biscotti (XVII sec.)

Rosa, sorriso di amore, creatura del cielo, / rosa divenuta rossa per il mio sangue, / decoro del mondo e ornamento della natura, / vergine figlia della terra e del sole, / delizia e preoccupazione di ogni ninfa e pastore, / vanto della profumata famiglia (dei fiori), / tu sei la prima in bellezza, / signora eccelsa trai fiori comuni. // Come una imperatrice su di un bel trono / tu stai là dove sei nata. / Un vorticare dolce e piacevole di brezze / ti muove intorno come una corte e ti segue / e una schiera armata di guardie pungenti / ti protegge e ti circonda. / E tu orgogliosa della tua dignità regale / porti una corona d’oro e il manto di porpora. // Rosso dei giardini, orgoglio dei prati / germoglio di primavera, luce di aprile, / di te le Grazie e gli Amoretti alati / fanno ghirlande per i capelli , gioielli per il seno. / Tu quando tornano a suggere gli alimenti consueti / un’ape gentile o un venticello leggero / offri loro da bere in un calice (rosso) come il rubino / gocce di rugiada e di nettare. // Non si inorgoglisca il sole ambizioso / di troneggiare fra le stelle minori, / perché tu fra i ligustri e le viole / mostri le tue grazie superbe e belle. Con le tue bellezze incomparabili / tu sei lo splendore dei campi della terra, il sole di quelli del cielo, / egli nella sua orbita, tu sul tuo stelo / tu sole in terra, lui rosa in cielo.

Infatti anche qui, come in Onde dorate vi è la “metafora continuata”: infatti se la rosa è la regina dei fiori, le sue spine sono diventano le guardie, i venti il corteggio e gli stami la corona. Ancora è da sottolineare la “non celata” bravura che egli manifesta nel descrivere la rosa: sono ben sette i modi in cui la definisce: riso, fattura, pregio, fregio, delizia e cura, onor, donna; è palese l’intento agonistico del poeta rispetto alla tradizione.

Eppure, in questo poema, non mancano spunti legati alla speculazione scientifica-filosofica; si veda qui un altro famosissimo passo dell’Adone in cui il poeta elogia Galilei e le sue scoperte scientifiche:

ELOGIO DI GALILEO

Tempo verrà che senza impedimento

queste sue note ancor fien note e chiare,

mercé d’un ammirabile stromento

per cui ciò ch’è lontan vicino appare

e, con un occhio chiuso e l’altro intento

specolando ciascun l’orbe lunare,

scorciar potrà lunghissimi intervalli

per un picciol cannone e duo cristalli.

Del telescopio, a questa etate ignoto,

per te fia, Galileo, l’opra composta,

l’opra ch’al senso altrui, benché remoto,

fatto molto maggior l’oggetto accosta.

Tu, solo osservator d’ogni suo moto

e di qualunque ha in lei parte nascosta,

potrai, senza che vel nulla ne chiuda,

novello Endimion, mirarla ignuda.

E col medesmo occhial, non solo in lei

vedrai dapresso ogni atomo distinto,

ma Giove ancor, sotto gli auspici miei,

scorgerai d’altri lumi intorno cinto,

onde lassù del’Arno i semidei

il nome lasceran sculto e dipinto.

Che Giulio a Cosmo ceda allor fra giusto

e dal Medici tuo sia vinto Augusto.

E verrà un giorno che senza alcuna fatica / queste sue caratteristiche (della luna) saranno ancora più chiare e conosciute / grazie ad un straordinario strumento / per cui ciò che è lontano appare vicino / e con un occhio chiuso e l’altro intento all’osservazione / studiando alcuno il pianeta della luna / potrà avvicinarlo per un piccolo cannocchiale e due lenti (poste all’estremità) // Del telescopio, ignoto in questa età, / per te, Galileo, sarà l’opera intrapresa / l’opera che al senso della vista di ciascuno, benché lontano, / avvicina l’oggetto in modo molto maggiore. / Tu solo, osservatore di ogni suo movimento circolare, / e di qualunque parte in lei nascosta / potrai, senza che alcun velo possa coprirla / nuovo Endimidione (mitico personaggio che la luna, ogni notte, scendeva a baciare) vederla nuda. // E con lo stesso occhiale non solo vedrai in lei / da vicino ogni atomo distinto / ma sotto i miei auspici (è Marte che parla) di Giove / altri satelliti scorgerai (scoperti da Galilei, che li chiamò Medicei) che gli girano intorno. / Che Giulio Cesare ceda il posto a Cosimo II (granduca di Toscana) è cosa giusta, e dal tuo Medici sia vinto Augusto.

La prosa

Se l’esperienza poetica, sul nostro versante, appare un po’ deludente alla luce degli splendidi risultati ottenuti dalle altre letterature europee, diverso è il discorso sulla prosa, dove troviamo un panorama assai ricco e variegato che tocca tutti gli aspetti del reale: la prosa scientifica di Galileo Galilei, quella politica di Torquato Accetto, quella storiografica di Paolo Sarpi ed infine quella filosofica di Tommaso Campanella. A ciò e necessario aggiungere la produzione assai ricca di veri e propri romanzi cavallereschi o mitologici.

Prima di addentrarci sul discorso dell’autore più rappresentativo dell’intero ‘600, Galileo Galilei, occorre spiegare il motivo per cui nasce e si sviluppa nell’intero continente una “curiosità scientifica”, apportatrice di grandissime novità.

Sappiamo che nel Medioevo fino al ‘500 ogni disciplina era ricondotta alla teologia: era quest’ultima, infatti a raccogliere al suo interno ogni forma di sapere, perché, attraverso essa, si riusciva a concepire il reale e quindi la natura, come unico disegno della volontà creatrice. Il metodo, era quello deduttivo: si parte da un presupposto generale o da un sillogismo, riconosciuta la sua validità, se ne deduce la validità di tutto ciò che ne consegue. Tale metodo entra in crisi perché:

- la scoperta dell’America che mette in luce come la visione scientifica derivata da quella aristotelica e quindi cristianizzata non poteva spiegare ciò che al tempo della sua speculazione “non esisteva”;

- le nuove tecnologie che mettono nelle mani strumenti capaci di “vedere” e quindi “indagare” cose prima “invisibili” e di conseguenza “inindagabili”;

- la scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey (1578-1657);

- il bisogno degli stati di tecnologie sempre più raffinate per i loro allargati traffici commerciali e per le esigenze belliche.

Affinché potesse nascere pertanto una nuova capacità scientifica era necessaria una rivoluzione sia epistemologica (cioè sul piano delle conoscenze scientifiche), sia metodologia (ossia sugli strumenti attraverso cui tali conoscenze si raggiungono). Tali principi portarono a:

- la delimitazione del campo della ricerca ai fenomeni sensibili;

- la definizione di scienza come metodo sperimentale, fondato sulla conoscenza diretta della natura;

- esplicitazione di un metodo scientifico che fosse svincolato dalla filosofia e quindi da qualsiasi astrazione metafisica.

Ciò porta a considerare la natura non come frutto di una creazione trascendentale, ma come fenomeno immanente, in cui l’uomo non è che uno dei fenomeni (tramonto anche della centralità dell’uomo umanistico/rinascimentale) ed è traducibile (intuizione galileiana) in termini matematici, quindi in dati oggettivi e verificabili. Si sposta pertanto il compito dello scienziato: un tempo si cercava il perché finale e metafisico dei fenomeni, ora si tratta di spiegare il come del loro essere: per questo bisogna verificare le cose attraverso l’esperienza diretta, da qui la scienza sperimentale. Da ciò si deduce che viene a cessare la differenza tra sapere teorico e sapere pratico, dipendendo il primo dal secondo e quindi la scoperta della “tecnica” che permette a sua volta una conoscenza per l’appunto sperimentale (Galilei, durante il soggiorno a Venezia, grazie alla specialissima abilità dei vetrai di Murano, poté perfezionare il cannocchiale e il microscopio).

Bacon, Copernico, Galilei, Descartes

Prima d’addentrarci nello scienziato Galilei, vediamo l’apporto, fondamentale per capire il nostro metodo scientifico, come i tre grandi pensatori secenteschi lo elaborarono:

- Francis Bacon: filosofo inglese (1561-1626) che applica un metodo induttivo sperimentale (metodo che muove dallo studio delle esperienze sensibili per arrivare ad una definizione generale ed universale). Dal latino inducere, cioè condurre, trarre per mezzo del particolare. Si trattava, infatti, di catalogare dei dati sensibili in tavole comparative da cui risalire alle cause prime dei fenomeni;

- René Descartes: filosofo francese (1596-1650). La sua ambizione è quella di rifondare l’intero sistema del sapere su basi razionaliste. Bisognava, per lui, non accettare nulla che non fosse da lui personalmente meditato, quindi ripensare il tutto sulla base della sua soggettiva capacità raziocinante. Affinché ciò sia possibile bisogna partire dalle cose più semplici che potessero arrivare alla mente vergine in modo irrefutabile. Quindi partire dalle elementari verità rifondate su base razionale per costruire un nuovo metodo di conoscenza. Da qui il suo cogito ergo sum;

- Galileo Galilei, scienziato italiano (1564-1642). Il suo metodo (ai margini della speculazione filosofica) integra l’indagine sperimentale del mondo sensibile (“sensate esperienze”) con il ragionamento matematico (“necessarie dimostrazioni”): si tratta cioè dapprima di osservare, quindi tradurre tale osservazione in dati matematici-geometrici, quindi dedurre un ipotesi generali. Il passo successivo è la sperimentazione a tavolino di tale ipotesi che se confermata mostra la veridicità dell’ipotesi stessa che diventa, quindi, legge. E’ pur vero che per Galilei se un fenomeno è traducibile in dati matematici non c’è bisogno di alcuna “sperimentazione” essendo la matematica una scienza oggettiva e quindi senza alcun bisogno di verifica.

Statua di Galileo Galilei a Firenze

Galileo Galilei

E’ il primo scrittore che si serve dell’italiano nell’ambito della prosa scientifica, nella cui lingua enuncia la nascita del metodo scientifico moderno.

La sua importanza si può così sintetizzare:

- inaugura il “metodo sperimentale” (campo scientifico);

- introduce il volgare nella trattatistica scientifica (campo letterario);

- è l’emblema di un mondo che non si accontenta più di “verità” rivelate e che per questo entra in conflitto con la Chiesa.

Cenni biografici

Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564, dove studia: tra gli intellettuali e nelle università, intanto, si era acceso un dibattito sul poema cavalleresco e il giovane studente si era sin da subito schierato per Ariosto. Sempre a Pisa mostra interesse per le materie scientifiche. Nel 1585 abbandona l’Università (senza aver concluso un corso di studi regolare), ma vi rientrerà nel 1589 come docente di matematica. Nello stesso anno si trasferisce a Padova: sono anni molto fruttuosi per la sua attività di “scienziato” in quanto la Repubblica di Venezia mostra un clima molto più aperto e tollerante rispetto alla Toscana (soprattutto da un punto di vista religioso). Ritornerà nel granducato chiamato da Cosimo II come “primario matematico e filosofo”. Aveva in quello stesso anno pubblicato un’opera il Sidereus nuncius, in cui, grazie al telescopio, da lui perfezionato, aveva rese note le sue scoperte: le macchie lunari, le fasi di Venere e i satelliti di Giove. La Chiesa, di fronte alle scoperte di Galilei, mostra tutte le sue perplessità: infatti se alcuni gesuiti accettano le scoperte dello scienziato, molti altri si mostrano preoccupati per le ripercussioni che esse potrebbero avere in campo teologico. Galilei è convinto che far condividere il suo sapere a più gente possibile avrebbe convinto anche la Chiesa a prendere atto delle sue scoperte e per questo pubblica in volgare affinché le sue teorie possano raggiungere un più largo pubblico. Nel 1615 viene denunciato e le sue teorie sono considerate inconciliabili con la fede cattolica. Viene inoltre messa al bando, ufficialmente, la teoria “eliocentrica” copernicana e a Galilei non viene permesso di diffondere alcuna teoria che possa contrastare con quella ecclesiastica. L’elezione di Urbano VIII del 1623, papa intellettualmente aperto e vivace, suscitò nello scienziato fiorentino, nuove speranze; infatti è di questo periodo l’elaborazione e, in seguito, la pubblicazione dell’opera più importante di Galilei Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632), in cui metteva a confronto il sistema tolemaico e quello copernicano. Nonostante il clima inaugurato dal pontefice sembrasse più tollerante, equilibri interni alla Chiesa stessa, il rigore contro ogni teoria eterodossa, fecero sì che Galilei comparisse di fronte al Tribunale dell’Inquisizione (1633) e lì abiurasse le proprie tesi, venne inoltre condannato al “carcere formale”. Segregato forzatamente nella sua dimora, sottoposto ad un controllo feroce, il nostro visse un periodo estremamente difficile, dovuto anche alla morte di sua figlia che amorosamente lo accudiva; ciò non gli impedì di far giungere in Olanda il frutto delle sue ricerche. Muore nel 1642.

La produzione galileliana è completamente legata al suo percorso “scientifico” che conosce come tappe, per citare quelle più note, lo studio sull’oscillazione del pendolo, l’invenzione del cannocchiale, le macchie lunari e i satelliti di Giove. Tali conquiste non potevano passare inosservate da parte di chi deteneva nei paesi cattolici il sapere, cioè la Chiesa, soprattutto nel momento in cui la sua posizione è di difesa, di contro a qualsiasi novità che potesse metterne in crisi il potere. Siamo certi che le grandi intelligenze gesuitiche sapessero che le affermazioni dei più grandi scienziati erano veritiere: volevano soltanto che non fossero divulgate.

Per i rapporti tra scienza e fede è importantissima una lettera che il nostro scrive al frate benedettino, suo allievo, il dicembre del 1613:

A DON BENEDETTO CASTELLI IN PISA (Firenze, 21 dicembre 1613)

Molto reverendo Padre e Signor mio Osservandissimo,

(…) I particolari che ella disse, referitimi dal Sig. Arrighetti*, mi hanno dato occasione di tornar a considerare alcune cose in generale circa ‘l portar la Scrittura Sacra in dispute di conclusioni naturali ed alcun’altre in particolare sopra ‘l luogo di Giosuè**, propostoli, in contradizione della mobilità della Terra e stabilità del Sole, dalla Gran Duchessa Madre, con qualche replica della Serenissima Arciduchessa.

Quanto alla prima domanda generica di Madama Serenissima, parmi che prudentissimamente fusse proposto da quella e conceduto e stabilito dalla P. V., non poter mai la Scrittura Sacra mentire o errare, ma essere i suoi decreti d’assoluta ed inviolabile verità. Solo avrei aggiunto, che, se bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de’ suoi interpreti ed espositori, in varii modi: tra i quali uno sarebbe gravissimo e frequentissimo, quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole, perché così vi apparirebbono non solo diverse contradizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora; poi che sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e mani e occhi, e non meno affetti corporali e umani, come d’ira, di pentimento, d’odio, e anco talvolta l’obblivione delle cose passate e l’ignoranza delle future. Onde, sì come nella Scrittura si trovano molte proposizioni le quali, quanto al nudo senso delle parole, hanno aspetto diverso dal vero, ma son poste in cotal guisa per accomodarsi alI’incapacità del vulgo, così per quei pochi che meritano d’esser separati dalla plebe è necessario che i saggi espositori produchino i veri sensi, e n’additino le ragioni particolari per che siano sotto cotali parole stati profferiti.

Stante, dunque, che la Scrittura in molti luoghi è non solamente capace, ma necessariamente bisognosa d’esposizioni diverse dall’apparente significato delle parole, mi par che nelle dispute naturali ella doverebbe esser riserbata nell’ultimo luogo: perché, procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, e questa come osservantissima esecutrice de gli ordini di Dio; ed essendo, di più, convenuto nelle Scritture, per accomodarsi all’intendimento dell’universale, dir molte cose diverse, in aspetto e quanto al significato delle parole, dal vero assoluto; ma, all’incontro, essendo la natura inesorabile e immutabile e nulla curante che le sue recondite ragioni e modi d’operare sieno o non sieno esposti alla capacità de gli uomini, per lo che ella non trasgredisce mai i termini delle leggi imposteli; pare che quello de gli effetti naturali che o la sensata esperienza ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono, non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio per luoghi della Scrittura ch’avesser nelle parole diverso sembiante, poi che non ogni detto della Scrittura è legato a obblighi così severi com’ogni effetto di natura. Anzi, se per questo solo rispetto, d’accomodarsi alla capacità de’ popoli rozzi e indisciplinati, non s’è astenuta la Scrittura d’adombrare de’ suoi principalissimi dogmi, attribuendo sino all’istesso Dio condizioni lontanissime e contrarie alla sua essenza, chi vorrà asseverantemente sostenere che ella, posto da banda cotal rispetto, nel parlare anco incidentemente di Terra o di Sole o d’altra creatura, abbia eletto di contenersi con tutto rigore dentro a i limitati e ristretti significati delle parole? E massime pronunziando di esse creature cose lontanissime dal primario instituto di esse Sacre Lettere, anzi cose tali, che, dette e portate con verità nuda e scoperta, avrebbon più presto danneggiata l’intenzion primaria, rendendo il vulgo più contumace alle persuasioni de gli articoli concernenti alla salute.

Stante questo, ed essendo di più manifesto che due verità non posson mai contrariarsi, è ofizio de’ saggi espositori affaticarsi per trovare i veri sensi de’ luoghi sacri, concordanti con quelle conclusioni naturali delle quali prima il senso manifesto o le dimostrazioni necessarie ci avesser resi certi e sicuri. Anzi, essendo, come ho detto, che le Scritture, ben che dettate dallo Spirito Santo, per l’addotte cagioni ammetton in molti luoghi esposizioni lontane dal suono litterale, e, di più, non potendo noi con certezza asserire che tutti gl’interpreti parlino inspirati divinamente, crederei che fusse prudentemente fatto se non si permettesse ad alcuno l’impegnar i luoghi della Scrittura e obbligargli in certo modo a dover sostenere per vere alcune conclusioni naturali, delle quali una volta il senso e le ragioni dimostrative e necessarie ci potessero manifestare il contrario. E chi vuol por termine a gli umani ingegni? chi vorrà asserire, già essersi saputo tutto quello che è al mondo di scibile? E per questo, oltre a gli articoli concernenti alla salute ed allo stabilimento della Fede, contro la fermezza de’ quali non è pericolo alcuno che possa insurger mai dottrina valida ed efficace, sarebbe forse ottimo consiglio il non ne aggiunger altri senza necessità: e se così è, quanto maggior disordine sarebbe l’aggiugnerli a richiesta di persone, le quali, oltre che noi ignoriamo se parlino inspirate da celeste virtù, chiaramente vediamo ch’elleno son del tutto ignude di quella intelligenza che sarebbe necessaria non dirò a redarguire, ma a capire, le dimostrazioni con le quali le acutissime scienze procedono nel confermare alcune lor conclusioni?

Io crederei che l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto solamente la mira a persuader a gli uomini quegli articoli e proposizioni, che, sendo necessarie per la salute loro e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili, che per la bocca dell’istesso Spirito Santo. Ma che quel medesimo Dio che ci ha dotati di sensi, di discorso e d’intelletto, abbia voluto, posponendo l’uso di questi, darei con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire, non penso che sia necessario il crederlo, e massime in quelle scienze delle quali una minima particella e in conclusioni divise se ne legge nella Scrittura; qual appunto è l’astronomia, di cui ve n’è così piccola parte, che non vi si trovano né pur nominati i pianeti. Però se i primi scrittori sacri avessero auto pensiero di persuader al popolo le disposizioni e movimenti de’ corpi celesti, non ne avrebbon trattato così poco, che è come niente in comparazione dell’infinite conclusioni altissime e ammirande che in tale scienza si contengono. (…)

Di Firenze, li 21 Dicembre 1613

Di Vostra Paternità molto Reverenda

Servitore Affezionatissimo

Galileo Galilei

*Alla corte del granduca Cosimo II de’ Medici si era tenuta una discussione intorno al problema tra scienza e fede, o meglio come conciliare le teorie del moto terrestre con alcuni passi biblici.

** “Fu allora che Giosuè si rivolse al Signore, in quel giorno in cui Dio diede l’Amorreo in potere d’Israele, e gridò al cospetto di tutto il popolo: «O sole, fermati su Gàbaon, e tu luna, sulla valle d’Aialon!» E il sole si fermò e la luna ristette, fino a che il popolo si fu vendicato dei suoi nemici”

Scipione Pulzone: Ritratto di Cristina Lorena

I particolari che lei disse, riportatimi dal signor Arrighetti, mi hanno offerto l’occasione per riconsiderare l’opportunità di servirsi delle Sacre Scritture quale autorità in merito a questioni scientifiche e soprattutto quel passo di Giosuè, proposto dalla granduchessa Madre (Cristina di Lorena, madre di Cosimo II), con qualche replica della Serenissima Arciduchessa (Maria Maddalena d’Austria, moglie di Cosimo II).

Riguardo alla prima domanda generica della Arciduchessa, mi sembra che molto prudentemente fosse proposto dalla stessa e conceduto e stabilito dalla Paternità Vostra (Castelli stesso) che la Sacra Scrittura non può mai mentire ed errare, ma i suoi giudizi d’assoluta ed inviolabile verità. Solamente io avrei aggiunto che, sebbene la Scrittura non può errare, potrebbe talvolta sbagliare qualcuno dei suoi interpreti e divulgatori, in diversi modi: tra i quali uno sarebbe gravissimo e molto frequentato, quando si fermano al significato letterale, perché in questo modo si paleserebbero non solo contraddizioni, ma addirittura gravi eresie e bestemmie, dal momento che sarebbe necessario allora dare a Dio piedi, mani e occhi ed anche sensazioni fisiche e di natura umana come l’ira, il pentimento l’odio e talvolta la dimenticanza delle cose passate e l’ignoranza delle future. Per cui, siccome nella Bibbia ci sono molte affermazioni che se prese nel loro senso letterale non corrispondono al vero, ma sono così formulate per rendere comprensibili le verità agli intelletti ignoranti e ingenui del volgo, così rivolgendosi a coloro che per cultura si distinguono dalla plebe è necessario che gli studiosi della Bibbia dichiarino i veri significati e spieghino le ragioni per cui quelle verità siano state semplificate con quel linguaggio.

Siccome, dunque, la Scrittura in molti passi non solo è passibile di interpretazione, ma necessariamente ha bisogno di spiegazioni che vadano al di là dell’apparente senso letterale, mi pare che nelle discussioni scientifiche dovrebbe essere adottata come elemento di giudizio solo alla fine, poiché derivando entrambe dalla volontà divina, sia la Bibbia, che è stata ispirata dallo Spirito Santo, sia la natura, che è scrupolosissima esecutrice degli ordini di Dio; e siccome, inoltre, nella Scrittura è parso opportuno dire molte cose che all’apparenza e nel loro significato letterale non corrispondono alla verità, per venire incontro alle capacità di comprensione del popolo, mentre al contrario essendo la natura rigorosissima ed immutabile nel suo funzionamento e non curandosi affatto che le sue cause nascoste e i suoi meccanismi siano compresi o no dagli uomini, per cui essa non trasgredisce mai le leggi impostele da Dio; è evidente che tutto ciò che riguarda i fenomeni naturali, sia che ci venga dall’esperienza dei sensi, sia che venda dedotto per via di ragionamento e dimostrazioni matematiche, non debba essere messo in dubbio da quei passi della Scrittura che all’apparenza affermassero una verità diversa, poiché il modo d’esprimersi della Bibbia non è così rigoroso com’è il modo d’esprimersi della natura. Anzi, se per facilitare la comprensione delle genti rozze e ignoranti la Bibbia non si è astenuta dall’enunciare per via di metafora alcuni dei suoi più importanti dogmi, attribuendo perfino a Dio qualità del tutto estranee alla sua essenza, chi vorrà sostenere in tutta certezza che essa, accantonando la premura di facilitate la comprensione agli ignoranti, nel parlare anche solo di passaggio della Terra o del Sole e di altro fenomeno naturale, abbia scelto di usare le parole nel loro senso rigorosamente letterale? E soprattutto pronunciando in merito agli esseri creati affermazioni molto lontane dal principale e primo proposito delle Sacre Scritture, anzi cose tali che, fatte conoscere nel loro significato più profondo, avrebbero più facilmente, compromesso il raggiungimento dell’obbiettivo primario, rendendo il popolo restio a lasciarsi persuadere ad accettare gli insegnamenti riguardanti la salvezza dell’anima. Chiarito questo punto ed essendo ancora più evidente che due verità non possono contraddirsi, è compito dei divulgatori cercare di trovare il senso nascosto nei testi sacri che devono concordare con quell’evidenza naturale che la capacità sensoriale o le dimostrazioni scientifiche rende certa e sicura. Anzi, essendo le Scritture, sebbene ispirate dallo Spirito Santo, per le ragioni sopra dette ammettono in molti luoghi spiegazioni lontane dal semplice significato letterale e, per di più, non potendo noi asserire con certezza che tutti gli interpreti parlino con l’ispirazione divina, sarebbe opportuno che non si usassero alcuni passi biblici per dimostrare come vere le verità della natura, che, una volta per via sensoriale o razionale, potrebbero rivelarci verità contrarie a quelle lette. E chi vuole porre un limite all’intelligenza umana? chi vorrà asserire che ormai si conosce già tutto quello che si dovrebbe conoscere? Ed è per questo, al di là degli insegnamenti concernenti la salvezza ed il rafforzamento della fede cristiana, sulla cui verità non può sorgere mai una dottrina valida ed efficace, sarebbe forse opportuno non aggiungere altri dogmi senza alcuna necessità: e se così dovesse essere, quanta maggiore confusione si creerebbe se ad aggiungere nuove verità su richiesta di persone che noi non sappiamo se ispirate dall’intelligenza divina che sarebbe necessaria non dico a correggere ma a capire le dimostrazioni che le acutissime scienze procedono nel confermare le loro conclusioni? Io credo che la Bibbia abbia come unico fine quello di convincere gli uomini di quei dogmi e di quelle verità soprannaturali, che essendo necessarie alla salvezza dell’anima e superando ogni comprensione umana, non possono essere comunicati da alcuna scienza, ma possono soltanto essere ispirati dallo Spirito Santo. Ma non credo sia necessario credere che lo stesso Dio, che ci ha dotato della capacità sensoriale, della parola e dell’intelligenza, abbia voluto, subordinando l’utilizzo di questi mezzi, darci attraverso altri strumenti, le nozioni che attraverso essi possiamo raggiungere e soprattutto riguardo quelle scienze delle quali si legge nelle Scritture una parte insignificante o con tesi non concordanti e frammentarie, come l’astronomia, di cui si parla talmente poco da non trovarsi nominati neppure i pianeti. Perciò se gli scrittori sacri avessero avuto l’intenzione d’insegnare la disposizione e i movimenti dei corpi celesti, non ne avrebbero parlato così poco che corrisponde quasi al niente rispetto alle conoscenze altissime e stupefacenti che in tale scienza si contengono.

Justus Sustermans: Ritratto di Maria Maddalena d’Austria

E’ una lettera fondamentale per capire la novità rivoluzionaria del pensatore toscano (la stessa che ebbe Machiavelli per la politica). Si parte dall’assunto che Galilei è sia cristiano che scienziato e che quindi crede in ambedue: tuttavia sono diverse le modalità con cui Dio ha scritto sia la verità di fede che la verità della natura; se la prima è stata trasmessa attraverso le parole le quali bisognano di una esegesi per poter essere comprese, la natura è oggettiva, diremo indifferente all’uomo; essa è nella sua evidenza e per comprenderne i meccanismi bisognano i sensi e l’obiettività razionale (matematica). La prima per essere compresa ha bisogno dell’allegoria, che certamente non si può applicare alla seconda. Infatti per Galilei il fine della Bibbia è diverso (e non contraddittorio) da quello scientifico: il primo ha il compito di guidare l’uomo sulla via della fede, insegnandogli i dogmi fondamentali della verità cristiana; il secondo ha il compito di conoscere, attraverso la facoltà dell’uomo di utilizzare ciò che Dio gli ha donato, la verità della sua creazione naturale. Galilei insomma afferma non solo che i due saperi non sono sovrapponibili, ma che, capovolgendo il metodo controriformista che aveva rimesso la teologia come sapere ultimo, sarebbe opportuno che gli esegeti della Bibbia cerchino d’accordarsi alla verità scientifica, innalzando quest’ultima al di sopra della stessa teologia. Infatti dimostrando l’inattendibilità di alcuni episodi biblici se non letti allegoricamente, l’attendibilità naturale non interpretata e quindi palesamente non veritiera, farà cadere completamente tutto l’impianto biblico. Dirà in un’altra lettera indirizzata a Cristina di Lorena che la fede insegna “come si vadia al cielo” mentre la scienza “come vadia il cielo”.

La differenza tra fede e scienza viene sottolineata attraverso il metodo “sperimentale” inaugurato da Galilei: esso mostra l’imprescindibilità tra ragionamento matematico e sperimentazione concreta, in altre parole se la realtà viene metaforicamente concepita come un insieme di leggi matematiche, queste ultime potranno essere utilizzate per verificarne l’applicabilità ai fenomeni fisici ed astronomici. Ed è proprio matematicamente che si giustifica la teoria eliocentrica di Copernico.

Justus Sustermans: Ritratto di Galileo Galilei

Justus Sustermans: Ritratto di Galileo Galilei

L’opera in cui lo scienziato espone la validità del metodo sperimentale e della teoria eliocentrica è Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo in cui, attraverso un dialogo d’origine filosofica mostra e sottolinea la non scientificità della teoria geocentrica.

Il dialogo è suddiviso in quattro giornate; vengono presentati tre personaggi:

- Il nobile fiorentino Salviati che propugna l’idea copernicana;

- Simplicio fautore dell’aristotelismo;

- Il nobile veneziano Sagredo, che si offre come mediatore tra i due.

Pur, per poter essere accettato, tenendo una “impostazione” neutrale, la chiave di volta del Dialogo è proprio nel personaggio di Sagredo: la sua volontà d’imparare, la sua voglia di conoscere, danno forza “scientifica” ai ragionamenti di Salviati, a cui Simplicio non può che contrapporre la “forza” dell’aristotelismo (a cui la teologia controriformistica torna a far riferimento). Ciò fa pendere, necessariamente, il discorso del Dialogo verso le teorie galileiane.

ELOGIO DELL’INTELLIGENZA

SAGR. Estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che voglion far la capacità umana misura di quanto possa e sappia operar la natura, dove che, all’incontro, e’ non è effetto alcuno in natura, per minimo che e’ sia, all’intera cognizion del quale possano arrivare i più specolativi ingegni. Questa cosí vana prosunzione d’intendere il tutto non può aver principio da altro che dal non avere inteso mai nulla, perché, quando altri avesse esperimentato una volta sola a intender perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come è fatto il sapere, conoscerebbe come dell’infinità dell’altre conclusioni niuna ne intende.

SALV. Concludentissimo è il vostro discorso; in confermazion del quale abbiamo l’esperienza di quelli che intendono o hanno inteso qualche cosa, i quali quanto piú sono sapienti, tanto piú conoscono e liberamente confessano di saper poco; ed il sapientissimo della Grecia, e per tale sentenziato da gli oracoli, diceva apertamente conoscer di non saper nulla.

SIMP. Convien dunque dire, o che l’oracolo, o l’istesso Socrate, fusse bugiardo, predicandolo quello per sapientissimo, e dicendo questo di conoscersi ignorantissimo.

SALV. Non ne seguita né l’uno né l’altro, essendo che amendue i pronunziati posson esser veri. Giudica l’oracolo sapientissimo Socrate sopra gli altri uomini, la sapienza de i quali è limitata; si conosce Socrate non saper nulla in relazione alla sapienza assoluta, che è infinita; e perché dell’infinito tal parte n’è il molto che ’l poco e che il niente (perché per arrivar, per esempio, al numero infinito tanto è l’accumular migliaia, quanto decine e quanto zeri), però ben conosceva Socrate, la terminata sua sapienza esser nulla all’infinita, che gli mancava. Ma perché pur tra gli uomini si trova qualche sapere, e questo non egualmente compartito a tutti, potette Socrate averne maggior parte de gli altri, e perciò verificarsi il responso dell’oracolo.

SAGR. Parmi di intender benissimo questo punto. Tra gli uomini, signor Simplicio, è la potestà di operare, ma non egualmente participata da tutti: e non è dubbio che la potenza d’un imperadore è maggiore assai che quella d’una persona privata; ma e questa e quella è nulla in comparazione dell’onnipotenza divina. Tra gli uomini vi sono alcuni che intendon meglio l’agricoltura che molti altri; ma il saper piantar un sermento di vite in una fossa, che ha da far col saperlo far barbicare, attrarre il nutrimento, da quello scierre questa parte buona per farne le foglie, quest’altra per formarne i viticci, quella per i grappoli, quell’altra per l’uva, ed un’altra per i fiocini, che son poi l’opere della sapientissima natura? Questa è una sola opera particolare delle innumerabili che fa la natura, ed in essa sola si conosce un’infinita sapienza, talché si può concludere, il saper divino esser infinite volte infinito.

SALV. Eccone un altro esempio. Non direm noi che ’l sapere scoprire in un marmo una bellissima statua ha sublimato l’ingegno del Buonarruoti assai sopra gli ingegni comuni degli altri uomini? E questa opera non è altro che imitare una sola attitudine e disposizion di membra esteriore e superficiale d’un uomo immobile; e però che cosa è in comparazione d’un uomo fatto dalla natura, composto di tante membra esterne ed interne, de i tanti muscoli, tendini, nervi, ossa, che servono a i tanti e sí diversi movimenti? Ma che diremo de i sensi, delle potenze dell’anima, e finalmente dell’intendere? non possiamo noi dire, e con ragione, la fabbrica d’una statua cedere d’infinito intervallo alla formazion d’un uomo vivo, anzi anco alla formazion d’un vilissimo verme?

SAGR. E qual differenza crediamo che fusse tra la colomba d’Archita ed una della natura?

SIMP. O io non sono un di quegli uomini che intendano, o ’n questo vostro discorso è una manifesta contradizione. Voi tra i maggiori encomii, anzi pur per il massimo di tutti, attribuite all’uomo, fatto dalla natura, questo dell’intendere; e poco fa dicevi con Socrate che ’l suo intendere non era nulla; adunque bisognerà dire che né anco la natura abbia inteso il modo di fare un intelletto che intenda.

SALV. Molto acutamente opponete; e per rispondere all’obbiezione, convien ricorrere a una distinzione filosofica, dicendo che l’intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive, o vero extensive: e che extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l’intender umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all’infinità è come un zero; ma pigliando l’intendere intensive, in quanto cotal termine importa intensivamente, cioè perfettamente, alcuna proposizione, dico che l’intelletto umano ne intende alcune cosí perfettamente, e ne ha cosí assoluta certezza, quanto se n’abbia l’intessa natura; e tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di piú, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dall’intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa esser sicurezza maggiore.

SIMP. Questo mi pare un parlar molto resoluto ed ardito.

SALV. Queste son proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o d’ardire e che punto non detraggono di maestà alla divina sapienza, sí come niente diminuisce la Sua onnipotenza il dire che Iddio non può fa-re che il fatto non sia fatto. Ma dubito, signor Simplicio, che voi pigliate ombra per esser state ricevute da voi le mie parole con qualche equivocazione. Però, per meglio dichiararmi, dico che quanto alla verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche, ella è l’istessa che conosce la sapienza divina; ma vi concederò bene che il modo col quale Iddio conosce le infinite proposizioni, delle quali noi conosciamo alcune poche, è sommamente piú eccellente del nostro, il quale procede con discorsi e con passaggi di conclusione in conclusione, dove il Suo è di un semplice intuito: e dove noi, per esempio, per guadagnar la scienza d’alcune passioni del cerchio, che ne ha infinite, cominciando da una delle piú semplici e quella pigliando per sua definizione, passiamo con discorso ad un’altra, e da questa alla terza, e poi alla quarta, etc., l’intelletto divino con la semplice apprensione della sua essenza comprende, senza temporaneo discorso, tutta la infinità di quelle passioni; le quali anco poi in effetto virtualmente si comprendono nelle definizioni di tutte le cose, e che poi finalmente, per esser infinite, forse sono una sola nell’essenza loro e nella mente divina. Il che né anco all’intelletto umano è del tutto incognito, ma ben da profonda e densa caligine adombrato, la qual viene in parte assottigliata e chiarificata quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni fermamente dimostrate e tanto speditamente possedute da noi, che tra esse possiamo velocemente trascorrere: perché in somma, che altro è l’esser nel triangolo il quadrato opposto all’angolo retto eguale a gli altri due che gli sono intorno, se non l’esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele, tra loro eguali? e questo non è egli finalmente il medesimo che essere eguali quelle due superficie che adattate insieme non si avanzano, ma si racchiuggono dentro al medesimo termine? Or questi passaggi, che l’intelletto nostro fa con tempo e con moto di passo in passo, l’intelletto divino, a guisa di luce, trascorre in un instante, che è l’istesso che dire, gli ha sempre tutti presenti. Concludo per tanto, l’intender nostro, e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose intese, esser d’infinito intervallo superato dal divino; ma non però l’avvilisco tanto, ch’io lo reputi assolutamente nullo; anzi, quando io vo considerando quante e quanto maravigliose cose hanno intese investigate ed operate gli uomini, pur troppo chiaramente conosco io ed intendo, esser la mente umana opera di Dio, e delle piú eccellenti.

SAGR. Io son molte volte andato meco medesimo considerando, in proposito di questo che di presente dite, quanto grande sia l’acutezza dell’ingegno umano; e mentre io discorro per tante e tanto maravigliose invenzioni trovate da gli uomini, sí nelle arti come nelle lettere, e poi fo reflessione sopra il saper mio, tanto lontano dal potersi promettere non solo di ritrovarne alcuna di nuovo, ma anco di apprendere delle già ritrovate, confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione, mi reputo poco meno che infelice. S’io guardo alcuna statua delle eccellenti, dico a me medesimo: “E quando sapresti levare il soverchio da un pezzo di marmo, e scoprire sí bella figura che vi era nascosa? quando mescolare e distendere sopra una tela o parete colori diversi, e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili, come un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano?”. S’io guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel compartir gl’intervalli musici, nello stabilir precetti e regole per potergli maneggiar con diletto mirabile dell’udito, quando potrò io finir di stupire? Che dirò de i tanti e sí diversi strumenti? La lettura de i poeti eccellenti di qual meraviglia riempie chi attentamente considera l’invenzion de’ concetti e la spiegatura loro? Che diremo dell’architettura? che dell’arte navigatoria? Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che s’immaginò di trovar modo di comunicare i suoi piú reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande invenzioni umane, e la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo giorno: ed essendo passate le ore piú calde, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a godere de i nostri freschi in barca; e domani vi starò attendendo amendue per continuare i discorsi cominciati, etc.

Edizione del 1632

Sagr.: Mi sembra estremamente temerario prendere l’estensione della capacità intellettiva umana come misura di quanto possa e sappia fare la natura, mentre, al contrario, non esiste fenomeno naturale, per minimo che sia, alla cui piena comprensione possano arrivare le persone inclini alla speculazione filosofica. Questa inutile presunzione di voler capire il tutto, non può avere che origine dal non aver capito mai nulla, perché, quando qualcuno avesse provato anche una sola volta a capire perfettamente un’unica cosa ed avesse sperimentato una sola volta, cosa significa sapere, capirebbe come non saprebbe nulla delle infinite altre cose.

Salv.: Perfettamente coerente e persuasivo è il vostro discorso; a conferma del quale abbiamo l’esperienza di coloro che capiscono e hanno capito qualcosa, i quali, quanto più sanno, tanto più riconoscono e liberamente confessano di saper poco; ed il più sapiente della Grecia (Socrate), e per tale indicato dagli oracoli, diceva apertamente di non sapere nulla.

Simp.: Si deve dunque dire, o che l’oracolo, o che Socrate stesso, fosse bugiardo, indicandolo uno come il più sapiente e dichiarando il filosofo di riconoscersi estremamente ignorante.

Salv.: Non ne deriva necessariamente né l’una né l’altra conclusione, dal momento che tutti e due gli enunciati possono essere veri. L’oracolo giudica Socrate il più sapiente tra gli uomini, la cui sapienza è limitata; riconosce Socrate di non saper nulla rispetto alla sapienza assoluta, che è infinita; e considerato che il molto, il poco e il niente sono uguali riguardo l’infinito (perché per giungere, ad esempio, al numero infinito ha lo stesso effetto sommare le migliaia, le decine e gli zeri), per questo riconosceva Socrate la sua sapienza finita esser nulla rispetto all’infinita, che non possedeva. Ma dal momento che tra gli uomini vi è qualche sapere, e questo non è ugualmente distribuito a tutti, Socrate ne poté avere più degli altri, e perciò il responso degli oracoli è veritiero.

Sagr.: Mi sembra di capire benissimo questo punto. Tra gli uomini, signor Simplicio, si trova la facoltà di operare, ma non è ugualmente condivisa da tutti. Non c’è dubbio che la potenza di un imperatore è assai maggiore rispetto a quella di un cittadino privato; ma sia la prima che la seconda sono un nulla rispetto all’onnipotenza divina. Tra gli uomini vi sono quelli che comprendono meglio l’agricoltura di molti altri; ma saper piantare un tralcio di vite in una fossa, che cosa ha a che fare col saperlo far radicare, concimare, scegliere da quel tralcio una parte buona per farne foglie ed un’altra per farne semi, un’altra ancora per formare i viticci, e ancora per i grappoli, e per l’uva e per i semi dell’uva, che son tutte opere della sapientissima natura? Questa è una sola cosa particolare che fa la natura, e ad essa sola si riconosce infinita sapienza; quindi si può concludere che il saper divino è infinitamente infinito.

Salv.: Ecco un altro esempio. Non diremo noi che il saper scoprire in un pezzo di marmo una statua ha elevato l’ingegno di Buonarroti molto di più al di sopra degli ingegni degli altri uomini? E questa operazione non è altro che imitare un solo atteggiamento e il disporre le membra esteriormente e superficialmente in un’immagine d’uomo immobile; e questo che cosa è in confronto d’un uomo nato dalla natura, composto da tanti organi interni ed esterni, di tanti muscoli, tendini, nervi ed ossa, che servono a svariasti movimenti? Ma che cosa dire dei sentimenti e delle facoltà dell’anima e, per ultimo, della sua capacità intellettiva? Non possiamo noi dunque dire, e con ragione, che la realizzazione di una statua è infinitamente inferiore alla realizzazione di un uomo vivo, anzi, di più, alla realizzazione di un vilissimo verme?

Sagr.: E che differenza potremo trovare tra la colomba meccanica di Archita ed una vera e naturale?

Simp.: O io non sono una persona intelligente o in questo vostro discorso c’è una palese contraddizione. Voi, fra i maggiori apprezzamenti, anzi il più grande, attribuiti all’uomo, donatogli dalla natura, indicate quello della capacità intellettiva. Ma poco fa affermavate che il sapere di Socrate non valeva nulla; dunque bisognerà ammettere che neanche la natura abbia capito il modo con cui realizzare un intelletto che tutto intenda.

Salv.: La vostra obiezione è molto opportuna, e per risponderle è necessario ricorrere ad una distinzione filosofica, affermando che ci sono due modi per conoscere, cioè intensive (intensamente, in profondità) oppure extensive (per quantità), per quanto riguarda la quantità delle cose da conoscere che sono infinite, la capacità umana è nulla, per quanto essa possa accogliere mille concetti, perché mille rispetto all’infinito equivale a zero; ma riferendoci alla capacità intensive, in quanto tale termine contiene in sé l’intensità, cioè la perfezione, possiede in sé un’assoluta certezza, quanta ne ha la natura (Dio) stessa; e tali sono le scienze matematiche pure, cioè l’aritmetica e la geometria, delle quali certamente l’intelletto divino ne sa di più, perché le conosce tutte; ma quei concetti che ha appreso l’intelletto umano, credo che loro comprensione pareggi quella divina nella certezza della loro obiettività, poiché arriva a capirne la necessità (sono come sono e non possono essere altrimenti), e sulle quali non sembra poterci essere maggiore sicurezza.

Simpl.: Questo mi sembra un argomentare risoluto e temerario.

Salv.: Queste sono affermazioni comuni e assai lontane dalla temerarietà o risolutezza e non tolgono nulla alla maestà divina, così come non diminuisce la sua onnipotenza il dire che Dio non può fare che le cose non siano accadute. Ma temo, signor Simplicio, che voi vi preoccupiate per aver ricevuto le mie parole con qualche equivoco. Perciò, per meglio illustrare ciò che voglio dire, affermo che quanto alla verità di cui ci offrono la conoscenza le dimostrazioni matematiche, questa è la stessa che conosce la sapienza divina; ma pur vi concederò che il modo con cui Dio conosce le infinite proposizioni, di cui noi ne possediamo solo poche, è estremamente più eccellente del nostro, che procede per dimostrazioni e passaggi, di conclusione in conclusione, mentre il Suo modo di conoscere è puramente intuitivo: e dove noi, per esempio, per acquisire la conoscenza di alcune proprietà del cerchio, che ne possiede infinite, cominciando da quella più semplice e prendendola come sua definizione, passiamo da questa ad un’altra, quindi alla terza e poi alla quarta, ecc.; l’intelletto divino con la semplice intuizione della sua essenza, comprende, senza un percorso logico che si dipana nel tempo, tutta l’infinità delle sue proprietà, le quali, poi, sono anche potenzialmente contenute nelle definizioni di tutte le cose, e che poi essendo infinite, forse sono una sola cosa nella loro essenza e nella mente di Dio. Il che neanche nella mente dell’uomo è del tutto sconosciuto, ma è offuscato da una spessa e densa nebbia, la quale viene in parte diradata e resa più chiara quando padroneggiamo alcune conclusioni fermamente dimostrate e possedute in modo immediato da noi, che, tra esse, possiamo velocemente superarle: perché insomma che altro è (quando) nel triangolo il quadrato (costruito sul lato) opposto all’angolo retto uguale agli altri due (costruiti sui cateti) che gli sono intorno, e, allo stesso modo, quando due parallelogrammi hanno la base comune e le altezze uguali? e questo non è lo stesso che dire c’è equivalenza tra due superfici che combaciano se sovrapposte e che hanno la stessa estensione? Ora tutti questi passaggi, che l’intelletto nostro acquista nel tempo e nello spazio, l’intelletto divino, come la luce, li supera in un attimo, che è lo stesso che dire che li ha sempre tutti presenti. Pertanto concludo che il nostro modo di arrivare alla conoscenza, in quanto al come ci arriviamo e al numero delle cose da noi conosciute, è infinitamente superata dalla conoscenza divina; ma non per questo la svaluto tanto da reputarla assolutamente nulla; anzi, quando considero quante e così meravigliose cose hanno studiato e operato gli uomini, molto chiaramente riconosco e capisco che la mente umana è opera di Dio, e delle più eccellenti.