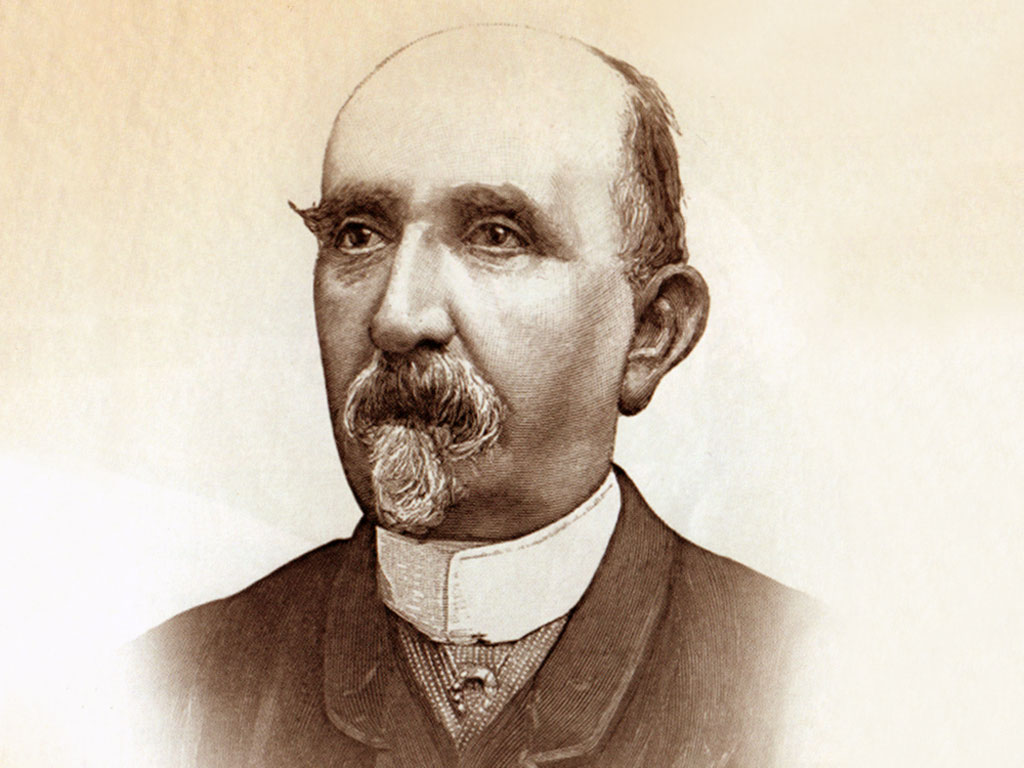

Alberto Pincherle Moravia nasce a Roma nel 1907 da una famiglia della medio-alta borghesia. Il padre era un famoso architetto, d’origini ebraiche, la madre Teresa Iginia De Marsanich era nata ad Ancona, sebbene la sua famiglia fosse originaria della Dalmazia. Fondamentali sono stati per il giovane Moravia gli intrecci familiari: Amelia Pincherle, sorella del padre, fu la madre dei fratelli Rosselli, emigrati in Francia e lì uccisi per mano dei fascisti.

All’età di nove anni si ammala di tubercolosi ossea: costretto a letto per tre anni a casa e due in un sanatorio a Cortina d’Ampezzo non può seguire uno percorso scolastico regolare (si fermerà alla licenza ginnasiale): ciononostante legge molto, tra cui i romanzieri russi e le opere teatrali di Goldoni, Molière e Shakespeare.

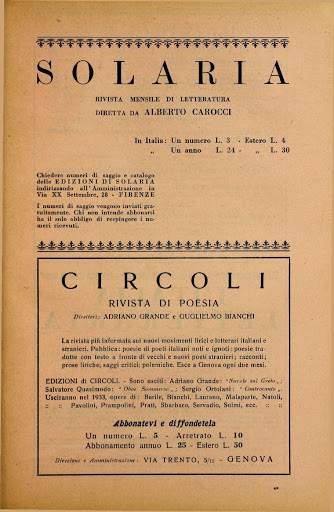

Comincia molto presto a scrivere ed alcuni suoi racconti trovano spazio nelle riviste letterarie dell’epoca, come Cortigiana stanca e Delitto al circolo del tennis, entrambi del ’27.

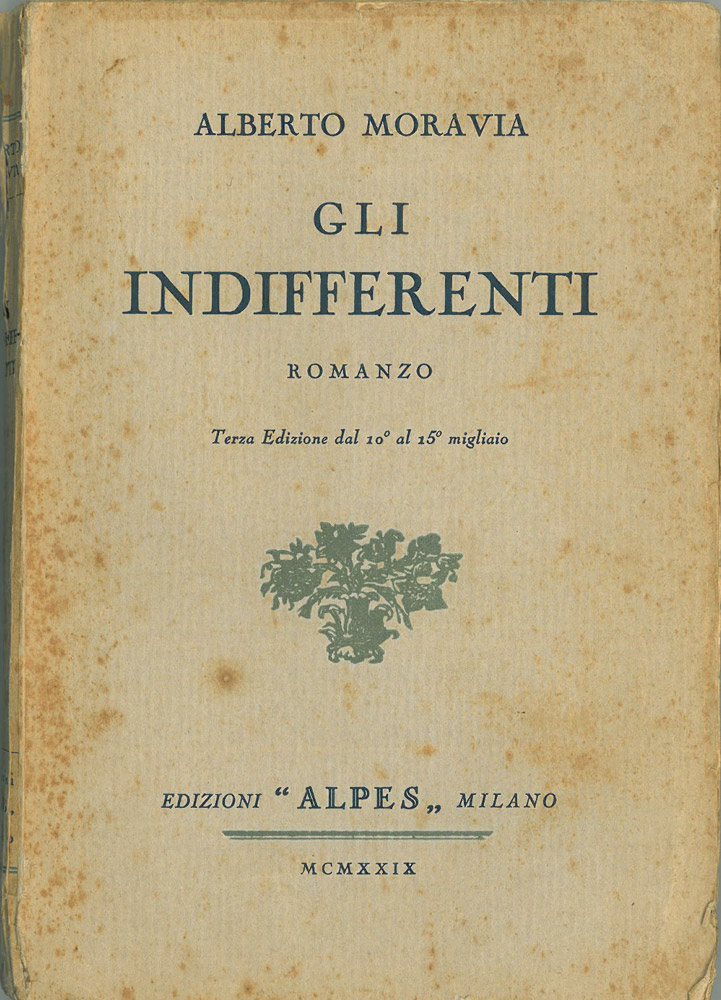

Nel frattempo, iniziato nel ’25, egli compone il romanzo Gli indifferenti, pubblicato a sue spese nel ’29 dalla casa editrice Alpes (diretta dal fratello di Benito Mussolini). L’opera avrà un successo immediato e inaspettato:

La relazione tra Leo Merumeci e la vedova Maria Grazia, coppia matura, è ormai stanca, e i due giovanissimi figli di lei, Carla e Michele, assistono con disagio, ma senza rivolte, alle manifestazioni di insofferenza di Leo e alle scenate della madre, gelosa di una vecchia fiamma dell’amante, Lisa. Leo rivolge le sue attenzioni a Carla e riesce a farla sua. Michele sente confusamente di dover intervenire: ma dentro di sé, nel profondo della sua indifferenza, non coglie motivi di autentica indignazione. Si ingegna, a freddo, di provocare Leo: arriva addirittura a tentare di ucciderlo, ma il tentativo naufraga, abbastanza ridicolmente. Allora Michele si rassegna: cede a Lisa che invaghitasi di lui, lo assilla con una corte insistente. Anche Mariagrazia si rassegna all’inevitabile e Carla sposerà Leo.

L’opera moraviana rappresenta un vero e proprio spartiacque per la narrativa degli anni ’20/’30. Era infatti l’età dei romanzi pirandelliani e sveviani e, soprattutto per quest’ultimo, la figura sia dell’inetto Emilio (di Senilità) sia dell’indifferente Michele dello scrittore romano, sembrano in qualche modo disegnare l’incapacità del personaggio novecentesco di rapportarsi in modo positivo alla realtà. Ma il tentativo moraviano va al di là “svecchiando” e “innovando” il genere romanzo su diversi piani:

- l’opera viene strutturata su un impianto formale tragico;

- unità di spazio (interni: casa di Mariagrazia e di Leo, quasi nulla gli esterni);

- unità di tempo: due giorni;

- cinque personaggi (Mariagrazia, Lisa, Leo, Michele e Carla);

- prevalenza dialogica.

- Viene recuperato uno stile “oggettivo” con narratore esterno che “osserva” e “registra”;

- Il linguaggio, assolutamente medio e neutro, si fa interprete di ciò che viene rappresentato con la completa mancanza d’intervento del narratore.

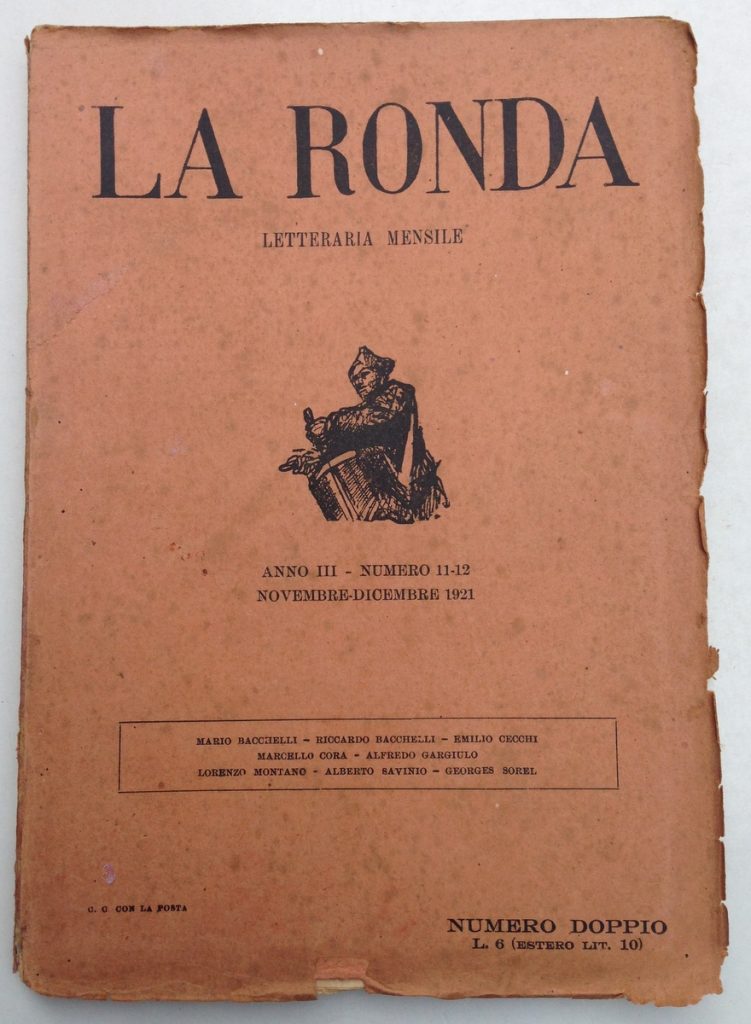

Ma se Gli indifferenti moraviani si muovono su un terreno che supera da una parte il frammentarismo e la prosa d’arte allora imperante (come d’altra parte lo stesso Pirandello e Svevo, che subiscono la stessa accusa, cioè quella di “scrivere male”) non bisogna dimenticare che getta uno sguardo impietoso verso la borghesia, dando della stessa una visione assolutamente “negativa” di contro alla esigenza del regime fascista, che voleva dare di sé un’immagine di efficienza e di ottimismo verso un futuro radioso e portatore di successi.

INCIPIT

Entrò Carla; aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta, che bastò quel movimento di chiudere l’uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe; ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura; una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano; un’oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto.

«Mamma sta vestendosi», ella disse avvicinandosi «e verrà giù tra poco».

«L’aspetteremo insieme», disse l’uomo curvandosi in avanti; «vieni qui Carla, mettiti qui». Ma Carla non accettò questa offerta; in piedi presso il tavolino della lampada, cogli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del paralume nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell’ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e la loro solidità, ella provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese: un asino molto carico sul quale tra due cesti sedeva una specie di Budda campagnolo, un contadino grasso dal ventre avvolto in un kimono a fiorami; la testa andava in su e in giù, e Carla, dagli occhi bassi, dalle guance illuminate, dalle labbra strette, pareva tutta assorta in questa occupazione.

«Resti a cena con noi?» ella domandò alfine senza alzare la testa.

«Sicuro», rispose Leo accendendo una sigaretta; «forse non mi vuoi?». Curvo, seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con una attenzione avida; gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile.

«Eh che bella bambina»; egli si ripete «che bella bambina». La libidine sopita per quel pomeriggio si ridestava, il sangue gli saliva alle guance, dal desiderio avrebbe voluto gridare.

Ella diede ancora un colpo alla testa dell’asino: «Ti sei accorto quanto fosse nervosa mamma oggi al tè? Tutti ci guardavano».

«Affari suoi» disse Leo; si protese e senza parer di nulla, sollevò un lembo di quella gonna: «Sai che hai delle belle gambe, Carla?» disse volgendole una faccia stupida ed eccitata sulla quale non riusciva ad aprirsi un falso sorriso di giovialità; ma Carla , non arrossì né rispose e con un colpo secco abbatté la veste: «Mamma è gelosa di te» disse guardandolo; «per questo ci fa a tutti la vita impossibile».

Leo fece un gesto che significava: «E che ci posso fare io?»; poi si rovesciò daccapo sul divano e accavalciò le gambe.

«Fai come me» disse freddamente; «appena vedo che il temporale sta per scoppiare, non parlo più… Poi passa e tutto è finito».

«Per te, finito» ella disse a voce bassa e fu come se quelle parole dell’uomo avessero ridestato in lei una rabbia antica e cieca; «per te… ma per noi… per me» proruppe con labbra tremanti e occhi dilatati dall’ira, puntandosi un dito sul petto; «per me che ci vivo insieme non è finito nulla…». Un istante di silenzio. «Se tu sapessi», ella continuò con quella voce bassa a cui il risentimento marcava le parole e prestava un singolare accento come straniero, «quanto tutto questo sia opprimente e miserabile e gretto, e quale vita sia assistere tutti i giorni, tutti i giorni…». Da quell’ombra, laggiù, che riempiva l’altra metà del salotto, l’onda morta del rancore si mosse, scivolò contro il petto di Carla, disparve, nera e senza schiuma; ella restò cogli occhi spalancati, senza respiro, resa muta da questo passaggio di odio.

Si guardarono: «Diavolo» pensava Leo un po’ stupito da tanta violenza, «la cosa è seria». Si curvò, tese l’astuccio: «Una sigaretta» propose con simpatia; Carla accettò, accese e tra una nuvola di fumo gli si avvicinò ancora di un passo.

«E così» egli domandò guardandola dal basso in alto «proprio non ne puoi più?». La vide annuire un poco impacciata dal tono confidenziale che assumeva il dialogo. «E allora», soggiunse «sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia».

«È quello che finirò per fare» ella disse con una certa teatrale decisione; ma le pareva di recitare una parte falsa e ridicola; così, era quello l’uomo a cui questo pendio di esasperazione l’andava insensibilmente portando? Lo guardò: né meglio né peggio degli altri, anzi meglio senza alcun dubbio, ma con in più una certa sua fatalità che aveva aspettato dieci anni che ella si sviluppasse e maturasse per insidiarla ora, in quella sera, in quel salotto oscuro.

«Cambia», gli ripetè; «vieni a stare con me».

Ella scosse la testa: «Sei pazzo…».

«Ma sì!» Leo si protese, l’afferrò per la gonna: «Daremo il benservito a tua madre, la manderemo al diavolo, e tu avrai tutto quel che vorrai, Carla…»; tirava la gonna, l’occhio eccitato gli andava da quella faccia spaventata ed esitante a quel po’ di gamba nuda che s’intravedeva là, sopra la calza. «Portarmela a casa»; pensava «possederla…». Il respiro gli mancava: «Tutto quel che vorrai… vestiti, molti vestiti, viaggi…; viaggeremo insieme…; è un vero peccato che una bella bambina come te sia così sacrificata…: vieni a stare con me Carla…».

«Ma tutto questo è impossibile», ella disse tentando inutilmente di liberare la veste da quelle mani; «c’è mamma… è impossibile».

«Le daremo il benservito…» ripete Leo afferrandola questa volta per la vita; «la manderemo a quel paese, è ora che la finisca…; e tu verrai a stare con me, è vero? Verrai a stare con me che sono il tuo solo vero amico, il solo che ti capisca e sappia quel che vuoi». La strinse più davvicino nonostante i suoi gesti spaventati; «Essere a casa mia» pensava, e queste rapide idee erano come lucidi lampi nella tempesta della sua libidine: «Le farei vedere allora che cosa vuole». Alzò gli occhi verso quella faccia smarrita e provò un desiderio, per rassicurarla, di dirle una tenerezza qualsiasi: «Carla, amor mio…».

Ella fece di nuovo il vano gesto di respingerlo, ma ancor più fiaccamente di prima, ché ora la vinceva una specie di volontà rassegnata; perché rifiutare Leo? Questa virtù l’avrebbe rigettata in braccio alla noia e al meschino disgusto delle abitudini; e le pareva inoltre, per un gusto fatalistico di simmetrie morali, che questa avventura quasi familiare fosse il solo epilogo che la sua vita meritasse; dopo, tutto sarebbe stato nuovo; la vita e lei stessa; guardava quella faccia dell’uomo, là, tesa verso la sua: «Finirla», pensava «rovinare tutto…» e le girava la testa come a chi si prepara a gettarsi a capofitto nel vuoto.

Ma invece supplicò: «Lasciami», e tentò di nuovo di svincolarsi; pensava vagamente prima di respingere Leo e poi di cedergli, non sapeva perché, forse per avere il tempo di considerare tutto il rischio che affrontava, forse per un resto di civetteria; si dibattè invano; la sua voce sommessa, ansiosa e sfiduciata ripeteva in fretta la preghiera mutile: «Restiamo buoni amici Leo, vuoi? Buoni amici come prima» ma la veste tirata le discopriva le gambe, e c’era in tutto il suo atteggiamento renitente e in quei gesti che faceva per coprirsi e per difendersi, e in quelle voci che le strappavano le strette libertine dell’uomo, una vergogna, un rossore, un disonore che nessuna liberazione avrebbe potuto più abolire.

«Amicissimi» ripeteva Leo quasi con gioia, e torceva in pugno quella vesticciola di lana; «amicissimi Carla…». Stringeva i denti, tutti i suoi sensi si esaltavano alla vicinanza di quel corpo desiderato: «Ti ho alfine» pensava torcendosi tutto sul divano per fare un posto alla fanciulla, e già stava per piegare quella testa, là, sopra la lampada, quando dal fondo oscuro del salotto un tintinnìo della porta a vetri l’avverti che qualcheduno entrava.

Era la madre; la trasformazione che questa presenza portò nell’atteggiamento di Leo fu sorprendente: subito, egli si rovesciò sullo schienale del divano, accavalciò le gambe e guardò la fanciulla con indifferenza; anzi spinse la finzione fino al punto di dire col tono importante di chi conclude un discorso incominciato: «Credimi Carla, non c’è altro da fare».

La madre si avvicinò; non aveva cambiato il vestito ma si era pettinata e abbondantemente incipriata e dipinta; si avanzò, là, dalla porta, con quel suo passo malsicuro; e nell’ombra la faccia immobile dai tratti indecisi e dai colori vivaci pareva una maschera stupida e patetica.

«Vi ho fatto molto aspettare?» domandò. «Di che cosa stavate parlando?».

Leo additò con un largo gesto Carla diritta in piedi nel mezzo del salotto: «Stavo appunto dicendo a sua figlia che questa sera non c’è altro da fare che restare in casa».

«Proprio nient’altro»; approvò la madre con sussiego e autorità sedendosi in una poltrona, in faccia all’amante; «al cinema siamo già state oggi e nei teatri danno tutte cose che abbiamo già sentite… Non mi sarebbe dispiaciuto di andare a vedere “Sei personaggi” della compagnia di Pirandello…: ma francamente come si fa?… è una serata popolare».

«E poi le assicuro che non perde nulla» osservò Leo.

«Ah, questo poi no» protestò mollemente la madre: «Pirandello ha delle belle cose…: come si chiamava quella sua commedia che abbiamo sentito poco tempo fa?… Aspetti… ah si, “La maschera e il volto”: mi ci sono tanto divertita».

«Mah, sarà…» disse Leo rovesciandosi sopra il divano; «però io mi ci sono sempre annoiato a morte». Mise i pollici nel taschino del panciotto e guardò prima la madre e poi Carla.

Dritta dietro la poltrona della madre, la fanciulla ricevette quell’occhiata inespressiva e pesante come un urto che fece crollare in pezzi il suo stupore di vetro; allora, per la prima volta, si accorse quanto vecchia, abituale e angosciosa fosse la scena che aveva davanti agli occhi: la madre e l’amante seduti in atteggiamento di conversazione uno in faccia all’altra; quell’ombra, quella lampada, quelle facce immobili stupide, e lei stessa affabilmente appoggiata al dorso della poltrona per ascoltare e per parlare. «La vita non cambia», pensò non vuol cambiare. Avrebbe voluto gridare; abbassò le due mani e se le torse, là, contro il ventre, così forte che i polsi le si indolenzirono.

Rod Steiger e Claudia Cardinale nelle parti di Leo e Carlo nel film Gli indifferenti di Francesco Maselli del 1964

L’incipit del romanzo svela sin dall’inizio la sua forza dirompente sia a livello stilistico che contenutistico; il tema è certamente l’eros e se l’eros era stato già raccontato, seppur in modo certamente diverso da D’Annunzio (in modo estetizzante) e Svevo (in modo psicoanalitico), Moravia lo borghesizza e ne fa una merce di scambio. Leo, uomo di mezza età, è attratto sessualmente da Carla, figlia della sua amante, ormai invecchiata ed avvizzita e non più desiderabile, e per conquistarla le promette “Tutto quel che vorrai… vestiti, molti vestiti, viaggi…; viaggeremo insieme…”; cioè mettendo in atto un vero e proprio compromesso. Le parole che caratterizzano Leo ne danno un ritratto moralmente mortificante e sono libidine, eccitazione, voglia di possesso (“Ti ho, alfine“).

Ma quello che colpisce è il non netto “rifiuto”: sembra quasi che Carla sappia già di finire tra le braccia di Leo, sebbene tale scelta sia solamente dettata dalla stanchezza e dalla voglia di cambiare, anche se completamente confusa.

Paulette Goddard: Maria Grazia

Certo la terza interprete della scena, Mariagrazia, riceve dall’autore un ritratto impietoso si era pettinata e abbondantemente incipriata e dipinta; si avanzò, là, dalla porta, con quel suo passo malsicuro; e nell’ombra la faccia immobile dai tratti indecisi e dai colori vivaci pareva una maschera stupida e patetica: la sua descrizione sembra che renda “fisicamente” il decadimento della borghesia romana, essendo virata verso “il brutto” non come straniamento, ma come sottolineatura della bassezza culturale (confonde un’opera di Pirandello con una di Chiarini) e morale.

Simile, ma rovesciato, il rapporto tra Michele e Lisa, anche quest’ultima di una certa età rispetto al giovane Michele.

Tomas Milian: Michele

Tomas Milian: Michele

Lisa vuole confidare a Michele che la madre ha un amante (ma Michele lo sa già):

LISA E MICHELE

Vide Lisa alzarsi e sedersi al suo fianco. «Via» ella disse posando una mano goffa e consolatrice sulla sua testa; «via… fatti coraggio… capisco che ci debba dispiacere… si vive con la certezza che una persona meriti il nostro affetto, la nostra stima, e poi ad un certo punto tutto crolla intorno a noi… ma non importa… questo ti sarà di ammaestramento…»

Egli scosse la testa, mordendosi le labbra per non ridere; Lisa credette invece che il dolore lo soverchiasse: «Non tutto il male viene per nuocere» disse con voce patetica e melata, senza cessare di passare quella sua mano sui capelli del ragazzo; «questo ci riavvicinerà… vuoi che io diventi per te quella che era prima tua madre… di’? Vuoi che io diventi la tua amica, la tua confidente?…» Era sincera ma la voce era così flautata e falsa che Michele avrebbe voluto tappare la bocca con la mano; ma stette fermo, con la testa ostinatamente curva; giacché si vedeva, seduto accanto a quella donna, sul bordo del divano, con una faccia tra contrita e idiota… la scena gli pareva tanto ridicola che per non ridere non c’era che un mezzo: non muoversi.

Lisa diventò ancor più zelante: «Verrai a farmi delle visite… parleremo… ci sforzeremo di ricostruire, di riorganizzare una nuova esistenza».

Egli la guardò di sottecchi… rossa, sotto la frangia dei capelli biondi, rossa ed eccitata: «Ah, è così che cominci a organizzare» pensò; si ricordò di quel parente che doveva venire nel mattino… e perché non prendere seriamente tutta la faccenda e giovarsene?… Perché non continuare negli infingimenti?…

Alzò la testa: «È stato duro» profferì come chi è riuscito a dominare un gran dolore; «ma hai ragione… bisogna che mi faccia una nuova esistenza…»

«Certamente» approvò Lisa con fervore; dopo di che seguì un profondo silenzio; ambedue con scopi diversi, fingevano una trasognata e ispirata distrazione; stavano immobili, l’uno accanto all’altra, e guardavano in terra.

Un fruscìo; il braccio di Michele scivolò dietro la schiena della donna e le circondò la vita. «No» ella disse con voce chiara, senza muoversi o voltarsi, come se avesse risposto a una domanda interiore; Michele sorrise di malavoglia, né sentiva un certo turbamento invaderlo, e la attiro più strettamente; «No, no» ella ripeté in tono più debole, ma cedette e appoggiò quella sua testa sperduta sulla spalla del ragazzo; allora dopo un istante di sentimentale immobilità egli la prese per il mento e nonostante la falsa mutua protesta degli occhi, la baciò sulla bocca.

Shelley Winters e Tomas Milian

Qui, Moravia rovescia il protagonista con l’idea del possesso erotico, facendolo incarnare da una donna non certo più giovane: Lisa. L’autore dà vita così ad una triplice lettura: una di tipo psicanalitico (sia Carla che Michele, accettando il rapporto con persone più grandi loro, cercano rispettivamente un padre – Carla non lo ha realmente, ed una madre), sociale (il mondo dei giovani contro quello dei vecchi), stilistico (un chiasmo che vede da una parte Leo e Carla, dall’altra Michele e Lisa).

Ma quello che qui emerge è il concetto di falsità: Lisa che “inventa” l’arrivo di un ospite; Michele che si finge “stupito ed esterrefatto”, dopo che gli è stata rivelata la relazione tra Merumeci e la madre (fatto di cui lui era già consapevole). Ma soprattutto il suo gesto di abbracciare Lisa che finge ritrosia, per poi “starci”, è frutto di noia, più che di attrazione.

IL MOTIVO ECONOMICO E L’INDIFFERENZA DI MICHELE E CARLA

Per un istante non parlarono; Leo fumava con compunzione, la madre considerava con una mesta dignità le sue mani dalle unghie smaltate, Carla quasi carponi tentava di accendere la lampada nell’angolo e Michele guardava Leo; poi la lampada si accese, Carla sedette e Michele parlò: «Sono stato dall’amministratore di Leo e mi ha fatto un monte di chiacchiere… Il sugo della faccenda e poi questo: che a quel che pare tra una settimana scade l’ipoteca e perciò bisognerà andarsene e vendere la villa per pagare Merumeci…»

La madre spalancò gli occhi: «Quell’uomo non sa quel che dice… Ha agito di testa sua… l’ho sempre detto io che aveva qualche cosa contro di noi…».

Silenzio: «Quell’uomo ha detto la verità» disse alfine Leo senza alzare gli occhi.

Tutti lo guardarono. «Ma vediamo, Merumeci», supplicò la madre giungendo le mani; «non vorrà mica mandarci via così sui due piedi?… ci conceda una proroga…»

«Ne ho già concesse due», disse Leo «basta… tanto più che non servirebbe ad evitare la vendita…»

«Come a non evitare?» domandò la madre.

Leo alzò finalmente gli occhi e la guardò: «Mi spiego: a meno che non riusciate a mettere insieme ottocentomila lire, non vedo come potreste pagare se non vendendo la villa…»

La madre capì, una paura vasta le si aprì davanti agli occhi come una voragine; impallidì, guardò l’amante; ma Leo tutto assorto nella contemplazione del suo sigaro non la rassicurò: «Questo significa» disse Carla «che dovremo lasciare la villa e andare ad abitare in un appartamento di poche stanze?»

«Già», rispose Michele «proprio così».

Silenzio; la paura della madre ingigantiva; non aveva mai voluto sapere di poveri e neppure conoscerli di nome, non aveva mai voluto ammettere l’esistenza di gente dal lavoro faticoso e dalla vita squallida. «Vivono meglio di noi» aveva sempre detto; «noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza e perciò soffriamo più di loro…»; ed ora, ecco, improvvisamente, ella era costretta a mescolarsi, a ingrossare la turba dei miserabili; quello stesso senso di ripugnanza, di umiliazione, di paura che aveva provato passando un giorno in un’automobile assai bassa attraverso una folla minacciosa e lurida di scioperanti, l’opprimeva; non l’atterrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l’avrebbero trattata, di quel che avrebbero detto le persone di sua conoscenza, tutta gente ricca, stimata ed elegante; ella si vedeva, ecco… povera, sola, con quei due figli, senza amicizie ché tutti l’avrebbero abbandonata, senza divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni: oscurità completa, ignuda oscurità.

Il suo pallore aumentava: “Bisognerebbe che gli parlassi da sola a solo”, pensava attaccandosi all’idea della seduzione; “senza Michele e senza Carla… allora capirebbe”.

Guardò l’amante. «Lei, Merumeci», propose vagamente «ci conceda ancora una proroga, e noi il denaro lo si troverà in qualche modo».

«In che modo?» Domandò l’uomo con un mezzo sorriso ironico.

«Le banche…» arrischiò la madre.

Leo rise: «Oh, le banche». Si chinò e fissò in volto l’amante: «Le banche» sillabò «non prestano denaro che contro sicure garanzie e ora poi con questa penuria di quattrini che c’è in giro non ne prestano affatto; ma mettiamo che ne prestassero… che specie di garanzia potrebbe lei dare, cara signora?»

«Il ragionamento non fa una grinza» osservò Michele; avrebbe voluto appassionarsi a questa loro questione vitale, protestare: “Vediamo” pensava “si tratta della nostra esistenza… potremmo da un momento all’altro non avere di che vivere materialmente” ma per quanti sforzi facesse questa rovina gli restava estranea; era come vedere qualcuno affogare, guardare e non muovere un dito.

Tutt’altra era invece la madre: «Lei ci dia questa proroga», ella disse con fierezza, ergendosi sul busto e staccando le parole; «e può star sicuro che alla data della scadenza lei avrà i suoi quattrini, non ne dubiti, fino all’ultimo centesimo».

Leo rise dolcemente chinando la testa: «Ne sono certo… ma allora a che serve la proroga?… Quei mezzi che lei adopererà tra un anno per ottenere denari perché non usarli ora e così pagarmi subito?»

Quella faccia china era così calma e sagace che la madre ne ebbe timore; da Leo i suoi occhi irresoluti passarono a Michele, poi a Carla: eccoli là i suoi due figli deboli che avrebbero provato le angustie della povertà; le venne un esaltato amor materno: «Senta Merumeci», incominciò con voce persuasiva «lei è un amico di famiglia, a lei posso dir tutto… Non si tratta di me, non è per me che chiedo questa proroga, io sarei anche pronta ad andare a vivere in una soffitta… ». Alzò gli occhi al cielo e: «Dio sa se penso a me… ma io ho Carla da maritare… ora lei conosce il mondo… il giorno stesso che io lasciassi la villa e andassi a vivere in qualche appartamentino, tutti ci volterebbero le spalle… la gente è fatta così… e allora me lo saluta lei il matrimonio di mia figlia?»

«Sua figlia» disse Leo con una falsa serietà, «ha una bellezza che troverà sempre pretendenti». Guardò Carla e le ammiccò; ma una rabbia trattenuta e profonda possedeva la fanciulla: «Chi vuoi che mi sposi» avrebbe voluto gridare alla madre «con questo uomo per casa e te in quelle condizioni?». L’offendeva, l’umiliana la disinvoltura con la quale la madre, che abitualmente non si curava affatto di lei, la tirava in ballo come un argomento favorevole ai suoi scopi; bisognava finirla, ella si sarebbe data a Leo, è così nessuno più l’avrebbe desiderata per moglie; guardò la madre negli occhi: «Non pensare a me, mamma» disse con fermezza; «io non c’entro né ci voglio entrare in tutto questo».

Fu in quel momento che è una risata agra, falsa da allegare i denti partì dall’angolo dove sedeva Michele; la madre si voltò: «Ma sai», egli le disse tentando con uno sforzo di dare alla sua voce indifferente un’intonazione sarcastica; «chi sarà il primo ad abbandonarci se lasciamo la villa? Indovina».

«Mah, non so».

«Leo» egli proruppe additando l’uomo, «il nostro Leo».

Leo ebbe un gesto di protesta. «Ah, Merumeci?» ripeté la madre incerta e impressionata guardando l’amante come se avesse voluto leggergli in faccia se fosse stato capace di un simile tradimento; poi ad un tratto, con occhi e sorriso infiammati di patetico sarcasmo: «Ma già… sicuro… e io stupida che non ci pensavo… sicuro Carla» soggiunse rivolgendosi alla figlia; «Michele ha ragione… il primo che fingerà di non averci mai conosciuto, dopo naturalmente che avrà intascato i quattrini, sarà Merumeci… non protesti» ella continuò con un sorriso ingiurioso; «non è colpa sua, tutti gli uomini sono così… potrei giurarlo, passerà da una di quelle sue amiche tanto simpatiche e tanto eleganti e appena mi vedrà… volterà la testa dall’altra parte… sicuro… caro lei… ci metterei la mano sul fuoco…». Tacque per un istante. «E già», concluse con amarezza e rassegnazione; «già… anche Cristo è stato tradito dai suoi migliori amici».

E’ il brano in cui la dinamica dei personaggi appare in tutta la sua evidenza:

- Michele, svelando il fine di Leo d’impossessarsi della villa di famiglia, osserva il tutto come non lo riguardi (Moravia usa la metafora dell’uomo che sta per affogare, senza riuscire ad intervenire per salvarlo);

- Carla “protesta” perché sente che la sua estraneità sta per essere infranta;

- Leo, l’unico che sa quello che vuole;

- Maria Grazia, ormai macchietta che, fingendo di preoccuparsi dei figli, paventa il suo abbassamento sociale.

Al solito Moravia inserisce tale scena all’interno di una situazione “topica” dell’intero romanzo, quello della cena; è forse il momento maggiormente teatrale in cui i rapporti si svelano nella loro integrità, mettendo in luce da una parte l’inazione dei personaggi giovanili, dall’altra l’egoismo dei personaggi maturi. E’ che dietro tale evidenza rappresentativa si erge il moralismo moraviano che non risparmia nessuno, come vedremo nel proseguo dell’azione. Infatti all’epiteto “mascalzone” che Michele rivolge a Leo (la massima forma di protesta), alle “pretese” di quest’ultimo di scuse, il giovane piegherà la testa, soprattutto per volere della madre, che temeva di perdere l’amante.

Il fatto che il giovane Moravia voglia riprendere l’idea di romanzo, come rappresentazione del reale di contro alle spinte “destrutturanti” dei rondisti e frammentisti, lo possiamo notare quando, in modo palese, cita l’inventore di tale genere letterario in Italia, Manzoni:

L’ADDIO DI CARLA

Addio strade, quartiere deserto percorso dalla pioggia come da un esercito, ville addormentate nei loro giardini umidi, lungo viali alberati, e parchi in tumulto; addio quartiere alto e ricco: immobile al suo posto a fianco di Leo, Carla guardava con istupore la pioggia violenta lacrimare sul parabrise e in questi fiotti intermittenti colar disciolte sul vetro tutte le luci della città, girandole e fanali. Le strade si seguivano alle strade; ella le vedeva piegare, confluire una nell’altra, girare laggiù oltre il cofano mobile dell’automobile; a intervalli, tra i sobbalzi della corsa, delle nere facciate si staccavano nella notte, passavano, e si dileguavano come fianchi di transatlantici in rotta, non senza difficoltà, attraverso i marosi; gruppi neri di persone, porte illuminate, lampioni, alberi, ogni cosa si affacciava per un istante nella corsa e poi scompariva inghiottita definitivamente dall’oscurità.

L’incipit del brano è decisamente manzoniano, ma poi lo piega descrivendo un notturno piovoso, con luci artificiali date dai fanali delle macchine, con gruppi di persone nere, e tutto che viene inghiottito nell’oscurità: sembra quasi una discesa di Carla verso il grigiore di una vita senza prospettive. Come avviene quando si dà a Leo:

Claudia Cardinale

LEO E CARLA

A poco a poco il suo corpo ardente riscaldava le lenzuola. Ad un tratto ebbe l’impressione che questo tepore avesse sciolto quel nodo di paura e di stupore che fino allora le aveva ingombrato l’anima; si sentì sola, provò una gran tenerezza, una pietà indulgente per se stessa, si sforzò di raccogliersi, di raggomitolarsi più che poteva, fino a toccare con le labbra le sue ginocchia rotonde. L’odore sano e sensuale che emanavano la commosse; le baciò più volte appassionatamente: “Povera… poverina” si ripeteva carezzandosi. Gli occhi gli si empirono di lacrime; avrebbe voluto piegar la testa sul suo petto fondo e piangervi come su quello di una madre; poi senza cessare di fissare con gli occhi attenti quella parete appena illuminata dalla lampada, ascoltò: i rumori che le arrivavano erano familiari e rivelavano irreparabilmente il luogo dove stava; la pioggia cadeva ancora; se ne udiva il fruscìo; qualcheduno camminava nel bagno; dell’acqua scorreva; se si muoveva, il letto mollemente sprofondava, con un suono sordo, e in un certo modo lontano; non sapeva se per qualche ricordo o per l’estrema cedevolezza delle piume. Non era il letto di casa sua, duro e stretto, né uno di quei letti stranieri nei quali ci si caccia dopo un lungo viaggio, e ci par subito di stare troppo in basso o troppo in alto, e ci si dorme senza soddisfazione; no, questo era un letto comodo, tenerissimo, pieno di attenzioni e premure; soltanto il corpo ne aveva paura, vi si rannicchiava tutto, vi tremava, e ogni tanto tendeva una mano a tastare lo spazio immenso e freddo che avanzava dietro, quella Siberia di tela, disabitata e ostile; era una sensazione sgradevole: come camminare per una strada buia sapendo di avere qualcuno alle spalle.

Se mai dovessimo ricercare le parole chiave e se cercassimo i campi semantici che rimandano ad una sfera positiva e quelli negativa, vedremo senza difficoltà che questi ultimi sarebbero di più. Carla, in questa focalizzazione interna, pur se ebbe l’impressione che questo tepore avesse sciolto quel nodo di paura e di stupore; alla fine “Povera… poverina” si ripeteva carezzandosi. Gli occhi gli si empirono di lacrime; avrebbe voluto piegar la testa sul suo petto fondo e piangervi come su quello di una madre; e se inoltre questo era un letto comodo, tenerissimo, pieno di attenzioni e premure; invece il corpo ne aveva paura, vi si rannicchiava tutto, vi tremava, e ogni tanto tendeva una mano a tastare lo spazio immenso e freddo che avanzava dietro, quella Siberia di tela, disabitata e ostile; era una sensazione sgradevole: come camminare per una strada buia sapendo di avere qualcuno alle spalle.

E’ la prima notte d’amore e Moravia è straordinario nel raccontarci le aspettative e le paure di Carla. Ma il lettore conosce già la ragazza, sa che per lei Leo potrebbe rappresentare un qualcosa che la farebbe uscire dalla “gabbia di falsità” in cui è rinchiusa, ma sa anche che Leo di quel mondo è uno dei maggiori rappresentanti: il suo tentativo di fuga è sin dall’inizio un fallimento ed è efficace il termine Siberia di tela con cui l’autore lo definisce.

“E SE IO L’UCCIDESSI?”

Non suonò; voleva entrare col respiro tranquillo ed era ansante; aspettò dritto, immobile, davanti quella porta chiusa, che l’ansito e i battiti del cuore si fossero calmati; ma non si calmavano; il cuore pulsava, saltava con fracasso nel suo petto, i polmoni gli si sollevavano contro volontà in un respiro doloroso. “O cuore, o respiro” pensò con un dispetto triste e nervoso, “anche voi vi mettete contro di me?” Premette con una mano il fianco, tentò di dominarsi; quanto tempo sarebbe stato necessario perché il suo corpo fosse stato pronto come la sua anima? Contò da uno a sessanta, ridicolmente, immobile contro quella porta silenziosa; Ricominciò… finalmente, stanco, s’interruppe e suonò.

Udì il campanello echeggiare nell’appartamento vuoto; silenzio; immobilità: “non è in casa” pensò con una gioia e un sollievo profondo. “Suonerò ancora una volta per iscrupolo… e poi me ne andrò” e già, apprestandosi a premere di nuovo il bottone, già immaginava di ridiscendere nella strada, andarsene per la città, libero, distrarsi; già dimenticava i suoi propositi di vendetta, quando dei passi pesanti risuonarono sul pavimento, di là dalla porta; poi questa si aprì e Leo apparve.

Indossava una veste da camera, aveva la testa arruffata e il petto nudo; squadrò dall’alto in basso il ragazzo.

«Tu qui» esclamò con faccia e voce assonnata senza invitarlo ad entrare; «e cosa vuoi?»

Si guardarono: “Cosa voglio?” avrebbe voluto gridare Michele; “lo sai bene, spudorato, cosa voglio”. Ma si trattenne:

«Nulla» disse in un soffio, ché ora il respiro di nuovo gli mancava; «soltanto parlarti.»

Leo alzo gli occhi; un’espressione impudente e stupida gli passò sul volto: «Oh bella, parlare? A me? A quest’ora?» disse con stupore esagerato; si teneva sempre nel bel mezzo della soglia: «E cosa vuoi dirmi?… Senti, senti caro» soggiunse cominciando a chiudere la porta, «non sarebbe meglio un altro giorno? Stavo dormendo, non ho la testa abbastanza chiara… per esempio domani».

La porta si chiudeva. “Non è vero che stavi dormendo” pensò Michele, e ad un tratto scaturì quest’idea: “Carla è di là… in camera sua”, e gli parve di vederla nuda, seduta sul bordo del letto, in atto di ascoltare ansiosamente questo dialogo tra l’amante e lo sconosciuto visitatore; diede una spinta alla porta ed entrò:

«No» disse con voce ferma e turbata, «no, oggi stesso ho da parlarti… ora».

Un’esitazione: «E sia» profferì l’altro come chi è al termine della sua pazienza; Michele entrò: “Carla è di là” pensava e un turbamento straordinario lo possedeva.

«Di’ la verità» profferì alfine con isforzo mentre quello chiudeva la porta, posandogli una mano sulla spalla; «di’ la verità, che ho turbato qualche dolce colloquio… c’è qualcheduno di là, non è vero?… eh, eh!… qualche bella ragazza…». Vide l’uomo voltarsi e schermirsi con un sorriso odioso di malcelata vanità: «Assolutamente nessuno… dormivo». Capì di aver colto nel segno.

Mise la mano in tasca e strinse la rivoltella; «Dormivo proprio” ripeté Leo senza voltarsi, precedendolo nell’anticamera; «dormivo tranquillamente e facevo sogni bellissimi».

«Ah! sì?»

«Sì… e tu sei venuto a destrami».

“No, colpirlo alle spalle no” pensò Michele; trasse di tasca la rivoltella e tenendo la mano contro il fianco la puntò nella direzione di Leo… appena questi si sarebbero voltato, avrebbe sparato.

Leo entrò per primo nel salotto, andò alla tavola, accese una sigaretta; avvolto nella veste da camera, come un lottatore, a gambe larghe, con la testa arruffata e tozza, china verso l’invisibile fiammifero, egli dava l’impressione di un uomo sicuro di sé e della sua vita; poi si voltò; allora, non senza odio, Michele alzò la mano e sparò.

Non ci fu né fumo né fracasso; alla vista della rivoltella Leo spaventatissimo si era gettato con una specie di muggito dietro una sedia: “S’è inceppata” pensò il ragazzo; vide Leo urlare: «Sei matto!» e alzare una sedia in aria mostrando tutto il corpo; si protese in avanti e sparò daccapo; nuovo rumore del grilletto. “E’ scarica”, comprese alfine atterrito, “e le palle l’ho in tasca io”. Fece un salto da parte, per evitare la seggiola di Leo, corse all’angolo opposto; la testa gli girava, aveva la gola secca, il cuore in tumulto: “Una palla”, pensò disperatamente, “soltanto una palla”. Frugò, arraffò con le dita febbrili alcuni proiettili, alzò la testa, tenendo, curvo, cole mani impazzate, di aprire il tamburo e cacciavi la carica; ma Leo scorse il suo gesto ed egli ricevette di sbieco un colpo di seggiola sulle mani e sulle ginocchia, così forte che la rivoltella cadde in terra; dal dolore chiuse gli occhi, poi una rabbia indicibile lo invase; si gettò su Leo tentando di stringerlo al collo; ma fu preso, scagliato prima a destra poi a sinistra, e alfine respinto con tanta violenza che dopo aver ciecamente urtato e rovesciato una sedia, cadde sul divano… L’altro gli fu subito sopra e lo prese per i polsi.

Silenzio; e si guardarono; rosso, ansante, costretto in malo modo dentro il divano, Michele fece uno sforzo per liberarsi; Leo gli rispose torcendogli i polsi; altro sforzo; altra torsione; alfine il dolore e la rabbia vinsero il ragazzo: gli parve oscuramente che la vita non fosse mai stata così aspra come in questo momento nel quale, così brutalmente oppresso, gli tornava un lamentoso desiderio di certe lontanissime carezze materne; gli occhi gli si empirono di lacrime; allentò i muscoli doloranti, si abbandonò. Per un istante l’uomo lo guardò: la veste da camera era aperta, il petto nudo e peloso gli si sollevava in un respiro che ogni tanto si sfogava per le narici frementi in una specie di soffio fermo: guardava, guardava e tutta la sua persona esprimeva un minaccioso furore a stento trattenuto.

Ma allora perché il romanzo ebbe un così vasto successo?

Perché soprattutto si muoveva su un binomio che poteva “solleticare” la curiosità del lettore: il binomio denaro e sesso. Leo infatti, pur nella sua grettezza, rappresenta la voglia del potere ottenuto attraverso l’accumulo di denaro e il possesso sessuale del corpo femminile: non è un caso se lui stesso si fa amante prima di Lisa, quindi di Maria Grazia e infine di sua figlia, Carla (cioè di tutte le figure femminili del romanzo), e come tutto questo sia frutto di un calcolo che gli permette di ottenere risultati positivi per tutti i suoi obiettivi: sia quello meramente sessuale (Lisa), che quello sessuale/economico (Maria Grazia e la sua villa) quindi, per paura che quest’ultima gli venga alienata da una vendita che lo terrebbe fuori gioco, Carla, figlia della padrona che, sposandola, gli permetterà di avere un’amante/sposa di circa metà dei suoi anni ed il possesso della villa.

Il successo non solo gli permette di affermarsi nell’ambiente letterario scrivendo racconti per 900 di Bontempelli e Pegaso di Ojetti. Ma inizia anche la sua collaborazione con articoli di viaggio su La Stampa, allora diretto da Curzio Malaparte. Soggiorna piuttosto a lungo a Parigi e a Londra, entrando in contatto con intellettuali quali Forgue e Valery.

In questo periodo i suoi rapporti con il Fascismo peggiorano. Incontra nel ’36 Elsa Morante, che sposerà nel 1941.

Il secondo romanzo di Moravia, pubblicato nel 1935, costò all’autore sei anni di lavoro, ma non ebbe alcun successo. Le ambizioni sbagliate, questo il titolo, venne ignorato per due ragioni: la prima, forse la meno incidente, è che, come già allora si disse, Moravia riscrisse Gli indifferenti moltiplicandone i protagonisti; l’altra, certamente più forte, è che venne dall’ “alto” l’obbligo, da parte del potere fascista, di non recensire né fare alcun riferimento all’opera del giovane autore.

I protagonisti sono Pietro e Andreina, due giovani animati da ambizioni tipicamente borghesi di notorietà e di ricchezza che si muovono nel mondo ovattato e futile della borghesia romana, testimoniata dalla vacuità civettuola della ricca Maria Luisa, dalla devozione calcolata del nobile Matteo, dall’inclinazione al chiacchiericcio di Sofia e, nonostante l’apparenza disinteressata, dal cinismo freddo e vendicativo di Stefano. Sebbene lo sguardo dell’autore scruti nell’animo di ogni personaggio, ricorrendo a un’unica tecnica per rivelarne intenti, pensieri e vissuti esistenziali, egli riserva un’attenzione particolare alle mosse e ai moventi della coppia suesposta: a differenza dei personaggi che gravitano attorno a essi, i quali non fanno che riproporre in maniera ricorsiva attitudini radicate senza possibilità di crescita o di mutamento, Pietro e Andreina agiscono in una trama volutamente macchinosa che procede grazie alla loro volontà di elevarsi dalla mediocrità in cui riversano: chi da un punto di vista economico, chi da un punto di vista spirituale.

Scrisse un critico dell’epoca: «Nel romanzo delle Ambizioni sbagliate abbiamo un esacerbato rincrudimento nel dirizzone ormai preso. Il Moravia non intende in nessun caso a piegarsi a un senso di più umana visione della vita. Fa quasi pensare a un ragazzo testardo, che un rimprovero per qualche birbonata, prende occasione d’impuntarsi e combinarne uno peggiore. Il branco d’attori, che nel primo romanzo erano chiamati “indifferenti”, ricompare qui sotto il nome di “ambiziosi” che falliscono. Ma, in fondo, sono gli stessi, per l’identità delle passioni e degli istinti che li portano ad agire. Lì si giocava su una trama piuttosto triangolare, qui invece la trama si allarga e raggiunge quasi l’aspetto di un labirinto». (D. Mondrone, Civiltà cattolica, 1938).

Non siamo completamente d’accordo con il critico cattolico; forse a rendere simili Michele e Pietro sono lo scontrarsi con una realtà sulla quale non riescono ad incidere; ma se il primo non può che sottolineare l’indifferenza verso ogni forma di realtà, il secondo cerca di cambiarla: il suo tentativo di educare Andreina (protagonista femminile) ricorda più il tentativo di Emilio Brentani verso Angiolina (in Senilità di Svevo) che uno dei cinque attori del primo romanzo moraviano. Se difetto c’è in quest’opera è che appare troppo “strutturata”, per meglio dire l’architettura romanzesca non appare nascosta come nel primo; infatti ogni personaggio, pur descritto con verità psicologica, sembra apparire per dar luce ad un meccanismo che preesiste alla narrazione stessa.

Ciò non toglie che la storia possieda una forza grazie alla capacità moraviana di descrivere i personaggi. Fra questi emerge quello di Andreina, potente figura femminile:

ANDREINA

Entrarono. Pietro si era appena disfatto del pastrano che la tenda del corridoio si sollevò e Cecilia apparve con le labbra atteggiate al suo solito sorriso lezioso. «Stasera abbiamo questo signore a cena», disse Andreina «e nel caso venisse o telefonasse il marchese Matteo rispondi pure che non sono in casa».

Passarono nel salotto. «Ecco, mi aspetti qui,» disse Andreina girando gli occhi intorno e togliendosi di testa il cappello. «Io vado a svestirmi. E poi si andrà subito a cena. Gli sorrise e passandosi una mano sui capelli scomposti uscì dalla stanza.

Senza fretta andrò dritta in fondo al corridoio alla sua camera, e, chiusa la porta, sedette sul letto. Per un poco, con le mani in grembo, come attonita, guardò davanti a sé. Si sentiva triste e torbidamente scoraggiata, l’aver sperato anche un solo istante al matrimonio con Matteo le ispirava adesso odio e disprezzo verso se stessa e nello stesso tempo non sapeva che ilarità amara e nervosa come per una pretesa insensata che non avrebbe potuto non sortire questi risultati. Alzò poi gli occhi, vide sul comodino il ritratto dell’amante, e per un momento le venne un rabbioso desiderio di sbatacchiarlo in terra. «Imbecille,» pensava, «che credi all’amore e non hai un soldo, imbecille miserabile e bugiardo.» Ma, comprendendo l’inutilità di questo atto violento, si trattenne e, chinandosi alquanto, girò con una mano il ritratto e prese a guardarlo fissamente, non sapeva neppure lei se con più odio o con più ripugnanza. Lo guardava attonita, con la bocca semiaperta e gli occhi sbarrati e vuoti come pensando ad altro; ad un tratto la mano le scivolò dal comodino sopra il letto, ed essa vi si lasciò cadere distesa, con la faccia contro il guanciale. Stette così per qualche minuto con gli occhi e la mente pieni di una oscurità nera e arida. Quel che veramente provasse non avrebbe saputo dirlo nemmeno lei, le pareva di soffrire in un modo anche più intollerabile del solito, forse perché cadute tutte le illusioni, svanite le speranze, venuti meno i desideri, mancavano appunto ragioni concrete e limitate di sofferenza. Agli impulsi dell’animo, alle tristezze e alle rabbie fra le quali si era fino allora dibattuta, pareva che si fosse sostituito per sempre un furioso e preciso senso di vuoto che accompagnava ogni suo pensiero e dovunque si rivolgesse faceva il deserto. «E’ segno,» pensava, «che ho toccato il fondo,» e ricordava, infatti, non senza una sorpresa impaurita, di non essere mai stata tanto disperata. Contro Matteo, Sofia, Maria Luisa e tutti gli altri provava un odio contorto e caparbio, privo di quelle giustificazioni che spira il senso offeso della giustizia, l’odio di chi senta di aver torto, e in fondo non desideri neppure di aver ragione. Le sembrava che questa gente avesse tutte le ragioni di disprezzarla e di calpestarla e nello stesso tempo essa non fosse meno giustificata a odiarli e a morderli. «Basta con le speranze,» pensava rabbiosamente, «basta con i buoni sentimenti: io non sono fatta per questo.» In verità, in tanto disastro, niente ormai l’attraeva all’infuori di una vendetta lenta e pericolosa, la quale, pur essendo rivolta contro gli altri, avrebbe dovuto colpire anche lei stessa. «Rovinarli… e insieme con loro rovinare anche me. E che non ci siano più speranze. E’ che tutto sia buio,» pensava in fretta muovendo le labbra come per una preghiera: e provava quello stesso senso d’angoscia e di tesa volontà che alcuni mesi addietro al mare l’aveva afferrata quando tuffandosi aveva sentito lo spessore dell’acqua opporsi ai suoi tentativi di toccare il fondo. Questa volta il fondo era quella specie di distruzione compiaciuta e vendicativa, per la quale sentiva un’attrazione forte e in un certo modo sensuale e capiva con un impaziente disappunto che non meno della grande altezza della gioia, l’estremo grado della tristezza distruttiva doveva essere oltremodo difficile a raggiungersi.

Fotogramma de Le ambizioni sbagliate, film Tv del 1983

Ritratto mirabile che disegna la protagonista come un demone dostoevskiano, mosso da una duplice forza: da una parte quella sociale (lei povera figlia di un professore ginnasiale, da cui l’amore di Matteo dovrebbe strapparla) dall’altra quella individuale che vuole e ambisce (appunto l’ambizione del titolo) far cadere nel gorgo infernale tutti coloro che le sono intorno nonché se stessa.

«E’ ovvio che Moravia stesso ne sia fiero: Andreina ha qualcosa del demone, ha l’“odio di chi si senta di aver torto, e in fondo non desideri neppure di aver ragione”. L’impianto dostoevskiano la fa essere inabile e vendicativa come gli altri: la rende, cioè, paritaria. Ma il suo demonio le dà anche il modo per sentire, con impressionante lucidità, il cortocircuito tra indigenza e caso, l’incrocio tra le contingenze e la vacuità. Moravia ce la presenta con una consapevolezza di miseria. La vediamo per un attimo sul letto: Una calza tesa e agganciata alla giarrettiera, sopra le trine molli della camicia, l’altra pendeva sul polpaccio lenta e arrotolata. Accanto c’è il mogano scuro, volgare e lucido dell’armadio; lo spazio si allunga in un imbuto, la banalità dell’ordinario frigge dentro una infelicità nera e senza speranza. (…) Eccola: gli occhi smorti e trasognati della donna parevano dire: «sono stanca di vivere», gli angoli delle sue labbra tremavano impercettibilmente, la luce vacillante delle candele prestava a tutta la faccia una fissità disperata e arida, ma bastava che Andreina stendesse un braccio per versarsi il vino, perché il suo grande corpo, come ridestato, palpitasse e fremesse, e il petto, malcontenuto dalla scarsa scollatura, si gonfiasse nudo e pieno di un respiro possente che pareva significare: «mi piace vivere, sono contente di vivere, sono giovane e voglio vivere” (Colasanti) e percepiamo la sua forza fatta di riscatto sociale, ma anche il suo abbandono, dovuto al desiderio frustrato, in cui s’infila per poi scomparire del tutto.

Dietro la sua “amoralità” come la definisce Pietro, non c’è niente che la possa salvare, ma come lei non si salva nessuno: Maria Grazia con la sua immobile arroganza, che l’accompagnerà per l’intero romanzo e che pagherà a caro prezzo; Pietro, che s’innamorerà perdutamente di lei, ma la perderà, perché non è stato in grado di “somigliarle” abbastanza; la sua fidanzata Sofia, pettegola e stupida, sorella del marchese Matteo, amante di Andreina, da cui la stessa è mantenuta; il malato Stefano, personaggio simile e nello stesso contrario ad Andreina, molle ma forte, pieno di anche lui di rabbia, rancore, ed anche passione calcolata; e poi tra gli altri l’adolescente Carlino, che viene iniziato ed usato dall’amore, e che non è in grado ancora di comprendere (l’unico in grado di suscitare un moto di tenerezza e simpatia).

Il libro, pubblicato da Mondadori, come già detto, non ebbe successo. Il clima intorno a lui si faceva piuttosto teso: controllo su ciò che scriveva, mancanza di libertà, soprattutto per un intellettuale come lui: per questo accettò l’invito di Prezzolini di recarsi negli Stati Uniti (dove tenne una conferenza sul romanzo italiano) e di proseguire il suo viaggio americano in Messico.

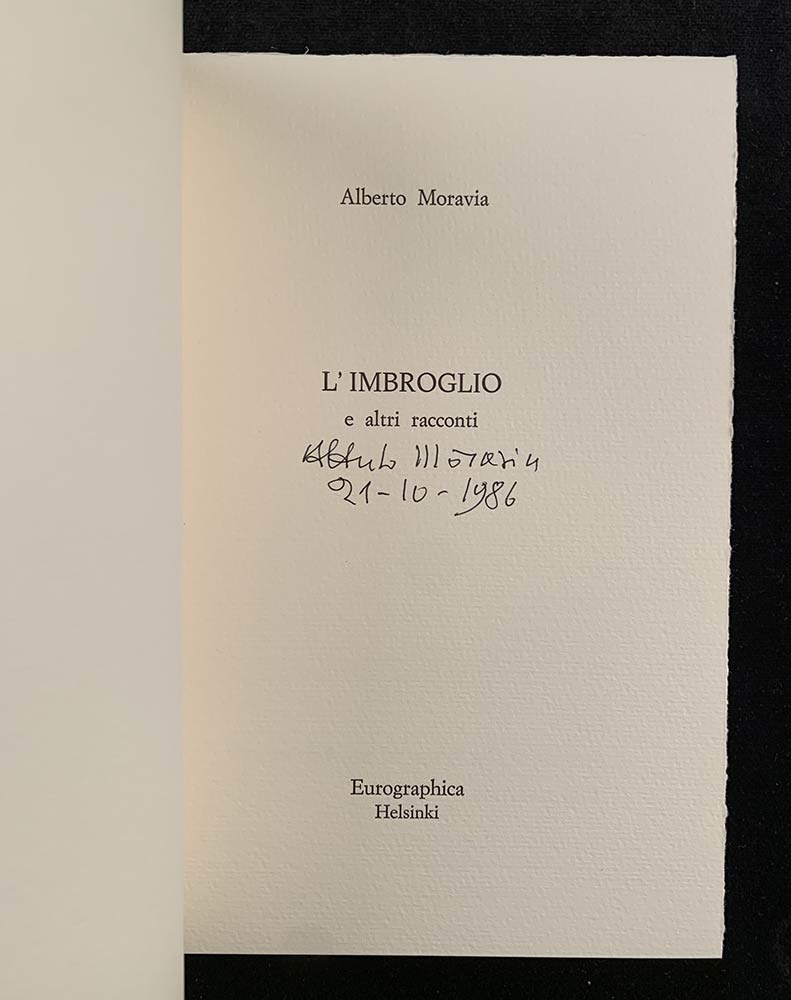

Tornato in Italia, nel 1937 pubblica L’imbroglio, testo che racchiude cinque romanzi brevi: La provinciale, L’avaro, L’architetto, L’imbroglio, La tempesta. Rifiutato da Mondadori, troverà accoglienza presso Bompiani, che da questa opera in poi sarà per sempre la sua casa editrice.

La provinciale, ambientata in una anonima città di provincia del centro Italia, narra la storia di Gemma Forese, ragazza di umili origini, che ogni estate la trascorre in una villa fuori città, ospite di un conte. Qui farà amicizia con le figlie del conte, ma attirerà l’attenzione del figlio maschio, Paolo, con il quale nascerà un vero e proprio rapporto d’amore che sarebbe sfociato in un matrimonio se non ci fosse stato l’intervento del conte. Tale intervento sarà motivato per la ragazza da un rifiuto d’ordine sociale, ma in realtà dal fatto che lui è il fratello di Gemma. Allora la ragazza accetta la proposta che un anonimo professore di fisica, pensionante della casa della mamma di Gemma, le aveva offerto. Interviene a questo punto del racconto una sedicente nobildonna bulgara, che dapprima incensa la delusione quindi la spinge a metterla in atto tradendo il marito e dandosi ad un amico. Questa donna metterà talmente soggezione a Gemma quasi a soffocarla, facendosi ospitare e diventando per la ragazza una specie di autorità; ma quando questa rimarrà incinta è come se prendesse consapevolezza di sé e si ribellerà, allontanandosi dalla città di provincia per andare a Roma dove il marito ha ottenuto una cattedra universitaria.

GEMMA

Gemma non era graziosa, anzi sfiorava la bruttezza, ma aveva quei lineamenti nobili e pronunziati che rivelavano un’origine non volgare; e a momenti sembrano comporsi in una specie di altera bellezza. Era alta, snella, ossuta, con lunghe e magre cosce eleganti, larga nel petto sfornito e nelle spalle: Il viso era smunto e pallido fuorché sugli zigomi sempre un po’ rossi; gli occhi grandi e lenti nel muoversi, con palpebre sporgenti che velavano la pupilla e davano agli sguardi un’aria di dignità squallida e sprezzante. Aveva il naso aquilino, la bocca grande e sdegnosa e, sotto capelli crespi, la carnagione delicata e malsana, ora diafana ora chiazzata di macchie di rossore. Certa peluria, che le adombrava le braccia e la nuca, faceva pensare ad un corpo villoso e infuocato pur nella sua sgraziata magrezza. Della madre aveva poco, salvo il naso che anche nelle Foresi era aquilino; del padre nulla, almeno a stare alle fotografie appese in casa dove appariva basso, tarchiato e bonario: era stato commerciante, era fallito e subito dopo era morto lasciando la moglie povera con la figlia ancora piccola. Comunque, così ossuta, pallida ed elegante, Gemma non aveva nulla di provinciale né di casalingo. Al contrario, veniva fatto di pensare, vedendola, a quelle donne anemiche e mondane, cittadine per vocazione, le quali passano le giornate distese languidamente sopra un divano e non escono che alla sera, vestite sempre di abiti da ricevimento, vere creature notturne, effimere e senza salute. Ma di tutte le apparenze, questa era certo la più ingannevole, perché Gemma non indossava mai altro che certi semplici vestiti scuri che cercava di stringere alla cintola per dare risalto alla snellezza del busto. E quanto alla vita, era la più monotona e morigerata che si potesse menare in quella pur tranquilla città di provincia.

Gina Lollobrigida: La provinciale

Il ritratto ci viene presentato anche sulla base di ciò che verremo a sapere in seguito: nata da un rapporto tra il conte e la signora Forese, Gemma nello stesso tempo, non può che avere aspetti popolari e nobiliari.

Potremmo definire la novella come una specie di “bildungsroman” al femminile: da una ragazza piena di sogni da rotocalchi e moglie borghese. Ma continua la lettura moraviana che sottolinea la distanza che separa il sogno e la realtà, in questo caso le aspettative nobiliari e una prospettiva di vita “non negativa”, ma possibile.

L’avaro, ci narra la storia di Tullio, avvocato, avaro economicamente, ma soprattutto negli affetti. Un giorno, per una questione legale conosce la coppia De Gasperis, che lo invitano a casa loro. La loro abitazione è estremamente modesta e Tullio ha il compito di tener compagnia alla signora Elena, moglie di De Gasperis, mentre quest’ultimo gioca a carte con altri tre uomini. A furia di parlarsi, fra i due nasce un sentimento, ma Tullio ha la netta sensazione (che si rivelerà veritiera) che sia gli altri giocatori che lui stesso siano gli strumenti “economici” per mantenere la coppia. Se ne renderà definitivamente conto quando dapprima sarà il signor De Gasperis a chiedergli soldi (che non darà), quindi Elena stessa che gli prospetta una vita insieme. Anche questa volta lui le negherà tale richiesta, ma andata via, Tullio si renderà conto, con dispiacere, della sua aridità sentimentale.

TULLIO

A differenza di molti avari che non possono fare a meno di dimostrare la loro passione in ogni loro attimo e finiscono così per incarnarla e diventarne l’immagine vivente, l’avarizia di Tullio si nascondeva sotto la maschera di interessi tutto diversi quando non opposti; e non si manifestava che quelle rare volte in cui, per fatalità inevitabili, egli si vedeva costretto ad allentare i cordoni della borsa. Già, nella persona, Tullio non aveva nulla della secchezza rapace e diffidente che di solito viene attribuita agli avari. Era di media statura, più grasso che magro, con quell’aspetto sensuale e bonario proprio a chi è abituato a vivere senza preoccupazioni e senza rinunzie. Nella condotta poi era addirittura il contrario giusto della figura tradizionale dell’avaro: cordiale, buon compagno, facile di modi, fluente nella parola, c’era in lui quell’abbondanza che fa pensare alla generosità; anche quando, come era il caso di Tullio, questa abbondanza sia soltanto di sentimenti e atti generici che non costano nulla. Si dice inoltre che gli avari, ossessionati dalla loro passione, non siano capaci di interessarsi ad altro che al denaro. Ora se bastasse una certa diffusa curiosità per le cose dell’arte e della cultura a provare che un uomo è generoso quest’uomo era proprio Tullio. Non soltanto la parola denaro non era mai stata sulle sue labbra, ma altre vi suonavano continuamente ben più nobili e disinteressate. Egli leggeva diligentemente tutti i libri nuovi degli scrittori più in vista, seguiva con assiduità i giornali e le riviste, non perdeva un solo spettacolo del cinema e del teatro. Qualche maligno avrebbe potuto insinuare che i libri riusciva sempre a farseli imprestare, che i giornali le riviste li trovava nel circolo della stampa di cui era membro e che abilmente sapeva sempre procurarsi i biglietti di favore per qualsiasi rappresentazione che lo interessasse. Ma tale malignità non avrebbe annullato il fatto che questa sua passione per le cose dello spirito esisteva e pareva davvero in lui sopraffare ogni altra. La sera poi, molto spesso, riuniva in casa sua certi amici, avvocati come lui, e con loro discuteva fino a tardi delle questioni politiche e culturali più attuali. E non basta: pur sotto la bonarietà e la cordialità più rilasciate, egli affermava di possedere uno di quei caratteri seri, puntuali e persino un po’ austeri che sentono fortemente gli scrupoli di coscienza e inclinano a crearsi dei problemi morali. Particolare questo che, se era vero, non si accordava con una passione come l’avarizia. La quale, notoriamente, mette con facilità a tacere la coscienza e non conosce altri problemi all’infuori di quello tutto pratico di campare la vita spendendo il meno possibile.

Tale era Tullio, o meglio tale era stato. Perché quella cordialità, quella liberalità, quegli interessi vasti e molteplici non erano ormai più che apparenza mentre un tempo erano state parti essenziali del suo carattere. Veramente, c’era stato un tempo, una diecina di anni addietro, quando Tullio aveva vent’anni, in cui si era appassionato all’arte teatrale fino al punto di domandarsi se non sarebbe stato preferibile smettere di fare l’avvocato e scrivere commedie. Un tempo nel quale i problemi morali l’avevano diviso, sia pure su fatti poco importanti, fino al punto di farlo riflettere sopra se stesso e la propria vita. Un tempo, finalmente, in cui aveva speso senza parsimonia per sé e per gli altri. Ma di quel tempo e del Tullio di allora non era rimasta che l’apparenza. La sostanza, le radici di quella prima e sola fioritura della sua vita, senza che egli se ne accorgesse, anno per anno, gliel’aveva rose l’avarizia.

Ci sono persone che afflitte da qualche vizio, prima lo combattono, poi, incapaci per debolezza di frenarsi, si illudono alla fine che passi inosservato e vi si abbandonano con frenesia. E avviene al contrario che mentre essi finiscono per non accorgersi quasi più di soggiacervi, agli altri il loro vizio appare così visibilmente da oscurare e sostituire ogni altro loro carattere. Non diversamente avvenne a Tullio per l’avarizia. In principio è verosimile che tentasse di contrastare questa passione, poi, non resistendo al dolcissimo e invincibile prurito del risparmio, arrischiò qualche minuscola tirchieria. Coloro che gli erano vicini se ne accorsero, ma pensando che si sarebbe emendato da sé, per non mortificarlo, preferirono non avvertirlo. Egli si illuse allora di averli ingannati e si buttò a grosse madornali spilorcerie. Le quali di nuovo e a maggior ragione non passarono inosservate; ma la gente, pensando che erano troppo grosse ormai per essere riparabili, tacque daccapo. Egli aveva in quel tempo circa venticinque anni; da allora non mise più alcun freno alla sua passione meritandosi così pienamente il nome di avaro che ben presto gli venne attribuito.

La figura dell’avaro è stata da sempre materia di commedie nell’età classica e di opere letterarie. Lo stesso Moravia se ne appropria disegnando la figura di un borghese la cui evoluzione “psicologica” non solo lo renderà “avaro” economicamente, ma avaro anche di sentimenti. A smuoverlo sarà un fatto esterno determinato da una donna, come spesso accade nella narrativa di Moravia. Ma la difficoltà a “vivere” ed il bisogno di chiudersi egoisticamente su stesso lo farà finire solo e la sua malinconia, metaforicamente illustrata, è come la forfora che piove in un pulviscolo di pellicole bianche, fino a velare la superficie scura e lucida della tavola.

L’architetto: Silvio Merighi è un giovane architetto, fresco vincitore di un concorso. Viene contattato per un lavoro da un certo Mancuso, che gli commissiona la costruzione di una villa dove andrà ad abitare con l’attuale fidanzata dopo il matrimonio. Quando il Merighi presenta il suo lavoro si trova di fronte sia il fidanzato che la suocera, che sembra sia la vera e propria finanziatrice dell’opera e come tale colei con la quale l’architetto deve misurarsi. Conosciuta la giovane futura sposa, proprio dalle sue parole, viene prospettato a Silvio la reale o supposta situazione: la madre è l’amante del fidanzato e affretta il matrimonio per tenerlo vicino. Intanto tra Silvio e la giovane Amelia scoppia una vera e propria passione, fatta di voluttà e sesso. Il rapporto tra Mancuso ed Amelia sembra entrare in crisi, ma basterà l’intervento della madre per rimettere le cose in ordine. Così anche Silvio, interrompendo la relazione, potrà riprendere il suo lavoro d’architetto, solo dopo essersi sposato con la sua antica ragazza e il ritorno della coppia Mancuso dal viaggio di nozze.

NON C’E’ DA FARE IL MORALISTA

Ci fu di nuovo silenzio. Ora Silvio avrebbe voluto saperne di più, arrivare a capire come avesse fatto la De Cherini a mutare a tal punto l’animo di sua figlia. Così le spiegazioni della madre come quelle dell’Amelia non lo convincevano completamente, ci doveva essere dell’altro. Ma che cosa? Di un fatto però era convinto: che non ci fosse da fare il moralista, da esprimere cioè il suo disappunto particolare con vedute e rimostranze generali. Di questo era sicuro. Difatti non era più virtuoso degli altri, si era divertito con l’Amelia senza pensare un solo momento a farne sua moglie. Proprio come il Mancuso il quale, però, alla fine la sposava e così, in tutta la faccenda, era quello che faceva migliore figura. No, egli concluse, una questione morale non era mai esistita, semmai un contrasto di forze. Ora in tale contrasto non c’era dubbio che la vittoria avesse arriso alla De Cherini.

Il “moralista” Moravia disegna un mondo dove regna l’egoismo: egli, narratore al di sopra dei personaggi, fa di Silvio, del voltafaccia di Amelia, del Mancuso stesso, degli egoisti il cui fine non può che essere una forma agli occhi degli altri “normale” e che consenta una “rispettabilità borghese”, scevra da qualsivoglia sentimentalismo, naturalmente in tale società, perdente.

L’imbroglio: Gianmaria è un ragazzo estremamente timido, che vive a Roma in una pensione per studiare e diventare diplomatico. All’interno della pensione fa la conoscenza di una ragazza, Santina, accompagnata da quella che all’inizio fa passare per sua madre, la signora Cocanari e il suo compagno, sig. Negrini. Invaghitosi di Santina, il nostro viene a sapere dalla stessa di essere sfruttata dai due adulti e le chiede di prestarle dei denari per curare la vera madre e quindi non “vendersi” con la complicità dei due “protettori”; il nostro, precipitosamente, si presta di aiutarla e dapprima chiede i soldi ad uno zio, che lo mette alla porta, poi alla proprietaria dell’albergo che invece glieli offre. Dopo averglieli dati, viene a sapere che Santina, nottetempo, se ne andata sia con i soldi di Gianmaria che con quelli ed i gioielli dei suoi “protettori” fregando così sia l’ingenuità impulsiva di Gianmaria, sia chi le aveva insegnato ad essere disonesta. Ma l’amore lo trova egualmente: è quello della proprietaria dell’albergo, che aveva mostrato delle attenzioni su di lui che lo stesso non aveva saputo cogliere.

GIANMARIA

La timidezza di Gianmaria, dovuta all’età giovanile e all’esuberanza chimerica dell’immaginazione, era così profonda e, nello stesso tempo, accompagnata da una tanto rabbiosa volontà di disinvoltura e di franchezza, che, spesso, il risultato era una strana sfrontatezza insieme imprudente e inutile. Gli accadeva così, ossessionato com’era dal timore di parere timido, di precipitare azioni che avrebbero richiesto lunghi e cauti approcci; oppure di buttarsi ad occhi chiusi, quasi spaventato del proprio coraggio, in imprese ridicole o sterili o pericolose dalle quali ogni uomo sicuro di sé avrebbe rifuggito. Ancora, questa ostinata aspirazione a parere diverso da quello che era e a sforzare la propria natura lo portava ad agire senza necessità, secondo certi suoi calcoli astratti e rigidi coi quali si illudeva di crearci motivi e regole di condotta che in realtà gli mancavano affatto. E il tratto più curioso era che, una volta assunte queste parti insincere e puntigliose, come certi attori molto bravi, se ne investiva al punto di crederci; e di provare davvero quei sentimenti che in principio non aveva fatto che fingere.

(…)

La direttrice aveva fatto questo racconto con grande calma, ma guardando il ragazzo in una maniera singolare, insieme seria e inquisitoria. Poi tacque e lo fissò come chi aspetti qualche commento.

Gianmaria non sapeva davvero che dire. Sola cosa che avvertisse, piuttosto che delusione o dolore, era un gran gelo là dove la sera prima aveva provato per Santina tanti e così ardenti e generosi sentimenti. Tutto in una volta gli pareva di essere maturato, tutto in una volta la passione torbida e confusa per Santina era stata schiantata e spazzata via, lasciando dietro di sé nient’altro che vuoto e freddezza. Ora la sua avventura gli pareva chiara, leggibile e significativa in ogni particolare, ma oltre a questa lucida comprensione dei suoi errori non sapeva andare.

Come nel primo racconto anche qui si può parlare di bildungsroman, ed è lo stesso personaggio di Gianmaria a riconoscerlo: i due brani, tratti uno all’inizio e l’altro alla fine della storia, lo mostrano dapprima come un giovane timido ed inesperto della vita, l’altro come colui che, imparando attraverso l’errore è “maturato”, come dice lui stesso, pronto a vivere, che impara attraverso i sotterfugi e le scorciatoie disoneste altrui a scegliere l’amore non solo sessuale, come lo agogna per Santina, ma anche sentimentale, come quello per la direttrice dell’albergo (non dimentichiamo che è sempre il moralista Moravia a narrare).

La tempesta si svolge in un solo pomeriggio/sera: è una giornata uggiosa. Luca, giovane architetto, è ombroso e triste. Entra in un cinema per distrarsi con un film comico, ma cambia idea, esce e s’imbatte contro Marta, la sua ex fidanzata, che ha un bimbo da un altro uomo. Due anni prima, lei ha rifiutato di sposarlo, sotto l’influsso della sorella Nora, che preferiva vederla con un tale Meloni, ricco e disposto a mantenere entrambe. I due discutono animatamente, quindi vanno a casa di lei. Intanto si scatena la tempesta. Giungono alla casa di Marta che vive insieme alla sorella Nora; Luca nel salire le scale vede il campanello di un certo Bosso, altro riccone che non gli va a genio. Entrati, Luca cerca di riallacciare il legame passato, in quanto Meloni è in carcere per debiti. Marta, per ripagare i debiti dell’ex marito corre il rischio di rimanere povera, senza più nulla, se non un piccolo frutto del matrimonio. Mentre fuori imperversa la tempesta, arrivano prima Nora, poi Bosso, che cercano in tutti i modi di convincere Marta ad unirsi a Bosso, mentre la sorella avrà un provino in un varietà. Marta non riesce ad opporsi ai due, ma in seguito, avendo tutti bevuto champagne, Nora e Bosso si ubriacano. Allora Luca riesce a mandare Marta con il bimbo fuori dall’appartamento. Sorpreso da Nora e Bosso, usa la forza e si azzuffa con entrambi che, stupefatti, gli lasciano il margine necessario per raggiungere Marta. I due si allontanano in auto; il piccino è sereno e si addormenta cullato dalla corsa.

IL SIGNOR BOSSO

Rivedendolo, Luca si convinse subito che un uomo simile, anche se non ci fosse stata di mezzo la rivalità per Marta, egli non avrebbe potuto mai che odiarlo. Bosso aveva una grossa testa posata sopra un corpo mezzano e tozzo, una fronte calva ma di una calvizie incerta e come sudicia, che si perdeva sulla nuca in un folto strato di riccioli brizzolati, sopracciglia tenebrose, arruffate e dotate di una loro pensosa e scimmiesca mobilità, occhi piccoli, naso grosso e fiorito tra due guance sanguigne, bocca molto larga ma senza labbra, sottile come il taglio di un coltello, un po’ sporgente a modo di muso, anch’essa, come le sopracciglia, singolarmente mobile. In quel momento, poi, quello che c’era in lui di animalesco piuttosto che diminuito pareva accusato dal vestito da sera che indossava e nel quale, ritto, duro e impettito non pareva muoversi a suo agio. Dondolandosi un poco, muovendo con importanza, uno di qua l’altro di là, i piedi che aveva piccoli in maniera sorprendente e calzati di scarpe leggere e fini, mandando avanti non la pancia ma il petto anzi lo stomaco, lasciando immobilmente penzolare lungo i fianchi, fuor dei polsini duri, come branche inutili, le scure mani e i polsi villosi, si avvicinò in fretta a Nora e a Luca.

La tecnica moraviana di straniare un personaggio attraverso un’aggettivazione che viri verso il brutto, era stata già utilizzata in modo più episodico nel romanzo, ma nella narrazione breve esso appare in modo evidente. Così dietro la descrizione vi è sempre uno sguardo morale, che sottolinea il grottesco di certi modi non solo di vivere, ma anche di vestire (in questo caso maschile) della borghesia di quel periodo.

“Il romanzo breve si attaglia più di ogni altra forma al temperamento di Moravia, appunto perché romanzo di una crisi. Nella sua narrativa l’intreccio e il fatto sono dati in ogni caso da una serie di crisi, che mettono in moto figure di vittime passive e per se stessi inerti di un vizio o di una passione”. (Giacomo De Benedetti)

Intanto Moravia vive un momento difficile della sua vita: 1938, leggi antiebraiche (pur considerato ariano vive la sua situazione con angoscia e preoccupazione); 1941 morte del fratello Gastone e l’anno successivo morte del padre Carlo; nel ’41 inizia la tormentata vita coniugale con Elsa Morante, conosciuta nel ’37.

Nonostante tali difficoltà, Moravia nel 1940 dà alle stampe un’altra raccolta di racconti (la terza in ordine di tempo dopo La bella vita, che raccoglie i racconti pubblicati nei giornali tra il ’27 ed il ’32, pubblicata nel 1935 e L’imbroglio) che sembra confermare quanto detto da Debenedetti sulla sua capacità di raccogliere in un breve spazio narrativo le aporie della società contemporanea. Tale testo prende il titolo de I sogni del pigro, racconti, miti e allegorie. Quest’opera (che conoscerà altre due edizioni, una del ’44, con il titolo L’epidemia, con aggiunta di altri racconti, l’altra, nel ’56 con il titolo di Racconti surrealisti e satirici) sembra rispecchi uno sguardo che potremmo definire quasi “sperimentale”: si va infatti dal “realismo magico” di Bontempelli al surrealismo di Landolfi, senza tuttavia venir meno alle tematiche principali di Moravia stesso.

IL COCCODRILLO